„WILLKOMMEN ZU HAUSE, BRÜDER UND SCHWESTERN!“

Vor 20 Jahren endete der Bürgerkrieg in Guatemala. Reportage aus einem Land, das weiter um den Frieden ringt – und gegen das Vergessen kämpft

Elva Cutz erinnert sich noch gut an die kühle, vorletzte Nacht des Jahres 1996. „Meine Mutter und ich gingen zur Plaza de la Constitución im Zentrum von Guatemala-Stadt und sahen da Teile der Friedensverkündung. Aber ich habe das damals gar nicht verstanden. Ich sah nur Menschen, die weinten, Menschen, die sich vor Glück umarmten, und die vielen Parolen des Friedens dort auf dem riesigen Platz.“ Zwanzig Jahre sind vergangen seit jener Nacht. Auf der Plaza de la Constitución, dem Platz der Verfassung, dem wichtigsten Platz Guatemalas, hatten sich tausende Menschen versammelt. Sie jubeln, als der damalige Präsident Álvaro Arzú verkündet, dass über 35 Jahre Krieg zu Ende seien. Elva war damals noch zu klein, um zu begreifen, was dort passierte und welche Bedeutung dieser Tag für Ihr weiteres Leben haben sollte. Die Erwachsenen hatten es geschafft, für sie, wie für viele Kinder Guatemalas, eine Welt fern der schlimmen Erlebnisse zu schaffen, die sie selbst geprägt hatten. „Ich habe als Kind viele Geschichten gelesen“, erzählt die indigene Aktivistin Andrea Ixchiú. „Eine dieser Geschichten hieß Blutbad im Wald, von Ricardo Falla, einem jesuitischen Priester. Ich wollte wissen, warum die Geschichten der Erwachsenen so traurig und schrecklich sind. Ich erinnere mich, dass mein Vater sich zu mir gesetzt hat und sagte: Das sind keine Märchen, das ist wirklich passiert in Guatemala. Dass es einen Krieg gab, in dem schlimme Sachen passiert seien, aber dass das Land dann begonnen habe, Frieden zu schließen.“

Die, die damals schon älter waren, erinnern sich sehr wohl. Rafael Herrarte, Jahrgang 1959, stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Straßenarbeiter, seine Mutter besaß ein kleines Geschäft. Als Jugendlicher war Rafael Mitglied einer Kirchengruppe, später dann Gewerkschafter. „Meine Generation ist gezeichnet durch die Morde an Intellektuellen in den 1970er Jahren. 1980 dann stürmte die Polizei eine nationale Arbeiterversammlung und verschleppte 39 Gewerkschafter – Menschen, für die ich größten Respekt empfinde und die ich nie wieder gesehen habe. Das hat in mir den endgültigen Bruch mit dem ausgelöst.“

Community-Radios im Hochland: Radioaktivist Tino in Aktion (Fotos: Voces Nuestras)

1944 hatten die Guatemalteken den letzten einer langen Reihe von Diktatoren gestürzt. Bis dahin war Guatemala ein Feudalstaat gewesen, in dem Bäuerinnen und Bauern zur Arbeit auf den Kaffee- und Bananenplantagen gezwungen wurden und Arbeiter*innen kaum Rechte hatten. Die folgenden zehn Jahre der beginnenden Demokratie gelten bis heute als der „guatemaltekische Frühling“, eine Zeit des Aufbruchs, der Modernisierung. Nicht nur die Frauen erhielten das Wahlrecht, auch Analphabet*innen und damit ein Großteil des ländlichen und indigenen Guatemalas. Die demokratischen Regierungen machten sich an die Arbeit: Über den Ausbau der Universitäten, den Aufbau eines Gesundheitssystems, durch Bildungsreformen und Infrastrukturprojekte sollte Guatemala in das 20. Jahrhundert katapultiert werden.

Die Pläne für eine Landreform berührten jedoch direkt die Interessen der Großgrundbesitzer und des US-amerikanischen Bananenkonzerns United Fruit, bekannt vor allem durch seine Marke Chiquita. United Fruit kontrollierte damals riesige Ländereien in Guatemala und hatte beste Verbindungen zur US-Regierung des damaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower und zur CIA. Der Putsch gegen den gewählten Präsidenten Jacobo Árbenz kam schließlich im Juni 1954.

Die Militärs ergriffen mit US-Unterstützung für Jahrzehnte die Macht und gingen gegen Widerstand zunehmend brutal vor. In den 1970er Jahren vernichteten politische Morde einen Großteil der intellektuellen Klasse von Guatemalas, in den 1980er Jahren wurde das Land Schauplatz des schlimmsten Völkermordes der westlichen Hemisphäre seit dem Zweiten Weltkrieg – mit über Hunderttausend Toten, Verschwundenen, Vertriebenen.

Gerade auf die indigene Beteiligung am Aufstand reagierte die Militärdiktatur mit brutalster Gewalt. Ilom, Chel, Chisis, Acul, Río Negro, Sacuchum Dolores, San José und San Antonio Sinaché: es sind heute nicht nur Namen von indigenen Dörfern, sie stehen auch für die Massaker, die Guatemalas Armee und Todesschwadronen an der indigenen Bevölkerung begangen haben. Vor allem ein Name steht für die Gräueltaten der jahrzehntelangen Militärdiktatur: Efraín Ríos Montt. Als Junta-Chef von 1982 bis 1983 soll er mindestens elf Massaker an indigenen Dorfgemeinschaften befohlen haben.

Die guatemaltekische Politik hat jedoch bis heute kaum ein Interesse, die Konfliktursachen anzugehen, geschweige denn Verantwortung für die vom Staat begangenen Verbrechen zu übernehmen. Doch ein Staat, der seine Kriegsverantwortung nicht anerkennt, kann kaum den Frieden gestalten. Rafael Herrarte, dessen Jugend durch die Morde der Militärs geprägt war, ist heute Chef des Forensischen Institutes CAFCA. CAFCA hat nach dem Friedensschluss vor 20 Jahren, auch mit europäischer Unterstützung, Dutzende Massengräber aufgespürt und untersucht. Die meisten Massaker hatte die Armee angerichtet, in den Gräbern liegen die Skelette vieler Kinder. Viele Frauen waren vor ihrer Ermordung vergewaltigt worden. Wunden, die nur schwer verheilen.

In den 1990er Jahren änderte sich die Lage. Guatemala war aufgrund der Schreckensmeldungen international zunehmend isoliert. Dies ging der dominierenden Unternehmer- und Großgrundbesitzerkaste, den ehemals großen Unterstützern der Militärdiktatur, zunehmend ans Geld. Um wieder Geschäfte machen zu dürfen, musste der Staat auf internationalem Parkett wieder eine gewisse Legitimität zurückgegeben werden. Dazu musste man den Frieden schließen.

Während die einen zurück zu internationalen Märkten wollten, wollten Hunderttausende andere zurück auf ihr Land, zurück nach Hause, zurück zu ihren Familien. Frieden war in den 1990er Jahren die Antwort für alle. 1991 endlich begann Guatemalas Regierung unter Aufsicht der Vereinten Nationen in Mexiko und Skandinavien mit der URNG-Guerrilla zu verhandeln. Im Dezember 1996 wurden schließlich zwölf Friedensabkommen unterzeichnet. Auch César Saloj kann sich noch gut an jenen Tag erinnern. „Wir wohnten damals an der Interamericana, auf der tausende Flüchtlinge in unzähligen Bussen aus dem mexikanischen Exil zurückkehrten. Wir haben Transparente gemalt, wo drauf stand: ‚Willkommen zu Hause, Brüder und Schwestern!’. Wir haben Mandelmilch und Sandwichs verteilt. Mein Vater war sehr bewegt, er ging stundenlang von Bus zu Bus und hieß alle Willkommen. Aber wir Kleinen wussten nicht mal, warum all diese Menschen weggegangen waren.“

„Das sind keine Märchen, das ist wirklich passiert in Guatemala.“

Die zwölf Friedensabkommen handeln von Menschenrechten, von demokratischen Verfassungsreformen, von der Rückführung der Flüchtlinge und der Wiedereingliederung der Guerillakämpfer in die Gesellschaft. Sie versprechen Landreformen, ländliche Entwicklung und indigene Rechte, um die Ursachen des Konfliktes anzugehen. Eine Wahrheitskommission sollte die im Bürgerkrieg von allen Seiten begangenen Verbrechen aufklären. Unter dem Vorsitz des deutschen Völkerrechtlers Christian Tomuschat kam die Kommission 1999 zu dem Ergebnis, dass 93 Prozent der Gräueltaten von der Armee begangen worden und 83 Prozent der Opfer Indigene waren.

Alberto Ramirez, genannt Tino, stammt aus einer Maya-Familie. Als Tinos Vater Anfang der 1980er Jahre von der Armee verschleppt und ermordet wurde, flohen Mutter und Tino zu der Guerilla in die Berge. Aus dem heranwachsenden Tino wurde ein Guerillero – und kämpfte gegen Rassismus und ungleiche Besitzverhältnisse. Aber Tinos Waffen waren weder Gewehr noch Dynamit, sondern ein Mikrofon und ein Fahrrad. Anfang der 1980er war der Guerilla klar geworden, dass sie ein eigenes Medium brauchte – um aufzuklären, anzuklagen, zu mobilisieren. „Mich hat man über die Grenze nach Mexiko geschickt“, erzählt Tino. „Von dort aus habe ich produziert und die Tonkassetten mit dem Fahrrad nach Guatemala geschmuggelt, die wir dann vom Vulkan gesendet haben“. Neun Jahre lang sendete La Voz Popular von den Hängen des Vulkans Tajumulco. Für Tino war das Guerilla-Radio ein Sprachrohr der Stimmlosen, das von den Mächtigen als Bedrohung empfunden wurde. Mehrere Militäroffensiven am Vulkan waren die Folge. Doch der Friedensschluss 1996 bedeutete das Ende von La Voz Popular. Heute lebt der mittlerweile 50-jährige Tino in der Nähe von Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt Guatemalas. Radio macht er weiterhin. Nach dem Friedensschluss gründete Tino zusammen mit anderen ehemaligen Guerillafunker*innen die NGO Mujb’ab’l Yol. Hier produzieren Jugendliche kulturelle, bildungsorientierte und politische Programme. Dem Senderverbund Mujb’ab’l Yol gehören mittlerweile 26 Community-Radios im Hochland an.

„Es kann keine Demokratie ohne freie Meinungsäußerung geben und ohne freie Medien keine freie Meinungsäußerung“, sagt Tino und fügt hinzu: „Aber Sprachrohre der Stimmlosen, die sind auch in sogenannten Demokratien für die Mächtigen eine Bedrohung.“ In Guatemala gebe es eine herrschende Klasse, die nicht wolle, dass Indígenas ihre eigene Entwicklung gestalten. Community-Radios würden aber einen Beitrag zur lokalen Entwicklung, zur Kultur, zur Bildung, auch zur Mobilisierung der Menschen leisten. Vielleicht auch deshalb haben Guatemalas Regierungen nach Friedensschluss die Legalisierung von indigenen Radios verhindert und sie stattdessen kriminalisiert.

„Gestern, heute und immer“: Wandbild im Senderverbund Mujb abl yol

Die Provinz Zacapa liegt zwar im trockenen, heißen Osten des Landes, aber durch zwei große Flüsse ist Zacapa gleichzeitig wasserreich. In Flussnähe werden Bananen, Ananas, sogar Weintrauben angebaut, dazu Tomaten, Paprika und Maniok, die Viehwirtschaft hat große Bedeutung. Die Flüsse speisen sich aus den Bergen in der Umgebung von Zacapa. In diesen Bergen arbeitet Pfarrer José Pilar Álvarez Cabrera. Die Gemeinde des 54-jährigen zählt 350 Einwohner*innen, fast alle sind Maya Chort’i, Indígenas aus den Bergdörfern.

Die Bergwälder sind bedroht, durch den Bevölkerungszuwachs, vor allem aber durch die Großgrundbesitzer, die hier seit Jahrzehnten abholzen. Heute sind nur noch 20 Prozent intakt. Das Wasser ist spürbar weniger geworden. Es waren die Chort’i-Gemeinden, die sich als erste gegen die Abholzung organisiert und dann mit der katholischen und der lutherischen Kirche eine „Ökumenische und soziale Koordination zur Verteidigung des Lebens” gegründet haben.

Die Bergwälder sollen endlich unter wirksamen Schutz gestellt werden – zum Nutzen aller. Doch was so einleuchtend erscheint, hat eine Welle von Gewalt ausgelöst, gegen die indigenen Gemeinden, in Form von Morddrohungen auch gegen Pfarrer José Pilar selbst. Profite aus illegalem Holzeinschlag scheinen wichtiger als Wasser für alle. Frieden in Guatemala sehe anders aus, meint José Pilar: „Die Friedensabkommen sollten ja die Ursachen des Konfliktes beseitigen – Diskriminierung, den Rassismus, die äußerst ungleiche Besitzverteilung. Aber das hat man schnell beiseite gelegt und die Regierung hat stattdessen einen neoliberalen Kurs eingeschlagen.“ Heute gebe es mehr gewaltsame Todesfälle als während des Krieges, fügt er hinzu.

„Alle haben ganz bewusst Gewalt gegen Frauen als Machtmittel eingesetzt.“

Die Berglandschaft im Osten Guatemalas ist auch die Region, aus der Lorena Cabnal stammt. Sie ist Xinca-Indígena und Feministin. Schon in vorkolumbianischer Zeit habe sich der Machismo der Vorfahren gegen die Frau gerichtet, urteilt sie. Dann kamen Kolonialisierung und Kirche, später Diktaturen und die Aufstandsbekämpfungspolitik während des Bürgerkriegs. Aus Lorenas Sicht „haben sie alle ganz bewusst Gewalt gegen Frauen als Machtmittel eingesetzt. Der Neoliberalismus nach Kriegsende hat diese Situation sogar noch verschärft.“

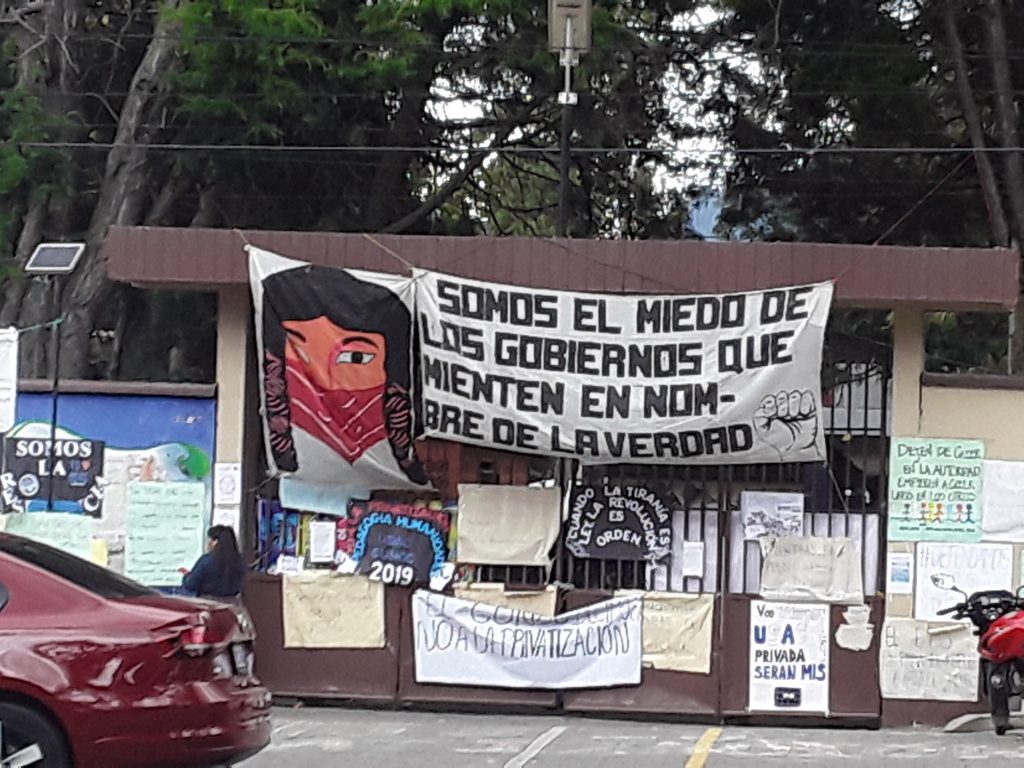

Heute zählt Guatemala zu den Ländern mit den meisten Fallen von Femiziden auf der Welt: Fast 1.000 Frauen sind allein im letzten Jahr ermordet worden. Auch Lorena hat mehrfach Todesdrohungen erhalten. Die Friedensverträge haben den Frauen in Guatemala also nicht unbedingt etwas gebracht. Oder, vielleicht doch. Lorena verweist auf die heranwachsende, junge Generation, eine Generation, die wortwörtlich die Schnauze voll habe: „Es gibt neue Formen des Protests und neue künstlerischen Ausdrucksformen, Gesichter eines vielfältigen Widerstandes – und zwar sowohl in den Städten wie auf dem Land, in mestizischen wie indigenen Gemeinschaften. Diese neue Generation hat das Potenzial, in Guatemala tatsächlich etwas zu bewegen.“ Und auch Rafael Herrarte, der Chef des Forensischen Institutes CAFCA, sieht deutlich positive Entwicklungen: Die Wiederherstellung der Meinungsfreiheit, dass es heute viel mehr Raum gebe, sich zu organisieren, und etwas zu bewegen. Er verweist auf die Justiz, die in den letzten Jahren einige Militärangehörige zur Verantwortung gezogen hat.

Aber es ist größtenteils der Zivilgesellschaft zu verdanken, wenn sich in den 20 Jahren nach Friedensschluss etwas bewegt hat. Dazu gehören auch die massiven Proteste gegen die Korruption, die im letzten Jahr den Präsidenten Otto Pérez Molina und seine Vizepräsidentin zuerst aus ihrem Amtssitz und schließlich ins Gefängnis beförderten. Aber wesentlich sozialer und gerechter, weniger rassistisch und sexistisch ist Guatemala bis heute nicht. Sechs von zehn Menschen leben in Armut, vier von zehn Kindern sind unterernährt. Menschen wandern in Scharen in die USA aus, zunächst wegen Armut und Perspektivlosigkeit, mittlerweile aufgrund der Gewalt. Heute sterben in Guatemala mehr Menschen eines gewaltsamen Todes als zu Zeiten des Bürgerkrieges. Vielleicht wäre alles anders gekommen, so denken viele Guatemaltek*innen, hätten die USA nicht den guatemaltekischen Frühling weggeputscht, damals, vor über 70 Jahren.