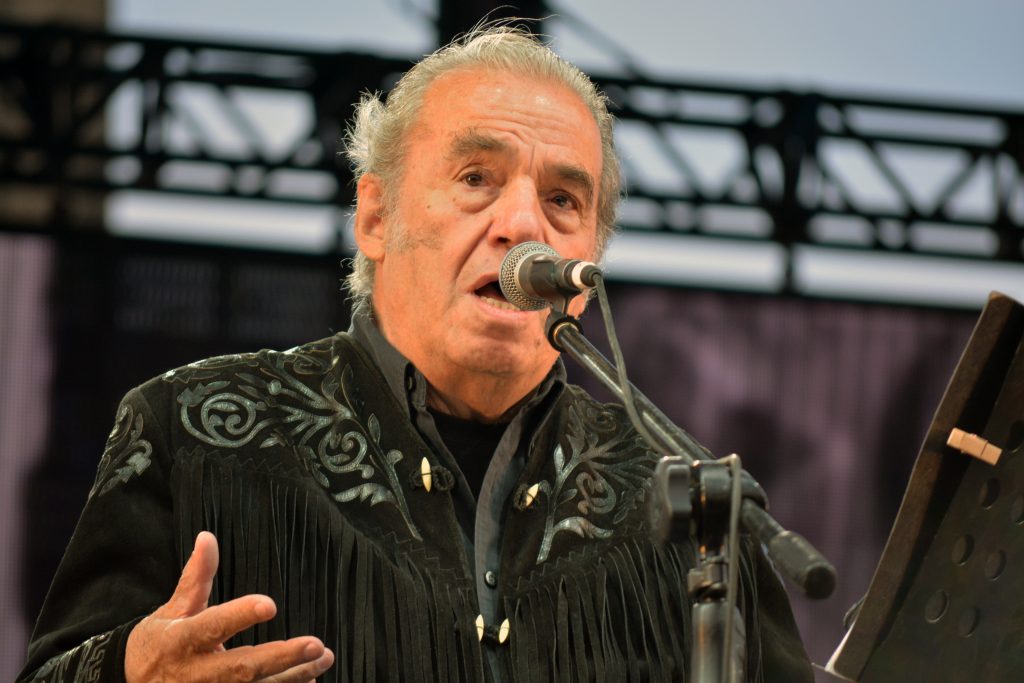

Warum habt Ihr Euch damals den Namen Quilapayún gegeben?

Der Name kommt aus dem Mapudungun, der Sprache der chilenischen Indigenen. Wir haben versucht damit eine Verbindung mit den Wurzeln unseres Volkes zu schaffen. Den Namen haben wir in einem Wörterbuch gefunden. Wir suchten die Worte „drei“ („quila“) und „bärtige“ („payún“), weil die drei, die wir damals waren, Bärte trugen. Daher kommt der gutklingende und schöne Name Quilapayún.

Wie veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte Eure Rolle als politisch engagierte Musiker?

Das hat mit der politischen Entwicklung zu tun, nicht nur der Gruppe, sondern der Welt. Was mit dem real existierenden Sozialismus geschah, der Fall der Mauer, die Niederlage, die wir in Chile erlitten hatten, 15 Jahre Exil in Frankreich – all das hat uns verändert. Wir waren immer aufrichtig und versuchten unsere Gedanken auf die Bühne zu bringen. Die Welt hatte sich verändert. Wir hatten in den 1960er Jahren angefangen, als die Volks-, Gewerkschafts- und Studierendenbewegung in Chile auf ihrem Höhepunkt war. Wir waren Teil dieser Bewegungen. Es herrschte der Kalte Krieg und der wirkte sich auf alle Länder aus. In Chile gab es Diskussionen über den bewaffneten Kampf sowie Salvador Allendes demokratischen und friedlichen Weg zum Sozialismus. Wir bezogen Position in Form unserer Lieder. Sie waren Agitation, sehr militant und wir standen einer politischen Partei sehr nahe. Dann kamen die Niederlage, Exil und Pinochet. Das änderte unsere Orientierung. Wir entdeckten den revolutionären Wert in der Kunst an sich und sahen die Kunst nicht mehr nur als Instrument einer Revolution, die vor allem eine sozioökonomische war. Die Kunst selbst war revolutionär, ein Faktor des Wandels. Einfach auf die Bühne zu steigen und mit dem Publikum Gemeinschaft zu erleben hatte einen revolutionären Wert. Für uns war eine neue Zeit angebrochen und wir nannten sie Die Revolution und die Sterne. Die Revolution war nicht nur ökonomisch, nicht nur Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Sie war komplexer. Viel mehr Forderungen spielten eine Rolle. Diese Einsicht hatten wir im Exil. Wir befanden uns in einem Land, das nicht nach unserem Rhythmus tanzte. Gleichzeitig war die politische Situation in Chile unter Pinochet sehr unüberschaubar. Wir verloren etwas den Kontakt, aber wir machten irgendwie weiter. Nach dem Ende der Diktatur hatten wir auf einmal das Problem, dass nicht alle Mitglieder der Gruppe aus dem Exil zurückkehren wollten. Einige blieben aus familiären Gründen in Frankreich. Es gab dann eine Zeit mit weniger Aufführungen. 2003 kam es dann in Chile zu einer Wiederbelebung von Quilapayún. Wir nahmen unseren Platz wieder ein. Unsere Lieder hatten wieder eine Verbindung zum Publikum und unsere Botschaften wurden viel besser verstanden. Seitdem haben wir eine umfangreiche Arbeit geleistet, um an der Idee der Revolution und der Sterne anzuknüpfen und uns einen Weg zu bahnen als professionelle Künstler, in Chile und Lateinamerika, ohne dabei die Dinge aufzugeben, die wir in Europa vor allem in Frankreich und Spanien entwickelt haben. Dort ist unsere Musikgruppe anerkannt und hat einen festen Platz in der Erinnerung vieler Menschen.

Wie erlebte die Gruppe das Exil in Frankreich, wie war es dort Lieder zu schreiben, weit weg von dem, was in Chile geschah?

Das war ein schwieriger Prozess, denn wir waren weit weg von unserer Heimat. Wir lebten in einem Land, wo unsere Sprache nicht gesprochen wurde. Also mussten wir Künstler werden, die attraktiv für das dortige Publikum waren. Zu dieser Zeit reisten wir viel nach Deutschland, wir tourten durch die Niederlande, Belgien, Italien und vor allem nach Spanien. In dieser Phase legte die Gruppe viel mehr Wert auf das Künstlerische, weniger Agitation. Das Publikum war sehr anspruchsvoll. Solidarität allein reichte nicht aus, wir mussten etwas spielen, was die Menschen bewegte und interessierte. Wir komponierten viele verschiedene Lieder, immer mit der Erinnerung an Chile und der Solidarität, wir mussten aber unterhaltsam, interessant und einfallsreich sein. Poesie war immer wichtig für uns. So gut wir konnten übersetzten wir sie in die Sprachen der Länder, wo wir auftraten. Auch in Deutschland hatten wir ein sehr schönes Konzert im Berliner Ensemble. Wir waren geleitet von unserer Idee der Revolution und der Sterne und verbanden unseren Auftritt mit Elementen des Theaters. Das war witzig und gefiel den Leuten. Da gab es Affenpuppen, die Pinochet und seine Frauen darstellen sollten. Wir hatten sie mitten ins Publikum gesetzt und machten Scherze mit ihnen. Es war eine kreative Zeit, die uns aber gleichzeitig ein bisschen von Chile entfernte.

Hattet Ihr sehr großes Heimweh zu dieser Zeit?

Nicht so viel. Chile war wie der Mond, unendlich weit weg, denn uns war die Einreise verboten. Und wir hatten unsere Familien, Kinder und unser Leben in Frankreich, deshalb übertrug sich das Heimweh auf Frankreich. Als wir in Japan tourten dachten wir an den Champs Elysée und den Eiffelturm. Das macht das Exil mit einem. Wir lernten Frankreich und Europa lieben. Wir stellten uns dem Leben dort in diesem Moment.

Was bedeutet der Jahrestag des Putschs von Pinochet für Euch und wie wird er in Chile begangen?

Für uns ist der Jahrestag des Putsches etwas Essenzielles in unserem Leben, denn wir sind als Musikgruppe tief mit dieser Geschichte verbunden. Wir werden im Präsidialpalast in Santiago, der Moneda, singen, nach Frankreich reisen, wo wir zu einer Hommage für Salvador Allende im Rathaus von Paris auftreten. Außerdem fahren wir nach Österreich, Spanien und auch in die Schweiz. Es finden viele Gedenkveran-staltungen statt. Auf der anderen Seite erlebt Chile eine eigenartige Phase, die wir selbst nicht richtig verstehen, eine Art Regression. Ein Wieder-aufleben des Pinochetismus. Die Leute wollen wieder eine harte Hand und eine starke Regierung, die mit der Kriminalität aufräumt. Die politischen Themen in Chile haben sich nach rechts verschoben, ohne dass man sagen kann, die Bevölkerung wäre rechts. Aber ohne Zweifel erfährt die Rechte in Chile zurzeit eine große Unterstützung.

Der Präsident ist links und das Parlament rechts.

Seit längerer Zeit haben wir ein Land, das etwas desorientiert ist. Nach einer linken Präsidentin Bachelet folgte Piñera – und dann wieder Bachelet und ein weiteres Mal Piñera. Mal gewinnt die Rechte in den Wahlen und dann wieder die Linke. Ein reines Durcheinander, es ist eine Art Maschinerie der Konfusion, getrieben von Enttäuschung über die Politik. Die Politik hat es nicht geschafft die wichtigsten Probleme der Leute zu lösen. Das bedeutet, dass wir uns in einer instabilen Zeit befinden. Man kann nicht sagen, nur weil die Rechte Wahlen gewonnen hat, dass alle Wähler rechts wären. Vor allem weil die Leute nicht mehr in den Kategorien rechts und links wählen. Sie wählen in Funktion ihrer unmittelbaren Interessen und deshalb fällt es plötzlich zu einer Seite und nach zwei Jahren zur anderen Seite. Diese Instabilität ist beunruhigend und ärgerlich. Es ist nicht angenehm in diesem Moment in Chile zu sein. Die Politik ist zurzeit keine Sache, die einen begeistert. Aber wir machen weiter und versuchen an Salvador Allende, Victor Jara, Pablo Neruda und das zu erinnern, was damals geschehen ist. Wir sind Linke, wir werden uns nicht ändern. Wir bewahren das historische Gedächtnis und vor allem wollen wir zeigen, dass in unseren Werten die wahre Zukunft unseres Landes liegt. Nicht in der Leugnung, das wäre verwerflich. Wir leben in einer verwirrenden Zeit, auch in den USA und Europa erstarken die Ultrarechten. Hoffen wir, dass bald eine verständnisvollere und positivere Zeit anbricht, ausgehend von den demokratischen und den Menschenrechten, welche uns antreiben.

Was wünschst Du Dir für Chile und Lateinamerika?

Mein Traum ist der gleiche, den Allende hatte, von einem demokratischen Sozialismus, der die Menschenrechte achtet, das Recht auf Gestaltung, Freiheit, die individuellen Rechte respektiert und außerdem in der Lage ist seinem Volk ein würdiges Leben zu geben mit einer soliden Wirtschaft, die sich nicht nur auf ausländische Investitionen stützt, sondern auch auf das, was wir kreieren und erfinden können mit dem, was wir an Ressourcen haben. Das würde ich mir wünschen.