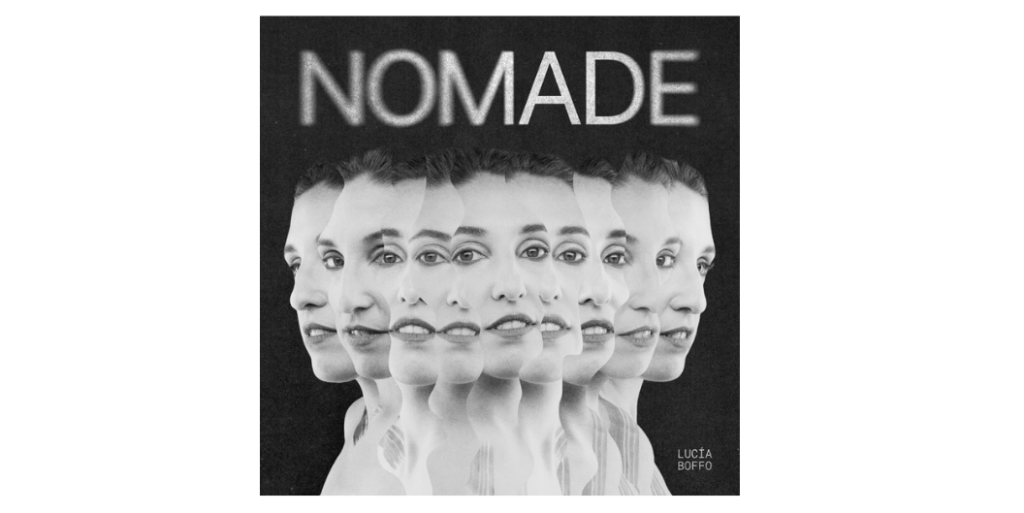

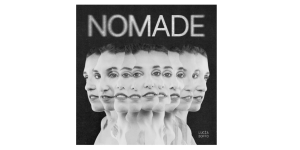

En el arte de tapa de Nómade se ve el rostro de la cantante, compositora e improvisadora Lucía Boffo multiplicado por nueve. Nueve facetas de la misma persona, nueve formas de acercarse a ese mismo ser. Como las nueve canciones que componen el álbum.

Nómade es el disco más arriesgado de la cantante, no por la complejidad compositiva, sino por el grado de exposición personal. Cada una de las canciones es un micro-universo en el que desnuda sentimientos y emociones como nunca lo había hecho. Es una mirada hacia adentro que invita a conocerla en su intimidad, a explorar los paisajes en los que creció, y la música que la atravesó; música que hoy define su estilo, tan personal como particular. Si “Quiero que me encuentres“ parece un homenaje encubierto a Spinetta, y en “Volvernos canción“ se escucha, difuminada y a lo lejos, una posible melodía drexliana, en “Mensajes transatlánticos”, “Lenga” o “Cerremos el telón”, la impronta del folclore argentino es determinante. También en “Desaparecer”, en donde incluso la música urbana tiene su lugar. El lenguaje jazzístico y por sobre todo la improvisación son, desde luego, elemento omnipresente. Y el coqueteo con el impresionismo francés casi que también. Especialmente en “Los ojos”, la canción que quizá más remita a trabajos anteriores, junto al pianista Andrés Marino.

En una época de escucha fragmentada, Nómade insiste en la unidad. El disco abre con una especie de manifiesto en clave de lo que vendrá: composiciones enmarcadas en el tan inmenso como escurridizo término canción; y termina con “Cerremos el telón”, a la vez síntesis de un vínculo que se desmorona y final del álbum. En el medio pasa de todo.

La voz, el piano y la guitarra son la columna vertebral de las canciones que integran el disco. Y a éstos se le suman arreglos de cuerdas y vientos, (contra)bajo, sintetizadores y efectos. Sin embargo, como era de esperarse, la voz en la música de Lucía Boffo sigue siendo el elemento estelar. Y no sólo por la calidad interpretativa y el evidente dominio técnico, sino porque la cantante deja muy en claro que ésta, una vez despojada de las palabras, es un instrumento como cualquier otro. Ella improvisa con la misma naturalidad con la que habla. O respira.

El nomadismo es movimiento, transformación, constante habitar nuevos espacios. En ese ir y venir hay abandono, pero también acumulación infinita de recuerdos, experiencias y encuentros. Nómade fue creado y producido entre Ushuaia, Buenos Aires y Berlín, y eso se escucha en los paisajes evocados, en las historias y en su gente. Y qué gente. Quique Sinesi, Violeta García, Ingrid Feniger, Daniel Schnock e Juan Ignacio Sueyro son algunes de les músiques que intervienen en esos micro-mundos. Nada mal para un debut. Porque Nómade es el primer disco solista de Lucía. Ahora, si los rumores son ciertos y tenemos suerte, es el primero de varios.