© Cesar Salgado

Aguacuario (Mexiko)

Zwei Jungen fahren auf einem Tandem durch Coatzacoalcos an der Golfküste von Mexiko und liefern Wasser aus. Die Sonne brennt und die Kundschaft schimpft, weil es nicht schnell genug geht. Der zehnjährige Vinzent wartet auf einer Treppe und bewacht das Fahrrad, während sein älterer Bruder Alan die schweren Kanister in die Appartements des umliegenden Viertels schleppt. Als die freche Viviana vorbeikommt, die auf Vergnügen aus ist, wird Vinzents Loyalität und Verantwortungsbewusstsein auf die Probe gestellt.

Aguacuario, der Debütfilm des mexikanischen Regisseurs José Eduardo Castilla Ponce ist ein warmherziger und beschwingter Exkurs in die Freuden und Verpflichtungen der Kindheit. Die Gespräche zwischen Vinzent und Viviana sind schlagfertig und erfrischend und die Story überzeugend. Großer Tiefgang auf der Meta-Ebene wird hier zwar nicht geboten. Trotzdem schade, dass der Film in der Berlinale-Jugendsektion Generations nicht zumindest lobend erwähnt wurde.

LN-Bewertung: 4 / 5 Lamas

Aguacuario, Mexiko 2023, 20 Minuten, Regie: José Eduardo Castillo Ponce

© Nathalia Cordeiro

Lapso (Brasilien)

Zwei Teenager in der Peripherie der Großstadt Belo Horizonte, die das gleiche Schicksal eint: Beide wurden wegen Vandalismus zu Sozialstunden in einer Bibliothek verdonnert. „Der erste Tag vom Ende der Welt“ sei heute, so hat es Juliano an die Wand gesprayt. Diese No-Future-Einstellung legt er auch im normalen Leben an den Tag. Weswegen bis auf seine Großmutter auch niemand daran glaubt, dass aus ihm noch einmal etwas wird – er selbst am allerwenigsten. Die taubstumme Bel ist da einen Schritt weiter. Sie scheint schon viel mehr zu wissen, was sie will, und ist dazu noch ein Ass auf dem Skateboard. Nach und nach lockt sie auch Juliano aus seiner Lethargie und bringt ihn unter anderem dazu, Gebärdensprache zu lernen.

Regisseurin Caroline Cavalcanti ist selbst schwerhörig und thematisiert Hörbeeinträchtigung eindrucksvoll in ihren Filmen und Drehbüchern. Zwei davon wurden bereits mit Preisen ausgezeichnet und auch Lapsoerhielt auf der Berlinale eine Lobende Erwähnung – zu Recht. Denn die authentische Story, der pulsierende Soundtrack aus brasilianischem Rap und Baile Funk und das einnehmende Spiel der Hauptdarsteller*innen (besonders überzeugend: Beatriz Oliveira als Bel) machen Lapso zu einem Kurzfilm, der auch über die Berlinale-Jugendfilmsektion Generation hinaus interessant ist. Einzig den titelgebenden Lapso (Zeitsprung) hätte es nicht unbedingt gebraucht. Auch ohne dieses eher verwirrende Element würde die Geschichte prima funktionieren.

LN-Bewertung: 4 / 5 Lamas

Lapso, Brasilien 2023, 25 Minuten, Regie: Carolina Cavalcanti

© Luciana Merino & Pascal Viveros

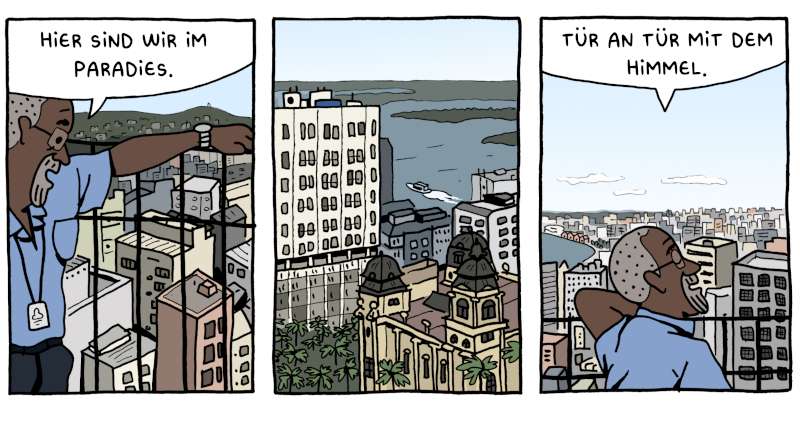

Al sol, lejos del centro (Chile)

Ein sonnendurchfluteter Tag in Santiago de Chile. Die Kamera zeigt den Himmel, fährt langsam von oben oder von der Seite Reihenhäuser, Wellblechdächer, Wohnblocks, Seitenstraßen ab. Manchmal folgt sie auch Passant*innen auf der Straße, die Alltagsbeschäftigungen nachgehen. Die Stimmung ist gelöst und unbeschwert, im Hintergrund hört man Obstverkäufer, Gesprächsfetzen, manchmal auch ein paar sphärische Elektroklänge. Al sol, lejos del centro (In die Sonne, weit weg vom Zentrum) von den chilenischen Regisseur*innen Luciana Merino und Pascal Viveros zeigt in harmonischen Bildern und Klängen die Utopie von Stadtleben in der Peripherie. Dabei wird durch Unschärfe und Distanz mehr ein Gefühl vermittelt als eine Geschichte erzählt. Obwohl nicht viel passiert, funktioniert das ziemlich gut: Der Film ist harmonisch komponiert und hat meditative Qualitäten. Al sol lejos del centro wurde von der Berlinale ins offizielle Kurzfilm-Programm des Festivals aufgenommen.

LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas

Al sol, lejos del centro, Chile 2024, 17 Minuten, Regie: Luciana Merino und Pascal Viveros

© Emilia Beatriz

Barrunto (Puerto Rico / Großbritannien)

Barrunto, so heißt ein Song des berühmten New Yorker Salsa-Musikers Willie Colón. Im puertorikanischen Spanisch steht das Wort für eine körperliche Unruhe, ein Omen oder die Vorahnung eines Ereignisses. Regisseurin Emilia Beatriz, die nun eine experimentelle Filmcollage mit demselben Namen gedreht hat, kommt ursprünglich aus Puerto Rico, lebt aber schon seit ihrer Studienzeit im schottischen Glasgow. Ihr Film lief auf der Berlinale in der Sektion Forum Expanded. Barrunto verknüpft filmisch ihre Erfahrungen und Eindrücke in der Diaspora mit denen ihres Heimatlandes, greift Motive wie Nähe und Distanz, Trauer und Verlust oder Militarismus auf. Am auffälligsten ist der Kontrast zwischen Bild und Sound: Über wunderschönen, gestochen scharfen Aufnahmen der rau-romantischen schottischen Küstenlandschaft um ein militärisches Testgelände spielen oft karibische Rhythmen von Salsa bis Reggaeton. Erstaunlicherweise fügt sich das meist zu einem sehr organischen und stimmigen Ganzen zusammen. Aus Puerto Rico gibt es zwar nur wenig Material zu sehen, vor allem Archivaufnahmen von Straßenprotesten. Das Gefühl der Diaspora im 21. Jahrhundert, an einem völlig anderen Ort zu leben und trotzdem jederzeit und überall digital verbunden mit der Heimat zu sein, transportiert barrunto dennoch sehr überzeugend. Weniger klar wird, welcher Zusammenhang mit dem Planeten Uranus besteht, der im Film als handelnder Akteur auftritt und sogar eine eigene Stimme bekommt. Und auch die eingesprochenen philosophischen Textfragmente kommen manchmal etwas arg bedeutungsschwanger daher. Eine interessante audiovisuelle Erfahrung, in der man sich träumerisch verlieren kann, ist barrunto aber allemal geworden.

LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas

barrunto, Puerto Rico / Großbritannien 2024, 70 Minuten, Regie: Emilia Beatriz

© Janaina Wagner

Quebrante (Brasilien)

Der Highway BR-30, auch bekannt als Transamazônica, durchquert Brasilien auf einer Strecke von 4.200 Kilometern von Ost nach West, von Cabedelo am Atlantik bis Lábrea mitten im Amazonasgebiet. Er war ein Prestigeprojekt der Militärdiktatur von Garrastazu Médici, das die hohen Erwartungen nie erfüllen konnte. Die Transamazônica sollte Brasilien mit seinen Nachbarländern verbinden, wurde aber nie fertiggestellt und weitgehend nicht einmal asphaltiert.

Der Kurzfilm Quebrante (Bruch) von Janaina Wagner (Berlinale-Sektion Forum Expanded) folgt nur lose der Geschichte vom geplatzten Traum, der ein ganzes Land verbinden sollte. Er verlässt dabei oft die Fernstraße und konzentriert sich visuell mehr auf die Höhlen unter der Siedlung Rurópolis, die am Rande der Autobahn während ihres Baus errichtet wurde. Die Lehrerin Erismar de Sousa Silva erkundet diese weitläufigen unterirdischen Systeme nur mit einer Kerze und einem Feuerzeug ausgerüstet seit den 1970er Jahren. Quebrante zeigt viele Aufnahmen aus diesen Höhlen, aber auch unbelebte Straßen von Rurópolis oder einen riesigen aufblasbaren Mond, der von Kindern zum Spielen benutzt oder mit einem Lastwagen über die Transamazônica gefahren wird. Eine Verbindung zwischen dem Mond, den Höhlen unter Rurópolis und dem Autobahnprojekt, das das Land zerschnitten hat, soll durch in Untertiteln eingeblendete Reflexionen über Steine hergestellt werden, erschließt sich aber nicht wirklich. Der Film wirft trotzdem ein interessantes Schlaglicht auf ein Brasilien jenseits der bekannten Tourismusziele und die dortigen gescheiterten, gigantischen Infrastrukturprojekte.

LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas

Quebrante, Brasilien 2024, 23 Minuten, Regie: Janaina Wagner

© 36 caballos

Un movimiento extraño (Argentinien)

Eine Geschichte aus Buenos Aires: Lucrecia arbeitet als Museumswärterin, fliegt aber aus ihrem Job raus, weil sie den Walkie-Talkie-Kanal des Museums für schlüpfrige Gespräche mit einem Kollegen nutzt. Zum Glück hat sie einen Anstieg des Dollars vorausgesehen, was ihre Abfindung fast verdoppelt. Ihr neues Leben führt sie als Security-Guard in eine Fabrik und zu unverbindlichen privaten Treffen mit einem Wechselstuben-Mitarbeiter.

Un movimiento extraño (Eine eigenartige Bewegung) ist ein locker und vergnüglich anzusehender Kurzfilm, was vor allem am präsent-unbekümmerten Spiel von Hauptdarstellerin Laila Maltz liegt. Der Geschichte fehlt es aber insgesamt ein wenig an Richtung: Es werden viele Fässer in kurzer Zeit auf- aber nicht immer zugemacht. So vermittelt der Film zwar die Ziellosigkeit des Großstadtlebens, verpasst dafür aber die Chance, aus interessanten Figuren auch einen stringenten Plot zu stricken. Etwas überraschend deswegen, dass Regisseur und Kurzfilm-Spezialist Francisco Lezama mit seinem schon vierten Werk den Goldenen Bären für den besten Short der Berlinale gewann. Ein schöner Erfolg in jedem Fall!

LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas

Un movimiento extraño, Argentinien 2024, 22 Minuten, Regie: Francisco Lezama

© David Correa

Uli (Kolumbien)

Rafaela langweilt sich. Ihre Eltern sind nicht da und haben ihre ältere Schwester Laura beauftragt, auf die 8-jährige aufzupassen. Doch Laura schleppt sie mit zu einem Besuch bei Alex, an dem sie offenkundig ziemlich interessiert ist. Als die beiden sich in Alex’ Zimmer einschließen, beginnt Rafaela das Haus zu erkunden. Dabei trifft sie zunächst auf eine sprechende Hündin und dann auf die queere Uli, zu der diese gehört. Schon bald wird sie von ihrer neuen Bekanntschaft mit der Aufgabe betraut, Friseurin zu spielen.

Uli zeigt zwar schöne Bilder, die Geschichte wirkt aber über weite Strecken konstruiert. Dazu bleiben einige Dinge ohne Erklärung: Warum hört Rafaela, die unerklärlicherweise die Hundesprache verstehen kann, plötzlich auf, mit der Hündin zu reden? Wieso vertraut Uli einem völlig unbekannten 8-jährigen Mädchen an, ihr die Haare zu schneiden? Was passiert mit Laura und Alex? Wie ist Ulis Verhältnis zu ihrem Bruder? Der Internationalen Kurzfilm-Jury, die Uli mit einer lobenden Erwähnung versah, gefiel es laut Begründung, dass in dem Film „keine Antworten erzwungen“ wurden. Auch wenn das, vor allem auf die Geschlechtsidentitäten bezogen, so richtig ist: Regisseurin Mariana Gil Ríos hat hier ein paar Rätsel und Ungereimtheiten zu viel aufgeworfen.

LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas

Uli, Kolumbien 2023, 17 Minuten, Regie: Mariana Gil Ríos

© Bølier Films

Un pájaro voló (Kuba / Kolumbien)

Boloy ist der beste Spieler seines kubanischen Jugend-Volleyballteams. Doch heute kann er sich nicht aufs Training konzentrieren: Ein Freund ist gestorben und seine Gedanken sind immer noch bei ihm. Sein Trainer kritisiert die fehlende Spannung bei den Übungen und weist auf die wichtigen Spiele hin, die bald anstehen. Doch Boloy kann die Erinnerung nicht verdrängen.

Der kolumbianische Regisseur Leinad Pájaro de la Hoz verarbeitet mit dem Film seine eigenen Erfahrungen vom Verlust eines geliebten Menschen. Schade, dass in Un pájaro voló (Ein Vogel ist weggeflogen) über weite Strecken nichts anderes als Volleyballtraining zu sehen ist. Auch über den Freund erfährt man nichts weiter, als dass wohl auch er Mitglied der Mannschaft war. Fast ohne Interaktion zwischen den Charakteren bleibt die Geschichte so im Ungefähren und macht es dadurch auch schwer, Empathie aufkommen zu lassen. Die Internationale Jury der Berlinale konnte Un pájaro voló aber überzeugen: Der Film erhielt den Spezialpreis für den besten Kurzfilm in der Sektion Generation 14 Plus.

LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas

Un pájaro voló, Kuba / Kolumbien 2024, 20 Minuten, Regie: Leinad Pájaro de la Hoz