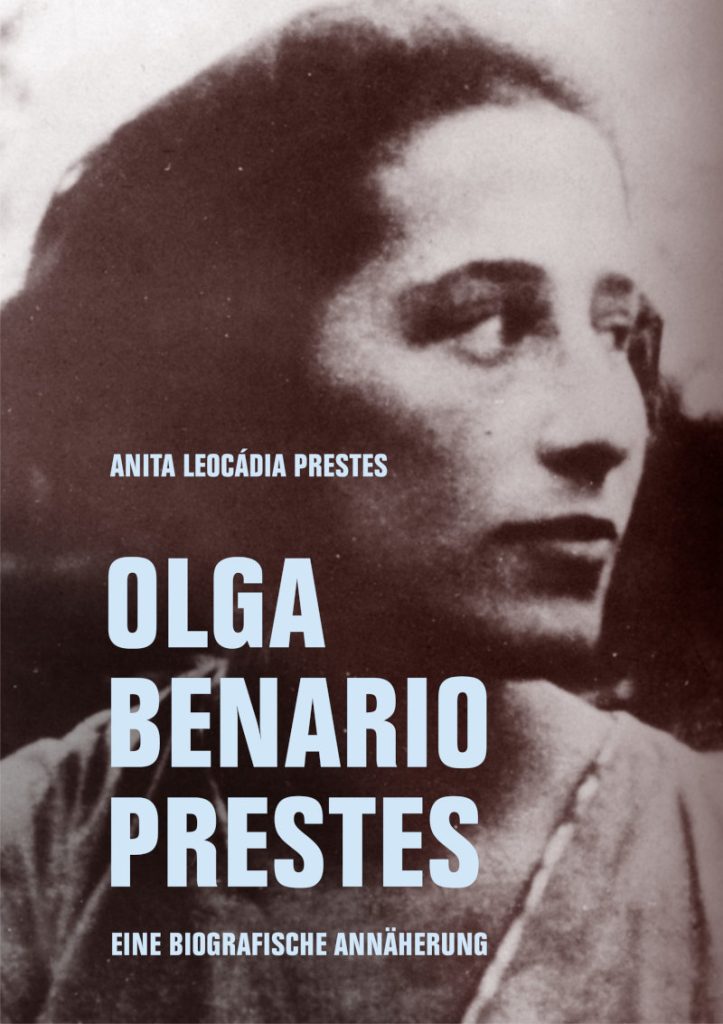

(Bild: Verbrecher Verlag)

„Am 27. November 1936 gebar Olga auf der Krankenstation des Gefängnisses Barnimstraße ihre Tochter Anita Leocádia“. Auf so nüchterne Art und Weise beschreibt die brasilianische Historikerin Anita Leocádia Prestes hier ihre eigene Geburt in Berlin. In Olga Benario Prestes. Eine biografische Annäherung erforscht die heute 86-Jährige die Lebensgeschichte ihrer Mutter, der deutschen Kommunistin und Revolutionärin Olga Benario Prestes, die 1936 hochschwanger von Brasilien an die Nazis ausgeliefert wurde. Anita Leocádia selbst kommt im Alter von zwei Jahren aus dem Gefängnis frei und wächst bei der Familie ihres Vaters Luís Carlos Prestes auf, der in Brasilien im Gefängnis sitzt. Ihre Mutter sieht Anita Leocádia nie wieder: Olga Benario Prestes wird im April 1942 nach jahrelanger Haft in Berlin und im Konzentrationslager Ravensbrück in der Tötungsanstalt von Bernburg ermordet.

Die Perspektive, aus der sich Prestes dieser facettenreichen Lebensgeschichte nähert, ist vor allem die einer Historikerin, die der Tochter bleibt zunächst untergeordnet. Die Autorin wertet teilweise neu entdeckte Geheimdokumente der Gestapo aus, schreibt sachlich, zitiert Originalquellen. Von sich selbst spricht sie in der dritten Person, von ihrer Mutter – an die sie sich selbst nicht erinnern kann – nur als Olga. Neben diesen Texten versammelt das kürzlich im Verbrecher Verlag erschienene kurze Buch eine Handvoll Fotos sowie ausgewählte Briefwechsel zwischen Olga Benario Prestes und dem brasilianischen Revolutionär Luís Carlos Prestes. Dass die zwischen ihnen geschlossene Ehe nie offiziell anerkannt und Olga die brasilianische Staatsangehörigkeit nie gewährt wurde, hatte ihre Auslieferung an die Nazis erst ermöglicht. Abgeschlossen wird die kleine Sammlung von einem sehr gelungenen Interview mit LN-Redakteurin Caroline Kim. Erst hier spricht Anita Leocádia Prestes aus persönlicher Perspektive über die Beziehung zu ihren Eltern und das Andenken an Olga Benario Prestes in Brasilien.

Die im Untertitel formulierte „Annäherung“ trifft gut, was dem Buch gelingt: Statt einen ohnehin unerfüllbaren Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – schließlich füllt alles, was über die Biografie von Olga Benario Prestes bekannt ist, jetzt schon ganze Bände – versteht Prestes ihr Werk als Ergänzung und Aktualisierung der bisher vorhandenen Literatur. Die so entstandene Sammlung konzentriert sich vor allem auf die letzten Lebensjahre von Olga Benario Prestes im Frauengefängnis in der Berliner Barnimstraße und im Konzentrationslager Ravensbrück.

Dabei rücken bisher weniger behandelte Aspekte in den Vordergrund: die internationale Solidaritätskampagne für die Freilassung von Mutter und Tochter, die Rolle der Familien von Olga Benario und Luís Carlos Prestes sowie die akribisch geführte Bürokratie der Nazis, die ihre menschenverachtenden Machenschaften minutiös dokumentiert. Dabei war die Gefangene „Olga Sara Benario“ – unter diesem Namen findet sich ihre Akte – den Nazis gleich doppelt ein Dorn im Auge: als Jüdin und „gefährliche Kommunistin“.

Als Reaktion auf die zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Forderungen nach einer Ausreise in die Sowjetunion oder nach Mexiko wäre eine Freilassung trotz bürokratischer Hürden zwar denkbar gewesen, jedoch unter einer Bedingung: Olga Benario Prestes hätte ihre Aktivitäten als Kommunistin gegenüber den Nazis gestehen und damit auch ihre Gefährt*innen verraten müssen. Dieser Bedingung beugte sie sich nie: „Wenn andere zum Verräter geworden sind, ich werde es jedenfalls nicht“ ist ein Satz, der diese Standhaftigkeit auf den Punkt bringt. Bis zum Schluss zeigte sich Olga Benario Prestes als mutige Antifaschistin und unterstützte ihre Mitgefangenen. Noch auf dem Lastwagen nach Bernburg hinterließ sie den Hinweis: „Die letzte Stadt war Dessau. Wir wurden aufgefordert, uns auszuziehen. Nicht misshandelt. Auf Wiedersehen.“

Besonders beeindruckend zeigt das Buch, welch persönliches Leid Olga Benario Prestes während der Haft für ihre Vehemenz in Kauf nahm: die Trennung von ihrer Tochter, die räumliche Distanz zu Luís Carlos Prestes, die täglichen Entwürdigungen durch die Gestapo. Der Briefwechsel zwischen Olga und Luís Carlos führt Leser*innen nicht nur vor Augen, unter welchen Ungewissheiten sich die Kommunikation von Gefängnis zu Gefängnis gestaltete, sondern auch, in welches Verhältnis die beiden ihr Privatleben zum größeren politischen Weltgeschehen setzten: „Aber angesichts des grossen Leidens unserer Zeit, wage ich kaum wieder mit dem persönlichen Schicksal zu hadern, das uns nun schon so lange von unserem Kinde trennt.“ Im Jahr 1941 erreichten diese Zeilen von Olga Benario Prestes in einem letzten Brief Luís Carlos in Brasilien, danach blieb es still. „Meine Kindheit war ein ständiges Warten auf Briefe“, erinnert sich die Historikerin Anita Leocádia Prestes im Interview. Denn erst 1945 erfährt die Familie, dass Olga Benario Prestes das Konzentrationslager Ravensbrück nicht überlebt hat.

Mit dem Buch will Anita Leocádia Prestes die Geschichte ihrer Mutter im Gedächtnis behalten und an alle Opfer des Faschismus erinnern. „Es ist wichtig, dass neue Generationen sie kennen. (…) Der Kulturkampf der Reaktionären und Bürgerlichen [ist] sehr groß. Und man muss sich dem entgegensetzen. Man muss den jungen Menschen die historische Wahrheit näherbringen“, sagt sie im Interview. Diese wichtige Aufgabe erfüllt das kleine Buch auf jeden Fall, daher ist es erfreulich, dass die Sammlung auch auf Deutsch erschienen ist. Hoffentlich finden die darin enthaltenen kurzen und sehr lesenswerten Texte weite Verbreitung, auch bei jungen Menschen. Denn in Zeiten, in denen Rechtsextreme und rechte Verschwörungsideolog*innen mit Umsturzfantasien Parlamente stürmen, ist das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ebenso dringend nötig wie jede andere antifaschistische Praxis.