Es ist kurz nach fünf und die aufgehende Sonne färbt die Wolken über den Baumkronen des Dschungels leuchtend orange. José Membache ist ein kleiner schmächtiger Mann mit runden Gesichtszügen. Er gehört der indigenen Emberá-Wounaan-Gemeinschaft an, die in der Darién-Region lebt. José trägt ein rotes T-Shirt mit dem Aufdruck des Cruz Roja Panamá, des Roten Kreuzes Panama. Mit ein paar anderen Männern der Community steigt er in einen klapprigen Jeep. Gemeinsam fahren sie die letzten Kilometer auf der Panamericana-Fernstraße in Richtung Dschungel bis zu der kleinen Ortschaft Lajas Blancas.

Seit fünf Jahren arbeitet José hier als Freiwilliger in einem Auffangcamp. Die Panamericana verbindet Alaska mit Feuerland. Nur hier im sogenannten Darién Gap ist sie unterbrochen. Einige Kilometer weiter endet die Straße im tiefen Dschungel. Infrastruktur gibt es hier kaum. Wie eine grüne Mauer trennt der Darién Kolumbien von Panama. Gleichzeitig stellt er die einzige Landverbindung zwischen Süd- und Zentralamerika dar. Rund 100 Kilometer geht es durch tiefsten Urwald mit steilen Hängen und reißenden Flüssen. Wer zu Fuß aus Südamerika in die USA möchte, muss eine der gefährlichsten Flüchtlingsrouten der Welt auf sich nehmen. Trotzdem haben sich 2023 so viele Menschen wie noch nie für die Flucht durch den Darién entschieden, laut dem US-Thinktank Council on Foreign Relations mehr als 520.000 und damit mehr als 1.400 Menschen am Tag. Ursprünglich hauptsächlich aus Südamerika, kommen inzwischen auch immer mehr Menschen aus asiatischen und afrikanischen Ländern. Ihre Fluchtgründe sind vielseitig.

Für José war es anfangs schwer, den Menschen hier zu begegnen: Kinder, die unterwegs von ihren Familien getrennt wurden oder Flüchtende, die noch im Camp an Flüssigkeitsmangel starben; Frauen und Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden waren und an den Folgen litten; Menschen, denen im Darién alles geraubt wurde, was sie noch besaßen. „Die Verzweiflung der Menschen und ihre Not haben mich sehr traurig gemacht“, erzählt José. Er habe viel geweint und Albträume gehabt. Inzwischen aber, sagt er, habe er sich an die Bilder gewöhnt. „Die schlechten gesundheitlichen und psychischen Zustände der Menschen sind normal geworden und den beißenden Geruch von Menschenschweiß, Fäkalien und eitrigen Wunden, der über dem Camp liegt, nehme ich kaum noch wahr.“

In der Regenzeit sind die ausgetretenen Wege im Darién besonders matschig und glatt und die Flüsse treten über ihre Ufer. Gefährlich sind vor allem die steilen Hängen des Loma de la Muerte, des Todeshügels, von dem die Flüchtenden weit hinab in den Tod rutschen können, sowie die Durchquerung des reißenden Flusses Turquesa, des Todesflusses. Die hohe Luftfeuchtigkeit und das schwierige Terrain zehren an den Kräften der Menschen. Je länger die Reise dauert, desto gefährlicher wird sie. Eine 26-jährige chilenische Frau, die mit wiegenden Bewegungen versucht, ihre Tochter zu beruhigen, erzählt, dass sie seit sechs Wochen mit ihrem Bruder und ihren zwei Kindern zwischen einem und drei Jahren auf der Flucht sei. „Meine Tochter weint viel, weil sie Hunger hat.“ Sie hätten nicht genug Essen und das Geld gehe ihnen aus. „Fünf unserer sechs Rucksäcke haben wir im Darién zurückgelassen“, sagt sie. „Uns fehlte einfach die Kraft zum Tragen“.

„Im Nachhinein bereuen die meisten ihre Entscheidung“

Wassermangel, offene und entzündete Wunden, Fieber, Knochenbrüche und andere Verletzungen, gefährliche Tiere wie Schlangen, Pumas und Alligatoren – die Liste der Gefahren im Darién ist lang. Den Menschen bleibt oft keine andere Möglichkeit, als ungefiltertes Flusswasser zu trinken und das zu essen, was sie unterwegs finden. Nahrungsmittelvergiftungen, die mit Dehydration und Mangelernährung einhergehen, sind an der Tagesordnung. Die matschigen Pfade im Urwald sind gepflastert von zurückgelassenen Habseligkeiten, toten Menschen und deren Überresten. In Videos auf TikTok, Twitter und anderen sozialen Plattformen beschreiben Überlebende den Darién als „riesigen Friedhof“ und als „den Ort, den Gott nicht betritt“. Samuel* (Namen von Flüchtenden geändert) , ein 25-jähriger Kolumbianer, berichtet von mehreren Leichen entlang des Weges, von Angehörigen, die Löcher grüben, um tote Familienmitglieder zu beerdigen, und von Kindern, die vom Fluss mitgerissen wurden und in den Fluten verschwinden. Er erzählt von Verstorbenen in Plastiksäcken am Wegesrand und Personen, die geradewegs in die Arme von Menschenhändlern liefen. Die Durchquerung des Darién ist gefährlich und endet manchmal sogar tödlich – und trotzdem gleichen die matschigen Pfade im Dschungel einer Menschenautobahn. „Die Menschen vertrauen auf Gottes Hilfe“, sagt José. „Aber im Nachhinein bereuen die meisten ihre Entscheidung.“

Die matschigen Pfade im Dschungel gleichen einer Menschenautobahn

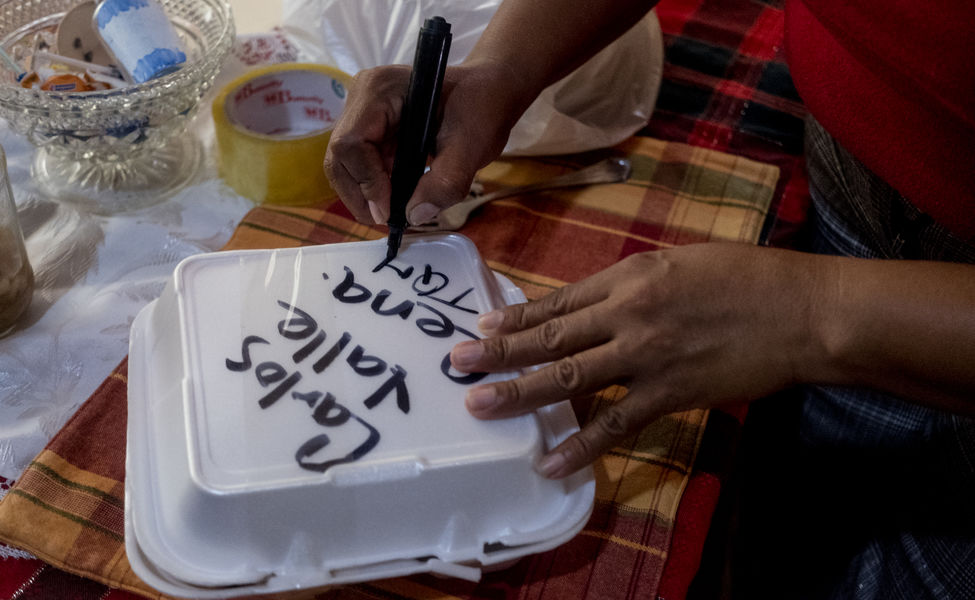

Das Camp in Lajas Blancas wird hauptsächlich mit UN-Geldern finanziert. José ist eine der ersten Anlaufstellen für die Flüchtenden, verteilt Simkarten oder verleiht ein Telefon für Anrufe. Hier gibt es auch eine Ladestation für Handys. Javier nummeriert jedes ladende Gerät einzeln. „Im Camp wird viel geklaut“, erklärt er. Die Menschen, die hier ankommen, befinden sich alle in einer Notsituation. In Lajas Blancas treffen Menschen aus über 40 Nationen mit den verschiedensten kulturellen und religiösen Hintergründen aufeinander. Viele sprechen kein Spanisch, die Kommunikation untereinander ist herausfordernd. „Die Not und die verzweifelte Situation führen zu vielen Auseinandersetzungen unter den Flüchtenden, und die Stimmung im Camp ist oft angespannt.“ Vor allem Kinder kämpfen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, ausgelöst durch die schrecklichen Bilder aus dem Dschungel. Abril Staples ist Feldkoordinatorin des Roten Kreuzes in Lajas Blancas. Sie erklärt, dass die Menschen im Camp medizinische Versorgung und psychologische Unterstützung bekommen. „Die Flüchtenden werden registriert und verlorene und vermisste Personen an das Grenzmilitär von Panama übergegeben.“

In seltenen Fällen würden vermisste Personen gesucht, gelegentlich auch Leichen geborgen. Allerdings könne keiner genau sagen, wie viele Menschen im Darién sterben. Die wenigen Leichen, die gefunden werden, sind aufgrund der beschleunigten Verwesung im Dschungel kaum identifizierbar. Die Mitarbeitenden des Roten Kreuzes testen die Menschen auf Mangelernährungserscheinungen und händigen bei Bedarf Nahrungsergänzungsmittel, Erstehilfe- und Hygienekits sowie sogenannte Dignity Kits – also Dinge wie Deo, Wasserflaschen, Zahnbürsten und Zahnpasta – an die Flüchtenden aus. Im Camp gibt es kostenloses Essen und Trinken. Abril erklärt, es sei extrem schwer vorherzusagen, ob am Tag 500 oder doch 1.500 Menschen ankommen. Denn bevor die Menschen in Lajas Blancas eintreffen, gibt es keine offiziellen Zählungen. „Wir arbeiten auf Hochtouren mit den anderen Hilfsorganisationen zusammen, aber es gibt viel zu wenige Mittel.“

Ein paar Tage bis mehrere Monate bleiben die Menschen in Lajas Blancas, ruhen sich aus und warten, bis ihre Wunden verheilt sind. Viele hoffen darauf, dass Angehörige ihnen Geld schicken, denn die Flucht durch den Darién ist teuer. Die 28-jährige Farah* aus Haiti ist mit ihrem Mann und ihren zwei und sechs Jahre alten Kindern seit zehn Wochen unterwegs. Bisher habe sie rund 3.000 US-Dollar ausgegeben – für Essen, Transport und Unterkünfte. „Am meisten aber“, sagt sie, „kostet der Wegzoll“. An allen Zwischenstationen im Darién hätten sie eine Gebühr zahlen müssen. Wer kein Geld mehr hat, müsse so lange verweilen, bis die Familien Geld schicken. Laut Human Rights Watch kostet die Reise durch den Darién rund 500 US-Dollar pro Person – für viele Menschen auf der Flucht eine finanzielle Herausforderung. Geld können sich die Flüchtenden über eine Western Union-Station in Lajas Blancas schicken lassen – dafür zahlen sie eine Gebühr von 50 Prozent der geschickten Summe.

Die Kontrolle über die kolumbianische Seite des Darién liegt beim sogenannten Golf-Clan. Der Staat übt in dem Gebiet wenig bis keine Kontolle aus. Der Golf-Clan gilt als größte und einflussreichste paramilitärische Gruppe im Norden Kolumbiens. Er kontrolliert das Alltagsleben der Bevölkerung und die wirtschaftlichen Aktivitäten. Mit Hilfe eines raffinierten Systems aus Wegen und Kontrollpunkten überwacht er den Migrationsfluss und reguliert die Routen, welche die Flüchtenden nutzen dürfen. Eine Anwältin schätzt gegenüber Human Rights Watch, dass etwas mehr als 20 Prozent des so eingenommenen Geldes an den Golf-Clan gehen.

Samuel* erzählt, dass keiner den nordkolumbianischen Ort Acandí verlassen drüfe, ohne Wegzoll zu zahlen. „Wer kein Geld hat, wird mit Waffen bedroht.“ Das brutale Vorgehen bestätigen auch Berichte von Human Rights Watch. So lenkt der Golf-Clan von anderen illegalen Aktivitäten im Darién Gap ab: Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. In Acandí, für viele die letzte Station vor der gefährlichen Durchquerung des Dariéns, bieten sogenannte Guides ihre Dienste an. Sie sollen den Flüchtenden helfen, schweres Gepäck zu tragen, und kennen die sichersten Schritte und herausfordernde Stellen auf dem Weg. Auch Samuel* hat sich für einen dieser Guides entschieden. Der habe ihn aber nicht wie ausgemacht bis an die Grenze von Panama gebracht, sondern nach ein paar Kilometern mit seinem Gepäck stehen gelassen. 380 US-Dollar habe er dafür gezahlt.

„Wer kein Geld hat, wird mit Waffen bedroht“ Es gibt drei Routen, die jeweils drei, sieben oder zehn Tage dauern. Je schneller die Route, desto teurer ist sie. Frauen mit Kindern oder große Gruppen brauchen sogar bis zu zwei Wochen. Tabish musste sich für die zehntägige Route entscheiden. „Hauptsächlich aus Geldmangel“, sagt er. „Ich bin schon seit zwei Monaten unterwegs und konnte nicht viel Geld aus Pakistan mitnehmen.“ Alles, was er besitzt, passt in einen Rucksack. Wie die meisten Flüchtenden trägt er sein Handy, Geld und seinen Pass in einer wasserdichten Hülle immer um den Hals. Denn ohne diese Dinge ist der Traum von einem besseren Leben in den USA schnell ausgeträumt. Wie viele der Flüchtenden wimmelt er das Gespräch ab – er sei müde von der Reise und wolle so anonym wie möglich bleiben. Auch das Gespräch mit der Chinesin Lan* ist schnell vorbei, als ihre schüchterne, leise Stimme brüchig wird und sie sich schließlich mit Tränen in den Augen abwendet.

Der Darién ist nur der Anfang einer langen Reise, die viele Gefahren birgt und kein Happy End garantiert

Gegen acht Uhr früh beginnen sich die Menschen mit ihren Rucksäcken vor den Toren von Lajas Blancas in langen Schlangen aufzustellen. In zwei Stunden kommen die ersten Busse, die die Flüchtenden bis an die Grenze von Costa Rica fahren. Die Fahrt kostet 60 US-Dollar pro Person. In Costa Rica werden die Menschen direkt wieder von Bussen bis zur nächsten Grenze gebracht. „Ab Nicaragua“, sagt José, „sind die Flüchtenden wieder auf sich gestellt“. Von Lajas Blancas bis in die USA sind es noch mehr als 5.000 Kilometer, fünf Landesgrenzen müssen passiert werden. Bevor die Menschen das Camp in Lajas Blancas verlassen, verteilt José faltbare Karten, auf denen die sichersten Routen, Hilfspunkte und mögliche Unterkünfte für Flüchtende bis an die Grenze der USA eingetragen sind. „Der Darién ist unglaublich gefährlich“, sagt José. „Aber leider ist er erst der Anfang einer langen Reise, die noch viele weiteren Gefahren birgt und kein Happy End garantiert.“ Denn selbst, wenn die Menschen es bis in den Norden von Mexiko schaffen, stehe ihnen der schwierigste und langwierigste Teil ihrer Reise noch bevor: die Einreise in die USA. Mit der Karte überlässt er die Menschen wieder ihrem Schicksal, mehr kann er nicht für sie tun.

Um fünf Uhr abends kündigt sich die Dämmerung am Horizont an. José und die Anderen steigen in den Jeep, mit dem sie in der Früh gekommen sind. Morgen kommen sie wieder nach Lajas Blancas, um den Menschen, die die Durchquerung des Darién überlebt haben, mit dem Nötigsten zu helfen.