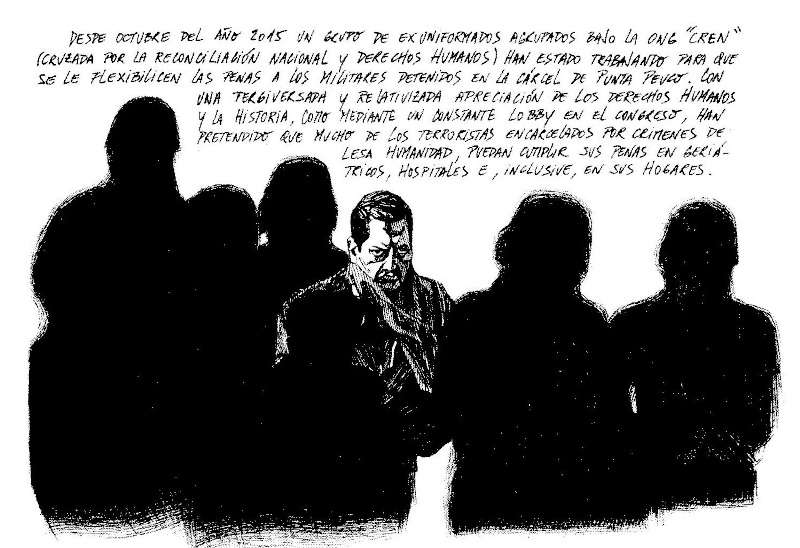

Bis heute ist die Vergangenheit der Militärdiktaturen der 1970er und 80er Jahre in Südamerika keinesfalls passé. So auch die zivil-militärische Diktatur in Chile zwischen 1973 und 1990: Viele Verbrechen, die in dieser Zeit begangen wurden, bleiben bis heute straflos. Der chilenische Zeichner Javier Rodríguez stellt in seinem Werk Anticristo heraus, wie unfassbar und verstörend es ist, dass viele Täter bis heute unbehelligt bleiben oder mit milden Strafen davonkommen. „Mit einem verzerrten und relativierenden Menschenrechts- und Geschichtsverständnis sowie unablässiger Lobbyarbeit im Kongress haben militärnahe Interessensgruppen versucht, es vielen der für Verbrechen gegen die Menschlichkeit inhaftierten Terroristen zu ermöglichen, ihre Strafe im Pflegeheim, im Krankenhaus und sogar bei sich zuhause zu verbüßen“, berichtet Rodríguez.

Die Aufarbeitung bleibt schwierig, denn die heutigen Gesellschaften sind nach wie vor gespalten. Filme und literarische Werke haben sich den schmerzlichen Geschichtskapiteln angenommen, manche fiktional, andere dokumentarisch. Auch in Comics machen sich Autor*innen und Zeichner*innen seit einigen Jahren erfolgreich daran, die Erinnerung an die Menschenrechtsverbrechen der Militärdiktaturen aufrecht zu erhalten.

Von Menschen, die sich damals nicht den Zuständen beugten, handelt die chilenische Graphic Novel Historias clandestinas. Was bedeutete es vor und nach dem Putsch 1973 gegen Allende, das eigene Leben für das Projekt eines anderen, gerechteren Chile zu riskieren? Um diese Frage dreht sich der Comic, der von den Geschwistern Sol und Ariel Rojas geschrieben und gezeichnet wurde. Sie schildern eindrucksvoll, wie sie als Schulkinder nach außen hin einer ganz normalen Familie anzugehören schienen – während ihre Eltern unter dem Schuppen im Garten verfolgte Mitstreiter*innen versteckten und Flugblätter und linke Schriften herstellten. Auf der Comicmesse 2023 in San Diego erzählt Ariel Rojas: „In dieser Graphic Novel sind wir beides: Autor*innen und Protagonist*innen unserer eigenen Geschichte. Und darum hat diese nichts von Fantasy, von Hollywood. Nichts von einer kühlen akademischen Intellektualisierung. Es ist die wahre Geschichte einer Familie, die während Pinochets Diktatur im Untergrund lebte, in einem sogenannten sicheren Haus, zehn Jahre lang.“ Das Haus habe Normalität vorgetäuscht. Für die Familienmitglieder habe das bedeutet, von vielen Dingen nichts mitzubekommen – aus Sicherheitsgründen. „Unsere individuellen oder persönlichen Erfahrungen sind wie eine Blaupause für die politischen und historischen Ereignisse in Chile und Lateinamerika in der Zeit der Militärdiktaturen. Unsere Erlebnisse und Stimmen stehen für tausende von Chilen*innen und Lateinamerikaner*innen.“

Die Perspektive von Kindern, die zwischen 1976 und 1983 in Argentinien Opfer der Militärdiktatur wurden, vermittelt der dokumentarische Comicband La niña comunista, el niño guerrillero von María Giuffra. Damit keine Zweifel aufkommen, steht „100 % Testimonial“ („100 Prozent Zeugenaussage“) im Untertitel des Bandes. Er versammelt erschütternde Berichte von zehn Interviewpartner*innen, die noch Kinder waren, als die Militärs Gräueltaten an ihren Familien verübten. „Ich erinnere mich, dass mir eine Flüssigkeit ins Gesicht spritzte, aber ich erinnere mich nicht, ob der Schuss ins Bein mir wehtat. Mein Gesicht blieb auf das Kinderbett vor mir gerichtet, ich sah Marcela und Adolfo schreien und heulen. Dann: ein Poltern gegen die Tür und hineinstürmten … ‚Soldaten‘, so dachte ich“, erzählt eine Zeitzeugin darin, sie war die Älteste von mehreren Geschwistern.

Unkommentiert dokumentiert Giuffra das Erlebte und findet in einer freien, drastischen wie poetischen Bildsprache in schwarz-weiß eine Form der Darstellung des Grauens. Doch auch letzte schöne Erinnerungen an die früh verlorenen Eltern hält der Comicband fest, denn sie sind essenziell für die Identität der Betroffenen. Viele Kinder von Desaparecidos – den gewaltsam Verschwundengelassenen – wurden zur Erziehung in Familien von Militärs gegeben.

Viele Oppositionelle wurden im Geheimgefängnis in der Marineschule ESMA in Buenos Aires gefoltert und ermordet. Juan Carrá und Iñaki Echeverría versuchen mit ihrer gleichnamigen Graphic Novel ESMA der jüngeren Generation die Geschehnisse der argentinischen Diktatur zu vermitteln. Dieser Comic wird in argentinischen Schulen im Unterricht verwendet.

Was Comics für die Vermittlung komplexer historischer Ereignisse so stark macht, liegt im Vorführen von dokumentarischem Material, persönlichen Erfahrungen und Alltagsgeschichten, die durch die visuelle Komponente anschaulich werden. Die realitätsnahen Figuren oder historischen Persönlichkeiten, die in den Zeichnungen lebendig werden, ermöglichen den Lesenden einen leichten Zugang zu den meist schweren Stoffen. So auch bei dem Comic ¡Ese maldito Allende! von Olivier Bras und Jorge González, das sich mit der chilenischen Militärdiktatur befasst und im Original auf Französisch erschien. Ein Einblick, Santiago de Chile im Jahr 2000: Victoria, französische Journalistin und Olivier, Exilchilene der zweiten Generation sowie Ich-Erzähler, nehmen ein Taxi. Beim Small Talk mit dem Fahrer Eduardo stellt sich heraus, dass seine Passagiere nicht als gewöhnliche Urlauber*innen im Land sind, sondern aus Interesse an Geschichtsaufarbeitung. Ihr Fazit: „Wir konnten spüren, dass das Thema noch immer das Land spaltet. Bei den Opfern des Putsches bleiben offene Wunden.“ Der Fahrer zögert, bevor er erwidert: „Nicht nur bei den Opfern.“ Er vertraut ihnen an, dass er 1973 gerade seinen Wehrdienst machte, als es zum Putsch kam. Er war Krankenwagenfahrer und musste Leichen zum Mapocho-Fluss bringen. „Es waren Männer, Frauen, Kinder. Viele Leichen wurden nie gefunden. Die Angehörigen haben nie erfahren, was mit ihnen passiert ist“. Die Ampel ist rot. Ein Bild bleibt weiß. Es wird grün, doch das Auto fährt nicht. Eduardo weint am Steuer. „Die Toten verfolgen mich. Ich lebe mit der Angst, irgendwann für das alles belangt zu werden. Aber ich musste es unbedingt einmal jemandem sagen.“

Die Szene geht unter die Haut. Sie zeigt auch, dass das Erinnern kollektiver Traumata wie den Militärdiktaturen Südamerikas ein heikles Thema ist. Gerade daher gehört die Beschäftigung mit memoria histórica – dem historischen Gedächtnis – und Menschenrechten in Chile inzwischen landesweit zum Schullehrplan.

Rodrigo Elgueta ist Kunstlehrer, Comiczeichner und jemand, der genau dafür in chilenische Schulen eingeladen wird. Im Interview mit npla erzählt er: „Die Lehrer*innen leisten wichtige Arbeit, was die Vermittlung unseres historischen Gedächtnisses angeht.“ Die Lehrkräfte brächten den Kindern bei, wie wichtig es ist, über die entscheidenden Momente der chilenischen Geschichte Bescheid zu wissen. Graphic Novels als zugängliche Lehrmittel spielten dabei eine wichtige Rolle, meint Elgueta, „denn den Lehrenden ist klar, dass es an ihnen hängt, eine Brücke von den Ereignissen von vor drei bis fünf Jahrzehnten für die heutige Generation zu schlagen, die von den eigenen Eltern oft nichts davon erfährt.“

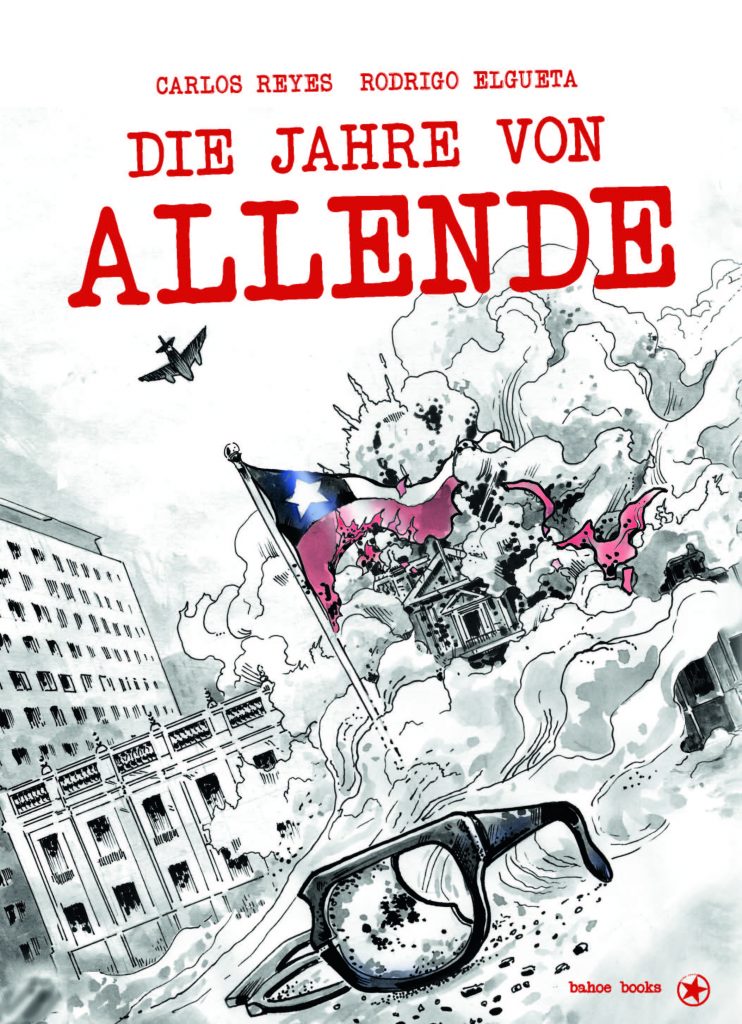

Denn je mehr Zeit vergeht, desto weniger verankert ist das Wissen über die sozialistische Regierung Salvador Allendes und den Putsch 1973 in der Bevölkerung. Gemeinsam mit dem Comicautor Carlos Reyes schuf Rodrigo Elgueta die Graphic Novel Los años de Allende über die Ereignisse Anfang der 1970er Jahre in Chile (Die Jahre von Allende). Sie erzählen aus Sicht des US-amerikanischen Journalisten John und seiner chilenischen Freundin Claudia. Farblich ist der Comic in schwarz-weiß gehalten, mit Graustufen. Die Zeichnungen sind realistisch, sie greifen Pressefotos und Filmmaterial auf. Das Buch steht als einzige Graphic Novel auf der Liste der empfohlenen Schullektüren, freut sich Elgueta. Ob sie im Unterricht tatsächlich genutzt werde, sei jedoch sehr abhängig von der jeweiligen Lehrkraft.

Eine weitere Graphic Novel zum Putsch 1973 und den Folgen ist El Golpe von Nicolás Cruz und Quique Palomo. Sie beginnt mit Szenen der studentischen Proteste in Santiago 2011, auf die mit brutaler Polizeigewalt reagiert wurde. Über die Konfrontation der jungen Chilen*innen mit der Elterngeneration, die sie für die Misere verantwortlich machen und denen sie Konformismus vorwerfen, schlagen die Autoren eine Brücke zu den Erlebnissen der Eltern in den 1970er Jahren. Cruz und Palomo arbeiten ebenfalls mit Zeichnungen in Graustufen und bringen Originalzitate und historisches Material, wie collageartig in die Bilder eingearbeitete politische Plakate und Fotos. Allerdings: El Golpe hebt den Aktivismus hervor, den gesellschaftlicher Wandel braucht – damals wie heute. Dass solche Erfahrungen im Medium Comic Ausdruck finden und diese in der Bildungsarbeit aufgegriffen werden, ist eine positive Entwicklung. Denn nicht zuletzt ist Aufklärung extrem wichtig, um den aktuellen ultrarechten Tendenzen mit ihrer Geschichtsverzerrung entgegenwirken zu können.