© Johan Carrasco

„Peru fährt zur WM nach Russland, du wirst sehen! Weißt du, wo Russland ist?“ fragt der Junge Feliciano sein Alpaka Ronaldo zu Beginn von Raíz vor einer majestätischen Bergkulisse in den peruanischen Anden. Er hütet die Alpakas seiner Familie und hört dabei im Radio die Fußballspiele der peruanischen Nationalmannschaft. Raíz bedeutet Wurzel ̶ die für die indigene Bevölkerung im Altiplano heiligen Berge und die Alpakas, deren Wolle ihre wichtigste Einnahmequelle ist, stehen im zweiten Spielfilm des Regisseurs Franco García Becerra für diese Wurzeln.

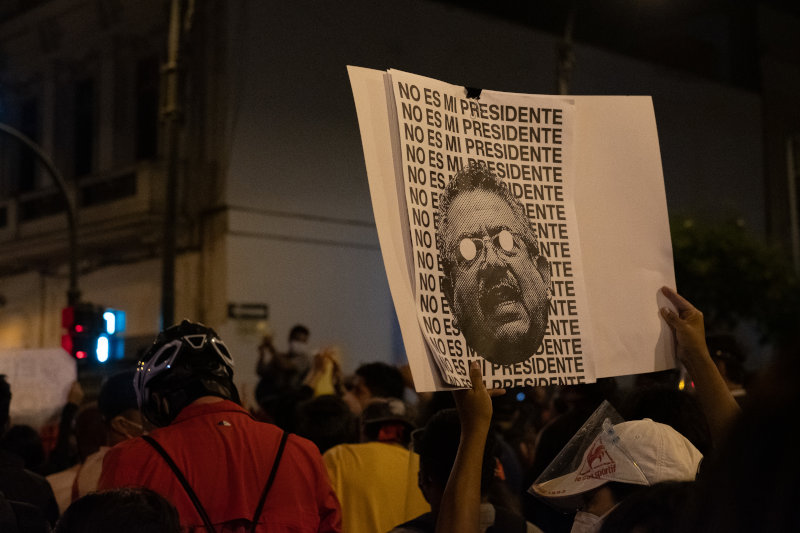

Felicianos Welt wird von Bergbau bedroht: In der Nähe seines Dorfes befindet sich eine Mine, die Weiden und Wasser verschmutzt und die Tiere krank macht. Die Bewohner*innen beschweren sich, werden jedoch nicht gehört. Stattdessen schickt die Mine einen Arbeiter, der sich hilfsbereit gibt und die Leute davon überzeugen will, dass die Mine Fortschritt und Wohlstand bringt. Einige Dorfbewohner*innen beschließen zwar, ihre Tiere zu verkaufen und wegzuziehen, viele wollen jedoch ihr gewohntes Leben fortführen und ihr Land behalten. Schließlich greift das Bergbauunternehmen zu härteren Bandagen.

Die selbst aus dem Andenhochland stammenden Schauspieler*innen hatten meist ebenfalls Erfahrung mit ähnlichen Situationen, wie der Regisseur berichtet. Felicianos WM-Begeisterung und die gleichzeitig stattfindende neoliberale Ausbeutung von Mensch und Natur um ihn herum sind Themen, bei denen viele Menschen in ganz Lateinamerika mitfühlen können. Der im nahen Cusco aufgewachsene García nimmt sich im Film Zeit dafür, die Träume der Menschen, ihren Alltag und ihre Verbundenheit mit der Umgebung darzustellen: Feliciano spricht mit Ronaldo und seinem Hund Rambo, tollt mit ihnen auf der Wiese herum. Er sammelt besondere Steine oder spielt Fußball mit anderen Jungs. Die Dorfbewohner*innen wollen Bildung für ihre Kinder, sie scheren zusammen die Alpakas oder gehen in die nächste Stadt, um ein Fußballspiel zu sehen.

Der Film vermittelt alltägliche Authentizität ohne Klischees. Dazu trägt auch bei, dass alle im Film ausschließlich Quechua sprechen, die meistgesprochene einheimische Sprache Lateinamerikas. Auch lokale Glaubensvorstellungen sind präsent, wenn immer wieder ein geheimnisvolles Wesen auftaucht, vor dem die Menschen sich fürchten, sich jedoch auch Hilfe erhoffen, während sich der Konflikt mit der Mine zuspitzt.

„Sie nehmen sich immer mehr Reichtümer und lassen uns nichts übrig“, resümiert Felicianos Vater einmal die Lage. Die Schlussfolgerung: „Wenn wir die Straße blockieren, müssen sie uns zuhören. Wir müssen uns vereinen und kämpfen.“ Die mit großartigen Bildern feinfühlig und nahbar erzählte Geschichte von Feliciano und seinem Dorf ist ein Plädoyer für Träume, für kulturelle Vielfalt, den Respekt vor Menschen und Natur und dafür, dass es sich lohnt, solidarisch für diese Dinge zu kämpfen.