“Für meine Oma, für meine Mama, für meine Schwester” Der 8M-Demonstrationszug auf der Alameda (Foto: Josefa Jiménez)

«Manchmal reicht ein einziger Tag oder ein einziges Symbol aus

um zu verstehen, dass alles politisch ist; dass alles

äußerst politisch für die Frauen ist. Und dann werden wir

uns vielleicht eines Tages alle wieder treffen und lernen,

wie wir unsere künftigen Alleen füllen.»

Julieta Kirkwood (chilenische Soziologin und

feministische Aktivistin, 1936-1985)

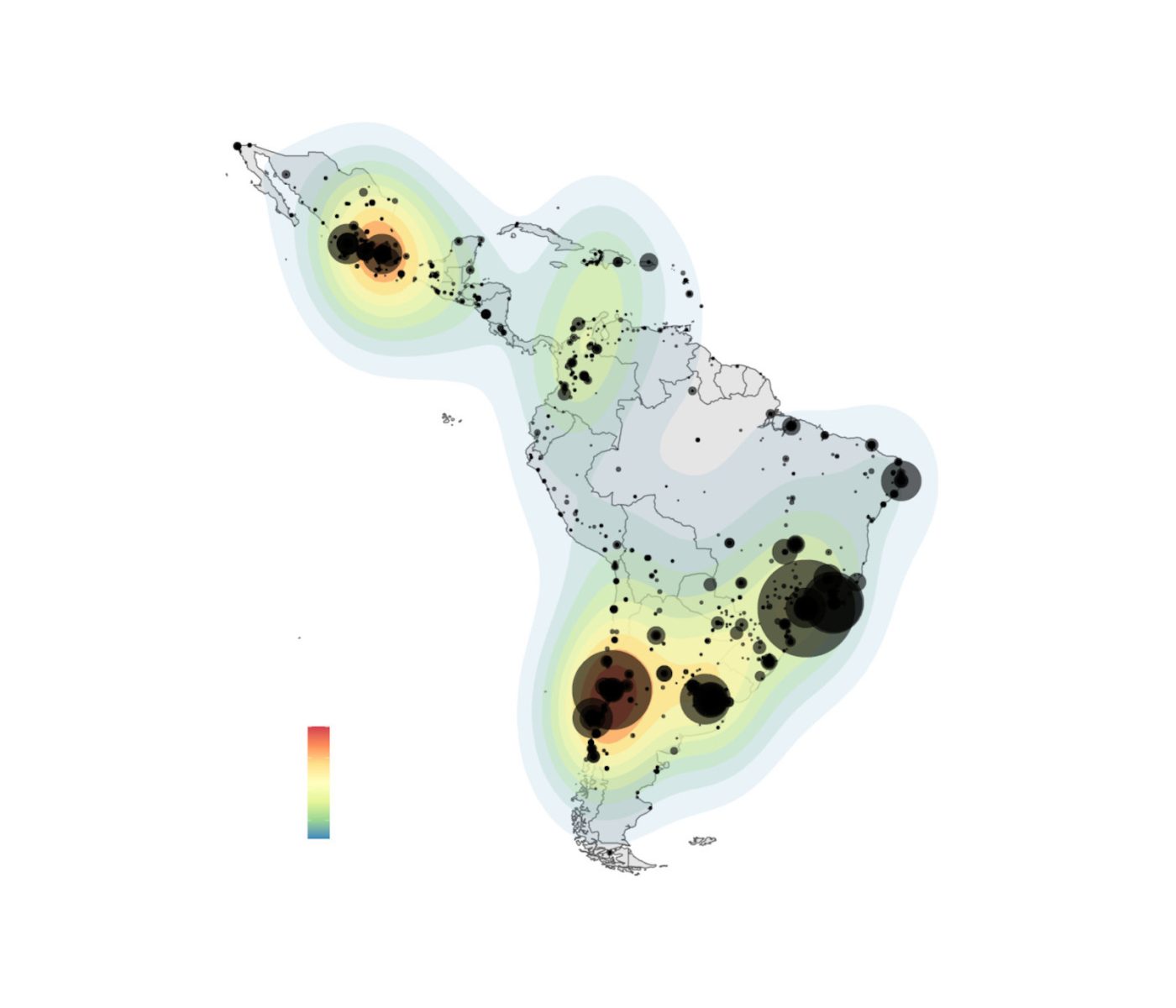

Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, am 8. März 2022, versammelten wir uns wieder: Tausende von Frauen protestierten in den Straßen Lateinamerikas und füllten die Alleen. In Chile steht dieser 8. März im feministischen Kontext der vergangenen Jahre. Dazu gehört nicht nur die Pandemie, sondern auch die im Oktober 2019 von Schüler*innen begonnene Revolte und der feministische Mai im Jahr 2018, als Studierende ein Ende der sexuellen Belästigung von Frauen und der Vertuschung dieser in den Bildungseinrichtungen forderten (siehe LN 528).

Der März ist in Chile immer ein wichtiger Monat für die Politik und die sozialen Bewegungen, weil nach der Sommerpause Arbeits- und Schulalltag wieder anlaufen. In diesem Jahr begannen gleichzeitig die letzten Tage von Präsident Sebastián Piñera im Amt. Er gilt als der schlechteste Präsident Chiles seit der Rückkehr zur Demokratie.

Die systematischen Menschenrechtsverletzungen, vor allem die Gewalt gegen Studierende, Professor*innen und Arbeiter*innen während der Revolte (siehe LN 547), haben gezeigt, wie unfähig Piñera war, zu regieren. Sie haben außerdem klar gemacht, dass er ökonomische Interessen über das Leben, die Gesundheit, Arbeit, Bildung und Würde stellt. Genau deshalb lautet das Motto, das wir Feministinnen für diesen 8. März gewählt haben: Vamos por la vida que nos deben („Setzen wir uns für das Leben ein, das sie uns schulden“). In diesem Rahmen haben wir unseren Nicht-Präsidenten Piñera am 7. März mit der Aufführung der Performance „Ein Vergewaltiger auf deinem Weg“ des chilenischen Kollektivs LasTesis vor dem Präsidentenpalast La Moneda verabschiedet.

Am Nachmittag des 8. März stehe ich auf der Alameda, der zentralen Verkehrsader von Santiago de Chile. Die Demonstration soll um 17.30 Uhr losgehen und vier Kilometer von der Plaza Dignidad bis zur Straße Echaurren ziehen. Schon um 16 Uhr sind in dieser Gegend der Stadt Hunderte Frauen verschiedener Generationen auf den Straßen. Zuvor haben einige von ihnen vor Frauengefängnissen demonstriert, darunter auch Fabiola von der Frauenkooperative Manos Libres. Sie erzählt: „Am 6. März haben wir mit unterschiedlichsten feministischen Organisationen zum dritten Mal zu einer Kundgebung vor dem Frauengefängnis von San Joaquín aufgerufen. Es ging uns auch um eine dringende basisfeministische Positionierung gegen den Kapitalismus, die Gewalt des Staates und die politische Verfolgung aller, die kämpfen. Denn das Gefängnissystem ist ein patriarchales System und der Kampf hört erst dann auf, wenn wir alle frei sind“. Andere Frauen, die sich für das Recht auf ein Wohnen in Würde einsetzen, haben Straßen blockiert. Feministische Gruppen verteilen Zeitungen und Infomaterial über den 8. März und geschlechtsspezifische Gewalt. Unterschiedlichste Frauen demonstrieren an diesem Tag gemeinsam für ein Ende der sexualisierten patriarchalen Gewalt.

„Wir sind als Frauen und Arbeiterinnen zu dieser 8. März-Demo gekommen“, erzählt Verónica González. Sie ist Teil der Versammlung selbstorganisierter Arbeiterinnen des chilenischen Statistikinstituts INE. „Wir alle erleben die Ungerechtigkeiten, die es in unserem Land, in unserer Gesellschaft gibt. Dazu gehören zum Beispiel die ungleich verteilte Care-Arbeit und die daraus folgende doppelte Arbeitsbelastung für Frauen. Wir als Angestellte des Statistikinstituts wissen, welche Bedeutung eine geschlechtsspezifische Perspektive auf unsere Arbeit hat: Wir selbst erstellen Statistiken über Prekarisierung und die Feminisierung bestimmter Arten von Arbeit.“

Die wichtigsten Forderungen, die von den Universitätsbesetzungen im feministischen Mai 2018 und von der Revolte 2019 ausgingen, werden auch an diesem 8. März auf die Straßen getragen. Sie lauten: „Abtreibung ja, Abtreibung nein, das entscheide ich“, „Wir brauchen dringend eine feministische und queere Erziehung“, „Nein heißt Nein (No es No)! Welchen Teil hast du nicht verstanden, das N oder das O?“ und „Piñera soll sterben, nicht meine Freundin“.

Feministischer Druck auf die Institutionen – von innen und außen

Gleichzeitig musste die feministische Bewegung im vergangenen Jahr bereits gewonnene Rechte verteidigen. José Antonio Kast, ein patriarchaler, frauenhassender und machistischer Politiker, hat versucht, uns diese Rechte im Laufe des Wahlkampfes um die Präsidentschaft abzusprechen. Zum Beispiel wollte er das Ministerium für Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter abschaffen. Um zu verhindern, dass Kast Präsident wird, setzten wir uns zusammen mit anderen sozialen Bewegungen für den Kandidaten Gabriel Boric ein, der nun am 11. März das Präsidentenamt angetreten hat. Mit ihm ist Antonia Orellana als Frauenministerin in die Regierung eingezogen. Sie ist aktive Feministin und war lange im chilenischen Netzwerk gegen Gewalt gegen Frauen (siehe LN 549) aktiv.

Der feministische Wandel entrinnt uns, wenn er nicht in der neuen Verfassung verankert wird

Doch als feministische Bewegung heißt es, wachsam zu bleiben. „Zum 8. März gab es eine breite Mobilisierung. Das freut uns, denn es ist eine Art, zu zeigen, dass unsere Erfahrungen ernst genommen werden. So erreichen wir auch die neue Regierung, die sich selbst feministisch nennt“, meint auch Verónica González. Trotz allem: Auf der Straße, in den Haushalten, in Schulen und auf der Arbeit erfahren Frauen weiterhin Gewalt. Sie werden objektifiziert, für häusliche Arbeiten nicht bezahlt, man überlässt ihnen allein die Verantwortung für die Kinder und die Alten, während man weiterhin willkürlich über die Freiheit ihrer Körper entscheidet. Alle unsere zukünftigen institutionellen Erfolge sind also nur Schritte eines tiefgründigen feministischen Wandels. Und der droht uns durch die Finger zu entrinnen, wenn er nicht in der neuen Verfassung verankert wird.

Die Demonstration zum 8. März kommt in der Straße Echaurren zu ihrem Höhepunkt. Frauen und Queers gestalten zusammen mit vielen Künstler*innen die Abschlusskundgebung mit Reden, Performances und Musik. Camila Astorga von der feministischen Gruppe La Rebelión del Cuerpo ist zufrieden: „Seit der riesigen Demo im Jahr 2020, also noch vor Beginn der Pandemie, haben wir es nicht mehr geschafft, so viele Menschen, so viele Frauen zum 8. März auf die Straße zu bringen. Das war sehr gut, wunderschön und kraftvoll.“ Sie bemängelt nur, dass nach der Demo Frauen angegangen wurden: „Für die nächsten Demos sollten wir daher mit anderen Kollektiven sprechen und eine Art Sicherheitsgruppe organisieren, um uns zu schützen und auf Aggressionen reagieren zu können“, so die Aktivistin.

Die Zeit vergeht, der 8. März bleibt zurück, aber der feministische Kampf geht weiter und wir schreiben unsere Geschichte fort. Schon eine Woche später, am 15. März, entscheidet der chilenische Verfassungskonvent, freie, legale und kostenlose Schwangerschaftsabbrüche als grundlegendes Recht in der Verfassung zu verankern. Chile könnte damit das erste Land weltweit werden, das dieses Recht explizit in der Verfassung festhält. Die Chilen*innen müssen den Verfassungstext noch im Plebiszit annehmen. Aber wir haben Vertrauen. Vertrauen in uns, in die Veränderungen und darin, uns erneut auf den Straßen zu versammeln, wie wir es die letzten Jahre jeden 8. März getan haben und weiterhin tun werden – für das Leben, das sie uns schulden.