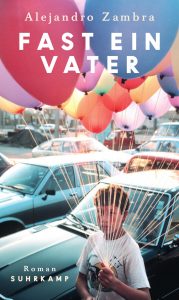

Foto: © Suhrkamp Verlag

Ein kleiner Junge steht auf einem Parkplatz mit einem großen Bündel Luftballons in seiner Hand. Hinter ihm spiegeln sich Strahlen der untergehenden Sonne in den Fenstern der Autos. Schön nostalgisch, wären da nicht die Augen des Jungen. Fast ein Vater heißt der Roman des Chilenen Alejandro Zambra, von dessen Cover uns dieser Junge etwas verloren anschaut. Aber wo ist sein Vater?

Zu Beginn des Romans geht es um den Dichter und Dozenten Gonzalo, der seine Jugendliebe Carla wiedertrifft. Sie hat bereits ein Kind und bald formen die drei eine kleine Familie. Obwohl sich seine Beziehung zu ihrem Sohn Vicente vertieft, hadert Gonzalo immer wieder mit seiner (Stief-)Vaterrolle. Und auch in der eigenen Familie kann er sich nicht auf Vorbilder stützen: in einer – sehr unterhaltsam geschriebenen – Szene, besucht Gonzalo auf ausdrücklichen Wunsch seiner Mutter den Geburtstag seines Großvaters, den dessen zahlreiche Töchter und Söhne organisierten. Bei keiner seiner vielen Frauen ist der alte Patriarch lange geblieben. Gonzalo begegnet dem selbstherrlichen Großvater voller Verachtung. Doch wird es ihm selbst gelingen, ein besserer Vater für seinen Stiefsohn Vicente zu sein?

Im dritten Teil des Buches ist der nun erwachsene Vicente die Hauptperson. Gerade mit der Schule fertig geworden, will er Dichter werden, obwohl ihn sein biologischer Vater immer wieder dazu drängt, zur Uni zu gehen. Doch dann verliebt sich Vicente in die schöne US-amerikanische Journalistin Pru. Sie ist durch einen Zufall in der falschen Stadt gelandet und ebenso zufällig findet sie zu ihrem neuen Reportage-Thema: Die chilenische Dichterwelt. Dafür trifft sie sich, feiert und trinkt mit vielversprechenden jungen Poet*innen sowie etablierten Dichter*innen des Landes. Seine Perspektive von außen erlaubt es dem Autor, ein paar Witzeleien über die Szene einzufügen: Zum Beispiel beobachtet Pru, dass die von ihr Befragten Mundgeruch hätten und alle, auch die Frauen, versuchten, mit ihr zu flirten. Auch unter den Freigeistern finden sich verkrustete Männlichkeitsbilder. Der spanischsprachige Titel des Buches Poeta chileno ruft dabei noch mehr die Assoziationen zu Chiles vergangenen Dichtergrößen wie Pablo Neruda hervor, der nicht eben als guter Vater bekannt war.

Zambra begegnet dem chilenischen Dichter*innendasein mit viel Witz, wirft jedoch besonders in Bezug auf Vaterschaft einen gesellschaftskritischen Blick darüber hinaus: Warum geben viele Väter nach einer Trennung den Kontakt zu ihren Kindern auf? Warum kämpfen sie nicht energischer, dieses besondere Band nicht zu verlieren? Und was bedeutet eigentlich eine stille Geburt für einen Vater? Fragen wie diese umkreist der Autor elegant mit seinen vielschichtigen Figuren, ohne dabei in zu einfache Erklärungen abzurutschen. Zambra, der bisher vor allem für schmale Romane bekannt war, ist auch mit diesem, mit mehr als 400 Seiten, ein mitreißendes und dazu sehr aktuelles Werk gelungen.