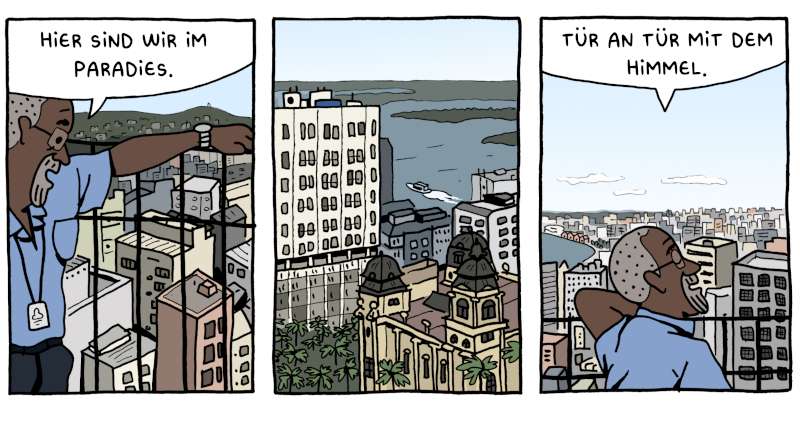

© Felipe Larozza / Salvatore Filmes

Zauberhaft sieht sie aus, die Region um den Nationalpark Lençois Maranhenses ganz im Nordosten Brasiliens. Riesige weiße Sanddünen erstrecken sich kilometerweit die Küste entlang bis weit ins Landesinnere, unterbrochen von blauen Lagunen, die zum Baden einladen. Die Lençois sind eines der größten Naturwunder Brasiliens und damit auch eine der bekanntesten Tourismusattraktionen des Landes. Ihre Bewohner*innen stellt die geschützte Landschaft aber auch vor Herausforderungen.

Dies ist das Setting von Marcelo Bottas Debütfilm Betânia, der auf der Berlinale 2024 Weltpremiere feierte. Der Film folgt der titelgebenden Großmutter Betânia (Diana Mattos) und ihrer Familie, die in einfachen Verhältnissen am Rande der Dünen lebt. Betânia war ihr Leben lang Hebamme und hat laut eigener Aussage im Laufe ihres Lebens so gut wie jedes Kind der Region zur Welt gebracht. Die männlichen Freunde und Familienmitglieder verdingen sich vor allem als Tourist*innenführer, während die weiteren im Film vorkommenden Frauen meist älteren Semesters sind und Hausarbeit verrichten. Ausnahme: Betânias Enkelin Vitória (Nádia de Cássia), die auf Reggae steht, für den der brasilianische Bundesstaat Maranhão landesweit berühmt ist, und DJ werden möchte. Dies wiederum bringt ihre erzchristliche Mutter Irineusa (Michelle Cabral) an den Rand des Nervenzusammenbruchs.

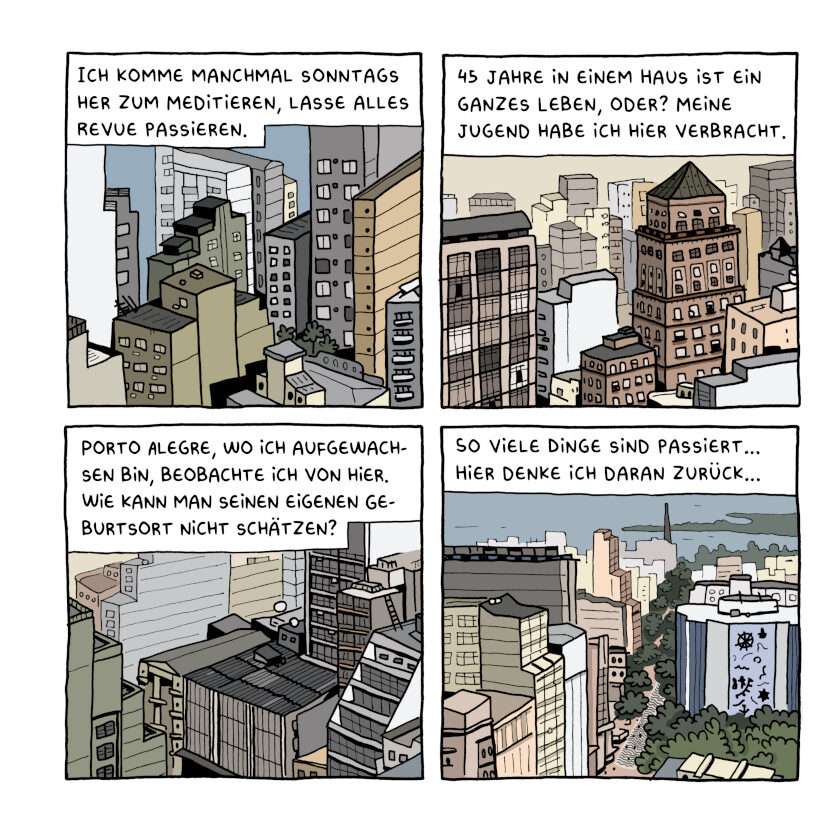

Eine Kritik über Betânia zu schreiben, ist nicht einfach, weil der Film die wahrscheinlich größte Bild-Text-Schere des Festivaljahrgangs aufweist. Die fantastische Dünen- und Mangrovenlandschaft der Lençois Maranhenses fängt der geübte Dokumentarfilmer Botta in faszinierenden, fast überrealistisch schönen Bildern ein. Vor allem die Drohnenaufnahmen von den sich wellenden, weißen Sandbergen unter blauem Himmel sind spektakulär. Leider belässt es Botta aber nicht bei diesen zauberhaften Eindrücken, sondern möchte dazu noch eine Geschichte erzählen, was ihm gnadenlos misslingt. Banale Dialoge, altbackene Figurenzeichnung und unnütze Nebenhandlungen, die noch dazu meist – pardon – im Sande verlaufen, machen den flunderflachen Plot zu einer schmerzhaften Aneinanderreihung kitschiger Plattitüden. Dazu werden die Szenen derartig oft von Musik-Performances unterbrochen (es sind insgesamt über 60 Einspielungen!), dass sich selbst die größten Liebhaber*innen brasilianischer Folklore irgendwann fragen dürften, was hier eigentlich Mittel und was Zweck sein soll. Der dramatische Höhepunkt des Films nähert sich, als Tonhão (Caçula Rodrigues), Betânias Schwiegersohn und Dorftrottel in Personalunion, ein entnervend überzeichnetes französisches Tourist*innenpärchen in die Wüste führt und dort dann prompt nicht mehr herausfindet. Doch da ist schon so viel honigsüß-konfliktfreies Wasser die Dünen heruntergeflossen, dass sich wirklich niemand mehr vorstellen mag, hier könne noch irgendetwas Böses passieren.

Die seichte Handlung von Betânia, die sich irgendwo zwischen Homevideo und drittklassiger Telenovela einpendelt, stört den visuellen Genuss mit der Zeit dann doch erheblich. Zumal der Film auch noch viel zu lange zwei Stunden läuft. Dabei wäre es auch anders gegangen. Denn die Figur der Großmutter Betânia basiert auf der wahren und erzählenswerten Lebensgeschichte von Maria do Celso, die ihr Leben lang dafür kämpfte, den malerischen Dörfern am Nationalpark Wasser- und Stromanschluss zu ermöglichen. Genau wie die Umweltprobleme, die die Versandung der Mangrovenlandschaft mit sich bringt, geht das aber leider in zu viel rührseligem Gemenschel unter. Vielleicht hätte Marcelo Botta einfach nur einen weiteren Dokumentarfilm drehen sollen. Den Zuschauer*innen von Betânia sei jedenfalls empfohlen, die wunderschönen Bilder in vollen Zügen zu genießen und ansonsten das Hirn auf Durchzug zu stellen.

LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas

© José Medeiros

© José Medeiros © José Medeiros

© José Medeiros