Folge #10: Kolumbien, Chile und Europa: Mit grünem Wasserstoff gegen Klimawandel?

Grüner Wasserstoff soll der Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel sein. Die Europäische Union und Deutschland investieren derzeit weltweit Millionen von Euro in die Entwicklung von diesem Energieträger, auch innerhalb Lateinamerikas.

Kolumbien und Chile arbeiten bereits an konkreten Projekten, um bald massiv produzieren zu können. Damit sollen einerseits die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika gestärkt und andererseits mit grüner Energie ein Beitrag zu Klimaneutralität geleistet werden.

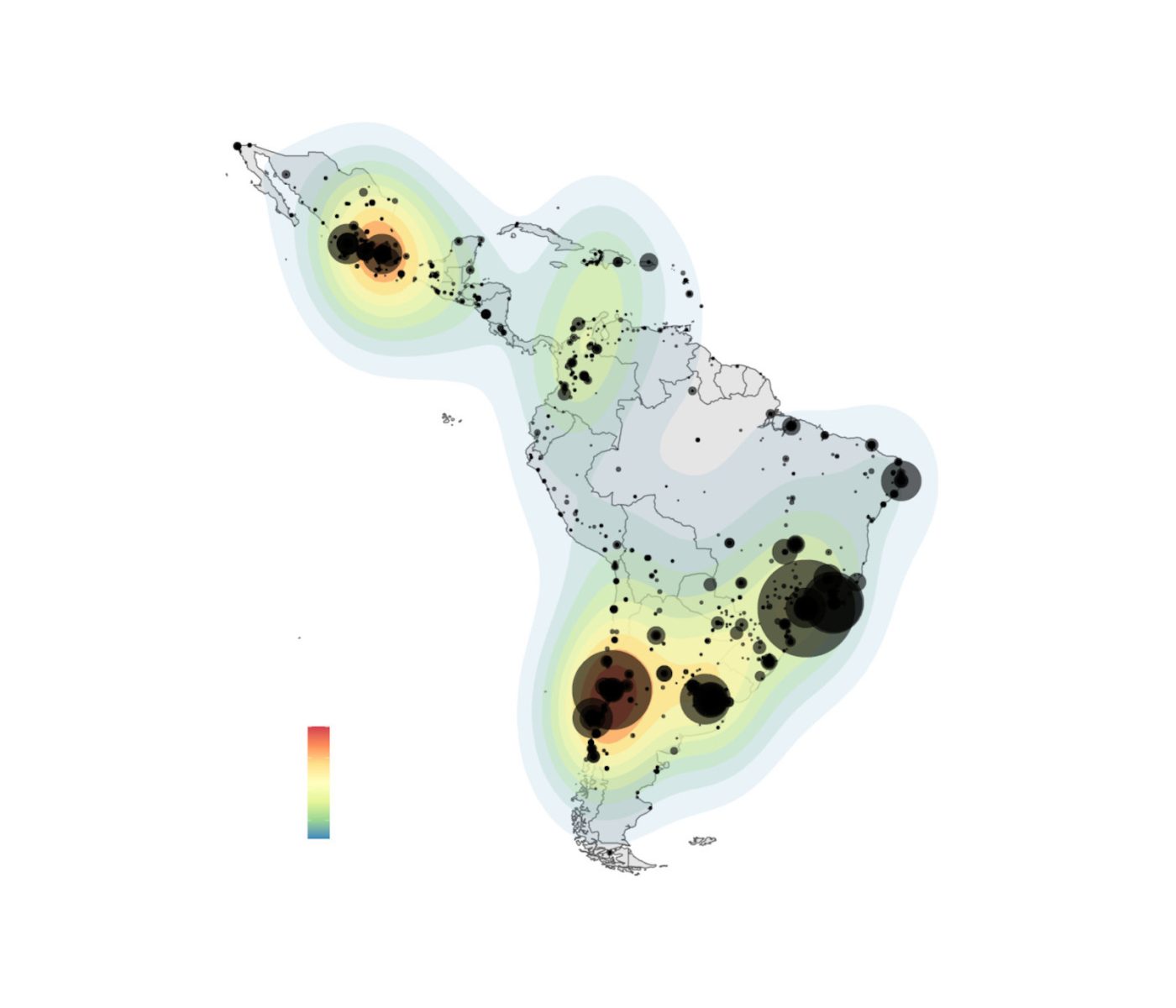

Doch bedeutet “grün” auch gleichzeitig “gerecht”? Und wie “grün” sind die Projekte wirklich? Darüber sprechen wir mit zwei Expertinnen: Sophia Boddenberg ist freie Journalistin, lebt seit 2014 in Chile, arbeitet zu Umweltthemen, Rohstoffabbau und Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Globalen Norden und Globalen Süden. Kristina Dietz ist Professorin der Uni Kassel für Internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Lateinamerika, Teil einer Forschungsgruppe zu Landkonflikten in Lateinamerika und Subsahara-Afrika.

Powered by RedCircle

Folge #9: Kohleabbau in Kolumbien: Welche Verantwortung trägt Deutschland?

Powered by RedCircle

#9: En español: Explotación de carbón en Colombia: Qué responsabilidad tiene Alemania?

Powered by RedCircle

Folge #8: Gefängnisse in Ecuador: Gewalt wird zum Alltag

Powered by RedCircle

Folge #7: Honduras – Zwischen Hoffnung und Korruption

Powered by RedCircle

Folge #6: Der negierte Krieg in Kolumbien – Die Geschichte von Stella Castañeda

Powered by RedCircle

Folge #5

Powered by RedCircle

Folge #4

Powered by RedCircle

Folge #3

Powered by RedCircle

Folge #2

Powered by RedCircle

Folge #1

Powered by RedCircle