„Wir haben mit euch kommuniziert, ich weiß nicht, ob ihr auch mit uns kommuniziert habt“, lässt Javier Villa, einer der Kuratoren des Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) bei einer Pressekonferenz im Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main verlauten und sorgt damit für Gelächter bei den anwesenden Journalist*innen. Damit trifft Villa den Kern eines sich nur langsam lösenden Problems. Künstlerischer und kultureller Austausch zwischen Lateinamerika, Europa und den USA bestand zwar immer, jedoch war dieser meist sehr einseitig.

Genau das sucht nun eine Ausstellung in Frankfurt zu ändern und nimmt sich damit Großes vor. Nicht weniger als die internationale Kunstgeschichtsschreibung soll revolutioniert werden. Mit „A Tale of Two Worlds. Experimentelle Kunst Lateinamerikas der 1940er- bis 80er-Jahre im Dialog mit der Sammlung des MMK“ wird der klassische kunsthistorische Fokus verschoben. Zwei Welten, aber nur eine Geschichte? Der sperrige Untertitel soll ein wenig Klarheit schaffen. Lateinamerikanische und europäische sowie US-amerikanische Kunst werden zusammengebracht und erzählen nun gemeinsam die Geschichte der westlichen Kunst von Deutschland bis Chile.

Francis Bacon, Nude (1960)(Foto: © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved / VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto/photo: Axel Schneider)

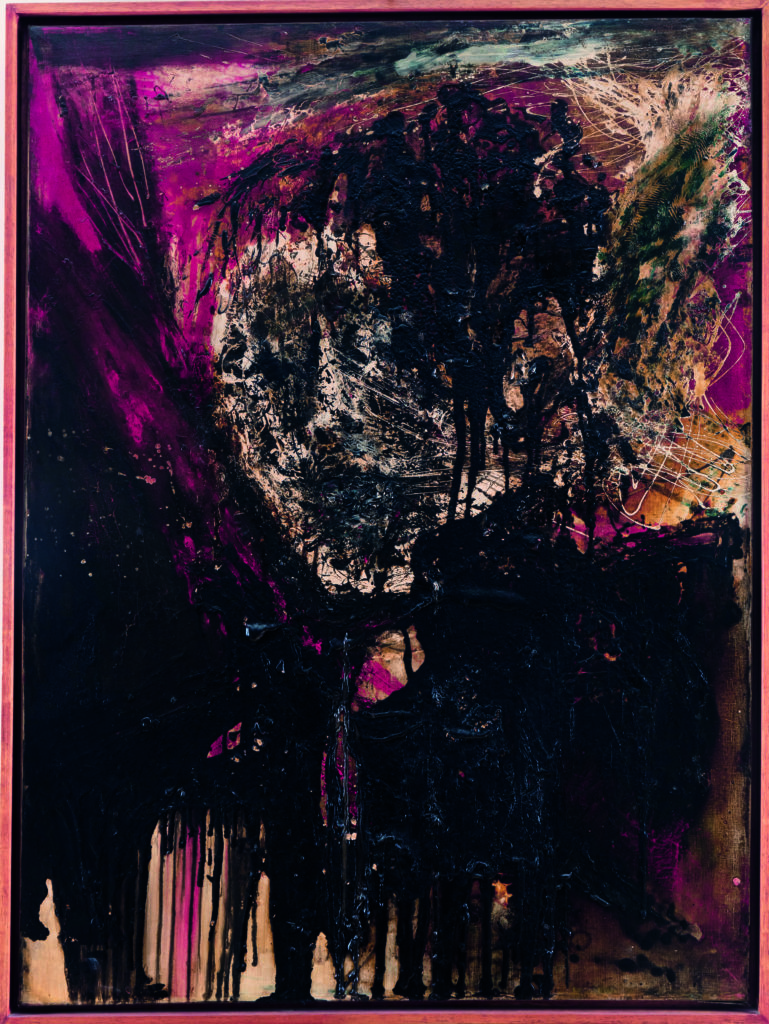

Luis Felipe Noé, Imagen agónica de Dorrego (1961) Foto: © Private Collection, Gustavo Sosa Pinilla)

Aber, wie wird aus der bis dato einseitigen Kommunikation in dieser Ausstellung ein Austausch? Indem die Kunst in den Vordergrund tritt und Werke verschiedener Länder und Jahrzehnte miteinander kommunizieren dürfen. Das kann beispielsweise so aussehen, dass sich in einer der Schrägen des Museums Francis Bacons Nude (1960) und Luis Felipe Noés Imagen agónica de Dorrego (Bild vom Tode Dorregos) (1961) förmlich anschauen. Zunächst scheinen die Malereien nicht sehr ähnlich, doch beide zeigen deformierte Körper. Die direkte Gegenüberstellung lässt einen unweigerlich nach weiteren Gemeinsamkeiten suchen und bietet auf diesem Wege erste Indizien für einen Dialog.

Die Ausstellung basiert auf einer neuartigen Form der Kooperation zweier Museen. Zwei lateinamerikanische Kurator*innen, Victoria Noorthoorn und Javier Villa des MAMBA, wurden eingeladen, um gemeinsam mit dem Frankfurter Klaus Görner eine Ausstellung zu realisieren, die bis Februar in Frankfurt und ab Juni 2018 in Buenos Aires zu sehen sein wird. Es ist das erste Mal, dass ein deutsches Museum Außenstehende auf diese Weise mitwirken lässt. Das ist besonders außergewöhnlich in Anbetracht von Renommee und Umfang der Sammlung des MMK. Mit etwa 5.000 Werken gilt sie als eine der bedeutsamsten in Deutschland.

Wandmalerei Der kolumbianische Künstler Antonio Caro bei der Arbeit (Foto: Hannah Katalin Grimmer)

Der Impuls für die Zusammenarbeit kam von außen, die Kulturstiftung des Bundes forderte mit dem Programm Museum Global deutschlandweit Museen dazu auf, ihre Sammlungen neu zu präsentieren. Jedes beteiligte Museum erhielt 800.000 Euro, das MMK ist das erste Museum, das dies in die Tat umsetzt. Folgen werden noch die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, die Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin und das Lenbachhaus München.

Dieses Vorhaben ist im musealen Kontext tatsächlich nach wie vor außergewöhnlich. Die Revision des Kanons im extravaganten Bau des Architekten Hans Hollein, erstreckt sich über drei Stockwerke und beinhaltet über 500 Werke. Das Gebäude ist eine Herausforderung für Ausstellungsmacher*innen, überall befinden sich Schrägen und spitzzulaufende Ecken, kein Raum gleicht dem anderen.

Künstler*innen der Moderne und Avantgarde lenken die Erzählung diese Ausstellung. Görner, Noorthoorn und Villa beweisen Feingefühl, indem es ihnen gelingt zu verdeutlichen, dass solche Begriffe des kunsthistorischen Diskurses weder geografisch, noch temporär bestimmbar sind. Während die Sammlung des MMK auf die 1960er und 1970er fokussiert ist, beginnt die Erzählung zu Lateinamerika bereits 1944, mit der ersten Ausstellung zu Konkreter Kunst in Argentinien, und endet mit den 1980er.

Den Auftakt der Schau bildet, mit gleich mehreren Arbeiten, Lucio Fontana. Dieser darf am besten auch als Sinnbild für den gesamten Austausch aufgefasst werden: als Sohn italienischer Eltern in Argentinien geboren (1899-1968), lebte er auf beiden Kontinenten, beeinflusste diese gleichermaßen und verkörpert somit den gewünschten Dialog. Mit seinen Schnittbildern brachte er nicht nur die ehrwürdige Behandlung der Leinwand ins Wanken, er gab auch entscheidende Impulse für das Überwinden der bis dato getrennt betrachteten Kunstgattungen von Malerei und Plastik. Diese Grenzüberschreitung sollte die Kunst des turbulenten Jahrhunderts prägen wie kaum etwas anderes. Ein Einfluss, der beispielsweise in der Minimal Art der 1960er Jahre sichtbar wurde, eine Kunstrichtung, die zentraler Bestandteil der renommierten Sammlung des MMK ist. So finden sich Vertreter*innen dieser Epoche zum überaus fruchtbarem Dialog an mehreren Stellen dieser Ausstellung. Zu sehen sind beispielsweise Fred Sandbecks Untitled (1968) und Charlotte Posenenskes Vierkantrohre, Serie D (1967). Ähnlich minimalistisch muten Arbeiten aus Brasilien, wie von Hélio Oiticica (1937-1980) oder Lygia Clark (1920-1988) an und tatsächlich sind die südamerikanischen Werke in diesen Momenten der Ausstellung eindrücklicher präsentiert. Materialität und Industrialität sind zentrale Komponenten der Minimal Art, aber eben nicht nur, wie Besuchende in einem Raum im zweiten Stock namens „Alchemie und Kolonialisierung“ erfahren dürfen. Gold spielt dort eine zweideutige Rolle, es ist nicht nur Material, sondern auch Symbol von präkolumbischer Erinnerung, vor allem aber von Ausbeutung. Arbeiten von Mathias Goeritz (1915-1990) oder Mira Schlendel (1919-1988), in Europa geborene, lateinamerikanische Künstler*innen, geben also korrekterweise den Ton an, ihre Ästhetik ist ausschlaggebend dafür, dass ein wichtiges Sammlungswerk des MMK, Walter de Marias High Energy Bar (1966), auch einen Platz findet. In dieser Ausstellung gelingt also, was in Deutschland bisher selten ist: es ist die lateinamerikanische Perspektive, die das Ausstellungsnarrativ bestimmt.

Ausstellungsansicht (Foto: Axel Schneider)

Parallelen in formaler und ästhetischer Perspektive tauchen in vielen weiteren Ecken der Ausstellung auf. Sieht man Antonio Caros Colombia-Coca Cola (1977) neben Jasper Johns Targets (1966) hängen, ist ihre Ähnlichkeit auf einmal eklatant. So hört Pop Art auf, eine vorrangig US-amerikanisch geprägte Strömung zu sein. Ähnliches funktioniert mit der Konzeptkunst, die, beispielsweise vertreten durch Ulises Carrión (1941-1989) oder Alberto Greco (1931-1965), zu einem globalen Phänomen wird.

Abgesehen von diesen vorrangig die äußere Form betreffenden Charakteristika, gliedert sich die Ausstellung noch viel deutlicher anhand gesellschaftspolitischer Fragestellungen. Die Militärdiktaturen in Lateinamerika, der Zweite Weltkrieg, Gewalt und Repression, (Post-)kolonialismus, Massenkonsum, indigene Traditionen, Umweltverschmutzung – kein Thema ist zu groß, zu schwierig, zu anstrengend. Es ist eine der bemerkenswerten Leistungen, dass die Kunst auf diese Weise nie als isolierte Sphäre erscheint, sie ist immer Spiegel ihrer Zeit. Lateinamerikakundige Besucher*innen werden dem Narrativ der sehr gut durchdachten Präsentation folgen können, für alle anderen wird mehr Vermittlung als gewöhnlich notwendig sein.

Nach dem Besuch dieser Ausstellung kann man sich der Gewissheit erfreuen, dass Austausch immer stattfand. Illustrativ dafür sind Fotografien, die Nicolás García Uriburus (1937-2016) Interventionen in Venedig, Paris, Buenos Aires, Kassel und New York dokumentieren. Hierbei färbte der argentinische Künstler mithilfe von Fluorescein Flüsse grün ein, um auf Umweltverschmutzungen aufmerksam zu machen. Schaut man an dieser Stelle der Ausstellung zurück, erblickt man ein Werk eines deutschen Umweltaktivisten par excellence: Joseph Beuys monumentale Installation Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch (1958-1985).

Es ist ein sehr ehrgeiziges Ziel, eine solche Sammlung retrospektiv in einen globalen Kontext zu setzen. Die Umsetzung ist nicht immer optimal, an einigen Stellen wünscht man sich, dass die Ursachen für die lange existierende Einseitigkeit deutlicher hervortreten. Ein selbstreflexiver Umgang mit historischen Verantwortlichkeiten wäre dabei nur einer der erstrebenswerten Nebeneffekte. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Ausstellung dazu beiträgt, die Kunstgeschichte grundlegend umzugestalten. In jedem Fall ist es allerhöchste Zeit, dass mehr Museen ihrem Beispiel folgen und den Weg bereiten für eine ausgeglichenere Stimmverteilung aller Beteiligten in diesem Dialog. Im MMK wird schließlich keine neue Geschichte erzählt, sondern lediglich eine, die wir hier noch zu selten zu hören bekommen.

Die Ausstellung „A Tale of Two Worlds. Experimentelle Kunst Lateinamerikas der 1940er- bis 80er-Jahre im Dialog mit der Sammlung des MMK“ ist bis zum 15. April 2018 zu sehen. // Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main // Domstraße 10, 60311 Frankfurt am Main // www.mmk-frankfurt.de