Lies das gesamte Interview in unserer aktuellen Ausgabe!

Überraschender Schritt nach vorn

Lies den gesamten Text in unserer aktuellen Ausgabe!

Gretchenfrage Goldmine

Verena, Du bist gerade erst von der Delegationsreise zum Xingu-Fluss zurückgekehrt. Was hattest Du für einen Eindruck von der Situation in dem Gebiet der geplanten Goldmine?

Die Lage in der Region ist sehr angespannt. Belo Sun will in der Volta Grande do Xingu (Große Schleife des Xingu, Anm. d. Red.) die größte brasilianische Goldmine unter freiem Himmel bauen. Das ist ein 100 Kilometer langer Abschnitt des Flusses Xingu, in dem die brasilianische Regierung bereits das Wasserkraftwerk Belo Monte gebaut hat – mit enormen Auswirkungen auf die traditionellen und indigenen Gemeinden sowie auf die Umwelt. Die indigene Gemeinde São Francisco, die noch nicht juristisch anerkannt ist, soll ihr Land verlieren und die Menschen vertrieben werden. Außerdem will sich Belo Sun das Land von Kleinbauern aneignen, die in der Agrarreformsiedlung PA Ressaca (Projeto de Assentamento Ressaca, Anm. d. Red.) leben. Aus Protest hat eine Gruppe von landlosen Familien ein Camp innerhalb der Siedlung errichtet. Und nicht zuletzt behauptet das Unternehmen, es habe von einem Großgrundbesitzer das Land der Gemeinde Vila Ressaca „gekauft“. Dort leben rund 200 Familien, die aus ihren Häusern vertrieben werden sollen.

Übt Belo Sun Gewalt gegen die Menschen der Region aus, um sie zu vertreiben?

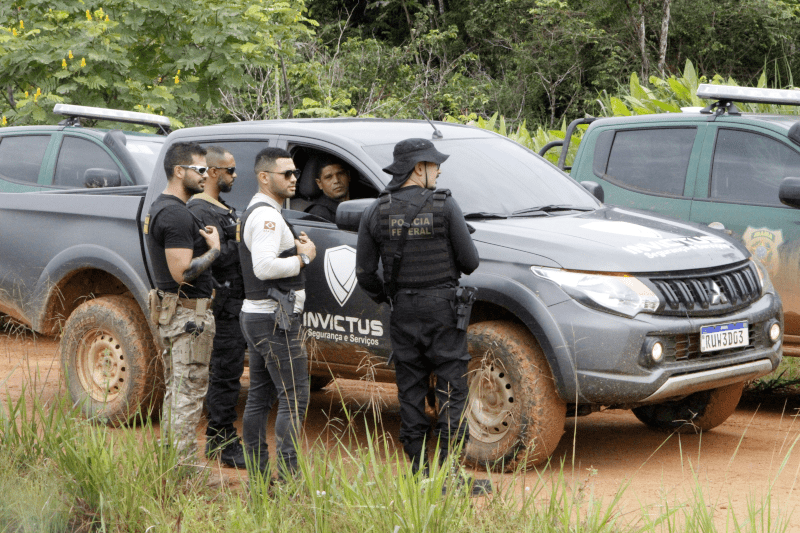

Charakteristisch für die Gemeinde Vila Ressaca ist, dass ein Großteil der Bewohner vom traditionellen Goldschürfen lebt, bei dem das Gold aus der Oberfläche des Bodens gewonnen wird, indem man die Erde mit sehr einfachen Werkzeugen siebt. Als Belo Sun in die Region kam, hat sie den traditionellen Goldschürfern verboten zu arbeiten, was sehr viel Armut und Unfrieden gestiftet hat. Belo Sun hat dann eine Sicherheitsfirma namens Invictus unter Vertrag genommen. Deren Mitarbeiter tragen Waffen, schüchtern die Bewohner von Vila Ressaca ein, dringen in das Camp der Landlosen ein, zerstören Baracken, halten Personen auf der Straße an und überwachen alles. Als wir Ende Mai mit der Nationalen Kommission zur Eindämmung der Gewalt auf dem Land in das Gebiet reisten, um die Aussagen der bedrohten Personen und die Anzeigen gegen Belo Sun wegen Menschenrechtsverletzungen aufzunehmen, hat ein Fahrzeug von Invictus sogar die Arbeit der Regierungsmitglieder überwacht. Bewaffnete haben auch das Camp der Landlosen angegriffen, auf die Familien geschossen und versucht, Feuer in den Baracken zu legen.

Ist das Projekt der Goldmine eine Folge der Politik der Regierung Bolsonaro?

Tatsächlich hat Belo Sun bereits 2013 von der Landesregierung von Pará die erste Umweltgenehmigung erhalten. Der damalige Gouverneur ist heute Mitglied derselben Partei wie Bolsonaro. Die Bundesanwaltschaft, die für den Schutz der indigenen und traditionellen Völker verantwortlich ist, hat diese Genehmigung juristisch angefochten. 2017 wurde sie Belo Sun gerichtlich entzogen, weil das Unternehmen keine einzige Studie zu den Auswirkungen der Mine auf die indigenen Gemeinden der Arara und Juruna in der Volta Grande do Xingu durchgeführt hat. Die Regierung Bolsonaro hat Teile der Agrarreformsiedlung PA Ressaca, deren soziale Funktion die Produktion von Nahrungsmitteln durch Kleinbauern ist, für das Schürfen von Gold hergegeben. Die Goldmine wurde als nationales Projekt von prioritärer Bedeutung betrachtet. Ende 2023, bereits unter der Regierung von Lula, hat die Justiz allerdings entschieden, dass die Umweltgenehmigung für die Mine nicht von der Landesregierung von Pará, sondern vom nationalen Umweltinstitut Ibama ausgestellt werden muss. Das war für die bedrohten Gemeinden eine sehr positive Entscheidung.

Wer hat denn heute das größte Interesse daran, dass dieses Projekt durchgesetzt wird?

Der Bürgermeister der Gemeinde, in der die Mine gebaut werden soll, und der Gouverneur des Bundesstaates Pará. Denn sie würden sehr viel Geld aus den Royalties (Gebühren für den Abbau, Anm. der Red.) für die Goldschürfung erhalten. Diese Gebühren werden nicht für Pflichtausgaben eingesetzt und sind auch nicht Teil des städtischen oder des Landeshaushalts. Das Geld könnte ohne genaue Kontrolle ausgeben werden. Allein der Bürgermeister würde umgerechnet rund drei Millionen Euro im Jahr von Belo Sun erhalten.

Wie schätzen die sozialen und ökologischen Bewegungen denn die Umweltschäden durch die Goldmine ein?

Belo Sun möchte die Goldmine in einer Region errichten, die bereits schwer durch das Wasserkraftwerk Belo Monte geschädigt ist. Bis zu 80 Prozent des Flusswassers leitet Belo Monte heute durch die Turbinen. In der Volta Grande do Xingu gibt es fast keine Fische mehr und aus Wassermangel vertrocknen die Pflanzen. Hier will Belo Sun zwei Gruben von 200 Metern Tiefe ausheben, Berge aus Abraum von mehr als 100 Metern Höhe errichten sowie ein großes Staubecken für die teils giftigen Rückstände der Goldgewinnung bauen. Auf 2.428 Hektar soll dafür der Wald abgeholzt werden. Der tägliche Wasserverbrauch der Mine wäre so hoch, dass er ausreichen würde, um eine Stadt mit 45.000 Bewohner*innen zu versorgen. Die Region würde an dieser Mine zugrunde gehen.

Wie groß sind die Chancen, dieses Megaprojekt noch zu stoppen?

In der Region wird der Widerstand der Bevölkerung, mit der wir als Bewegung Xingu Vivo zusammenarbeiten, immer stärker – das ist sehr wichtig. Durch den Regierungswechsel haben wir einen besseren Dialog mit den zuständigen staatlichen Institutionen und es gibt Signale, dass die Ibama keine Umweltgenehmigung für die Goldmine erteilen wird. Wir haben außerdem unsere internationalen Partner mobilisiert und Belo Sun bei verschiedenen internationalen Instanzen angeprangert. Deshalb haben wir Hoffnung, dass wir das Projekt noch verhindern können.

Präsident Lula hat im Wahlkampf betont, dass er seit seiner letzten Amtszeit hinzugelernt habe: über Ökologie, über die Rechte der indigenen Völker. Er hat die Versöhnung von Ökonomie, Ökologie und Sozialen versprochen. Hält er dieses Versprechen?

Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt ja nicht nur die Regierung, sondern auch das Parlament, in dem die extreme Rechte sehr stark ist. Der Kongress hat verschiedene Gesetze erlassen, die die Rechte der indigenen Völker verletzen. Hinzu kommen die Ministerien, die sich teilweise gegenseitig bekämpfen. Das Ministerium für Landwirtschaftliche Entwicklung oder das Umweltministerium zeigen eine gewisse Sensibilität für unsere Anliegen, andere Ministerien sind noch in der Hand der Rechten. Ich glaube aber nicht, dass sich die Einstellungen von Lula sehr geändert haben. Im Mittelpunkt seiner Politik steht immer die Frage der Regierbarkeit. Das bedeutet, dass die Regierung die Zufriedenheit der Agrarindustrie sicherstellen muss. Denn das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2023 vor allem durch das Wachstum der Agrarindustrie und des Bergbaus um drei Prozent.

Gibt es auch positive Entwicklungen?

Ja, das Ibama ist deutlich gestärkt worden. Zum Beispiel werden Eindringlinge in indigene Territorien jetzt vom Ibama aus diesen entfernt. In Bezug auf die Agrarreform gab es bisher keine großen Fortschritte. Bei der juristischen Anerkennung indigenen Landes gab es nur minimale Fortschritte. Die soziale Agenda auf dem Land hat für diese Regierung zwar offiziell Priorität, oft aber nur auf dem Papier. So sind die Einschätzungen der Bewegungen sehr ambivalent: Ist es eine bessere Politik als unter Bolsonaro? Ja. Ist es eine gute Politik gemessen an unseren Forderungen? Nein!

Das Recht zu trauern

Patricia Cuéllar verließ ihr Haus in San Salvador an einem Mittwochmorgen. Es war der 28. Juli 1982. Sie brachte ihre drei kleinen Kinder Maite, Javier und Gabriela in die Kita. Am Abend erhielt Patricias Vater Mauricio einen Anruf: Die Kinder warteten noch, niemand hatte sie abgeholt. Er wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, holte die Kinder ab und ließ sie bei seiner Schwester, Patricias Tante. Einige Stunden später stürmten staatliche Sicherheitskräfte sein Haus, durchsuchten sein Schlafzimmer und nahmen ihn und Julia Orbelina Pérez, eine Hausangestellte, gewaltsam mit. Julia Orbelina hatte nur eineinhalb Monate im Haus der Familie Cuéllar gearbeitet. Niemand hat Patricia, Mauricio oder Julia Orbelina je wieder gesehen.

Patricia, Patty, war meine Tante. Sie ist meine Tante. Sie wäre meine Tante gewesen, wenn der salvadorianische Staat nicht entschieden hätte, sie zu verschleppen, foltern, ermorden und dann ihr Schicksal zu verbergen.

Urteil nach 42 Jahren

Am 16. Mai 2024 verkündete der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (CIDH) sein Urteil im Fall Cuéllar Sandoval et al. gegen El Salvador. Der salvadorianische Staat wurde für das gewaltsame Verschwindenlassen von Patty, Mauricio und Julia Orbelina verantwortlich gemacht. Das Urteil kam 42 Jahre nach dem Verbrechen und fast 21 Jahre, nachdem unsere Familie Anzeige wegen gewaltsamen Verschwindenlassens erstattet hatte.

Patricia, Mauricio und Julia Orbelina waren drei von circa 8.000 Menschen, die in den brutalen Jahren des salvadorianischen Bürgerkriegs Opfer von Verschwindenlassen wurden. 1982 lief der Konflikt in El Salvador bereits zwei Jahre, das Friedensabkommen zwischen dem salvadorianischen Staat und der Guerilla kam erst zwölf Jahre später. In diesen zwölf Jahren kamen mindestens 75.000 Menschen ums Leben.

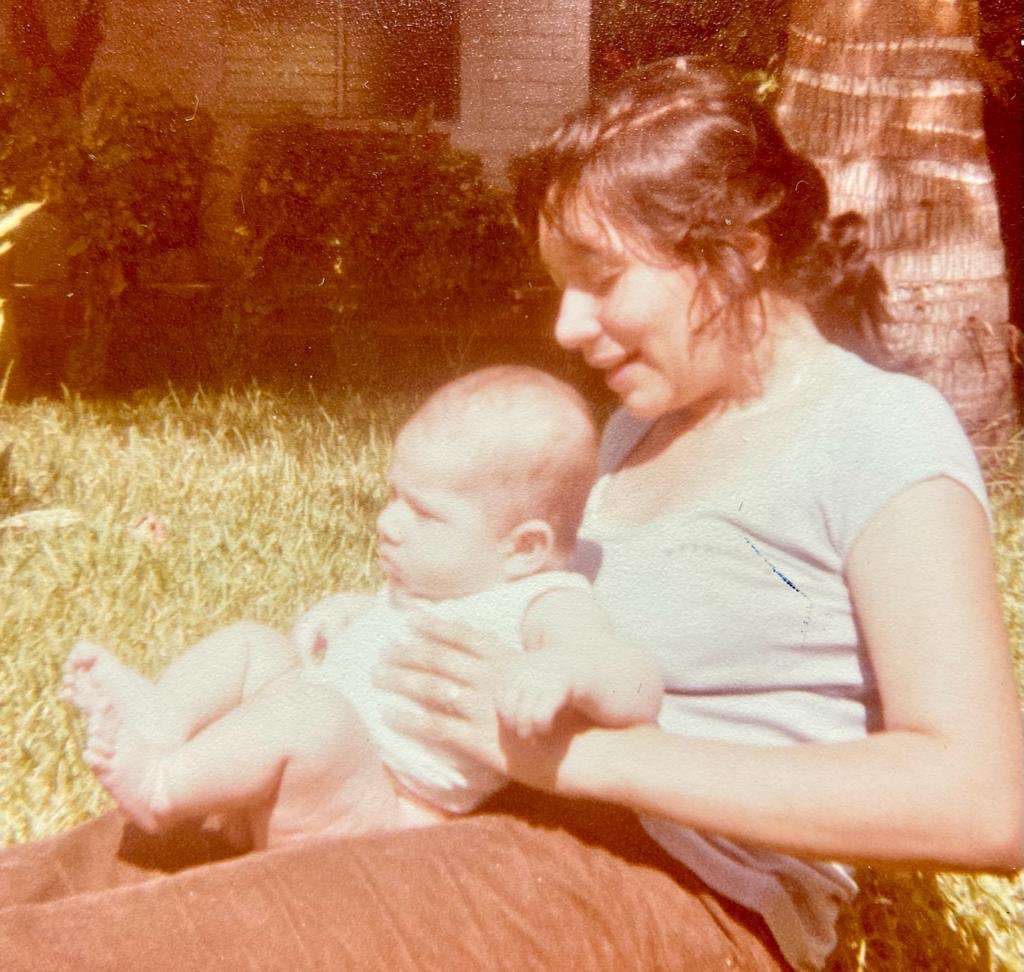

Als sie entführt wurde, war Patricia nur 24 Jahre alt, aber schon lange in christlichen Solidaritätsbewegungen aktiv. Durch ihren Aktivismus kam sie 1979 an eine Stelle im Büro des Socorro Jurídico del Arzobispado (Rechtshilfe des Erzbistums), einer an die katholische Kirche angedockten Menschenrechtsorganisation. Der Socorro wurde 1977 vom damaligen Erzbischof von San Salvador – heute Märtyrer und Heiliger – Óscar Arnulfo Romero gegründet, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und juristische Unterstützung für Opfer von Übergriffen staatlicher Sicherheitskräfte zu leisten.

Die Nähe zu sozialen Bewegungen reichte damals schon aus, um ins Fadenkreuz der Regierung zu geraten. Bereits im Jahr 1978 meldete Patty staatliche Verfolgung: Etwa 50 Polizisten in Zivilkleidung hatten ihr Haus durchsucht. Zwei Jahre später, im Juli 1980, drang die Militärpolizei in die Büros des Socorro ein. Einige Monate zuvor, am 24. März desselben Jahres, war Erzbischof Óscar Romero ermordet worden, weil er sich gegen die zunehmende Repression einsetzte. Bei der Razzia im Juli nahmen die Agenten die Ermittlungsakten zu Romeros Ermordung mit, um die staatliche Verwicklung darin zu vertuschen.

Patty beschloss daraufhin, den Socorro zu verlassen, um ihre Familie zu schützen. Doch die Drohungen hörten nicht auf. 1981 drangen Angehörige der Armee in ihr Haus ein und fragten nach der „Kommunistin“ Patricia Cuéllar. Noch am Tag vor ihrem Verschwinden verfolgten fremde Männer ihr Auto durch die Straßen von San Salvador. Diese Geschehnisse weisen ausreichend klar darauf hin, dass es staatliche Sicherheitskräfte waren, die Patty und später Mauricio und Julia Orbelina entführten, so beschloss es der Interamerikanische Gerichtshof am 16. Mai 2024. Es sei ebenfalls eindeutig, dass die Verfolgung politisch motiviert war. Daher betont das Urteil, dass der Staat Pattys Recht, Menschenrechte zu verteidigen, verletzt habe.

In den vier Jahrzehnten nach ihrem Verschwinden sah Francisco Álvarez, Paco, ehemaliger Partner von Patty, sich gezwungen, den Fall selbst zu untersuchen. Direkt nach den Entführungen ging er zum Socorro, zur Presse und zur Polizei, um herauszufinden, wo Patty, Mauricio und Julia Orbelina festgehalten wurden. Der Staat leugnete seine eigene Beteiligung seit jeher. Ab August 1982 wurde der Fall als „Entführung“ untersucht, 1983 jedoch aus angeblichem Mangel an Beweisen für abgeschlossen erklärt.

Beweissammlung auf eigene Faust

Paco hat damals nicht aufgegeben. Er sammelte Beweise und Namen von Verdächtigen. Zusammen mit weiteren Mitgliedern unserer und Julia Orbelinas Familien sowie dem Menschenrechtsinstitut der Zentralamerikanischen Universität José Simeón Cañas (IDHUCA) erstattete Paco 2003 bei der salvadorianischen Generalstaatsanwaltschaft Anzeige wegen gewaltsamen Verschwindenlassens. Die Untersuchung steckt nach zwei Jahrzehnten noch immer in der Vorphase der Ermittlungen. Mit dieser Nachlässigkeit verletzt der Staat das Recht unserer Familie sowie der Familie von Julia Orbelina darauf, die Wahrheit über das Schicksal unserer Angehörigen zu erfahren.

Im November 2023 erklärte Paco während einer Anhörung des Prozesses vor dem CIDH, Patty und er hätten sich damals getrennt, weil sie schon vorhersehen konnten, dass eine*r der beiden ermordet werden würde. „Manchmal frage ich mich, ob mein Tod einfacher gewesen wäre”, gab er zu. Für seine Kinder sei es unerträglich gewesen, „eine Leere zu haben; eine Mutter zu haben, die physisch nicht existiert.“

Die Ungewissheit bleibt

Familien wie meine werden wahrscheinlich für immer in Ungewissenheit leben müssen. Patty, Mauricio und Julia Orbelina sind nicht tot – doch auch nicht am Leben. Der salvadorianische Staat raubte uns das Recht zu trauern. Wir halten an der Hoffnung fest, die Wahrheit zu erfahren. Was uns dabei begleitet und tröstet, ist der Kampf für die Nicht-Wiederholung: Niemand sollte spurlos verschwinden, weil er*sie an Gerechtigkeit glaubt.

// Ausnahmezustand als neue Norm

Erst Anfang Mai hat Ecuadors Präsident Daniel Noboa als Antwort auf die herrschende Gewaltkrise im Land einen neuen Ausnahmezustand in mehreren Provinzen erklärt. Auch in Haiti, Argentinien, Honduras und Chile gelten unter Regierungen unterschiedlicher politischer Couleur derzeit Notstandsregelungen, zumindest in Landesteilen. Unrühmlicher Vorreiter dieser neuen Welle von Ausnahmezuständen in Lateinamerika ist der salvadorianische Präsident Nayib Bukele.

Es begann Ende März 2022 mit dem blutigsten Wochenende, das es in El Salvador je zu Friedenszeiten gegeben hat: In nur drei Tagen ermordeten Gangmitglieder mindestens 87 Menschen. Daraufhin ersuchte Präsident Bukele den von seiner Partei Nuevas Ideas kontrollierten Kongress um die Verhängung extremer Maßnahmen, die laut Verfassung lediglich für Fälle von Krieg, Katastrophen und schweren Störungen der öffentlichen Ordnung vorgesehen sind. Der Ausnahmezustand sollte eigentlich nur für dreißig Tage gelten, ist jetzt aber bereits seit über zwei Jahren in Kraft. Bukeles Massengefängnisse sind inzwischen weltweit bekannt. Seit 2022 haben die staatlichen Sicherheitskräfte nach offiziellen Angaben über 75.000 Menschen verhaftet. Mindestens 239 Menschen sind in den überfüllten Gefängnissen gestorben, viele davon ohne jemals vor Gericht gestellt worden zu sein und mit klaren Folterspuren am Körper.

Während ein großer Teil der Bevölkerung Bukele als starken Mann und autoritären Anführer feiert, vermarktet sein Kommunikationsteam den Rückgang der Kriminalität weltweit als „Modell Bukele“. In Ecuador bereits mit Erfolg – weitere Länder könnten nachziehen. Die Folgen einer „Bukele-Welle“ wären fatal, denn Ausnahmezustände sind für punktuelle Krisenüberwindung gedacht. Wenn jedoch ein nicht enden wollender Ausnahmezustand wie in El Salvador von einer autoritären Regierung zur Sicherung und Ausweitung ihrer Macht eingesetzt wird, sind die Folgen für die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte der Bürger*innen gravierend.

An dieser Entwicklung ist der Wirtschaftsimperialismus Deutschlands und anderer Länder des globalen Nordens mitverantwortlich: Er befördert die weltweite Durchsetzung kapitalistischer, neoliberaler Strukturen durch Freihandelsabkommen und die Stabilisierung des extraktivistischen Wirtschaftsmodells. Europäische, transnationale Unternehmen setzen ihre Marktmacht hier wie dort ein, um Druck auszuüben und auf Politik in ihrem Interesse hinzuwirken. So wird die in Lateinamerika ohnehin hohe Ungleichheit weiter verstärkt, die folgende Chancenlosigkeit führt zu mehr Kriminalität und entsprechenden Sicherheitsproblemen. Diese dienen dann als Rechtfertigung für den Ausnahmezustand, den autoritäre Regierungen wiederum als Vorwand nutzen, um weitere neoliberale und antidemokratische Reformen voranzutreiben – eine verhängnisvolle Abwärtsspirale.

Beim Thema Ausnahmezustand sollten auch hierzulande Alarmglocken klingeln: Auch in Deutschland wurde in den 1930er Jahren schon einmal durch einen permanenten Ausnahmezustand eine Demokratie abgeschafft. Heute werden Demokratien in ganz Europa immer fragiler, rechtspopulistische und faschistische Parteien vernetzen sich weltweit – darunter die AfD. Sie wollen demokratische Institutionen aushöhlen und autoritäre Regime errichten. Die Linke ist dem gegenüber gefragt, sich selbst stärker zu vernetzen und alternative Strategien gegen die Ursprünge der eskalierenden Gewalt anzubieten. Die wenigen Gemeinden El Salvadors, in denen Ganggewalt konsequent abgewehrt werden konnte, weisen einen besonders ausgeprägten sozialen Zusammenhalt auf. Neben dem grundlegenden Kampf gegen Ungleichheit muss also ein weiterer Fokus darauf liegen, soziale Strukturen zu stärken.

Eine Fabrik von Schuldigen

„Immer wenn ich das erzähle, muss ich weinen. Weil ich das wirklich erlebt habe”, sagt Julia Hernández Hernández. Die 48 Jahre alte Frau mit schulterlangen, mit einer Spange nach oben gesteckten Haaren in Leggins und einem geblümten Shirt wischt sich die Tränen weg und versucht sich an einem entschuldigenden Lächeln. Sie sitzt umgeben von circa zwanzig Personen. Sie alle sind Überlebende oder Angehörige von Betroffenen von Folter. Víctimas, Opfer, wie einige mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen. Die Selbstbezeichnung ist für viele zum Kampfbegriff geworden. Als víctimas sind sie auf ewig gezeichnet von der Ungerechtigkeit des Staates und repräsentieren zugleich Widerstandskraft. Denn hier sind sie: Trotz der Gewalt konnten sie nicht zum Schweigen gebracht werden.

Allein im Bundesstaat Chiapas begleitet und dokumentiert das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aktuell über fünfzig Fälle von willkürlicher Verhaftung und Folter. Regelmäßig organisiert das Zentrum Treffen für Überlebende und deren Familien zum Austausch und gegenseitiger Unterstützung. Aus den Treffen hat sich das lose Netzwerk der Vereinten Familien gegen die Folter und für die Verteidigung der Menschenrechte gegründet. Sie stützen einander nicht nur emotional, sondern auch ganz praktisch beim Gang auf das Amt oder zum Gericht: Termine, die für Personen, die einmal die ungehemmte Gewalt des Polizei- oder Justizaparrates erlebt haben, zu einem schweren Kraftaufwand werden.

Sie alle stehen an verschiedenen Punkten einer sich stets wiederholenden Geschichte. Meistens beginnt sie mit Sätzen wie „Wir sind einfache Leute“ und „Sie haben mich / meinen Mann / meinen Sohn / meinen Bruder einfach festgenommen. Ich wusste tagelang nicht warum und wo ich / er war.“ Darauf folgen in der Regel haarsträubende Berichte von Foltererfahrungen, oftmals im Keller oder Nebenraum einer Staatsanwaltschaft oder direkt im Gefängnis – wie sich später rekonstruieren lässt. Die Folter dauert je nach Laune der Polizist*innen und Widerstandskraft der Betroffenen von einigen Stunden bis zu zehn Tagen und endet mit der erzwungenen Unterschrift eines leeren Blattes. Manchmal ist es auch bedruckt, selten jedoch bekommen es die Gefolterten zu Lesen. „Ich wollte noch ein bisschen leben, also habe ich unterschrieben“, berichtet ein Mann während dem Treffen seine Erfahrung. Nach sieben Jahren Haft ist er seit 2021 wieder frei. Seine Frau hält seinen Arm und presst die Lippen zusammen, einige Anwesende nicken wissend und verständnisvoll.

Willkür mit System

In Mexiko existiert ein System institutionalisierter Folter. Es sollte mit der Justizreform von 2008 eigentlich abgeschafft werden. Bis dahin galt ein sogenanntes inquisitorisches Strafprozessrecht, welchem es an einer klaren Gewaltenteilung mangelte. Urteile wurden vorwiegend auf Basis der Ermittlungsakten entschieden. Anhörungen und Prozesse fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt oder nur auf dem Papier. Angeklagte hatten in der Praxis keine Chance auf eine Aussage, geschweige denn eine reale Strafverteidigung oder Unschuldsvermutung. Dies bot ein offenes Tor für systematische Folter, denn erzwungene Geständnisse oder Belastung durch Dritte konnten juristisch kaum widerlegt werden.

Das neue Justizrecht ist ein wichtiger Schritt, um grundlegende Rechte Angeklagter zu wahren. Die praktische Umsetzung dauerte auf Bundesebene knapp zehn Jahre, 2016 implementierte auch Chiapas als einer der letzten Bundesstaaten das neue System. Im Zuge der Reform wurden die Befugnisse von Polizei und der neu geschaffenen unabhängigen Staatsanwaltschaft ausgeweitet. Dies sollte mit einer vertiefenden Aus- und Fortbildung des Beamtenapparates einhergehen. So finanziert unter anderen die deutsche GIZ seit 2015 verschiedene Programme zur Stärkung des Rechtsstaates und zur Prävention von Folter. Im Zuge dieser Projekte arbeitet sie direkt mit den Bundes- und Landesstaatsanwaltschaften zusammen. „So soll eine effektive Tatort- und Ermittlungsarbeit gewährleistet werden. Mitarbeiter werden in Befragungstechniken und Tatortarbeit fortgebildet“, heißt es in der Beschreibung eines Pilotprojektes.

Für so manche mexikanische Menschenrechtsaktivist*innen ist dies ein zweischneidiges Schwert, können doch verbesserte Kenntnisse über Beweissicherung und Forensik auch gegen unschuldig Angeklagte eingesetzt werden. Dazu kommt, dass das Personal der Kriminalpolizei und Justiz trotz Umstrukturierungen überwiegend aus dem alten System übernommen wurde und damit auch aus „der alten Schule“ stammt, wie Frayba im Jahresbericht 2023 vorlegt. Für das Zentrum einer von vielen Gründen, warum sich die menschenverachtenden Praktiken der Folter fortsetzen: „Solange die institutionelle Kultur und informelle Schule weiterexistiert, die auf der Fabrikation von maßgeschneiderten Ermittlungsakten basiert, werden die Behörden (…) weiterhin künstliche Strategien entwickeln, um sich an die [neuen juristischen] Umstände anzupassen.“

Alte Schule trotz der Reformen

Ein besonders eindrückliches Beispiel, wie Geständnisse von Polizei und Justiz versucht werden zu erpressen, liefert die Geschichte von Julia und ihrem Lebensgefährten Carlos Antonio. Julia Hernández berichtet, wie Carlos Antonio am 29. Oktober 2019 im Haus ihrer Tochter in Tuxtla von einem vierzigköpfigen Polizeikommando verschleppt wurde. „Wir schauten gerade eine Telenovela, Carlos hatte sich schon hingelegt. Plötzlich rammten sie die Tür ein“, berichtet sie. „Wo das Geld sei, wo die Drogen seien, wollten sie wissen.“ Carlos wurde verhaftet. Julia zogen sie kurz darauf an den Haaren aus dem verwüsteten kleinen Holzhaus.

Getrennt voneinander wurden sie zur Staatsanwaltschaft gebracht. Julia wurde über Tage misshandelt – durch das Überstülpen von Plastiktüten, Schläge, Waterboarding und die Ansage, dass man ihren Mann weiter quälen würde, wenn sie nicht preisgebe, wo er die vermeintlichen Drogen gelagert habe. Sie schwieg, denn sie hatte keine Antworten darauf. Daraufhin musste sie in den folgenden Tage mitansehen, wie eine Gruppe von Polizist*innen ihren Lebensgefährten immer wieder mit Fäusten und Elektroschocks malträtierten. Beide wurden über Stunden an Händen oder Füßen aufgehängt. Drei nicht enden wollende Tage, in denen die beiden nicht einmal wussten, was ihnen vorgeworfen wurde und die darin mündeten, dass Carlos Antonio mit einer Bauchwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. „Sie haben mich nach Hause geschickt, aber nur weil sie dachten, dass er sterben würde“, erzählt Julia. Sie verließ das Gebäude in nichts als der Kleidung, in der sie hereingeschafft wurde, und nahm sich ein Taxi. Carlos Antonio musste ein Stück Darm entnommen werden, eine zwanzig Zentimeter lange Narbe und tägliche Schmerzen erinnern ihn bis heute an die Verhaftung. Er sitzt nun schon seit fünf Jahren unschuldig im Gefängnis, sie kämpft für seine Freilassung. Mittlerweile wohnt Julia in der Kleinstadt Cintalapa neben dem größten Gefängnis von Chiapas, El Amate. Hier kann sie ihren Partner täglich besuchen und ihm Essen bringen. Die fettige Nahrung der Anstalt verträgt er seit der Verletzung durch Folter nicht mehr. „Meine Tochter, meine Nichten, meine Schwestern, alle suchten mich damals“, erzählt Julia. Erste Anlaufstelle war die Staatsanwaltschaft in Tuxtla, doch die Beamten verleugneten sie. „Aber natürlich waren wir dort! Nur eben im Tunnel. Es gibt den offiziellen Eingang und es gibt den Tunnel. Dort halten sie die Gefangenen.“ Nach ihrer Freilassung kampierte sie mit ihrer Familie im Hungerstreik tagelang vor der Landesregierung von Chiapas und organisierte kleine Pressekonferenzen, die sie auf Facebook übertrug. Seitdem wurden ihre Töchter und sie selbst immer wieder von der Polizei überwacht und eingeschüchtert. Ein weiterer Grund für ihren Umzug.

Die Jahre der erlittenen Ungerechtigkeit zehren an ihr, sie wirkt zermürbt. Doch ihre Worte klingen klar und entschlossen. Auch der Richter habe damals versucht, Julia zu erpressen. Vor der Verhandlung bat er sie, ihren Lebensgefährten zu einem Geständnis zu überzeugen. In diesem Fall bekäme er nur fünf Jahre, ansonsten bis zu zwanzig. Als sie Carlos von dem möglichen Deal berichtete, habe er zu ihr gesagt: „Nein, Mamíta. Ich habe die Folter überlebt, diesen Kampf stehen wir auch noch aus.“ Doch nur wenige Menschen haben das Durchhaltevermögen der beiden.

Das Menschenrechtszentrum Frayba und andere Institutionen in Mexiko erkennen in den willkürlichen Verhaftungen ein Muster, das sich bei hunderten Fällen wiederholt. Sie sprechen von einer fábrica de culpables, einer Fabrik von Schuldigen. 44 Prozent der Inhaftierten gaben bei der Umfrage ENPOL (Nationale Umfrage über Menschen unter Freiheitsentzug, LN) von 2021 an, wegen einer falschen Beschuldigung verhaftet worden zu sein, 23 Prozent sogar ohne Haftbefehl. Sie werden für Kleinstdelikte festgenommen, angeblich auf frischer Tat ertappt. Die Konstruktion als „in flagranti“ ermöglicht eine Präventivhaft von bis zu 48 Stunden in der Staatsanwaltschaft, die in der Praxis jedoch oftmals länger ist. Hier findet die Folter in separaten Räumen statt. Laut der Umfrage geben 28 Prozent der festgenommenen Männer an, in dieser Situation geschlagen worden zu sein, etwa 18 Prozent wurden gewürgt, 14 Prozent mit dem Kopf unter Wasser gehalten. Die Angaben der Frauen fallen nur geringfügig anders aus. Insgesamt berichten 64 Prozent aller Inhaftierten von gewaltvollen Akten.

Ungerechtigkeit trifft besonders die Prekarisierten

Nicht immer endet die Folter so gravierend wie bei Carlos Antonio. Die Beschuldigten werden meist innerhalb einer Woche aus der Staatsanwaltschaft oder dem Gefängnis entlassen. Doch direkt vor der Tür wartet bereits ein Polizeikonvoi und die betroffenen Personen werden unmittelbar erneut festgenommen – mit einem Haftbefehl auf Basis des Geständnisses, das in der Präventivhaft unter Folter erpresst wurde.

Auch Carlos Antonio ging für ein Verbrechen ins Gefängnis, das er nie begangen hatte. So war fünf Tage vor seiner und Julias Verhaftung auf einer Landstraße nach Ixtapa ein Geldtransporter überfallen worden. Über drei Millionen Pesos wurden von vier bewaffneten Männern gestohlen, zwei Polizisten angeschossen.

Jorge Luis Llaven Abarca, seinerzeit Oberstaatsanwalt von Chiapas, versprach öffentlich schnelle Aufklärung. Der Druck Ermittlungsergebnisse zu liefern war aufgrund seiner politischen Ambitionen Senatsabgeordneter zu werden hoch. Gemeinsam mit über hundert Organisationen aus ganz Mexiko hat das Menschenrechtszentrum Frayba bereits bei der Ernennung von Llaven Abarca zum Oberstaatsanwalt im Jahr 2018 die Absetzung des „Folter-Anwalts“ gefordert.

Wenn für Straftaten der öffentliche Druck hoch ist, die realen Täter allerdings nicht gefasst werden können, finden die Justizbehörden Hand in Hand mit Politiker*innen selbst kriminelle Lösungen. Opfer dieser Machenschaften werden dabei besonders Prekarisierte und Marginalisierte, deren Lage sich dadurch weiter verschärft und deren Stimme selten gehört wird.

Vor Gericht kaum eine Chance

Neben Carlos wurden vor fünf Jahren noch drei weitere Männer der Tat beschuldigt. Als sie nach wenigen Tagen entlassen wurden, vermutete er, dass sie ein Bestechungsgeld gezahlt haben. „Aber wir, wie sollten wir das bezahlen?“, fragt Julia. Bis zu ihrer Verhaftung arbeitete Julia als Haushaltshilfe, Carlos sammelte Altpapier auf der Straße.

Laut Frayba erfüllt die Folter neben den erzwungenen Geständnissen zudem noch einen anderen Zweck. Sie dient dazu, die Betroffenen derart einzuschüchtern und zu bedrohen, dass sie bei der Anhörung– die nach neuem Prozessrecht öffentlich ist und per Video aufgezeichnet wird – nicht in der Lage sind, sich zu verteidigen. Sie stehen unter Schock und sind aufgrund ihrer sozialen Herkunft oft nicht in der Lage, den juristischen Inhalt der Verhandlung vollständig nachzuvollziehen. In Kombination mit den wenig motivierten Pflichtverteidiger*innen haben sie somit kaum eine Chance.

Nach vier Jahren Untersuchungshaft wurde Carlos Antonio im Oktober 2023 zu 16-einhalb Jahren Haft verurteilt trotz der Tatsache, dass Frayba den Fall vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission und die UNO brachte. „Der Richter hat seine Drohung erfüllt“, resümiert Julia. „Ich kämpfe trotzdem weiter. Es ist ungerecht, was sie uns angetan haben. Ich hoffe nur, dass die Leute mich hören!“ Die Erfahrungen der „Vereinten Familien“ verbreiten zumindest eine kafkaeske Hoffnung. Die meisten Gefangenen dieser Gruppe kommen eines Tages und oft vor Absitzen des Urteils frei. Wie lange dieser Kampf dauert, das ist die große Unbekannte.

“Wir vertrauten auf uns selbst”

Nach dem gewaltsamen Militärputsch gegen die sozialistische Regierung unter Salvador Allende am 11. September 1973 verkündete die Junta unter General Augusto Pinochet, Chile auf den Weg der Demokratie zurückführen zu wollen. Tatsächlich verschleppten und folterten chilenische Sicherheitskräfte zwischen 1973 und 1990 mehr als 40.000 vermeintliche Oppositionelle, so die Schätzung der Wahrheitskommission. Während die Mehrheit der Chilen*innen in der Diktatur zu ihrem Alltag zurückkehrte, unterstützte ein Kreis aus säkularen und klerikalen Linken die politisch Verfolgten.

„Als Anwälte arbeiteten wir an den Gerichten unter anderem Namen und mit verhülltem Gesicht“, erinnert sich Álvaro Varela, ein Mitarbeiter des im Oktober 1973 gegründeten Friedenskomitees. „Was uns ein relatives Gefühl der Sicherheit gab, war, dass wir die Kirche vertraten und große internationale Unterstützung erfuhren.“ Unter dem Schutz des Kardinals Raúl Silva Henríquez unterstützte Varela mit knapp 150 Kolleg*innen Menschen, die arbeitslos oder verhaftet worden waren. Erst im Laufe der Monate verstanden die Mitarbeiter*innen das, was sie taten, zunehmend als Arbeit für universelle Menschenrechte.

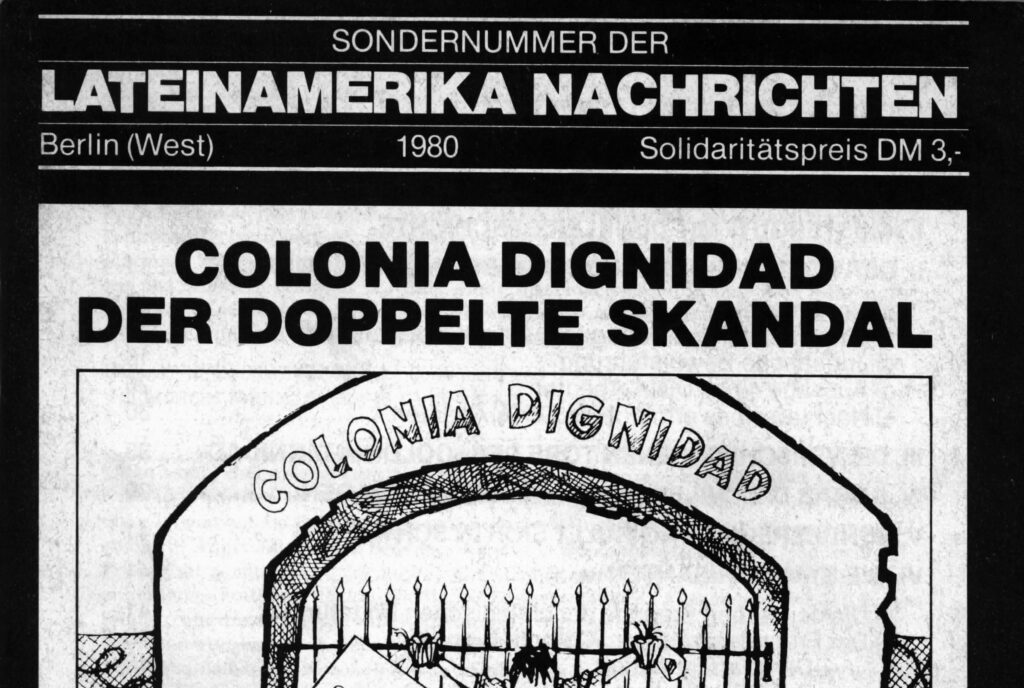

Doch nicht nur in Chile regte sich Widerstand gegen die antikommunistische Repression. Weltweit gründeten sich Solidaritätskomitees, die Fluchtwege für chilenische Exilierte organisierten und die Lage in Chile genau verfolgten. Auch die Lateinamerika Nachrichten (LN), damals noch Chile-Nachrichten, verfolgten jeden Schritt der Junta gegen die chilenische Arbeiter*innenklasse. So einschneidend war der Putsch für die antiimperialistische Linke in Deutschland, dass Lehrkräfte und Schüler*innen angehalten wurden, die Lage in Chile im Unterricht zu thematisieren und Texte für Gewerkschaftszeitungen zu verfassen – so beschreiben die Chile-Nachrichten das „Lehrstück Chile“ im April 1974.

Menschenrechtsarbeit unter dem Schutz der Kirche

Solidaritätsbewegte und Mitarbeiter*innen des Friedenskomitees verband das Gefühl, inmitten eines politischen und sozialen Chaos Nothilfe zu leisten. Schon nach wenigen Wochen waren die Büros des Komitees in Santiago überlaufen. Besonders die Berichte über die Foltermethoden der Sicherheitskräfte seien für Außenstehende schwer zu glauben gewesen, erinnert sich die Sozialarbeiterin Sepúlveda: „Aber wir wussten, dass es wahr war.“ Die damals 26-Jährige arbeitete zunächst in der Erstaufnahme der Zeug*innenaussagen, die als Fallakten dokumentiert und erst im Laufe der Jahre systematisiert wurden. Auch Varela erinnert sich an das Gefühl der Überwältigung, als er die Akten erstmals durchging: „Es war unvorstellbar, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Mir wurde klar: Alles, was ich bis dahin wusste, war nichts im Vergleich zu dem, was wirklich los war.“

Berichte über Folter und illegale Verhaftungen gelangten in den ersten Monaten vor allem durch Hörensagen nach Deutschland. Gleichzeitig geisterten in den Anfangsmonaten erschreckende Zahlen durch die international immer besser vernetzte Solidaritätsbewegung. So sprach die Frau des getöteten Präsidenten Allende, Hortensia Bussi, vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen im Februar 1974 von 15.000 bis 80.000 getöteten politischen Oppositionellen. Diese weit übertriebene Schätzung gab ausgerechnet der chilenischen Delegation Aufwind, die nun behaupteten konnte, Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Chile seien Teil einer internationalen marxistischen Kampagne.

„Die Angehörigen haben uns vor der Hilflosigkeit bewahrt“

„Der Kardinal sagte uns, die Kirche mache keine Fehler, weil sie unfehlbar sei“, erinnert sich der Strafrechtsanwalt Héctor Contreras. Also durften auch wir keine Fehler machen. Denn auch mit nur einem falschen Fall hätten sie gesagt, dass alles eine Lüge ist.“ Auch Contreras wurde mit der Arbeit im Vikariat der Solidarität, der Nachfolgeorganisation des Friedenskomitees, zum Experten für staatliche Repression. Auf der Suche nach den gewaltsam Verschwundenen wurde er während der Diktatur selbst zum Ermittler und Leichengräber. Ihm schien es trotz der Komplizenschaft von Polizei, Gerichten und der Gerichtsmedizin unmöglich, die Suche einzustellen. „Wenn man sagte, das Gerichtsverfahren sei eingestellt worden, fragten die Angehörigen gleich: ‚Und was wirst du jetzt machen?‘ Und willst du dann sagen ‚Nichts‘?“, erklärt Contreras. „Wir haben nichts unversucht gelassen“, erzählt auch María Luisa Sepúlveda. „Wir haben Beschwerden bei den Vereinten Nationen eingereicht, an Gerichten geklagt, Strafanzeigen gestellt … Mit anderen Worten: Die Angehörigen haben uns vor der Hilflosigkeit bewahrt.“

Im April 1974, sechs Monate nach dem Putsch, entschieden sich die Mitglieder des Friedenskomitees, ihre bis dahin weitgehend im Stillen geleistete Arbeit erstmals öffentlich zu machen. Folter im Land zu denunzieren war angesichts der zentralisierten Presse kaum möglich und zudem hochgradig gefährlich. „Unsere einzige Möglichkeit war es, die internationale Öffentlichkeit zu informieren und zu hoffen, dass diese Informationen nach Chile zurückschwappen würden“, so Varela über die Entscheidung, eine Dokumentation von Zeugenaussagen an die mexikanische Zeitung Excélsior durchsickern zu lassen.

Der Bericht, der viele hundert Fälle staatlicher Folter dokumentierte, traf in den Solidaritätsbewegungen für Chile auf offene Ohren. Auch die Chile-Nachrichten berichteten im September 1974 über den im Dokument bezeugten massiven Einsatz von Elektroschocks und Verstümmelungen; von Frauen, die in Haft geschwängert wurden und über „den Fall eines 16-jährigen Jungen, der 15 Tage in einer Kiste eingeschlossen war, die ein Loch hatte, durch welches Essen hereingereicht wurde“. Es waren diese verstörenden Bilder, die durch das Komitee dokumentiert und durch die international vernetzte Solidaritäts- und Menschenrechtsbewegung bis ins hinterletzte Klassenzimmer verbreitet wurden. Diese zunehmend kritische Öffentlichkeit machte Chile im Laufe der 70er Jahre zum Pariastaat und veranlassten frühere Verbündete der Junta wie die US-amerikanische Regierung dazu, Finanzhilfen zeitweilig einzustellen.

Doch nachdem die Informationen an die internationale Öffentlichkeit gelangt waren, erhöhte sich der Druck auf die Mitarbeiter*innen. Der Vorwurf der regimefreundlichen Presse, der Kardinal unterstützte eine Struktur, die durch Marxist*innen vereinnahmt war, säte Misstrauen innerhalb der am Komitee beteiligten Kirchen. „Ich glaube, die Kirchen waren uns dankbar, dass wir uns um die Leute kümmerten“, so Sepúlveda. „Aber gleichzeitig verdächtigten sie uns, der Vorgängerregierung politisch nahezustehen.” Einige Kirchen stellten ihre Unterstützung des Komitees in der Folgezeit ein. Schließlich gab der Kardinal dem Druck Pinochets nach und schloss Ende 1975 die ökumenische Einrichtung, allerdings nur, um sie kurze Zeit später unter dem alleinigen Schutz der katholischen Kirche als Vikariat der Solidarität wiederzueröffnen.

Fortan waren die Mitarbeiter*innen darauf bedacht, öffentlich Distanz zur Solidaritäts- und Menschenrechtsbewegung zu halten. „Es wäre nicht gut gewesen, es zusammen mit der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten, Anm. d. Red.) und den Vereinten Nationen zu machen“, erinnert sich Sepúlveda an eine interne Diskussion im Jahr 1978. Als sie erstmals Hinweisen von sterblichen Überresten gewaltsam Verschwundener in einem Ofen der Gemeinde Isla del Maipo nachgingen, hatte das Vikariat hochrangige Vertreter*innen internationaler Menschenrechtskommissionen zu Gast in Santiago. Vor ihnen hielten sie den Fund geheim. „Man hätte gedacht, dass wir es für sie inszeniert hätten”, so Sepúlveda: „Und so vertrauten wir auf uns selbst.“

Zeit schließt nicht alle Wunden

Heute hat Chile eine der weltweit höchsten Quoten an verurteilten Menschenrechtsverbrecher*innen. Dennoch suchen die Angehörigen weiter nach den sterblichen Überresten der gewaltsam Verschwundenen. „Bis heute verfolgt das Militär eine Politik des systematischen Schweigens zu ihren Taten“, so Contreras. Sepúlveda ist der Überzeugung, dass die Zentralisation aller Informationen heute die dringlichste Aufgabe des Staates ist. „Momentan hat jede Einrichtung ihre eigenen Informationen: das Programm für Menschenrechte, die Gerichtsmedizin, die Akten aus den Militärgerichten“, so Sepúlveda. „Es darf nicht den Angehörigen überlassen werden, all die Informationen zusammenzusuchen.“

Auch Contreras blickt heute kritisch auf den ins Stocken geratenen Aufarbeitungsprozess: „Es sind viele weg, die uns früher unterstützt haben, auch weil die Lage nicht mehr so dramatisch scheint. Doch es wurde auch angenommen, dass es keinen Krieg mehr zwischen Großmächten geben könne und plötzlich taucht die Ukraine auf. Das, was sich vermeintlich mit der Zeit schließt, ist eben nicht abgeschlossen.“

Monokultur vertreibt Milpa

Wie kam es dazu, dass die Palmölindustrie auf Ihrem Territorium aktiv wurde? Wie haben Sie davon erfahren?

Maria Elena Tujil Caal: Es gab keine Informationen darüber, dass sie sich das Land aneignen wollten. In der Nähe unserer Gemeinden wurden zum Beispiel einfach Verarbeitungsanlagen errichtet, ohne uns vorab dazu zu befragen oder über mögliche Folgen für unsere Gesundheit und Umwelt aufzuklären. Sie haben uns den Zugang zu sauberem Wasser und Land genommen. Die Bauern wurden unter Druck gesetzt, ihr Land zu verkaufen. Die Unternehmen zahlten umgerechnet zwischen 1.200 und 1.550 Euro pro Hektar Land und kauften es über Dritte oder Zwischenhändler. Auf den Parzellen, auf denen früher Mais und Bohnen angebaut wurden, steht heute nur noch ein Haus. Gleichzeitig haben sie uns mit den angeblichen Vorteilen der Anbauprojekte betrogen: Sie boten den Bauern, die sie zum Verkauf ihres Landes gezwungen hatten, Arbeitsplätze an. Diejenigen, die noch auf den Plantagen beschäftigt sind, arbeiten zwölf Stunden am Tag und erhalten einen Lohn von etwa 10 Euro. Sie bekommen keine Versicherung. Andere werden von weit her angeworben, eingesperrt und ihrer Papiere beraubt. Oft ist nicht klar, wer dort kontrolliert und zertifiziert.

Welche Rolle spielt die Palmölindustrie in Guatemala und im internationalen Kontext?

Josè Luis Caal Hub: Palmöl ist das grüne Geschäft zur Versorgung des europäischen Marktes mit Agrotreibstoffen. Seit der Ölkrise ist es zum globalen Modell geworden. In Guatemala wurde im Rahmen des Friedensabkommens von 1996 ein Landfonds geschaffen. Er sollte Hypothekenkredite zur Verfügung stellen, um den Landerwerb zu erleichtern und die individuelle Titelvergabe zu fördern. Faktisch führte er dazu, das Land der indigenen Gemeinschaften in einen unsicheren Marktmechanismus einzubinden. Zu diesem Prozess, in dem die Institutionen Unternehmen unterstützten, gehörten Drohungen, Manipulationsversuche und die Instrumentalisierung der Gemeindebehörden. Es ist ihnen gelungen, die Gemeinschaften zu spalten und unsere traditionelle gemeinschaftliche Verwaltung zu zerstören, so dass wir ohne Ressourcen dastehen.

Sandra Montejo Caba: Im Jahr 2007 führten wir eine Befragung durch, um die negativen Auswirkungen der Rohstoffindustrie anzuprangern. Es kam zu Brüchen im Gemeinschaftsgefüge. Diejenigen, die sich dem Verkauf ihres Landes widersetzten, wurden kriminalisiert, betrogen oder gewaltvoll angegriffen. Die elf Gemeinden, die Land besaßen, hatten keinen Zugang zu Straßen und Grundstücken, wodurch sie nicht frei arbeiten konnten.

Wie ist die Lage aktuell? Wem gehört das Land und wer nutzt es?

Maria Elena Tujil Caal: In Fray Bartolomé de las Casas haben nur wenige Gemeinden Eigentumsrechte. Der Rest der Gemeinde ist in Privatbesitz, ein Teil davon gehört der Firma Naturaceite, die ihre Geschäfte auch entlang der Region Franja Transversal del Norte und im ganzen Departamento Alta Verapaz ausweitet.

Sandra Montejo Caba: Im Dschungel von Ixcán haben sie vor zehn Jahren viel Wald zerstört und zwei Staudämme gebaut. Der Prozess der Landübergabe an die Indigenen und der Kampf um Anerkennung war jedoch langwierig und dauert bis heute an. Während der Präsidentschaft von Morales wurde das Gebiet von Sololá privatisiert, viele haben ihr Land verkauft, damit die jungen Leute in die USA auswandern konnten.

Josè Luis Caal Hub: Diese Enteignungsprozesse sind nichts Neues. Wir beobachten sie in unterschiedlicher Form seit der Kolonialisierung: Zuerst siedelten sich die Spanier und die Kirche im Norden an, am Ende des 19. Jahrhunderts bauten Deutsche wie Dieseldorff ihr Imperium mit dem Kaffeegeschäft in Alta Verapaz auf. Der Profit der deutschen Kaffeebarone beruhte auf der Ausbeutung der jungen Siedler, ein feudales System blieb bestehen. Heute äußert sich die Enteignung materiell, immateriell und systematisch.

Welche Auswirkungen hat die Industrie auf die Umwelt?

Maria Elena Tujil Caal: Der Fluss führte früher reichlich Wasser und hat die Familien ernährt, jetzt gibt es fast kein Wasser mehr und alles ist verschmutzt. Als die Palmölindustrie kam, starben die Fische. Früher haben wir den Fluss überquert, um Holz zu holen, aber jetzt können wir das nicht mehr, weil das Land privatisiert wurde und fast alles abgeholzt ist. Jetzt müssen wir fast zwei Stunden laufen, um Holz zu holen. Das trifft vor allem uns Frauen, weil es viel mehr Anstrengung erfordert. Die ganze Gemeinde hat keine eigene Wasserquelle mehr, und Frauen aus anderen Orten berichten, dass die einzigen Quellen, die es noch gab, verschwunden sind. Die Zukunft ist ungewiss, die Folgen des Klimawandels sind durch die Abholzung der Wälder viel stärker zu spüren, Überschwemmungen werden häufiger. Auch Krankheiten wie Fieber, Durchfall und Hautausschläge haben zugenommen.

Ihre Weltanschauung setzt statt Monokultur auf Agrarökologie. Wie setzen Sie agrarökologische Praktiken ein?

Sandra Montejo Caba: Wir fördern die Agrarökologie als ganzheitliche und organische Methode zur Wiederherstellung des Landes, das früher für die Viehzucht genutzt wurde. Das ist unsere Art, Armut und Unterernährung zu bekämpfen. Die Aussaat ist für uns eine Form der spirituellen Gemeinschaft und die milpa (traditionelle Anbaumethode mit Mais, Bohnen und Kürbis, Anm. d. Red.) mehr als ein Nahrungsmittelsystem: Wir lassen die Erde ruhen. Wir nutzen den Regenzyklus und passen uns den Veränderungen im Anbauzyklus. Früher wuchs Ayote auf natürliche Weise, heute hat der Boden nicht mehr so viel Kraft. Eine wichtige Rolle spielen auch verschiedene Heilpflanzen. Wir müssen die gemeinschaftliche Landwirtschaft fördern, denn in einigen Regionen gibt es keine Straßen und die Menschen müssen sehr früh zur Arbeit aufbrechen. Wir brauchen einen Wandel und Prozesse, die autonomer sind. Pueblo Nuevo hat zum Beispiel seinen eigenen Markt und eine gemeinschaftliche Organisation und Artikulation.

„Es gibt keine Sicherheit mehr“

Die Nachrichten aus Chiapas dieser Tage sind erschreckend. Wie interpretiert ihr die aktuelle Welle der Gewalt in eurem Bundesstaat?

Patricia: Es ist ja nicht so, dass wir nicht wussten, was uns erwartet. Es ist bekannt, dass die organisierte Kriminalität in Mexiko operiert. In Chiapas wurde es in den letzten zehn Jahren immer sichtbarer, seit 2018 sehr offensichtlich. Und ab 2021 haben wir eine Situation der offenen Auseinandersetzung um das Territorium. Wenn es uns klar war, dann auch dem Staat. Warum ist nichts passiert?

Der Präsident leugnet die Verbrechen in unserem Bundesstaat bis heute. Das kommt ihm nicht gerade zugute. Daher mussten wir nun diese weite Reise antreten, um hier in Europa unsere Informationen zu verbreiten.

Lázaro: Unser letzter Menschenrechtsbericht 2020 bis 2023 heißt nicht ohne Grund: „Chiapas ein Desaster. Zwischen krimineller Gewalt und der Komplizenschaft des Staates“. Wir beobachten eine Umstrukturierung des Territoriums mit Bruch des sozialen Gefüges in den Gemeinden. Das hat verschiedene Gründe:

Zum einen sind da die bekannten Infrastrukturprojekte wie der Bau der beiden Zugstrecken des Tren Maya und Transístmisco. Ganz zu schweigen von den ökonomischen Vorhaben, wie Minen, Fracking, Entwaldung und so weiter.

Zum anderen sind da die viel zitierten Sozialprogramme wie Sembrando Vida (finanzielle Förderung für das Aufforsten mit Nutzbäumen auf privatem Land, Anm. d. Red.). Sie führen gezielt zu Konflikten in den Gemeinden, Individualisierung, Privatisierung, Landstreitigkeiten und schaffen parallele Verwaltungsstrukturen und Abhängigkeiten. Das ist auch als Angriff auf organisierte indigene Gemeinden und Autonomieprojekte zu werten.

Zu Wirtschaft und Staat kommt nun der dritte Akteur: die organisierte Kriminalität im Kampf um Vorherrschaft im Territorium von Chiapas. Das ist vor allem in den Landkreisen der Grenzregion zu Guatemala sichtbar. Aber das Problem zieht sich auch bis in den Lakandonischen Regenwald hinein. Es gibt gewaltsame Vertreibungen, Zwangsrekrutierung der bäuerlichen Bevölkerung, besonders von Jugendlichen, gewaltsames Verschwindenlassen, sexualisierte Gewalt und Hinrichtungen. Und wir beobachten, dass es zu einer Wiederaufnahme von Extraktivismusprojekten kommt, wo diese eigentlich schon erfolgreich verboten worden waren.

Wen macht ihr für die Situation in Chiapas verantwortlich?

Patricia: Als Menschenrechtszentrum machen wir für diese schweren Menschenrechtsverletzungen stets den Staat verantwortlich, denn es ist seine Aufgabe für Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Zugang zu Gesundheitseinrichtungen für die gesamte Bevölkerung zu sorgen. Das passiert nicht. Der Staat ist Komplize durch Unterlassung als auch durch seine Taten. Während die Verbrechen aus der Zeit der Aufstandsbekämpfung und Paramilitarisierung in den 90er Jahren ungestraft bleiben, findet nun eine Remilitarisierung unseres Bundesstaates statt. Das hat aber keinesfalls zu mehr Sicherheit geführt. Im Gegenteil hat sich die Gewalt diversifiziert.

Als Frayba identifizieren wir also ein Dreieck, bestehend aus Staat, Wirtschaft und dem organisierten Verbrechen mit dem Ziel, das übrige Land wirtschaftlich, welches noch in den Händen der lokalen Gemeinden ist, nutzbar zu machen.

Wie wirkt sich das ganz praktisch auf euren Arbeitsalltag mit den Gemeinden aus?

Lázaro: Abgesehen davon, dass unsere Mobilität massiv eingeschränkt ist, können wir im direkten Kontakt vor Ort oft nicht mal offen sprechen. In einem Falle wurden wir zusammen mit der Diözese zu einer Dokumentation in eine Gemeinde gebeten, wo es Fälle sexualisierter Gewalt und Verschwindenlassen gab. Wir fuhren dorthin, hörten den Berichten zu, aber schon kurz nach Beginn des Treffens zeigte sich eine der bekannten ominösen Größen der Region, stellte sich vor und setzte sich dazu. Dies sind Momente, wo du dir sagst: Wenn bei solchen geschlossenen Versammlungen derartige Situationen auftreten, gibt es keine Sicherheit mehr.

Das ist auch für die Menschen in den Krisenregionen ein Problem. Jahrelang haben wir mit den Menschen trainiert, wie man Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, Gedächtnisprotokolle anfertigt. Wir geben Sicherheitsworkshops, aber mittlerweile machen die meisten nicht mal Notizen. Denn als Militär verkleidete Mitglieder des organisierten Verbrechens kontrollieren im öffentlichen Transport Rucksäcke, Notizen und sogar Handy-Chats und Fotos. Viele nutzen wieder alte Handys statt Smartphones.

Das Ambiente ist jetzt schon hochgefährlich für Aktivistinnen und Menschenrechtsver-teidigerinnen. Ihr seid diejenigen, die wiederum die betroffenen Menschen vertei-digen. Wie könnt ihr eure Arbeit überhaupt realisieren, ohne selbst in Gefahr zu kommen und gleichzeitig die Betroffenen zu stärken?

Patricia: Bei Frayba arbeiten wir seit Langem mit einem Fünfjahresplan – um eine Vision für die Zukunft zu haben und nicht nur defensiv aktuelle Fälle abzuarbeiten. Dabei sprechen wir von einer sozial-integralen Verteidigung der Menschenrechte – also nicht nur juristisch. Unsere aktuellen Schwerpunkte sind Erinnerungsarbeit und Konstruktion von Frieden. Außerdem bauen wir auf verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die vielleicht andere Themenschwerpunkte haben, aber eine ähnliche Vision. Und wir müssen auch die Regionen unterstützen, in welche diese massive Gewalt bis heute noch nicht vorgedrungen ist! Sie sind wichtige Inseln und Schutzräume. Daher haben wir ein Projekt namens corredores de paz (Korridore des Friedens). Hier vernetzten sich Gemeinden bei ihren Aktionen und im Erfahrungsaustausch und bieten auch ganz praktisch Schutzräume für Durchreisende an. Gemeinsam erarbeiten und befähigen wir die Gemeinden dazu, selbstständig Risikoanalysen durchzuführen und Strategien zu entwickeln, sich zu schützen. In den anderen Regionen wird es langfristig darum gehen, das soziale Gefüge wieder aufzubauen. Es gibt einiges zu tun.

Lázaro: Um das zu veranschaulichen: Die Zahlen durch das Organisierte Verbrechen verschwunden gelassener Menschen werden in den nächsten Jahren massiv ansteigen. Aber wie sollen wir in einem solchen Fall mit unserer Arbeit fortfahren, wenn eine Familie – verständlicherweise – Angst hat überhaupt nur eine Vermisstenanzeige aufzugeben? Also suchen wir Wege mit anderen Organisationen, um diese Fälle zu bearbeiten, ohne die Familien in erneute Gefahr zu bringen. Wir erarbeiten Strategien zusammen mit den Menschenrechtsorganisationen Voces Mesoamericanas, SeraPaz, und dem Menschenrechtszentrum Fray Matías aus Tapachula. Die haben beispielsweise viele Erfahrungswerte mit verschwunden gelassenen Migrant*innen. Wir erstatten Anzeige über Organisationen, die nicht in Chiapas sind, um uns vor Repression zu schützen und wir wenden uns vermehrt an internationale Instanzen wie die Interamerikanische Menschenrechtskommission, die UNO und so weiter.

Und wir suchen den Austausch mit anderen lateinamerikanischen Akteuren. Die Entwicklung in Kolumbien ist teilweise vergleichbar mit der unseren. Neulich durften wir die Guardia Indígena del Cauca (Indigene Wache des Cauca) kennenlernen. Sehr beeindruckend deren Arbeit! Wir können viel von ihnen lernen.

Nun seid ihr hier in Frankfurt auf der letzten Station eurer Reise. Haben sich eure Erwartungen erfüllt und mit welchen Eindrücken fahrt ihr nach Hause?

Lázaro: Mexiko wird trotz der Gewalt wirtschaftlich immer attraktiver für die EU. Unser Ziel war es, Politik und Öffentlichkeit für die schwierige Situation zu sensibilisieren. Unsere Hoffnung ist, dass hiesige Akteure aus der Politik bei weiteren gravierenden Menschenrechtsverletzungen Druck auf die mexikanische Regierung aufbauen. Darüber hinaus wollten wir unsere Netzwerke, die wir nach Europa haben, stärken, sowohl mit hiesigen NGOs als auch mit Gruppen der internationalen Solidarität.

Patricia: So haben wir in den letzten fünf Wochen Abgeordnete des EU-Parlaments getroffen, des belgischen, des katalanischen und des deutschen Parlaments sowie den Bürgermeister von Rom. Die meisten zeigten sich sehr offen und besorgt angesichts unseres Berichts. Viele haben uns sehr unterstützt, wie die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko oder in Katalonien die Taula per Mèxic. Neu war für uns, europäische Menschenrechtsorganisationen und ihre Arbeit kennenzulernen, beispielsweise deren Kampf um soziale Gerechtigkeit oder Frauenrechte oder eine Hochschule für Rechtswissenschaft, mit der wir zukünftig das Thema strategische Prozessführung vertiefen werden.

Und es war beeindruckend, die Solidarität zu sehen. Viele Personen waren ja schon über die Menschenrechtsbeobachtung bei uns, zum Beispiel mit dem Verein Carea. Sie fragten uns ständig: „Was können wir tun? Wie können wir eure Arbeit unterstützen?“. Nun, sie können an der Menschenrechtsbeobachtung teilnehmen oder spenden. Aber vor allem sind da auch unsere Unterschriften-Aktionen, die Urgent Actions, die sehr effektiv sind. Oder sie können auch eigene Stellungnahmen herausgeben. Wir haben auch erkannt, dass wir kontinuierlicher unsere Information mit der Internationalen Solidarität teilen müssen, zum Beispiel über online Treffen. Wir konnten auf dieser Reise sehen: Frayba, das sind nicht nur die 25 Personen des Teams, sondern da sind Hunderte, die mit dem Herzen bei unserer Arbeit sind. Das macht uns glücklich. Ich fahre sehr müde, aber auch sehr glücklich nach Chiapas zurück.

,,Die Wahrheit zu erfahren ist sehr wichtig”

Was ist ein falso positivo? Ist diese Bezeichnung dem Sachverhalt angemessen?

Der Begriff wird innerhalb der Armee verwendet und bezeichnet im Kampf Getötete. Ein positivo meint eine eliminierte Person, die in diesem Fall der Guerilla zugeordnet wurde. Da unsere Verwandten aber keine Guerilleros waren, kam es zur Bezeichnung falsos positivos. Manchmal wird auch von außergerichtlicher Hinrichtung gesprochen, aber auch das ist nicht der richtige Begriff. Die JEP spricht von Toten, die unrechtmäßig als Opfer eines Kampfes dargestellt wurden, und ich denke, das trifft den Sachverhalt am besten.

Wie kamen Sie zur Organisation MAFAPO? Über das Schicksal ihres Bruders, dessen Tod als Folge eines Kampfes dargestellt wurde?

Ja. Mein Bruder Jaime verschwand am 10. August 2008 und wurde zwei Tage später tot aufgefunden. Noch während ich ihn suchte, sah ich in den Nachrichten, was mit den jungen Leuten von Soacha geschehen war. Das hat mich tief erschüttert. Ich fand meinen Bruder am 6. Oktober 2008 in der Rechtsmedizin in Bogotá. Ich bat darum, die dortigen Fälle zu sehen, die in Ocaña, im Departamento Norte de Santander aufgefunden worden waren. Sie gaben mir eine Liste von elf Leichen, die nicht identifiziert worden waren. Die meisten waren unter 32 Jahren, es gab nur ein Opfer von geschätzten 40 oder 45 Jahren. Sie zeigten mir Bilder dieser Leiche und – was für ein Schock! – es war Jaime.

Gab es in der Rechtsmedizin Auskünfte über den Hintergrund von Jaimes Tod?

Sie fragten mich, ob er in der Guerilla gewesen sei, weil er in Ocaña als Guerillakämpfer geführt worden war. Als sie mir das sagten, erinnerte ich mich an Soacha und das war furchtbar. Im November 2008 fuhr ich nach Soacha, um Kontakt mit den Müttern der dort Verschwundenen aufzunehmen. Mir war klar, dass man diese Vorgänge nicht verschweigen durfte. Ich musste dafür kämpfen zu beweisen, dass unsere Verwandten keine Guerilleros waren. Also fingen wir an, auf öffentlichen Plätzen zu demonstrieren und gingen in Schulen und Universitäten. Allmählich wurde klar, dass diese Verbrechen im ganzen Land stattgefunden hatten. Das gab uns mehr Kraft weiterzukämpfen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das war der Ursprung von MAFAPO.

Der Fall Soacha war bereits bekannt und bekam auch international zusätzliche Aufmerksamkeit, als die JEP die Zahl von insgesamt 6.402 Fällen bestätigte. Wie beurteilen Sie die Arbeit der JEP?

Wir waren anfangs dagegen, dass die JEP Fälle von falsos positivos behandelte, weil sie als Gerichtsbarkeit geschaffen worden war, die Kriegsverbrechen untersucht. Unsere Verwandten waren aber in keinem Krieg, sie kämpften nicht. Wir verstanden nicht, warum die JEP diese Fälle übernehmen sollte, und es gefiel uns nicht. Dann wurde uns klar, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu kennen, zu wissen, was passiert ist, warum es passiert ist, und vor allem – und das war unser Motto – zu wissen, wer die Anweisungen gegeben hat. In der JEP hatten wir die Gelegenheit, die Aussagen der Beteiligten zu hören, was in der ordentlichen Justiz nicht der Fall ist. In den wenigen ordentlichen Gerichtsverhandlungen gab es nur wenig Verurteilungen. Die Angeklagten sagten nicht, was und wie es wirklich passiert war und warum sie es getan hatten. Für uns war es eine Genugtuung, das Ergebnis der JEP-Untersuchung zu erfahren, denn es zeigte, dass es sich um eine systematische Praxis handelte, die in gewisser Weise von einer staatlichen Politik gedeckt wurde.

Haben Sie das Gefühl, dass diejenigen, die vor der JEP erscheinen, zur Wahrheit beitragen?

Die Auftritte hochrangiger Armeekommandeure haben mich nicht wirklich überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass da noch viel an Wahrheit fehlt. Ich sah, wie sie mit vorgefertigten Erklärungen in der Hand ankamen, um ihre Aussage zu machen. Die JEP hätte das nicht zulassen dürfen. Wenn ich meine Wahrheit sage, lese ich sie auch nicht vom Blatt ab. Einmal sagte uns ein Soldat, dass sie noch immer unter Anweisungen stünden. Dass sie zwar die Wahrheit sagen müssten, aber darauf zu achten hätten, wie man sie erzählt. Es gab auch die Aussagen eines anderen Generals, bei dem man merkte, dass viel Wahrheit darin steckte. Ich nahm Kontakt mit ihm auf. Zunächst hatte er Angst, aber dann traf er uns in Bogotá, in einem Workshop, den wir mit den Müttern von Soacha durchführten.

Und hat er offen geredet?

Ja. Er ist der erste Soldat, der mit uns zusammenarbeitet und wir werden mit ihm zu weiteren Veranstaltungen in die Regionen gehen. Es war hart, denn alles, was er erzählte, zwang die Mütter wieder, sich die schrecklichen Dinge anzuhören, die geschehen waren, aber ich denke, das ist Teil des Prozesses. Im Oktober werden wir das erste Treffen mit den Angehörigen von Opfern haben, in deren Fälle er verwickelt war. Es wäre interessant, wenn das Militär sich mit uns zusammensetzen würde, um ihren Teil zu dieser wichtigen Arbeit beizutragen. Wir können nicht bei Hass, Wut, Groll verharren.

Gibt es auch aussagekräftige Aussagen von Seiten der Paramilitärs?

Durchaus. Mehrere Paramilitärs, die ebenfalls vor der JEP aussagten, haben weitere Dinge zum Vorschein gebracht. Beispielsweise Salvatore Mancusos (ehemaliger Kommandant der paramilitä- rischen Gruppe AUC, Anm. d. Red.) Aussagen eigneten sich hervorragend, um mehr Fakten ans Licht zu bringen. Denn darum geht es: dass wir uns versöhnen und uns gegenseitig vergeben können, um für eine bessere Zukunft als Gesellschaft zu arbeiten, für die nächsten Generationen. Das ist es, wofür wir kämpfen.

Sie haben vor einigen Jahren an der Kampagne #QuienDioLaOrden (dt.: Wer hat den Befehl gegeben?) teilgenommen. Ich frage Sie heute: Wer hat den Befehl gegeben?

Wir sind fest davon überzeugt, dass die Anreize von Präsident Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) geschaffen wurden. Er gab die Anweisung, das Militär führte sie aus. Viele der Beteiligten haben gesagt, dass es Druck gab, Ergebnisse vorzuweisen, und damit meinten sie die Zahl der Getöteten. Je höher die Zahl, desto größer die Belohnungen, die sie bekamen. (Während der damaligen Regierung wurde ein Anreizprogramm für Armeeangehörige entwickelt: Die Soldaten, die die meisten Guerillerxs töteten, erhielten Beförderungen, Urlaubstage oder Geld, Anm. d. Red.). Jeder Kommandeur wollte, dass seine Einheit die erste war. Viele haben gesagt, dass General Mario Montoya Ergebnisse verlangte. Man kann also sagen, dass er den Befehl gegeben hat, weil er die Erfolge einforderte.

Auf der anderen Seite wissen wir dank der Ermittlungen der JEP, dass diese Praxis nicht erst mit der Uribe-Regierung begonnen hatte, sondern früher. Das wurde aber damals anders genannt. Wir können also nicht sagen, dass Álvaro Uribe der Erste war, der die Anweisung gegeben hat, aber in seiner Regierung stieg die Zahl der unrechtmäßigen Todesfälle stark an.

Am 30. Juni dieses Jahres gab es bereits Anhörungen für die Fälle von Dabeiba, Antioquia und am 18. und 19. September wird es welche für die Fälle von Yopal in Casanare geben. Wie erleben Sie diese Anhörungen?

Die Entwicklung dieser neuen Anhörungen zeigen, dass es sich um eine systematische Praxis handelte. Es ist sehr wichtig, diesen Horror aufzudecken, damit die Wahrheit ans Licht kommt, aber auch, damit so etwas nie wieder passiert. Wir waren bei den Anhörungen in den Regionen nicht anwesend, aber ich habe mehrmals darum gebeten, die Angehörigen der Opfer begleiten zu können. Diese Arbeit tut uns gut und es ist eine Genugtuung, wenn das Militär öffentlich zugibt, diese Verbrechen begangen zu haben. Damit erkennen sie an, dass unsere getöteten Angehörigen keine Guerilleros waren. Ich denke, mehr als jede Verurteilung gibt das den Opfern einen Teil ihrer Würde zurück. Das macht unsere Angehörigen nicht wieder lebendig, aber die Wahrheit zu erfahren ist sehr wichtig.

Wie wird die Arbeit von MAFAPO in der Zivilgesellschaft aufgenommen?

Es waren 15 Jahre des Kampfes, in denen diese Arbeit entwickelt wurde. Und es waren vor allem junge Menschen, die uns die Türen geöffnet haben, um auf unterschiedliche Weise in Schulen, an Universitäten und im öffentlichen Raum auf diese Tatsachen aufmerksam zu machen. Viele Menschen haben uns auf unterschiedliche Weise geholfen, diese Verbrechen sichtbar zu machen. Es waren auch vor allem junge Menschen, die den sozialen Aufstand im Jahr 2020 vorantrieben. Die Jugendlichen müssen weiterhin lernen, was über die Generationen hinweg geschehen ist, damit so etwas nie wieder passiert.

Die Arbeit, die Sie leisten, ist für die Förderung des Friedens von entscheidender Bedeutung, aber sie ist auch sehr schwierig. Wie kümmert ihr euch umeinander, damit ihr diesen Kampf nachhaltig fortsetzen könnt?

Jede Woche kommen wir im Centro de Memoria Histórica (dt. etwa: Zentrum der historischen Erinnerung) zusammen. Es gibt dort Treffen für Handarbeiten, Weben oder Malerei. Wir machen Siebdruck, Theater, wir kochen, arbeiten in den Gemüsegärten und pflanzen an. Diese Dinge helfen in gewisser Weise beim Heilen. Es sind Räume, in denen man teilt, lacht, weint. Dort im Centro de Memoria empfangen wir die Menschen, die uns besuchen: Studenten, Künstler, viele Menschen kommen. Es ist wichtig, die Geschichten über das, was in Kolumbien passiert ist, zu erfahren, nicht nur über die falsos positivos. Es ist ein offener Raum für die Opfer des Konflikts.

Weisses Feuer

Zuerst waren die Lehrer*innen sichtbar. Seit dem 5. Juni gingen Lehrkräfte in der Provinz Jujuy in einen unbefristeten Streik, da ihre Gehälter kaum zum Leben reichen. Einer ihrer Slogans lautete „Rauf mit den Löhnen, nieder mit der Reform!“ Denn im Hintergrund bereitete der rechte Noch-Gouverneur Gerardo Morales eine Änderung der Verfassung der Provinz vor. In dieser waren drastische Einschränkungen des Demonstrationsrechts und Änderungen zur Regelung von Landbesitz vorgesehen.

Der undurchsichtige und undemokratische Prozess hinter dieser in wenigen Wochen durchgepeitschten Verfassungsänderung trieb viele weitere Menschen auf die Straßen. Gesundheitspersonal, Angestellte im öffentlichen Dienst, vor allem aber Mitglieder indigener Gemeinden schlossen sich dem Ruf der streikenden Lehrer*innen an: „Hoch mit den Wiphala, nieder mit der Reform!“ Die Wiphala, eine siebenfarbige Flagge, die viele indigene Gemeinschaften der Anden repräsentiert, flatterte an erste Linie in den Straßensperrungen. Eben diese Form des Protests soll in der neuen Verfassung explizit verboten werden. Die Antwort von Morales war ebenso kompromisslos wie seine Verfassungsänderung. Er ließ die Provinzpolizei mit Tränengas und Gummigeschossen auf die Demonstrierenden losgehen.

Jujuy, eine der ärmsten Provinzen Argentiniens, ist ein Teil des sogenannten Lithium-Dreiecks, das das Land mit Bolivien und Chile bildet. Hier sollen sich ungefähr 65 Prozent der weltweiten Lithiumvorkommen befinden. Das Leichtmetall Lithium, auch weißes Gold genannt, wird bei der Herstellung von Akkus benötigt und ist im Rahmen der Elektromobilität ein zentraler Rohstoff der „Energiewende“ des Globalen Nordens. Besonders der hohe Wasserverbrauch der Lithiumgewinnung ruft in einer bereits stark von Wasserknappheit betroffenen Region große Besorgnis hervor.

Trotz der entschlossenen Proteste wurde die Verfassung am 20. Juni von den anwesenden Abgeordneten einstimmig verabschiedet. Zwei der am meisten kritisierten Artikel der Verfassung waren kurz zuvor aus dem Entwurf herausgenommen worden. Diese schwammig formulierten Artikel hätten es erleichtert, Personen, die keinen Besitzanspruch auf das von ihnen bewohnte Land vorweisen können, zu vertreiben. Armando Quispe, Sprecher der indigenen Gemeinschaft Kolla gibt gegenüber der argentinischen Zeitung Página 12 an, dass nur zwölf Prozent der über 400 indigenen Gemeinden Titel über ihren Grundbesitz haben. Angesichts der drastischen Einschränkungen ihrer Rechte erklärten sie den dritten Malón de Paz. Das aus aus dem Mapudungun entlehnte Wort Malón bezeichnete Überraschungsangriffe von Indigenen Gruppen auf Kolonialsiedlungen. Wie bereits 1946 zum ersten friedlichen Malón reisten auch diesmal Vertreter*innen indigener Gemeiden nach Buenos Aires.

Gouverneur Morales will sich mit Härte profilieren

Geblieben sind Artikel zur Bewahrung des sozialen Friedens, die die Teilnahme an Straßenblockaden sowie das Besetzen öffentlicher Gebäude unter Strafe stellen. Und die Repression setzt sich fort: Mitte Juli wurden gegen 40 Personen wegen des Vorwurfes des Aufruhrs Haftbefehle ausgestellt und ihre Wohnungen durchsucht. Die Menschenrechtsorganisation CELS wies darauf hin, dass davon vor allem Aktivist*innen von sozialen, indigenen, politischen Organisationen und Gewerkschaften betroffen waren. Auch mehrere Anwält*innen wurden festgenommen.

Die Unterdrückung sozialer Bewegungen durch Gerardo Morales ist dabei nichts Neues. Bereits mit seinem Amtsantritt 2015 kündigte er an, entschlossen gegen soziale Organisationen vorzugehen. 2016 wurde die Aktivistin Milagro Sala der Organisation Túpac Amaru nach einem dubiosen Prozess zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Dabei wurde ihr auch das Engagement in sozialen Organisationen verboten (siehe LN 512). Sala wurde 2019 erneut verurteilt und sitzt bis heute im Gefängnis.

Die Härte, die Morales an den Tag legt, hängt auch mit seinen politischen Ambitionen zusammen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, möchte Morales für die oppositionelle Koalition Juntos por el Cambio als Kandidat für die Vizepräsidentschaft antreten. Larreta und Morales gelten noch als moderates Duo gegen Patricia Bullrich, Macris berüchtigte Sicherheitsministerin und ihren Vize Luis Petro. Dieser bezeichnete Morales‘ Umgang mit den Protesten als „zu weich“. Dabei äußerte die interamerikanische Menschenrechtsorganisation CIDH bereits am 20. Juni Besorgnis über die Situation in Jujuy.

Repression erinnert an die Diktatur

Die Repression rief vielfach Erinnerungen an die Militärdiktatur (1976-83) hervor. So wurden etwa während Festnahmen, die eher Entführungen ähnelten, Menschen von nicht gekennzeichneten bewaffneten Sicherheitskräften auf zivile Pick-ups gezerrt. Festgenommene verschwanden zunächst, vielen wurde das Recht auf anwaltliche Vertretung verweigert. Videos auf den sozialen Medien zeigen, wie Personen mit deutlichen Missbrauchsspuren aus der U-Haft entlassen werden. Wie die chilenischen Carabineros schoss auch die argentinische Polizei mit Gummigeschossen auf Augenhöhe, mindestens drei Demonstrierende verloren dadurch die Sehkraft auf einem Auge.

Um sein Vorgehen zu rechtfertigen, veröffentlichte Morales auf seinem Twitter-Account interne juristische Dokumente, aus denen die Vorstrafen der Festgenommenen ersichtlich werden sollen. Zudem sollen Ausschreitungen und Plünderungen nach der Verabschiedung des Verfassungsentwurfes durch Sicherheitskräfte inszeniert worden seien. Nur gegenüber den Polizeikräften, die unrechtmäßig in die Universität von Jujuy eindrangen, kündigte Morales Konsequenzen an.

In einem Essay in der Onlinezeitung Revista Anfíbia weist die Anthropologin Rita Segato auf koloniale Kontinuitäten hin. Sie sieht in Morales’ Handeln eine Fortführung der Aneigungsbestrebungen, in der er selbst zum Kolonialherren wird. Und betont die Rolle der vor allem indigenen Frauen, die einen Kampf anführen, der nicht erst seit ein paar Monaten, sondern seit über 500 Jahren geführt wird.

Für den 20. Juli rufen Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften, sowie Abgeordnete zu einer landesweiten Demonstration für Jujuy auf. Das Datum hat historischen Bezug: 1976, in Zeiten der Militärdiktatur, wurde in der Noche del Apagón (Nacht des Blackouts) ein Stromausfall provoziert, um unauffälliger Personen verschwinden lassen zu können. Trotzdem oder gerade deswegen wird kräftig für den 20. Juli mobilisiert. Das dritte Malón de Paz kündigte an, die Straßenblockaden aufrecht zu erhalten, bis die Verfassungsreform zurückgenommen wird und indigene Rechte respektiert werden. So hat Morales auf seinem rücksichtslosen Weg zur Ausbeutung des weißen Goldes ein weißes Feuer entfacht, das große Teile der Bevölkerung Jujuys im Kampf vereint.

„Das große Thema ist der Schutz der Indigenen“

Wie steht es aktuell um die Menschenrechte in Brasilien?

Wir befinden uns in einer Phase des Wiederaufbaus, auch in Bezug auf die Menschenrechte. In der Regierungszeit von Bolsonaro wurden zwar keine spezifischen Normen, Programme oder Projekte im Bereich der Menschenrechte außer Kraft gesetzt. Es gab aber einen Prozess der Umkehrung von Menschenrechten und der inneren Zersetzung von Institutionen und politischen Maßnahmen.

Können Sie ein Beispiel geben?

Bolsonaro hat den Nationalen Plan zur Menschenrechtsbildung von 2006 nicht abgeschafft, aber er hat auch nichts getan, um ihn umzusetzen. Die einzige Maßnahme, die in seiner Amtszeit ergriffen wurde, war ein 20-stündiger Online-Kurs zu Menschenrechten. Tausende von Menschen haben daran teilgenommen, aber es war ein Kurs, in dem man Paragraphen liest und dann überprüft wird, ob man sie verstanden hat. Anders gesagt: Es war ein sehr begrenztes Programm zur Menschenrechtserziehung.

Wie hat sich die Amtszeit Bolsonaros auf die Situation der Menschenrechte ausgewirkt?

Erstens gab es eine Schwächung relevanter Institutionen, die schon zuvor nicht besonders stabil waren. Brasiliens Geschichte in Sachen Menschenrechte beginnt praktisch erst mit der Verfassung von 1988. Die erste Regierung Lula hat selbst mehrere Jahre gebraucht, um ein Ministerium für Menschenrechte einzurichten, zuvor gab es unter der Regierung Fernando Henrique Cardoso lediglich ein Sekretariat. Zweitens wurde eine konservative Version der Menschenrechte, die die Rechte bereits seit der Diktatur verbreitet, durch den Diskurs von Hass und Intoleranz während seiner Regierungszeit gestärkt. Brasilien hat eine sehr konservative, rassistische, LGBTQ-feindliche Tradition. Das ist unsere historische Ausgangslage, und Bolsonaro hat sie mit seinen Reden als „Kapitän des Busches“ nur noch verstärkt. In einer Rede sagte er, seine Regierung sei für Menschenrechte, aber nur diejenigen sollten Zugang haben, die Menschenrechte auch verdienen. Damit zerstörte er buchstäblich eines der Grundprinzipien der Menschenrechte, nämlich ihre Universalität. Aus einer aktuellen Studie geht hervor, dass es während der Amtszeit der Regierung Bolsonaro 1.171 Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger gab, darunter 169 Morde. Es ist wichtig zu wissen, dass die meisten dieser Fälle im Norden und Nordosten Brasiliens stattfanden. Und mehr als 30 Prozent der Betroffenen sind indigen. Das ist besonders relevant, weil Menschenrechtsarbeit ohne Verteidiger nicht voran geht.

In den von Ihnen koordinierten Projekten Sementes de proteção – Saat der Verteidigung – und Defendendo Vidas – Leben verteidigen – werden Menschenrechtsverteidiger*innen geschützt. Wie funktioniert das?

Die beiden Projekte arbeiten im Wesentlichen mit dem Prinzip der proteção popular, dem Schutz der Basis. Wir sind der Meinung, dass lokale Organisationen eine grundlegende Rolle beim Schutz von Menschenrechtsverteidigern spielen. Diese sollten nur in Ausnahmefällen aus ihrem Umfeld genommen werden, um sie zu schützen. Die proteção popular erfolgt in drei sich ergänzenden Dimensionen. Erstens über Selbstschutz, das sind die Maßnahmen, die ein Verteidiger in seinem persönlichen Bereich ergreifen muss, um sich keinem Risiko auszusetzen. Zweitens über gegenseitigen Schutz, sowohl zwischen Einzelpersonen als auch zwischen Organisationen. Wenn also ein Verteidiger aus der Bewegung der Landlosen (MST) bedroht ist, wird die Bewegung der von Staudämmen betroffenen Menschen (MAB) der MST helfen, sie zu schützen. Auch weil es bald einen Verteidiger aus der MAB geben könnte, der Schutz benötigt. Drittens über solidarischen Schutz, mit breiter Unterstützung durch nationale und internationale Netzwerke. Diese helfen dabei, Bedrohungen öffentlichkeitswirksam zu verbreiten und Unterstützung zu mobilisieren. Dafür braucht es tiefgreifende und dauerhafte Aufklärung und eine Schulung der Bevölkerung sowie Erfahrungsaustausch.

APIB, die Vereinigung der indigenen Völker, hat Jair Bolsonaro vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Anstiftung zum Völkermord und systematischer Aktionen gegen die indigenen Völker Brasiliens angeklagt. Was erwarten Sie von einem möglichen Prozess?

Bolsonaros Handlungen als Präsident, insbesondere in Bezug auf indigene Gemeinschaften, sind typisch für Vernichtungsaktionen. Was Bolsonaro während der Pandemie getan hat, war eine Kollaboration mit dem Virus, das heißt letztlich eine Kollaboration mit dem Tod. Er wurde von der APIB vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Völkermord angeklagt. Bolsonaro hat mehrere andere Strafverfahren am Hals, aber diese Klage hat die größten Erfolgschancen. Ich denke, dass es für ihn schwierig wird, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Teilweise ist das ja auch schon passiert. Das Oberste Wahlgericht hat ihn verurteilt, sodass er zukünftig nicht mehr wählbar sein wird. Wir hoffen, dass die verschiedenen Klagen, die auch bei anderen Gerichten anhängig sind, dazu führen werden, dass er sich vollständig verantworten muss.

Wie wird sich die Amtsübernahme durch Präsident Lula zukünftig auf die Menschenrechtslage in Brasilien auswirken?

Sein Sieg ist ein wichtiger politischer Sieg, aber er geht mit zwei riesigen Herausforderungen einher. Erstens, die Überwindung all dieser Hinterlassenschaften von Bolsonaro. Zweitens die Tatsache, dass er keine Mehrheit im Kongress hat, was die Regierung zur Geisel permanenter Verhandlungen macht. Ein Beispiel dafür war die Strukturierung der Ministerien der neuen Regierung.

Was ist Lulas wichtigste Aufgabe mit Blick auf die Menschenrechtslage?

Die wichtigste politische und pädagogische Aufgabe besteht darin dem Bolsonaro-Faschismus, der in der Gesellschaft immer noch sehr stark ist, entgegenzutreten. Und zwar mit Regierungsmaßnahmen, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Aktionen. Es geht darum, die Demokratie und die Beteiligung der Bevölkerung zu stärken. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Stärkung sozialer Bewegungen und der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern. Es ist die soziale und gesellschaftliche Auseinandersetzung, die die Agenda der Menschenrechte voranbringen wird, auch innerhalb der Regierung, die mit anderen Bereichen der Gesellschaft im Streit liegt.

Wenden wir uns einem sehr aktuellen Thema zu, nämlich der Grenzziehung indigener Territorien. Warum ist dieses Thema unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte so wichtig?

Das wichtigste Menschenrechtsthema in Brasilien ist heute der Schutz der indigenen Völker. Der bolsonarismo hat sie zum Hauptfeindbild erklärt. Der Zugriff auf indigenes Land wäre ein Triumph gewesen, den die Regierung Bolsonaro nicht erreichen konnte, auf den die Rechte jetzt aber hinarbeitet. Das neue Gesetz des Marco Temporal legt fest, dass indigene Territorien nur dann als solche anerkannt werden können, wenn es am 5. Oktober 1988, dem Datum der Verkündung der brasilianischen Verfassung, von Indigenen bewohnt wurde. Aber nicht nur das, es erlaubt auch die wirtschaftliche Ausbeutung von indigenem Land, auch durch Nicht-Indigene. Im Grunde geht es der Agrarindustrie um die Freigabe indigener Territorien, um sie auf „legalisierte” Weise land- und forstwirtschaftlich auszubeuten, indem entweder ihre Anerkennung verhindert oder die wirtschaftliche Ausbeutung der bereits anerkannten Gebiete genehmigt wird. Positiv ist: Es gibt eine Mehrheit in der brasilianischen Gesellschaft, welche die indigenen Forderungen unterstützt und sogar die Position der neuen Regierung gegen den Marco Temporal teilt.

Sie sagten, die wichtigste Menschenrechtsfrage in Brasilien sei der Schutz der indigenen Völker. Welche sind die anderen großen Themen?

Gewalt ist ein großes Problem. Es gibt eine sehr hohe Sterblichkeitsrate bei armen, Schwarzen und am Rande der Gesellschaft lebenden Jugendlichen sowie eine hohe Gewaltrate gegenüber Frauen. Weitere Probleme sind Folter und Masseninhaftierungen. Wenn die Mehrheit der Ermordeten jugendlich, Schwarz und arm ist, so haben 70 Prozent der Inhaftierten das gleiche Profil. Es gibt also auch eine starke rassistische Komponente der Gewalt. Ich würde sagen, dass das in der Gesellschaft eher verwässert wahrgenommen wird, im Gegensatz zur Situation der Indigenen. Ein Thema wurde in der Vergangenheit nicht als Menschenrechtsthema eingestuft, ist aber aufgrund seiner Dynamik und der Verpflichtungen, die Lula eingegangen ist, zu einem geworden: Umwelt und Klima. Ein großer Teil der organisierten Zivilgesellschaft sagt, dass der Schutz des Regenwaldes eine Aufgabe ist, die mit der Bevölkerung, die im Wald lebt und sich um ihn kümmert, zusammen gedacht werden muss.. Ein wichtiges Kapitel für die Menschenrechte ist auch die Stärkung der Demokratie, der direkten Beteiligung der Bürger. Wir sagen oft, dass Menschenrechte nicht durch Stellvertretung oder Repräsentation, sondern durch direkte Beteiligung verwirklicht werden.