Lies den gesamten Text in unserer aktuellen Ausgabe!

Zähe Aufarbeitung

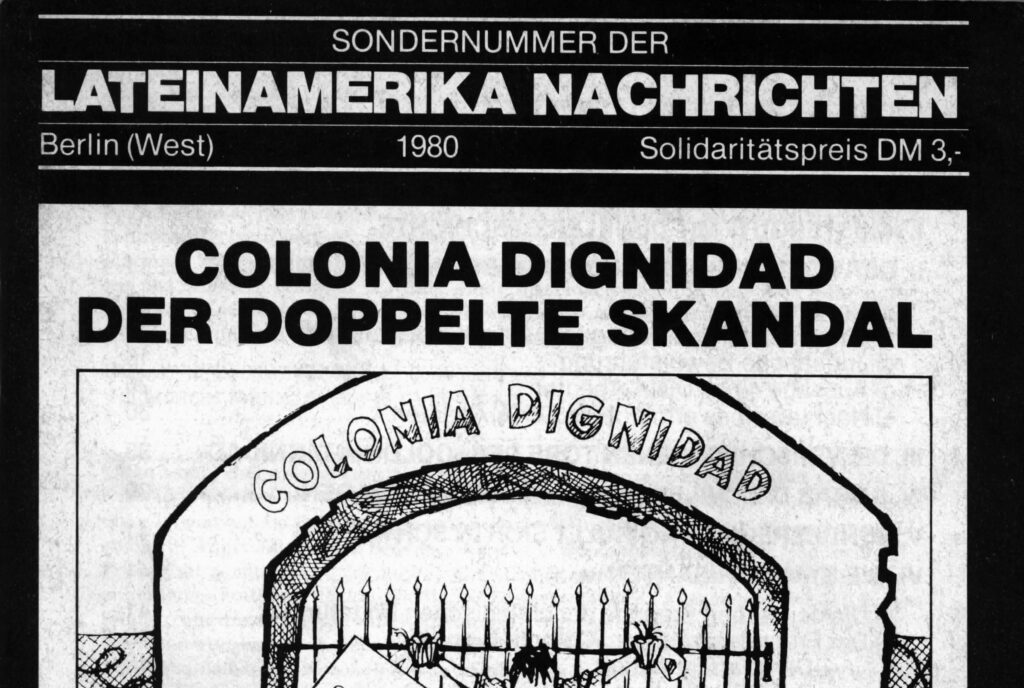

Skandal um Skandal Ausschnitt aus dem Cover der ersten LN-Sondernummer zur Colonia Dignidad von 1980

Über kaum ein Thema wurde über Jahrzehnte hinweg in den Lateinamerika Nachrichten so konstant berichtet wie über die Colonia Dignidad. Dabei wurde eine Vokabel besonders bemüht: Skandal.

Die erste von drei Sondernummern der LN zur Colonia Dignidad hieß „Der doppelte Skandal“. Sie erschien 1980, drei Jahre nachdem Amnesty International Frankfurt erstmals dokumentiert hatte, dass die vermeintliche deutsche Musterfarm in Chile dem chilenischen Diktaturgeheimdienst DINA als geheimes Folterzentrum diente. Die deutschen Anwälte der Colonia Dignidad hatten sofort nach Erscheinen der Broschüre im März 1977 beim Landgericht Bonn eine einstweilige Verfügung eingereicht und ein Verbot des Weitervertriebs erwirkt – ein Verbot, das über die Dauer eines der längsten Zivilverfahren in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte Bestand hatte. 20 Jahre lang durfte sich Amnesty nicht mehr zum Thema äußern. Die LN zeigten praktische Solidarität: In der Sondernummer gaben sie den in der Colonia Dignidad gefolterten Menschen eine Stimme und dokumentierten das Zivilverfahren vor dem Bonner Landgericht. Die beiden Autoren der verbotenen Amnesty-Broschüre, Dieter Maier und Jürgen Karwelat, versorgten die LN-Redaktion ab 1977 regelmäßig mit neuen Hintergrundinformationen, nicht nur zu den in der Colonia Dignidad begangenen Menschenrechts- verbrechen, sondern auch zum Netzwerk der Colonia Dignidad aus Diplomatie, Politik und Waffenindustrie in der Bundesrepublik.

Im Dezember 1989, in den letzten Wochen der Pinochet-Diktatur, erschien eine weitere Sondernummer mit dem Titel „Der Skandal geht weiter“. Ein Auszug aus dem Vorwort: „Das Auswärtige Amt verfügte schon lange über zuverlässige, ins einzelne gehende Berichte über die Zusammenarbeit der Colonia Dignidad mit dem chilenischen Geheimdienst DINA. Die Folge dieser gezielten Ausblendung ist, daß alle Gerichtsverfahren gegen die Politsekte abgeschmettert wurden oder sich endlos hinziehen […]. Gegen keines der Führungsmitglieder gibt es einen Haftbefehl. […] Alles in allem besteht die Möglichkeit, daß die Colonia Dignidad für die nächsten Jahre mit einem blauen Auge davonkommt.“

Mit dieser Prophezeiung sollten die LN recht behalten. Die Colonia Dignidad konnte bis zur Festnahme Paul Schäfers 2005 weiter Verbrechen begehen, obwohl Vieles seit Jahrzehnten bekannt war.

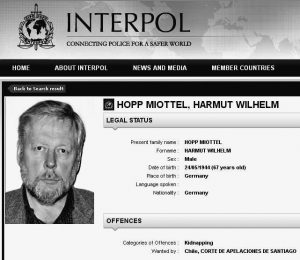

Das neuste Editorial zur Colonial Dignidad erschien 2018: „Ein Skandal“. Dieser besteht heute vorwiegend in der schleppenden Aufarbeitung. Die chilenische Justiz hat nur einen kleinen Teil der Verbrechen aufgeklärt und sanktioniert. Die deutsche Justiz hat komplett versagt und alle Verfahren eingestellt. Deutschland ist für Täter wie Hartmut Hopp heute ein sicherer Hafen, wo sie straflos ihren Lebensabend verbringen können. Keine*r der vermutlich über 100 in der Colonia Dignidad ermordeten und bis heute verschwundenen Verfolgten des Pinochet-Regime wurde bislang identifiziert. In der sich heute als „Villa Baviera“ bezeichnenden Siedlung leben Täter*innen und Opfer unter dem Aushängeschild eines „deutschen“ Folkloretourismus. Eine Gedenkstätte am historischen Ort lässt selbst unter der progressiven Boric-Regierung und einer deutschen Außenpolitik, die sich als „wertegeleitet“ versteht, weiter auf sich warten.

Die prekären Fortschritte bei der Aufarbeitung der Colonia Dignidad waren und sind bis heute den Akteur*innen zu verdanken, die Verbindungslinien zusammentrugen und das Agieren und Unterlassen in Justiz und Politik hinterfragten. Die LN waren hier ganz vorne mit dabei – und werden das hoffentlich in Zukunft auch weiter bleiben, der Skandal ist leider noch nicht zu Ende.

Jan Stehle teilt sich als Mitarbeiter des FDCL seit vielen Jahren ein Büro im Mehringhof mit den LN. Er hat diverse Artikel zur Colonia Dignidad in den LN veröffentlicht. 2021 erschien seine Dissertation “Der Fall Colonia Dignidad” im transcript Verlag.

SCHOLZ IM ADLERHORST

Es wirkte wie ein Klimatreffen. Am 30. Januar 2023 traf sich Bundeskanzler Olaf Scholz mit chilenischen Unternehmer*innen, darunter die deutsch-chilenische Handelskammer und die chilenische Industriekammer, kurz SOFOFA. In einer langen Rede beschwor der Kanzler gemeinsame demokratische Werte, zirkuläre Wirtschaft, Umweltschutz, den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel und internationale Solidarität. Nachdem er zuvor von chilenischen Studierenden sprach, die während der Militärdiktatur in Deutschland studieren konnten, meinte er: „Heute teilen wir unsere demokratischen Werte und die Überzeugung, dass individuelle Freiheit und soziale Sicherheit Hand in Hand gehen. […] Und noch etwas teilen wir: Wie viele Gesellschaften sind wir mit dem Ziel verbunden, unsere Wirtschaft neu auszurichten, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und klimaneutral zu produzieren.“

„Von einem SPD-Mitglied hätten wir mehr erwartet“

Zuvor hatte Scholz bereits angekündigt, den Aufbau einer Gedenkstätte in der ehemaligen Colonia Dignidad zu unterstützen. Es wirkt wie ein Tapetenwechsel: Wo einst knallharte wirtschaftliche Interessen galten, sind es heute Menschenrechte und Umweltschutz. Doch der Schein trügt. Hinter der Tapete versteckt sich weiterhin das Fundament einer interessengeleiteten Außenpolitik, in deren Zentrum die Familien geflohener Nazis stehen. So war der Besuch von Scholz der große Auftritt für Christoph Schiess − ein Unternehmer, der wenig in die chilenische Öffentlichkeit tritt. Er empfing den Bundeskanzler auf dem neuen, firmeneigenen Gelände in Vitacura. Der Komplex der Firma Tánica, einst Transoceánica, ist der sichtbarste Teil des Imperiums von Schiess, das vor allem im Immobiliensektor tätig ist. Regelmäßig taucht das Unternehmen in Konflikten auf, bei denen sich Anwohner*innen gegen Neubauten durch die Tánica wehren.

Das erklärte Ziel der deutschen Regierung war es, die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Derzeit will man vor allem Kupfer und Lithium aus Chile importieren, in Zukunft soll Chile „grüne“ Energie in Form von Ammoniak und Wasserstoff nach Deutschland liefern. Chile selbst sieht sich nach eigenem Bekunden als den zukünftig weltweit größten Wasserstoffexporteur, der aufgrund seiner vorteilhaften Lage – viel Sonne und direkt am Meer – den weltweit günstigsten Wasserstoff produzieren kann. Scholz seinerseits bekundete mehrmals, dass die wirtschaftlichen Beziehungen sich ändern müssten: Die Herkunftsländer der Rohstoffe müssten vom erwirtschafteten Reichtum profitieren. Hier witterten die Unternehmer*innen beim Treffen in der Tánica gute Geschäfte. Unter der Moderation von Cristoph Schiess’ Ehefrau, Jeanette von Wolffersdorff, sprach man gemeinsam über eine grüne Zukunft, in der zirkuläre Wirtschaft auf der Tagesordnung stehe. Doch wer steht hinter dem grünen Stelldichein der deutsch-chilenischen Wirtschaft? Es sind zum Teil kleine Unternehmer*innen, die sich im Bereich der Energie- und Minenwirtschaft betätigten. Doch präsidiert werden ihre Organisationen von alten deutschen Familien und deren Freund*innen. Es sind zum großen Teil die Nachfahren von Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Justiz der Alliierten flohen, beginnend bei Christoph Schiess. Relativ wenig bekannt ist über den Vater von Christoph und Gründer der Transoceánica: Wilhelm Schiess. Nach eigenen Angaben kam er im Jahr 1948 mit 23 Jahren nach Valparaíso, nachdem er es geschafft hatte, aus der Gefangenschaft der Roten Armee zu fliehen. Neben Schiess steht die Familie von Appen, die derzeit mit dem 55-jährigen Richard von Appen die chilenische Industriekammer präsidiert. Der Vater von Richard, Julio Alberto von Appen, kam als Spion für das NS-Regime erstmals im Jahr 1937 nach Chile. Nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte er sich in Santiago. Zudem war auch Victor Ide in Vertretung der deutsch-chilenischen Handelskammer anwesend. Ide gilt als enger Bekannter des Unternehmers Horst Paulmann. Paulmann kam als Kind nach Chile, nachdem sein Vater, der unter dem NS-Regime Richter war, nach Lateinamerika geflüchtet war. All diese Nazis gründeten in den 50er Jahren ihre Unternehmen, die vor allem während der Militärdiktatur stark wuchsen, – auch dank der guten Kontakte zum Militär.

Auch heute unterstützen die Unternehmer*innen stramm rechte Positionen. Cristoph Schiess sponsorte während der Wahlperiode die rechtsextreme Constanza Hube vom neoliberalen Thinktank Libertad y Desarrollo (Freiheit und Entwicklung). Paulmann war ein guter Bekannter des verstorbenen Paul Schäfer, des Gründungsvaters der berüchtigten Colonia Dignidad, sagt Winfried Hempel, der in der Colonia Dignidad aufgewachsen ist und derzeit als Anwalt die Opfer der Colonia vertritt. Für ihn ist das Händeschütteln des Kanzlers mit Nazifamilien „ein Affront“, wie er gegenüber LN sagte. Denn obwohl der Besuch von Bundeskanzler Scholz im Museum für Erinnerung und Menschenrechte in Santiago de Chile begann und Menschenrechtsthemen offiziell im Mittelpunkt seiner Reise standen, gab es laut Hempel wenig Konkretes: „Von einem SPD-Mitglied hätten wir mehr erwartet.“ Es fanden weder Treffen mit Opferorganisationen der Colonia Dignidad statt noch waren die entsprechenden staatlichen Stellen zum Staatstreffen eingeladen. Während sich die chilenischen Finanz- und Energieminister mit ihren deutschen Partner*innen trafen, fehlten der Justizminister und die Staatssekretärin für Menschenrechte gänzlich – eine Prioritätensetzung, die für Hempel ein Sinnbild der deutschen Politik ist: „Nach außen gibt sich der deutsche Staat als Paradebeispiel für Menschenrechte, doch in der Realität haben wirtschaftliche Interessen weitaus mehr Priorität.“ Der Anwalt erinnert daran, dass es lange brauchte, bis sich deutsche Staatsvertreter*innen für die Unterstützung der Colonia Dignidad entschuldigten. Es gibt Berichte, wonach das Auswärtige Amt aktiv versuche, Staatsbesuche vor Ort zu verhindern. So etwa als Bodo Ramelow im Oktober 2022, als Präsident des deutschen Bundesrates, einen Besuch in der Colonia Dignidad vornahm. Ramelow hatte anschließend das Verhalten des Auswärtigen Amtes heftig kritisiert, da ihm Informationen vorenthalten worden seien und sich Vertreter*innen des Amtes abschätzig ihm und den Opfervertreter*innen gegenüber verhalten hätten.

Nazis gründeten in den 1950ern Unternehmen, die vor allem während der Militärdiktatur stark wuchsen

Die nun angekündigte Gedenkstätte sei keineswegs neu, meint Hempel, „das Konzept steht seit mehr als acht Jahren.“ Es sei gut, dass nun auch von oberster staatlicher Stelle das Projekt unterstützt werde, doch „wenn Kanzler Scholz das Projekt würde vorantreiben wollen, hätte er während seines Besuchs den ersten Stein legen können.“ So blieb es nur eine weitere Ankündigung. Andere Projekte laufen deutlich schneller: Bei dem Besuch wurden zwei Wirtschaftsverträge unterzeichnet: einer mit dem chilenischen Bergbauministerium über eine deutsch-chilenische Partnerschaft für Bergbau, Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft, ein zweiter zur Kooperation der Hamburger Kupferraffinerie Aurubis mit der chilenischen staatlichen Kupfermine Codelco. Außerdem haben Porsche und Siemens bereits in die Testproduktion von synthetischen E-Fuel-Kraftstoffen in Chile investiert.

TATSÄCHLICH NEUE IMPULSE?

Gedenken an die Verbrechen der Colonia Dignidad Ramelow appelliert an deutsche Mitverantwortung (Foto: Jorge Soto)

Der Schwerpunkt von Ramelows Reise zwischen dem 10. und 15. Oktober lag auf möglichen zukünftigen Handelsbeziehungen im Zuge der ökologischen Transformation und der Energiewende, etwa dem Export von Lithium und Wasserstoff nach Deutschland. Dementsprechend wurde Ramelow von einer rund 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation aus Thüringen begleitet. Das chilenische Unternehmen RJR und die deutsche LiVERDE AG unterzeichneten einen Kooperationsvertrag über „Grünes Lithium für Europa aus chilenischen Ressourcen“. Dabei geht es um die Förderung von Lithium aus dem Salzsee Salar de Maricunga in der Atacamawüste im Norden Chiles. Es findet später Verwendung in Energiespeichertechnologien für Elektrofahrzeuge.

Der Geologe Luciano Travella von der Umweltschutzinitiative CODEMAA befürchtet dadurch jedoch eine Schädigung des gesamten Ökosystems der Atacamaregion, die als die weltweit trockenste Wüste gilt. Grundwasser solle aus dem Boden in Becken gepumpt werden, in denen Lithium durch Verdunstung gewonnen werden soll. „Es wird wahrscheinlich keine zwei Jahrzehnte dauern, bis die Region des Salzsees zerstört ist. Die lokale Bevölkerung und die Biodiversität sind bedroht“, erklärte er in der Zeitschrift Resumen. Außerdem kritisierte er das extraktivistische Modell, nach dem Rohstoffe aus dem Globalen Süden in unbearbeiteter Form in den Globalen Norden exportiert und dort gewinnbringend weiterverarbeitet werden.

Noch während des Besuchs von Bodo Ramelow sprach sich nach dem chilenischen Abgeordnetenhaus auch der Senat für das Freihandelsabkommen TPP11 aus. Das Trans-Pazifik-Abkommen zwischen elf Pazifikanrainerstaaten steht bei sozialen Bewegungen wegen laxer Umwelt- und Menschenrechtsstandards in der Kritik. Dazu kommt, dass es Schiedsgerichte etabliert, vor denen Unternehmen gegen staatliche Regulierungen etwa bei Umwelt- oder Produktionsbedingungen klagen können.

Der zweite Aspekt von Ramelows Reise war sein Besuch in der 350 Kilometer südlich von Santiago gelegenen ehemaligen Colonia Dignidad. Dort sprach er mit Bewohner*innen der 1961 von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer und rund 300 Gefolgsleuten gegründeten sogenannten „Kolonie der Würde“ über Zwangsarbeit und sexualisierte Gewalt, der viele von ihnen jahrzehntelang unterworfen waren. In der Villa Baviera (zu Deutsch Bayerisches Dorf), denn so nennt sich die Siedlung seit 1988 offiziell, leben heute noch rund 100 Personen. Sie betreiben Immobilienunternehmen, Landwirtschaft und Tourismus sowie einen Hotel-Restaurant-Betrieb im bayerischen Stil.

Am sogenannten Kartoffelkeller legten Bodo Ramelow und seine Delegation zusammen mit Angehörigen von Verschwundenen Blumen nieder. In dem Gebäude wurden Oppositionelle gefoltert, denn der chilenische Geheimdienst DINA kooperierte eng mit der Sektenführung und richtete nach dem Putsch 1973 ein Gefangenenlager auf dem Gelände ein.

„Seit über 40 Jahren kämpfen wir darum zu erfahren, was mit unseren Angehörigen geschehen ist“, berichtet Cristina Escanilla, deren Bruder Claudio im Oktober 1973 mutmaßlich in der Colonia Dignidad verschwunden ist. Im Kartoffelkeller erzählt sie der Delegation: „Mein Bruder war 16 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Zwei Wochen später erfuhren wir, dass er mit anderen Gefangenen zusammen in die Colonia Dignidad gebracht wurde“. Obwohl der Keller unter Denkmalschutz steht, hätten die Bewohner*innen der Villa Baviera ihn in den letzten Jahren eigenmächtig verändert, kritisiert Escanilla: „Als wir diesen Raum zum ersten Mal betreten konnten, sah es hier anders aus. An der Decke waren Blut- und Kratzspuren und Striemen von Schlägen zu sehen.“ Nach der Besichtigung des Kartoffelkellers sagt Ramelow: „Man spürt die Gewalt, die dort angewendet worden ist“. Der Ort sei ein erschütternder Beleg für die Folterungen auf dem Gelände.

Hunderte Oppositionelle wurden in der Colonia Dignidad gefoltert, Dutzende ermordet. Ihre Leichen wurden in Massengräbern verscharrt, später wieder ausgegraben, verbrannt, ihre Asche in den Fluss Perquilauquén geworfen. Da ihre Leichen nie gefunden wurden, gelten sie bis heute als Verschwundene.

Begleitet wurde der Bundesratspräsident von Prof. Dr. Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Der Historiker gehört einem deutsch-chilenischen Team von Gedenkstättenexpert*innen an, die im Auftrag beider Regierungen ein Konzept für eine Gedenkstätte zur Colonia Dignidad entwickelt haben. Dazu gehören außer Wagner Prof. Elizabeth Lira, Dekanin der psychologischen Fakultät an der Universidad Alberto Hurtado; Diego Matte, Rechtsanwalt und Leiter der Kulturabteilung der Universidad de Chile, sowie die Leiterin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Dr. Elke Gryglewski.

Mit einer Gedenk- und Bildungsstätte in der Ex Colonia Dignidad sollen die Verbrechen dokumentiert und eine Bildungsfunktion ausgefüllt werden, so Wagner. „Wir sehen ein Konzept von dezentralen Ausstellungen vor, in denen an die unterschiedlichen Opfergruppen an jeweils relevanten historischen Orten erinnert wird“. Gemeint sind damit die Gruppe der Siedlungsbewohner*innen; dann die Chilen*innen aus der Umgebung, die sexualisierter Gewalt, Zwangsadoptionen oder Vertreibung ausgesetzt waren, sowie die Opfer der Diktatur, also Folterüberlebende oder Angehörige von Verschwundenen.

„Unser Konzept sieht vor, dass der Kern der historischen Colonia Dignidad freigeräumt wird, um ihn als Bildungs- und Gedenkstätte zu nutzen und, dass im Umfeld ein neues Dorf entsteht“, erklärt Wagner. Es solle ermöglicht werden, dass Chilen*innen aus der Umgebung sich dort ebenfalls ansiedeln. „So soll die Villa Baviera aus der abgeschlossenen Enklave, die sie zurzeit leider immer noch ist, im Laufe der Zeit ein mehr oder weniger normales chilenisches Dorf werden“.

„Es ist wichtig, dass wir diesen Ort gemeinsam wandeln zu einem Gedenkort und zu einem Lebensort“, erklärt auch Ramelow nach dem Besuch in der Villa Baviera. Er appelliert an die deutsche Mitverantwortung.

Ramelow und Expert*innen wollen Schwung in die Debatte um eine Gedenkstätte bringen

Denn der deutschen Botschaft und mehreren bundesdeutschen Regierungen waren die Verhältnisse in der Colonia Dignidad bekannt. Doch sie verhinderten die Taten nicht, gaben Bewohner*innen, denen es gelang, aus der streng abgeriegelten Siedlung zu fliehen, teils keinen Schutz. Erst nach Anzeigen chilenischer Familien, deren Kinder in den 1990er Jahren in der Siedlung festgehalten und vergewaltigt wurden, floh Paul Schäfer 1997 nach Argentinien. Er wurde 2005 verhaftet und starb 2010 im Gefängnis. 2016 schließlich räumte Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister, in einer selbstkritischen Rede eine moralische Mitverantwortung der deutschen Regierung ein. 2017 beschloss der Deutsche Bundestag einstimmig, die Bundesregierung solle die Verbrechen der Colonia Dignidad aufklären – und die gemeinsame Errichtung einer nach wissenschaftlichen Kriterien gestalteten Begegnungs- und Gedenkstätte voranbringen (siehe LN 519/520).

Wagner und Ramelow wollen nun neuen „Schwung“ in die Debatte um eine Gedenkstätte bringen und hoffen auf einen symbolischen Spatenstich vor dem 50. Jahrestag des Putsches am 11. September 2023. Zuerst müsse aber eine Trägerin für eine gemeinsame deutsch-chilenische Gedenk- und Bildungsstätte gefunden und aus Regierungsgeldern finanziert werden, so Wagner. Zwar seien die politischen Voraussetzungen momentan gut, die chilenische Regierung fordere die Auseinandersetzung mit den während der Pinochet-Diktatur begangenen Verbrechen explizit ein. „Allerdings sind die Signale sowohl aus der deutschen als auch aus der chilenischen Regierung im Augenblick eher schwach ausgeprägt“, erklärt der Historiker.

Medienberichten zufolge war das von der Grünen Partei geführte Auswärtige Amt gegen den Besuch des Bundesratspräsidenten in der ehemaligen Colonia Dignidad. Ramelow wollte trotzdem in die deutsche Siedlung reisen und tat es. Schon 2016 besuchten Bundestagsabgeordnete im Rahmen einer Chilereise die Villa Baviera, auch damals riet die deutsche Botschaft von der Reise ab. Heute dürften Annalena Baerbock und die Grünen in der Leitung des Auswärtigen Amtes keine geschichtlich vorbelasteten Beziehungen zur Siedlung haben.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es dazu, die chilenische Regierung habe sich gegen einen Besuch von Bundesratspräsident Ramelow in der ehemaligen Colonia Dignidad ausgesprochen. Das chilenische Außenministerium bezieht dazu keine Stellung. Die Staatssekretärin für Menschenrechte im Justizministerium, Haydee Oberreuter hofft jedoch auf Fortschritte in der Zusammenarbeit zwischen der „chilenischen Regierung, für die das Thema der Menschenrechte zentrale Bedeutung hat, und der fortschrittlichen deutschen Regierung“. Chile werde die Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad im Rahmen des Nationalen Plans zur Suche nach Verschwundenen vorantreiben und dazu verschiedene Opferverbände einbeziehen, so Oberreuter.

Eine von beiden Regierungen 2017 eingerichtete „Gemischte Kommission“, die unter anderem die Errichtung eines Gedenk-, Dokumentations- und Lernortes in der Colonia Dignidad umsetzen soll, tagte zuletzt im Februar 2022. Die Verhandlungen verlaufen schleppend, kaum etwas dringt an die Öffentlichkeit. Das nächste Treffen soll Mitte November in Chile stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob die Regierungen Deutschlands und Chiles tatsächlich positive Impulse der Kooperation bei der Aufarbeitung setzen werden.

VERGEBEN, VERSCHWEIGEN, VERGESSEN?

Vor über 60 Jahren, im Jahr 1961, gründete der deutsche Laienprediger Paul Schäfer mit etwa 300 Anhänger*innen im Süden Chiles die sektenartige Gemeinschaft der Colonia Dignidad. Diese auslandsdeutsche Siedlung, die drei Jahrzehnte lang einen Status der Gemeinnützigkeit innehatte, war repressiv nach innen und kriminell nach außen. Der Alltag der Bewohner*innen war von unentlohnter Zwangsarbeit, sexualisierter Gewalt, Trennung von Frauen, Männern und Kindern sowie von Freiheitsentzug, Prügel und Erniedrigungen jedweder Art geprägt. Während der Diktatur (1973 bis 1990) richtete der Geheimdienst DINA ein Gefangenenlager in der deutschen Siedlung ein. Hunderte Oppositionelle wurden auf dem Gelände gefoltert, Dutzende ermordet oder zu Verschwundenen gemacht. Ihr Schicksal ist bis heute nicht aufgeklärt. Ihre Leichen wurden verscharrt, viele später wieder ausgegraben, verbrannt, ihre Asche im Fluss Perquilauquén verstreut.

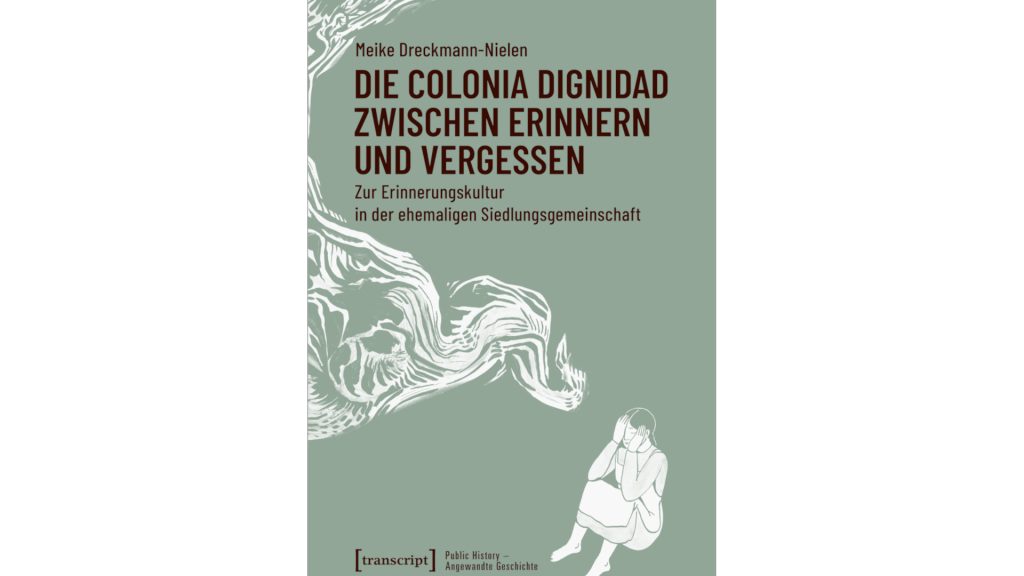

Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Meike Dreckmann-Nielen präsentiert nun ihre Forschung zu Dynamiken im (B)Innenleben der Gruppe von Personen, die teils bis heute in der deutschen Siedlung leben, die sich inzwischen Villa Baviera (Bayerisches Dorf) nennt und von Tourismus und Landwirtschaft lebt. Im Jahr 2019 hielt sie sich mehrere Wochen dort auf und interviewte fast 20 Bewohner*innen. Außerhalb der Siedlung führte sie einzelne Gespräche mit Folterüberlebenden, Angehörigen von Verschwundenen oder Menschenrechtsgruppen, einer Psychologin und einem Psychiater. Auf Basis dieser Arbeit konnte Dreckmann-Nielen prägende Narrative und „innergemeinschaftliche Vereinbarungen“ unter den heutigen Bewohner*innen identifizieren. Im besonders lesenswerten und auch für Nicht-Wissenschaftler*innen gut verständlichen fünften Kapitel zu erinnerungskulturellen Dynamiken beleuchtet sie psychologische Aspekte und religiöse Einflüsse, die in dieser zusammenhängenden Form bisher nicht beschrieben wurden. Sehr treffend entwickelt die Autorin eine „Denkfigur“, die einen sich selbst reproduzierenden Kreislauf interner Dynamiken skizziert. Diese basieren auf der Erinnerungskultur der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft, also dem bewussten Erinnern an historische Ereignisse, Persönlichkeiten oder Prozesse.

Religiöse „Vergebensmaxime“

Alltägliche Konflikte und auch schwere Verbrechen könnten demnach „nur innerhalb der Glaubensgemeinde“ geklärt werden, „weltliche Gerichte“ würden nicht akzeptiert. Eine „Spirale des Schweigens“ sei die Folge. Dass ehemalige Bewohner*innen kaum bereit sind, über die Strukturen der Siedlung und die dort begangenen Verbrechen zu sprechen, wird von Angehörigen der Verschwundenen als Affront empfunden. Die Historikerin zeichnet nach, dass das nicht nur die Straflosigkeit von Verbrechen der Diktatur fördert, sondern auch die historische Aufarbeitung und auch den Dialog zwischen Siedler*innen und Menschenrechtsgruppen blockiert.

Die Colonia Dignidad als „sich selbst verstärkender Resonanzraum“

Verfestigte historische Feindbilder, Konkurrenzgefühle zwischen verschiedenen Opfergruppen, Abgrenzung von „den anderen“ und Rückzug in die jeweils eigene Gruppe verstärken nach Dreckmann-Nielens Analyse das in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft bestehende Gefüge einschließlich der Vergebungsmaxime. Die Gruppe werde, so die Autorin, „zu einem sich stetig selbst verstärkenden Resonanzraum“. Allerdings sei dieser nicht statisch. Juristische, politische, monetäre Einflüsse von außen sowie psychosoziale Interventionen wirkten nach Dreckmann-Nielens Einschätzung auf die Aushandlung von Konflikten und damit auf den gesamten Kreislauf ein.

An aufklärerischen politischen und juristischen Einflüssen mangelt es allerdings. So hat die chilenische Justiz zwar einzelne Prozesse geführt und Urteile gefällt. Die deutsche Justiz hat jedoch bis heute keine einzige Anklage wegen Verbrechen der Colonia Dignidad erhoben. Die politische Aufarbeitung geht in Chile indes noch langsamer voran als in Deutschland. Dabei sind Verbindungen von Führungspersonen der Colonia Dignidad zur chilenischen Diktatur offensichtlich und sogar in einem von Siedler*innen selbst angelegten Geheimarchiv abzulesen.

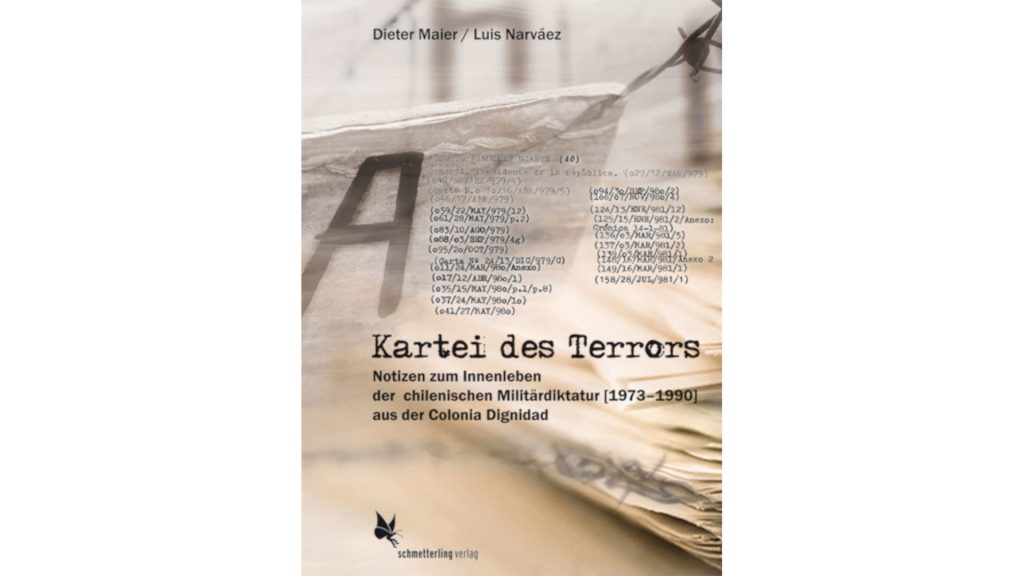

Geheimarchiv mit 45.000 Karteikarten

45.000 Karteikarten umfasst dieses Archiv, das vor allem Gerd Seewald, 2014 verstorbener Angehöriger der Führungsriege der Colonia Dignidad, ab 1974 bis 1990 akribisch führte. Viele mit Tarnkürzeln bezeichnete Informantinnen lieferten teils sehr intime Details über Zivilist*innen und Militärs. Die chilenische Polizei fand und beschlagnahmte das Archiv im Jahr 2005 in der ehemaligen Colonia Dignidad.

Seit 2014 haben Dieter Maier, der mehrere Bücher über die deutsche Sektensiedlung veröffentlicht hat, und der chilenische Journalist Luis Narváez die inzwischen digitalisierten Karteikarten in eine Datenbank eingepflegt. Sie haben die einzelnen Karteikarten verschlagwortet, mit den darauf erwähnten Quellen, Personen, Parteien und anderen Metadaten angereichert und online zur Verfügung gestellt.

„Repressionsallianz“

In Kartei des Terrors verweisen Maier und Narváez immer wieder auf diese Datenbank. Gemeinsam mit dem Buch stellt sie ein besonderes Nachschlagewerk zur Recherche konkreter Fälle zur Verfügung. „Ein Ziel der Recherche für dieses Buch war, zu rekonstruieren, wie und wo die Gefangenen verschwanden. Eine direkte Antwort gibt das Karteikartenarchiv nicht“, schreiben die Autoren. Aber sie präsentieren exemplarisch Karteikarten, die Aufschluss über Verhöre einzelner Gefangener, über Interna der Diktatur und der Struktur ihrer Repressionsorgane geben. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Zusammenarbeit zwischen der Colonia Dignidad, der Geheimpolizei DINA, dem Geheimdienst des Heeres SIM sowie Polizisten der Carabineros und Militärs aus Linares und Concepción zu. Die Autoren bezeichnen diese Kooperation, die für Entführungen, Folter, Mord und Verschwindenlassen von Oppositionellen im südlichen Chile verantwortlich war, als „Repressionsallianz“.

Mitunter ist die Fülle von Personen und politischen Gruppierungen sowie Abkürzungen und nicht immer klar zuzuordnenden Tarnkürzeln schwer nachzuvollziehen. Erklärungen zu Kürzeln und Decknamen finden sich über das Buch verstreut. Ein zusammenhängendes Verzeichnis sowie eine klarere Struktur der verschiedenen Kapitel wären beim Lesen sicherlich hilfreich. Aber es gelingt den Autoren sehr gut, die Geschichten einzelner Personen zu rekonstruieren. Ein Beispiel ist der 1933 in Mazedonien geborene und 2020 in Chile verstorbene Mile Mavrovski. Fernab der realen Situation wurde er aufgrund anti-slawischer Ressentiments als besonders gefährlicher „Russe“ mit Umsturzplänen stilisiert und 1974 elf Monate lang in der Colonia Dignidad festgehalten und gefoltert. In dieser Zeit galt er als „verschwunden“. Konkrete Geschichten wie diese zeichnen ein eindrückliches Bild verschiedener Dimensionen der Allianz zwischen der chilenischen Diktatur und der Colonia Dignidad.

So tragen beide Bücher aus ihren sehr unterschiedlichen Blickwinkeln wichtige Erkenntnisse zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad bei und sind als Appell an Regierungen und Justiz in Deutschland und Chile zu lesen, endlich konsequent und engagiert zu handeln. Jüngst hat die chilenische Regierung unter Gabriel Boric einen Aktionsplan zur Suche nach den Verschwundenen angekündigt, deren Angehörige seit fast 50 Jahren nach ihren Verwandten suchen. Auch Juan Rojas Vásquez, dessen Vater und älterer Bruder bis heute verschwunden sind, nachdem sie 1973 mutmaßlich in die Colonia Dignidad verschleppt wurden, fordert: „Wir haben ein Recht darauf zu wissen, wo und wann mein Vater und mein Bruder erschossen wurden und wo ihre Leichen sind.“ Es ist höchste Zeit.

LAUFEN GELASSEN

„Hier sind sie – Schluss mit dem Schweigepakt“ Angehörige von Verschwundenen fordern Aufklärung (Foto: Jorge Soto)

Bis 2004 lebte Reinhard Döring in der Colonia Dignidad. Dann verließ er die deutsche Sektensiedlung in Chile, in der Freiheitsberaubung, sexualisierte Gewalt und Zwangsarbeit zum Alltag gehörten, und die eng mit der Diktatur Augusto Pinochets kooperierte. Seit 2004 lebt der heute 75-Jährige weitgehend unbehelligt im nordrhein-westfälischen Gronau.

Seit 2005 ermittelt die chilenische Justiz wegen der Beteiligung an der Entführung und dem Verschwindenlassen der 1976 verschleppten politischen Gefangenen Juan Maino, Elizabeth Rekas und Antonio Elizondo gegen Döring und erließ einen internationalen Haftbefehl. Er soll als Kontaktperson der Colonia Dignidad zum chilenischen Geheimdienst DINA fungiert haben. Dieser hatte nach dem Putsch von 1973 ein Lager auf dem Gelände der deutschen Sektensiedlung eingerichtet, in dem Hunderte Oppositionelle gefoltert und Dutzende ermordet wurden. Diese wurden in Massengräbern auf dem Gelände der Colonia Dignidad verscharrt, ihre Leichen später wieder ausgegraben und verbrannt. Das belegen Aussagen von Angehörigen der deutschen Siedlung.

Döring selbst hatte bei einer Vernehmung in Deutschland 2009 gestanden, Gefangene bewacht zu haben. Außerdem soll er nach Aussagen, die ein anderer ehemaliger Angehöriger der Colonia Dignidad bei polizeilichen Vernehmungen 2005 in Chile gemacht hatte, als Fahrer auch Gefangene an einen abgelegenen Ort auf dem Siedlungsgelände zur Exekution transportiert haben. In einer früheren Vernehmung hatte Döring bestätigt, Waffen und Motoren – mutmaßlich von Autos von politischen Gefangenen – auf dem Gelände der Colonia Dignidad versteckt zu haben .

Wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit liefert Deutschland Döring nicht nach Chile aus. Ein 2016 eröffnetes eigenständiges Verfahren stellte die Staatsanwaltschaft Münster 2019 wieder ein. Es läge kein hinreichender Tatverdacht vor, hieß es damals (siehe LN 536). Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) kritisiert, wichtige Zeugen, die das ECCHR benannt habe, seien nicht vernommen worden. Es habe keinen ausreichenden Willen zur Aufklärung gegeben.

Bei einer Urlaubsreise in die Toskana wurde Döring am 22. September 2021 in der Kleinstadt Forte dei Marmi aufgrund eines Interpol-Haftersuchens festgenommen. Seitdem saß er dort in Haft. Einem Auslieferungsabkommen zwischen Chile und Italien entsprechend überstellte der Oberste Gerichtshof Chiles am 12. November fristgerecht einen Auslieferungsantrag für Reinhard Döring, der am 18. November in Italien ankam und am 19. bereits dem italienischen Justizministerium vorlag.

Doch ebenfalls am 18. November befand ein Berufungsgericht in Florenz, Dörings Gesundheitszustand sei „mit der Haft unvereinbar“. Deshalb solle seine Haft durch „weniger schwere Maßnahmen“ ersetzt werden. Kurzum: Döring wurde unter der Auflage, sich täglich einmal bei der Polizei in Lucca in der Toskana zu melden, aus dem Gefängnis entlassen.

Dieser Beschluss wurde bemerkenswerterweise vier Tage vor Ablauf der Frist zur Einreichung eines Auslieferungsantrags gefällt, und zwar unter Verweis darauf, dass die Voraussetzungen für die Haft sowieso am 22. November auslaufen würden. „Nach Informationen aus dem Justizministerium liegen keine Hinweise darauf vor, dass die chilenischen Justizorgane einen Auslieferungsantrag gestellt oder die entsprechenden Dokumente übergeben haben“, heißt es im Beschluss des Berufungsgerichts.

Ein „unentschuldbarer Fehler“

Die Frist zur Einreichung eines Auslieferungsantrags nicht einzuhalten, sei ein „unentschuldbarer Fehler“, sagt die Rechtsanwältin Mariela Santana. Sie vertritt die Schwestern des in Chile 1976 Verschwundenen Juan Maino, Margarita und Mariana Maino.

Santana kritisiert auch fehlendes Engagement der chilenischen Regierung. Der Außenminister müsse erklären, warum nicht direkt nach Dörings Verhaftung eine anwaltliche Vertretung des chilenischen Staates im italienischen Auslieferungsverfahren benannt wurde. Diese hätte aktiv für die Interessen des chilenischen Staates eintreten können.

„Es gab einen Haftbefehl, aber die Staaten haben nicht kooperiert, jetzt ist Döring entkommen“, sagt Mariana Maino. Sie kritisiert, Italien sei dafür verantwortlich, dass Döring entkommen konnte, Chile müsse nun reagieren. Und in Deutschland fehle es im Kontext der Colonia Dignidad insgesamt an einem Sinn für Gerechtigkeit. Tatsächlich ist Döring kein Einzelfall. Der in Chile rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilte frühere Leiter des Krankenhauses der Colonia Dignidad, Hartmut Hopp, lebt unbehelligt in Krefeld. Auch gegen ihn hatte die chilenische Justiz im Fall der Entführung von Juan Maino u.a. ermittelt – bis es ihm gelang, sich nach Deutschland abzusetzen (siehe LN 540).

VERBRECHEN UNTER DEUTSCHER SCHIRMHERRSCHAFT

Cover: transcript Verlag

Seit Jahrzehnten wird die Colonia Dignidad in der bundesdeutschen wie in der chilenischen Presse vor allem als die Geschichte einer deutschen Sekte unter Führung der sinistren Figur des Paul Schäfer erzählt, eines pädophilen Laienpredigers. Jan Stehle hat die Geschichte dieser Vereinigung minutiös rekonstruiert. Wir erfahren sehr viel über die Colonia Dignidad, die mit Würde wenig zu tun hatte, und über den wohl sehr charismatischen Paul Schäfer. Doch dieses Buch leistet deutlich mehr. Wir haben es mit einer überaus soliden Studie über den „Umgang bundesdeutscher Außenpolitik und Justiz mit Menschenrechtsverletzungen 1961-2020“ zu tun, wie es der Untertitel ankündigt. Der Autor hat dazu auch den Umgang der chilenischen Politik mit dieser eigentümlichen kriminellen Vereinigung ausgiebig beleuchtet. Schließlich gewährt uns der Band einen aufschlussreichen Einblick in die bikulturelle Zwischenwelt zwischen Deutschland und Chile − eine Zwischenwelt, in der Stereotypen eine folgenreiche Rolle spielen konnten.

Die Qualität dieser Arbeit hat viel damit zu tun, dass sie auf eine Doktorarbeit zurückgeht, die 2020 am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der FU Berlin erfolgreich verteidigt wurde. Dies kommt dem interessierten Publikum sehr zugute, denn Jan Stehle hat weit über das Niveau herkömmlicher Fachbücher hinaus intensiv recherchiert und alle Angaben akribisch mit Quellen belegt. Auch der stringente, klare Aufbau und die vorsichtige Art, aus Zusammenhängen Schlüsse zu ziehen, zeichnen die Arbeit aus. Die Kehrseite der akademischen Strenge ist der Umfang des Werks, das beinahe 650 Seiten umfasst. Der transcript-Verlag hat ein lesefreundliches Layout geliefert.

Recherchiert hat Jan Stehle bereits die Zeit ab 1946, als Paul Schäfer anfing, im rheinischen Troisdorf evangelische Jugendgruppen anzuleiten. Anfang der 1950er Jahre wurde er schon wegen sexuellen Missbrauchs von Jungen entlassen. Stehle identifiziert die freikirchliche Gruppe, die 1956 gegründet wurde und die Schäfer ganz ergeben war, als Blaupause für die Colonia Dignidad: Ein abgeriegeltes Gelände mit sozialpolitischer Fassade, brutalen Methoden und systematischer sexueller Gewalt. Als die deutsche Justiz gegen Schäfer wegen Päderastie Ermittlungen einleitete, fand er in Chile Zuflucht für einen Neuanfang. So entstand ab 1961 im mittleren Süden Chiles die Colonia Dignidad, die Züge einer Mustersiedlung trug: Pflege hilfebedürftiger, zumeist deutscher Kinder; ein Krankenhaus, das auch die benachbarte Bevölkerung aufnahm; eine leistungsfähige Landwirtschaft und eine technische Ausrüstung nach dem neuesten deutschen Stand. Selbst ein zünftiges Restaurant – Spezialität Eisbein und Sauerkraut – wurde später eröffnet. Zum positiven Bild der Siedlung trugen der konsequente Aufbau eines befreundeten Netzwerkes unter den örtlichen Honoratioren und eine nicht minder ausgeklügelte Lobby-Arbeit bei der Deutschen Botschaft in Santiago bei.

Fortlaufender und massiver sexueller Missbrauch von Kindern, finanzielle Ausbeutung der deutschen Bewohner*innen der Siedlung und der sonstigen Beschäftigten, totale Kontrolle des Alltaglebens durch Nutzung sektentypischer Mechanismen und Insassen, die durch Arzneimittel systematisch in Abhängigkeit gehalten wurden, waren die grausame Realität. Zur Zeit der Regierung Allendes haben die Anführer der Siedlung rechten Terrororganisationen und den putschbereiten Militärs zugearbeitet, nach dem 11. September 1973 haben sie eng mit der Militärdiktatur und ihrem Geheimdienst kooperiert, auch indem sie „Verschwundene“ gefangen hielten und sich an deren massenhafter Ermordung beteiligten.

Die Existenz und die Verbrechen der Anführer der Siedlung wären ohne die Unterstützung privater Kreise aus der Bundesrepublik und vor allem aus der CSU kaum möglich gewesen – dies, obwohl die deutsche Justiz und das Auswärtige Amt von vornherein über die kriminelle Energie von Paul Schäfer Bescheid wussten; obwohl seit den 1970er Jahren etwa das FDCL und die LN, Amnesty International und engagierte Anwält*innen immer wieder die Verbrechen bekannt machten; obwohl sogar Spiegel und Stern den Verbrechen der Colonia Dignidad ihre Titelseiten und ausführliche Berichte widmeten. Die Untätigkeit der Bundesregierungen und der Justiz mögen eine Teilerklärung darin finden, dass die Verbrechen in Chile stattfanden, außerhalb der Zuständigkeit bundesdeutschen Rechts. Aber Jan Stehle arbeitet heraus, dass die zuständigen Gerichte die Tragweite der Kriminalität durch die Führung der Siedlung jahrzehntelang ignorierten und dabei systematisch auf Eingriffsmöglichkeiten verzichtet haben. Schlimmer dürfte die Verantwortung der Deutschen Botschaft in Chile wiegen. Sehr viele der Botschafter in der untersuchten Periode und auch viele ihrer damit befassten Angehörigen haben Schäfer und seine Leute aktiv unterstützt. Wenige Monate nach dem Putsch schrieb Militärattaché Weidhofer in einem Vermerk an seinen Diensthern, die Colonia sei „deutsches Interessengebiet“. Was im deutschen Spielfilm Colonia Dignidad (2016) als eine dramaturgische Zuspitzung verstanden werden mochte, geschah immer wieder: Deutschen Insassen gelang die Flucht aus der Siedlung und die 400 km lange Fahrt nach Santiago, um sich in den Schutz der Botschaft zu begeben – aber aus der Botschaft wurden die Freunde in der Colonia angerufen, so dass sie die Geflüchteten zurück bringen konnten und so weit traktierten, dass sie im Nachhinein erklärten, sie hätten sich geirrt und gar nicht flüchten wollen. Hier tritt die andere Seite des herausragenden Beitrags von Jan Stehle hervor: Die Fakten, die er nüchtern darlegt, haben zumindest beim Rezensenten eine solche Wut, eine solche Trauer hervorgerufen, dass er die Lektüre immer wieder unterbrechen musste.

Erst 2016 sollte ein deutscher Außenminister – Frank-Walter Steinmeier – die Verantwortung der Bundesrepublik bekennen. Die meisten Verbrechen bleiben ungesühnt.

STRAFLOSIGKEIT UND WENIG HILFE

Vermisst: Chilen*innen suchen noch immer nach ihren in der Colonia ermordeten Angehörigen / / Foto: Zazil-Ha Troncoso, wikimedia, (CC BY-SA 4.0)

Vermisst: Chilen*innen suchen noch immer nach ihren in der Colonia ermordeten Angehörigen / / Foto: Zazil-Ha Troncoso, wikimedia, (CC BY-SA 4.0)

Es war ein herber Schlag für die Opfer: Am 6. Mai 2019 gab die Staatsanwaltschaft Krefeld bekannt, dass das Verfahren gegen Hartmut Hopp eingestellt wird. Nach fast acht Jahren Ermittlungen seien „weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht mehr vorhanden“, auch wären einige Taten mittlerweile verjährt, so die Begründung von Oberstaatsanwalt Axel Stahl. Der heute 75-jährige Hartmut Hopp war enger Vertrauter des Sektenführers Paul Schäfer und leitete das Krankenhaus, in dem Patient*innen zum Teil zwangssterilisiert, mit Schlägen und Elektroschocks gefoltert oder durch Psychopharmaka für die tägliche Arbeit in der Colonia gefügig gemacht wurden. Auch war Hopp derjenige, der die von Deutschen in Chile gegründete Sektensiedlung nach außen repräsentierte und die Kontakte zum Pinochet-Regime pflegte. In Chile wurde Hopp 2011 zu einer fünfjährigen Haftstrafe wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilt. Wie auch weiteren Colonia=Führungsmitgliedern gelang es ihm jedoch, vor dem drohenden Strafvollzug nach Deutschland zu fliehen.

Die Ersuche Chiles, Hopp auszuliefern oder die Haftstrafe in Deutschland antreten zu lassen, wurden von der deutschen Justiz abgelehnt. Die konkreten Vorwürfe gegen Hopp, die seit 2011 in Krefeld untersucht wurden, umfassten die Beteiligung am Mord von drei chilenischen Oppositionellen, Beihilfe zu Sexualstraftaten sowie gefähr- liche Körperverletzung.

Viele Zeug*innen wurden niemals vernommen, sondern ignoriert

Hinter der Einstellung von Hopps Verfahren steht bezeichnenderweise eine ganze Reihe von langwierigen und erfolglosen Ermittlungen: Auch die Verfahren gegen Reinhard Döring und weitere führende Köpfe der Sekte waren ergebnislos eingestellt worden (s. LN 465/536). Kein einziges Mal wurde in Deutschland Anklage gegen eines der Colonia-Führungsmitglieder erhoben. Dies macht die Bundesrepublik für sie zu einem sicheren Hafen der Straflosigkeit, in dem sie ungestört ihren Lebensabend verbringen können.Jan Stehle, Experte für die Colonia Dignidad beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika (FDCL), nennt die Straflosigkeit „unglaublich frustrierend“. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Stehle, Andreas Schüller vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und der Opfer-Anwältin Petra Schlagenhauf werfen sie der Krefelder Staatsanwaltschaft unzureichende Ermittlungen vor. Viele Zeugen, die für eine Aussage bereit gewesen wären, seien niemals vernommen, sondern schlicht ignoriert worden. Dem Vorwurf der Körperverletzung mit Psychopharmaka sei zudem nicht genug nachgegangen worden. Anwältin Schlagenhauf kündigte bereits Beschwerde gegen die Einstellung an, doch die Aussichten sind wenig erfolgsversprechend.

Auch bei der UN stieß der Umgang der deutschen Justiz mit den Colonia-Dignidad-Verbrechen auf Kritik. Der UN-Antifolterausschuss bekundete in seinem sechsten periodischen Bericht zu Deutschland ernsthafte Besorgnis, dass die derzeitige Situation Straflosigkeit begünstige. Für die Opfer und ihre Angehörigen ist Hopps Fall eine bittere Enttäuschung. Fassungslos zeigte sich zum Beispiel ein Angehörigenverband aus der Maule-Region. Der deutsche Staat mache sich durch die Straflosigkeit zum Komplizen der Menschenrechtsverletzungen, die in der Colonia Dignidad begangen wurden, stellten sie in einem offenen Brief fest, den die Sprecherin der Verbände, Myrna Troncoso, auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte.

Nur eine Woche nach dem Schock gab es weitere Neuigkeiten für die Opfer, diesmal auf politischer Ebene. Eine gemeinsame Kommission aus Bundestag und Bundesregierung präsentierte am 17. Mai ein Hilfskonzept für die Opfer der Colonia Dignidad. Das Konzept sieht eine einmalige Zahlung von bis zu 10.000 Euro vor, sowie einen zusätzlichen Fonds „Pflege und Alter“. Die Hilfe solle „rasch und unbürokratisch“ verlaufen, auch durch Einrichtung von Beratungsmöglichkeiten für die Opfer.

Eine verstärkte politische Aufarbeitung des Kapitels Colonia Dignidad war in Deutschland 2016 langsam ins Rollen gekommen. Der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bekannte eine „moralische Verantwortung des Auswärtigen Amtes“ und die Bereitschaft, „Maßnahmen zur Aufarbeitung zu ergreifen“. Deutsche Diplomaten hatten jahrelang freundschaftliche Kontakte zur Colonia gepflegt und Vorwürfe gegen die Sekte, unter anderem von Amnesty International, ignoriert. Im Jahr 2017 wurde schließlich in einem Bundestagsbeschluss festgehalten, die Verbrechen aufzuarbeiten.

Vermögen von ehemaligen Führungsmitgliedern der Sekte wurden bisher nicht angetastet

Das Hilfskonzept ist zwar fraglos eine Verbesserung, doch bleibt die Aufarbeitung insgesamt nur symbolisch, besonders weil viele Forderungen des Bundestagsbeschlusses, wie die strafrechtlichen Ermittlungen voranzutreiben, nicht oder enttäuschend umgesetzt wurden: Die Vermögen von ehemaligen Führungsmitgliedern der Sekte wurden bisher nicht angetastet. Obwohl diese Vermögen, wie es im Beschluss hieß „teilweise durch Sklavenarbeit, Rentenbetrug, Waffenproduktion und -handel und andere Straftaten“ angehäuft werden konnten, wurden sie von der Justiz immer noch nicht umfassend untersucht oder beschlagnahmt. Ehemalige Zwangsarbeiter*innen werden derweil mit dem schmalen Hilfskonzept abgespeist. Die strafrechtlichen und politischen Bemühungen wirken wie ein später und eiliger Schlussstrich, der unter das Kapitel Colonia Dignidad gesetzt werden soll. Ein bitterer Geschmack bleibt nach den jüngsten Ereignissen zurück.

EIGENE ERMITTLUNGEN UNNÖTIG

Verbrechen in der Colonia Dignidad Der deutsche Staat war mitverantwortlich (Foto: AFDD Talca/FDCL)

Verbrechen in der Colonia Dignidad Der deutsche Staat war mitverantwortlich (Foto: AFDD Talca/FDCL)

Das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hatte im April 2018 Strafanzeige gegen Reinhard Döring erstattet und der Staatsanwaltschaft Münster Hinweise auf dessen mögliche Beteiligung an Mordtaten vorgelegt. Aussagen ehemaliger Bewohner*innen der Sektensiedlung Colonia Dignidad aus vorherigen Gerichtsverfahren in Chile belegen, dass nach dem Militärputsch vom 11. September 1973 in der Colonia dutzende Gegner*innen der Pinochet-Diktatur erschossen und ihre Leichen verscharrt wurden. Wenige Jahre später wurden die Leichen wieder ausgegraben und verbrannt. Die betreffenden Aussagen stammen zu großen Teilen aus der Zeit nach März 2005, als der Sektenführer Paul Schäfer festgenommen wurde und die chilenischen Strafverfolgungsbehörden unter hohem Ermittlungsdruck standen. Der Beschuldigte Döring hatte sich jedoch bereits im Jahr 2004 nach Deutschland abgesetzt, sodass er in Chile nicht vernommen werden konnte. Deshalb seien die Informationen über ihn aus den chilenischen Ermittlungen spärlich, erklärt Jan Stehle vom Berliner Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), der seit Jahren zu dem Fall Colonia Dignidad forscht. Verschiedene Beschuldigte deckten sich in diesem Verfahren bis heute gegenseitig, so die Einschätzung Stehles. 2005 wurde Döring von der chilenischen Justiz international zur Fahndung ausgeschrieben. Die deutschen Justizbehörden ignorierten das chilenische Festnahmeersuchen allerdings und leiteten bis 2016 auch keine eigenen Ermittlungen gegen Döring ein.

In einem anderen Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Bonn hatte Reinhard Döring im Jahr 2009 als Zeuge ausgesagt und Straftaten wie die Bewachung von Gefangenen zugegeben, jedoch eine Beteiligung an Mordhandlungen verneint. Obwohl es Hinweise darauf gebe, so der Wissenschaftler Stehle, dass Döring Gefangene zu Erschießungen führte, wurden diese von der Staatsanwaltschaft Münster nicht als ausreichend relevant erachtet, um einen Anfangsverdacht wegen Beihilfe zum Mord zu begründen. „Der Beschuldigte war nach den vorliegenden Erkenntnissen lediglich als Bagger- und Kraftfahrzeugführer beschäftigt […]“, so lautet nun die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster. Paul Schäfer habe niemals eine Person „von Anfang bis Ende“ in die Verbrechensbegehung eingeweiht, so will es die Münsteraner Staatsanwaltschaft aus einer Aussage eines weiteren, nicht näher benannten Colonia-Mitglieds, das Gefangene bewacht hat, erfahren haben. Die Staatsanwaltschaft Münster habe diese Aussagen eines Beschuldigten nicht durch eigene Ermittlungen überprüft und mit anderslautenden Aussagen kontrastiert, kritisiert Jan Stehle vom FDCL. Stattdessen zitiere sie in der Einstellungsmitteilung einen Brief des Beschuldigten Döring und erwähne, dass dieser „unwiderlegbar angegeben“ habe, in der Colonia Dignidad selbst Opfer einer nicht näher bezeichneten Straftat geworden zu sein. „Dies ist ein düsterer Tag für die Angehörigen der in der Colonia Dignidad Ermordeten und für alle, die sich seit Jahrzehnten für eine Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad einsetzen“, resümiert Stehle. Die Staatsanwaltschaft Münster habe es nicht für notwendig erachtet, den Beschuldigten zu vernehmen, so sein Fazit. Allem Anschein nach seien keine eigenen Ermittlungsschritte unternommen worden, obwohl viele Ansätze dazu vorlägen, sagt der Mitarbeiter des FDCL. Stattdessen würde der Version des Täters unhinterfragt übernommen. „Kann es tatsächlich sein, dass in zweieinhalb Jahren sogenannter Ermittlungen nur einige Altakten gelesen und Briefe nach Chile geschrieben wurden? Wer so handelt, kapituliert vor einer Verbrechensgeschichte, die Hunderten von Menschen immenses Leid zugefügt hat“, urteilt Stehle. Die Begründung für die Einstellung lasse vermuten, dass sich die Staatsanwaltschaft entweder mit der Komplexität des Sachverhalts überfordert sehe – oder kein wirkliches Aufklärungsinteresse habe.

„Dass es nicht einfach ist, vier Jahrzehnte zurückliegende Verbrechen in einem anderen Land aufzuklären, steht außer Frage. Wer jedoch nach jahrzehntelanger Untätigkeit – wie die nordrhein-westfälische Justiz im Fall Colonia Dignidad – heute Ermittlungsansätze ignoriert und stattdessen die Täterdiskurse salonfähig macht, arbeitet eher einer Aufklärung zuwider als sie zu befördern. Dies ist traurig und in einem Rechtsstaat ein Skandal“, stellt Stehle fest. Auch die Rechtsanwältin Petra Isabel Schlagenhauf, Anwältin von Opfern der Colonia Dignidad, kritisiert das Münsteraner Gericht scharf. „Diese Entscheidung reiht sich ein in die lange Reihe von Versagen der deutschen Justiz im Umgang mit den Verbrechen, die in der Colonia Dignidad geschehen sind“, so die Berliner Anwältin. Die Exekution dutzender Personen sei durch mehrere Aussagen von Zeug*innen belegt. Dies gelte ebenso für die Tatsache, dass die Leichen der Menschen in Massengräbern vergraben und nach Jahren wieder ausgegraben wurden. „Wie man dies als nicht gesichert darstellen kann, ohne überhaupt die Zeugen, die hierzu aussagen können – und auch teilweise in anderen Verfahren dazu ausgesagt haben – zu vernehmen, bleibt das Geheimnis der Staatsanwaltschaft Münster“, so Schlagenhauf. Dass die Colonia Dignidad in der Diktaturzeit ein Folterzentrum des Geheimdienstes beherbergte, und dass dort politische Gefangene umgebracht wurden, wird nicht ernsthaft bestritten. Aber auch zum Verdacht gegen den in diesem Verfahren Beschuldigten hätte man nach Ansicht von Schlagenhauf und Stehle weitere sinnvolle Ermittlungen anstellen können. „Dies ist scheinbar aber nicht gewollt“, so deren bitteres Resümee.

KEINE WAHRHEIT, KEINE GERECHTIGKEIT

Bilder von Opfern der Militärdiktatur im Museum der Erinnerung (Foto:Carlos Teixidor Cadenas CC BY-SA 4.0)

Es war eine sehr kurze Amtszeit für Mauricio Rojas. Als Präsident Sebastián Piñera ihn am 10. August zum Kulturminister ernannte, konnte er wohl kaum ahnen, dass er bereits 94 Stunden später seinen Rücktritt ankündigen würde. Die Ernennung hatte landesweit für Empörung gesorgt, da Rojas in den letzten Jahren wegen harscher Kritik am Museum der Erinnerung und der Menschenrechte (MMDH) aufgefallen war. Mehrfach hatte er das Museum, welches vor allem die Menschenrechtsverletzungen während der Pinochet-Diktatur (1973-1990) dokumentiert, der „Montage“ bezichtigt und ihm Einseitigkeit sowie Geschichtsmanipulation vorgeworfen. Die Kritik von Menschenrechtsorganisationen zwang Rojas schließlich zum Rücktritt und entfachte eine Debatte um den Umgang mit den Verbrechen der Diktatur und Erinnerungskultur. Denn auch wenn der prompte Rücktritt ein erfreuliches Zeichen für die Aktivität und Stärke der Zivilgesellschaft darstellt: Unter der Regierung Piñera ist die ohnehin bislang nur sehr zaghafte Aufarbeitung der Verbrechen der Militärdiktatur so stark gefährdet wie lange nicht mehr.

Das Museum der Erinnerung sieht sich immer wieder mit Kritik aus dem rechten Lager konfrontiert.

Über die Zeit der Militärdiktatur gibt es in Chile stark unterschiedliche Positionen. Große Teile der Gesellschaft sind noch immer der Überzeugung, dass sie dem Land eher genutzt als geschadet hat, und dass im Kampf gegen die angebliche Misswirtschaft der sozialistischen Regierung von Salvador Allende (1970-1973) Opfer unvermeidbar waren. Das Museum der Erinnerung sieht sich seit der Eröffnung im Jahr 2010 immer wieder mit Kritik aus dem rechten Lager konfrontiert. Die Korporation des 11. September, eine Gruppe Verwandter und Anhänger*innen des Ex-Diktators Augusto Pinochet, fordert als Gegenstück sogar ein „Museum der Wahrheit“, um die angeblichen Verbrechen linker Terrorgruppen zur Zeit der Diktatur „ans Licht zu bringen“. Lorena Pizarro von der Organisation Angehöriger von Verschwundenen (AFDD) entgegnete, ein solches Museum wäre angesichts der Verbrechen der Militärs ein „Versuch der Rechtfertigung für einen Genozid“.

Auch der ehemalige Präsidentschaftskandidat José Antonio Kast fällt seit Jahren durch Aussagen auf, welche die Verbrechen der Militärs verharmlosen oder die Diktatur verherrlichen. Im Zuge einer bildungspolitischen Vortragsreihe kam es daher im März in mehreren Universitäten des Landes zu Protestaktionen gegen Kast. In Iquique und Temuco griffen Studierende den Politiker verbal und körperlich an, ein weiterer Vortrag in Concepción wurde auf Bitten der dortigen Studierenden abgesagt. Pünktlich zum 45. Jahrestag des Militärputschs am 11. September ließ Kast erneut von sich hören. So lobte er Pinochet und den Putsch im Jahr 1973, der Chile von einer marxistischen Diktatur befreit und davor bewahrt habe, zu einem weiteren Venezuela zu werden.

Solche polarisierenden Aussagen in Bezug auf die Militärdiktatur sind in Chile keine Seltenheit. Auch Hasstiraden von Pinochet-Anhänger*innen gegen Opfer und Linke sind an der Tagesordnung. Die Verbrechen der Diktatur hingegen werden nur schleppend aufgeklärt. Noch immer laufen hunderte offene Verfahren gegen Militärs und einige Zivilpersonen. Nur wenige der bisher erreichten Verurteilungen werden auch mit einer Haftstrafe vollstreckt. Kürzlich beschloss der Oberste Gerichtshof für fünf Angehörige der Streitkräfte und zwei Komplizen – alle für Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen – die vorzeitige Entlassung aus dem umstrittenen Gefängnis Punta Peuco auf Bewährung. Carmen Hertz von der Kommunistischen Partei bezeichnete die Entscheidung als Ausdruck einer chronischen Missachtung internationaler Menschenrechte durch die chilenische Justiz. Angehörigen- und Opferorganisationen brachten ihre Wut über die Entscheidung mit einer Protestaktion in der Hauptstadt Santiago zum Ausdruck. Dort hieß es: „Folterer, Vergewaltiger, Mörder und Entführer sind nun frei. Nein zur Straflosigkeit!“.

Gründe für diese anhaltende Straflosigkeit sind wohl auch das Schweigen über mögliche Täter*innen, die noch immer in militärischen oder politischen Ämtern sind sowie diverse Pinochet-Anhänger*innen in Regierungsverantwortung, vor allem aus der rechten Partei UDI. Diese stellt in Piñeras Regierungsbündnis Chile Vamos immerhin fünf Minister*innen, darunter die Bildungsministerin Marcela Cubillos Sigal, Tochter von Hernán Cubillos Sallato, dem Außenminister unter Pinochet und Mitorganisator des Militärputsches. Außerdem für die UDI im Kabinett sitzt Innenminister Andrés Chadwick, ein Cousin von Präsident Piñera und ehemaliger Unterstützer der Sektensiedlung Colonia Dignidad. Für die größte Empörung sorgte jedoch die Benennung von Hernán Larraín Fernández zum Minister für Justiz und Menschenrechte (siehe LN 525). Dass ausgerechnet dieses Ministerium durch einen engen Freund der Colonia und deren Sektenführer Paul Schäfer bekleidet wird, spricht Bände. Myrna Troncoso, Präsidentin der Angehörigenorganisation der Verschwundenen der Colonia Dignidad, bezeichnete Larraíns Benennung als „Schlag ins Gesicht aller Opfer“.

Doch Kritik an Erinnerung und Aufarbeitung kommt nicht nur aus der UDI, das zeigen die Äußerungen des parteilosen Rojas und des aktuellen Außenministers Roberto Ampuero von der Mitte-rechts-Partei Evópoli. Sie hatten das MMDH in einem gemeinsamen Buch als „Museum der schlechten Erinnerung“ bezeichnet. Präsident Piñera distanzierte sich zwar teilweise von diesen Aussagen, appellierte jedoch an die Meinungsfreiheit in Bezug auf Chiles Vergangenheit. Er nutzte die öffentliche Diskussion um die Personalie Rojas für eine eigene Ankündigung: Ab 2020 soll der Bau eines „Museum der Demokratie“ beginnen, das die Entstehung und Entwicklung der Demokratie in Chile „kontextualisieren“ soll. Dabei betonte er, das geplante Museum diene nicht der Relativierung oder dem Vergessen der Diktaturverbrechen. Welche Perspektive des Museums auf die Regierung Allende allerdings zu erwarten ist, machte Piñera bereits kurz vor dem Jahrestag des Militärputsches klar. So warf er Allende in einem Zeitungsinterview mit La Tercera vor, eine „kranke Demokratie“ geschaffen zu haben.

Maya Fernández, Enkelin Allendes, Mitglied der Sozialistischen Partei und Präsidentin des Abgeordnetenhauses erwiderte, Piñera würde mit der Ankündigung des Museums das Thema für seine Zwecke instrumentalisieren. Weiterhin macht sie ihn für einen Rückschlag für die Menschenrechte in Chile verantwortlich. Warum sie mit dieser Meinung nicht alleine steht, machte Chiles Präsident auch bei der Demonstration anlässlich des Jahrestags des Putsches am 11. September, auf der tausende Demonstrant*innen wie jedes Jahr Gerechtigkeit für die 40.000 Opfer und 3.000 Todesopfer der Diktatur forderten, klar: Er ließ die Kundgebung von der Polizei mit Tränengas und Gewalt auflösen.

KEINE HAFT FÜR HOPP IN DEUTSCHLAND

Hartmut Hopp bei einer Festnahme in Chile 1997 – hierzulande könnte ihm das nun erspart bleiben (Foto: FDCL)

In der 1961 im Süden Chiles gegründeten deutschen Sekte Colonia Dignidad haben deutsche Staatsbürger*innen bis 2005 schwerste Verbrechen begangen. Bewohner*innen der Siedlung wurden gequält, missbraucht und ausgebeutet. Während der Militärdiktatur (1973-1990) wurden hunderte chilenische Oppositionelle dort gefoltert, Dutzende ermordet. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen verläuft jedoch bislang schleppend, partiell und prekär.

Die bundesdeutsche Justiz ermittelt seit fast sechs Jahrzehnten ergebnislos gegen Täter*innen. Seit den ersten Verfahren gegen den Anführer Paul Schäfer im Jahr 1961 wurde bis heute fast durchgehend ermittelt, aber in keinem Fall Anklage erhoben. Das längste Ermittlungsverfahren führte die Staatsanwaltschaft Bonn von 1985 bis 2010 gegen vier Führungsmitglieder der Colonia, darunter auch Hartmut Hopp. Das Verfahren wurde eingestellt, da laut Staatsanwaltschaft kein hinreichender Tatverdacht festgestellt werden konnte.

In Chile liegen jedoch inzwischen diverse Gerichtsurteile vor. Diese umfassen bei weitem nicht alle von Sektenmitgliedern begangenen Straftaten, bilden jedoch eine sogenannte juristische Wahrheit bezüglich der diversen Verbrechen der Gruppe ab: Zu den Taten, wegen derer sie von der chilenischen Justiz in den letzten Jahren rechtskräftig verurteilt wurden, gehören Mord, Folter, Entführung und Verschwindenlassen, sexueller Missbrauch, Körperverletzung durch Elektroschocks und die Vergabe von Psychopharmaka, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Hopps Verhalten in der Colonia Dignidad wäre nicht zu beanstanden und „sozial-adäquat“

Oftmals standen die Tatvorwürfe und die von der chilenischen Justiz verhängten Strafen jedoch in keiner Relation. Die meisten Strafen wurden lediglich zur Bewährung ausgesetzt. Nur in den Untersuchungen zu sexuellem Missbrauch an chilenischen Kindern und wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden effektive Gefängnisstrafen verhängt. Diesen beiden und einem dritten Verfahren wegen dreifachen Mordes entzog sich Hartmut Hopp im Jahr 2011 durch seine Flucht nach Deutschland. Im Missbrauchsfall lag da bereits eine Verurteilung zu fünf Jahren Haft gegen ihn vor. Nach der Rechtskraft des Urteils im Jahr 2013 beantragten die chilenischen Behörden seine Auslieferung. Diese lief jedoch von deutscher Seite ins Leere, da das Grundgesetz in Artikel 16 Satz 2 zusichert: „Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden […].“ Daraufhin beantragte Chile bei den deutschen Behörden die Vollstreckung des chilenischen Urteils gegen Hartmut Hopp. Die Bedingungen für eine solche Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils in Deutschland regelt das Internationale Rechtshilfegesetz. Im August 2017 hat das Landgericht Krefeld diesem Antrag nach langer Prüfung zugestimmt.

Nach einer dagegen eingerichteten Beschwerde Hartmut Hopps hat das Oberlandesgericht Düsseldorf nun am 20. September beschlossen, dem chilenischen Antrag auf Haftvollstreckung gegen Hartmut Hopp in Deutschland nicht stattzugegeben. Die im chilenischen Verfahren aufgeführten Beweismittel seien nicht ausreichend, um den Tatbestand der Beihilfe zum sexuellen Missbrauch nach deutschem Verfahrensrecht zu belegen. Die Begründung des OLG-Beschlusses ist skandalös: Sie beruht unter anderem auf der Feststellung, „dass die Colonia Dignidad, später Villa Baviera, gerade nicht ausschließlich kriminellen Zwecken diente.“ Vielmehr sei sie auch eine „Wohltätigkeits- und Erziehungsgesellschaft“ gewesen. Hinweise aus dem chilenischen Urteil auf eine Beteiligung Hopps an den Verbrechen bewerten die Düsseldorfer Richter*innen als „nicht zu beanstandende sozial-adäquate Handlung.“

„Der Düsseldorfer Beschluss bestärkt das Schweigekartell der Verbrecher der Colonia Dignidad“

Diese falsche und die Verbrechen der Colonia Dignidad relativierende Sichtweise könnte weitreichende Folgen für eine zukünftige strafrechtliche Aufarbeitung der Verbrechen haben. Vor der Justiz Nordrhein-Westfalens anhängige Ermittlungsverfahren dürften durch die Argumentation des höchsten Gerichts des Bundeslandes gehemmt werden. Täter wie Hopp hingegen dürften sich bestärkt fühlen und ihren Schweigepakt fortführen. Mehrere per Interpol-Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Täter*innen der CD sind in den letzten Jahren nach Deutschland zurückgekehrt und leben hier unbehelligt. Diejenigen, die noch in Chile leben, werden nun möglicherweise die Reise nach Deutschland antreten. Denn die Erfahrung zeigt, dass sie hier Straffreiheit erwarten können.

Nach Strafanzeigen wegen Mordes, Körperverletzung und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch ermittelt die Krefelder Staatsanwaltschaft bereits seit 2011 gegen Hartmut Hopp. Nach Bekanntgabe des OLG-Beschlusses äußerte sich der ermittelnde Oberstaatsanwalt Axel Stahl jedoch gegenüber der Rheinischen Post, man sei in diesen Verfahren noch sehr weit von einem hinreichenden Tatverdacht entfernt.

„Die Untätigkeit gegenüber Tätern der Colonia Dignidad stellt einen Justizskandal dar“, so Jan Stehle, der das Thema im Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika (FDCL) bearbeitet. „Der Düsseldorfer Beschluss übernimmt die Sprache der Täteranwälte und bestärkt das Schweigekartell der Verbrecher der Colonia Dignidad. Deutschland ist zum sicheren Hafen für Menschenrechtsverbrecher geworden“, so Stehle. Auch die Rechtsanwältin Petra Schlagenhauf, die mehrere Opfer in den deutschen Verfahren gegen Hartmut Hopp vertritt, äußerte sich dazu: „Der Beschluss stellt sich in eine lange Reihe von Entscheidungen der deutschen Justiz, die die tatsächlichen Verhältnisse in der Colonia Dignidad unzutreffend beurteilen, und setzt de facto die für die Täter der Colonia herrschende Straflosigkeit fort. Wer davon ausgeht, dass es dort überwiegend normal und sozial-adäquat zuging, hat nichts verstanden.“ Schlagenhauf fordert eine Ausweitung und Beschleunigung der deutschen Ermittlungen gegen Hopp bei der Staatsanwaltschaft Krefeld: „Es gibt neben dem chilenischen Urteil noch ein genuin deutsches Ermittlungsverfahren wegen derselben Vorwürfe gegen Hartmut Hopp, in dem die zuständige Staatsanwaltschaft nunmehr aufzufordern ist, den Sachverhalt umfassend zu ermitteln und die Beweisangebote, die seit Jahren vorliegen, auszuschöpfen.“

Auch Rechtsanwalt Hernán Fernández, der die Opfer in dem chilenischen Verfahren vertritt, welches zur Verurteilung von Hopp wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch führte, zeigte sich bestürzt. „Der Beschluss des OLG Düsseldorf ist beschämend. Wir werden jedoch weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, damit die Täter nicht straflos ausgehen. Wenn die deutsche Justiz versagt, werden wir auch prüfen, ob auf europäischer Ebene Rechtsmittel möglich sind.“

// EIN SKANDAL

Nach jahrzehntelangem Schweigen, Wegducken und Herumlavieren kam vor einem Jahr die Überraschung: Der Bundestag beschloss einstimmig einen Antrag mit dem Titel „Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad“. Dies erweckte zumindest den Anschein, Deutschland würde sich endlich der Verantwortung für die von deutschen Siedler*innen begangenen Verbrechen in Chile stellen: systematischer Kindesmissbrauch, Zwangsarbeit, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka, Mord und Folter von Oppositionellen während der Militärdiktatur.

Spätestens seit 1966 wusste die deutsche Botschaft in Santiago von den Grausamkeiten – unternommen wurde nichts. Selbst der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier meinte 2016, deutsche Diplomaten hätten „bestenfalls weggeschaut“. In einigen Fällen wurden aus der Colonia Geflüchtete von der deutschen Botschaft in Santiago gar wieder in die Sekte zurückgeschickt. Um das alles aufzuarbeiten, verpflichtete der Bundestag die Regierung, bis zum 30. Juni 2018 ein „Konzept für Hilfsleistungen zur Beratung vorzulegen und dessen Finanzierung zu prüfen.“

Auf den letzten Drücker hat das Auswärtige Amt nun ein solches Konzept vorgelegt. Der Hammer kommt schon in der Einleitung: „Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass aus den Geschehnissen in der Colonia Dignidad keine rechtlichen Ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland entstanden sind. Vor diesem Hintergrund enthält der nachfolgende Entwurf für ein Hilfskonzept ausschließlich Vorschläge für freiwillige Unterstützungsmaßnahmen.“ Und: „Individualmaßnahmen, insbesondere Geldzahlungen an Einzelpersonen, sind dagegen nicht vorgesehen.“

Die geplanten Maßnahmen sind dann auch nicht mehr als ein Potpourri an unverbindlichen Bildungs- und Unterstützungsmaßnahmen für die deutschen Opfer der Sekte, die ohne jeglichen Rentenanspruch nach jahrzehntelanger Zwangsarbeit in der Colonia auf finanzielle Hilfeleistungen gehofft hatten. Von Unterstützung für die Angehörigen der chilenischen Opfer ist in dem Konzept gar zu keinem Zeitpunkt die Rede. Dabei hatten sie nicht einmal Entschädigung gefordert, sondern lediglich wissenschaftliche und technische Unterstützung bei der Suche nach Massengräbern und der Exhumierung und Identifizierung dort begrabener Häftlinge. Enttäuscht wurden sie dennoch: „Was das Konzept der Bundesregierung als ‚Zusammenarbeit‘ vorschlägt, ist die Delegierung dieser wissenschaftlichen Arbeiten an ein undurchschaubares, bürokratisches Netz von Zuständigkeiten, die – wir kennen es leider – letztlich in der Straflosigkeit versanden“, kommentierte Myrna Troncoso, Präsidentin der Angehörigenorganisation der Verschwundenen der Colonia Dignidad in der Región del Maule.

Auch Vertreter*innen von verschiedenen Parteien äußerten sich fassungslos über das Konzept. Ein „Affront“, so Renate Künast, ein „Skandal“ und „beschämend für Deutschland“ sei das Papier, so der CDU-Abgeordnete Michael Brand. Aber warum eigentlich? Hätte man wirklich erwarten können, dass eine deutsche Regierung Menschenrechte und historische Verantwortung für wichtiger erachtet als fiskalpolitische Peanuts? Hat sie das jemals? Denn dann könnte ja schließlich jeder kommen: Die Nachfahren der Opfer des Völkermordes an den Herero und Nama in Namibia oder der Brandschatzung Griechenlands während des Zweiten Weltkriegs, oder die Opfer der Bombardierung eines von Zivilist*innen umringten Tanklasters im afghanischen Kundus 2009 und ihre Angehörigen. Ganz zu schweigen von der menschenverachtenden Flüchtlingspolitik der deutschen Regierung: Dank Dublin-Verordnung kann mit ruhigem Gewissen auf Länder an den EU-Außengrenzen gezeigt werden. Verantwortung abgeschoben, Hände in Unschuld gewaschen. Bereits mehr als tausend ertrunkene Migrant*innen im Mittelmeer 2018 spielen keine Rolle. Nur Teile der Zivilgesellschaft setzen sich für sie ein, wie zuletzt auf den Seebrücke-Demos in mehreren deutschen Städten.

Diese menschenverachtende Außenpolitik Deutschlands ist ein Skandal, ein Affront, aber leider eben wie immer und wenig überraschend. Da ist das Konzept zur Colonia Dignidad keine Ausnahme.

ERINNERUNGEN AN DAS LAGER

Dieses Buch war fällig. Was bisher über die deutsche Sektensiedlung in Chile geschrieben wurde, stammte – mit der rühmlichen Ausnahme von Ulla Fröhling – von Männern und handelte von Männern. Nun hat Heike Rittel mit ihrem Mann Hagen die Frauen der Colonia befragt. Sie hatten bis dahin fast ausnahmslos geschwiegen. Nun sprudelte es aus ihnen heraus.

Die Frauenprotokolle, die dabei entstanden, sind einzigartige Zeugnisse einer totalen Institution, wie es sie nie zuvor gab. Sie handeln von sektenspezifischer und frauenspezifischer Unterdrückung vor dem Hintergrund der Miltärdiktatur Pinochets. Die Frauen der Colonia Dignidad wurden erniedrigt und misshandelt. Mädchen sollten mit Medikamenten, Elektroschocks und enger Kleidung an ihrer geschlechtlichen Entwicklung gehindert werden. „Wir blieben die Mädchen, die kleinen Putzlappen.“ Die Frauen wurden so zu Arbeitstieren in einem Sklavenstaat getrimmt.

Auch untereinander waren die Frauengruppen in der Colonia Dignidad hierarchisch aufgebaut: „Wir Mädchen mussten uns gegenseitig hart verdreschen, um die Eitelkeit und das Weltliche aus uns rauszuprügeln.“ Wer nicht fest genug zuschlug, wurde gleich selbst geschlagen. Diese Struktur reichte von den „Gruppentanten“ für kleine Mädchen bis zu der offenbar sadistischen Folterärztin Gisela Seewald, die Teufelsaustreibungen praktizierte. Die Täter*innen haben bis heute kein Schuldbewusstsein, sie fühlten sich als „Teil einer großen Sache“. Die Opfer hingegen konnten sich nicht widersetzen, denn „dann hätten wir ja dem Ganzen geschadet“. Das „Ganze“ war der Weg zu Gott durch Selbstverleugnung und der Kampf gegen den Kommunismus.

Die Colonia Dignidad war so einzigartig, dass Verallgemeinerungen schwierig sind. Aber viele Züge des Lagers werden in Lasst uns reden im Brennglas sichtbar. Die Sammlung enthält Materialien zum Verhältnis von Geschlecht, Sexualität und Gewalt, wie es sich in der hermetisch abgeschlossenen Siedlung entfaltete.

Die Frauen leben heute mit gebrochenen Identitäten. Ein Teil hat es geschafft, aus dem immer noch als „Villa Baviera“ bestehenden Kollektiv auszubrechen. Einige sind in den Protokollen so ehrlich, die unauflösliche Verstrickung von Opfern und Täter*innen in der Colonia zu benennen. Die meisten flüchten sich in die Opferrolle. Eine interne Aufarbeitung der Verbrechen, die in der Colonia Dignidad verübt wurden, steht bis heute aus, „weil wir alle selbst auch Opfer waren und immer noch sind“. Opfer-Sein, das ist die neue Gruppenidentität derer, die noch in der Siedlung wohnen. Die von Heike und Hagen Rittel erstellten Protokolle laufen gelegentlich Gefahr, dieser Mentalität Vorschub zu leisten. Aber sie sind wertvolle Dokumente des ambivalenten gegenwärtigen Bewusstseinsstandes dieser zerfallenden Psychosekte. Die Aussagen der Frauen werden von Jürgen Karwelat sachkundig eingeleitet und kommentiert. Was bleibt? Eine Frau sagt: „Aber ich habe einen Ort der Erinnerung. Ich gehe wahnsinnig gerne auf unseren Friedhof.“ Bleibt zu hoffen, dass die Colonia Dignidad einmal zu einem besseren Erinnerungsort wird als dieser Friedhof!

PIÑERAS GRUSELKABINETT

„Einen ehemaligen Freund der verbrecherischen Colonia-Führung als Minister für Justiz und Menschenrechte zu ernennen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Opfer“, meint Myrna Troncoso in einer Pressemitteilung des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL). Gemeint ist Hernán Larraín Fernández von der postfaschistischen Unabhängigen Demokratischen Union (UDI), die nach dem Ende der zivil-militärischen Diktatur Augusto Pinochets (1973-1990) von dessen Anhängern gegründet wurde. Larraín Fernández hatte – wie die meisten Granden seiner Partei – schon während der Diktatur Karriere gemacht. Besonders problematisch ist sein Verhältnis zur Sektensiedlung des deutschen Aussiedlers Paul Schäfer, der Colonia Dignidad. In den ersten Jahren nach dem Pinochet-Putsch, als dort systematisch Diktaturgegner*innen gefoltert und vermutlich über hundert von ihnen ermordet wurden, besuchte Larraín – gemeinsam mit Pinochets Chefideologen Jaime Guzmán – die Siedlung. Als die Vorwürfe wegen Kindesmissbrauch und Folter gegen die Siedlung immer vehementer wurden, verteidigte er sie viel zu lange und bezeichnete die Vorwürfe als Verleumdungen. Entsprechend fassungslos zeigen sich heute die Opferverbände über seine Ernennung als Minister für Justiz und Menschenrechte: „Es schockiert uns, denn er gehörte dem persönlichen Freundeskreis von Paul Schäfer an. Er verteidigte ihn, auch als die Vorwürfe schon bestätigt waren. Es kann nicht sein, dass er keine Informationen über die Gefangenen in der Colonia Dignidad hatte“, so Alicia Lira, Vorsitzende des Angehörigenverbandes der während der Diktatur aus politischen Gründen Exekutierten (AFEP) gegenüber der Tageszeitung La Tercera. Auch wenn sich Larraín mittlerweile von der Colonia distanziert hat, deutet seine Ernennung auf den Stellenwert hin, den die Aufarbeitung der Diktaturverbrechen in der Regierung Piñeras haben wird.

In Piñeras Kabinett tummeln sich auch altbekannte Gesichter aus der Ära Pinochet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass offen homophobe und antifeministische Positionen im Kabinett Piñeras nicht vertreten sind. Isabel Plá (UDI), die neue Ministerin für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit, ist eine vehemente Kritikerin einer der größten Errungenschaften der Regierung Michelle Bachelets, der Teillegalisierung von therapeutischen Schwangerschaftsabbrüchen, die bis dahin komplett illegal waren. Das gleiche gilt auch für Emilio Santelices (parteilos), den neuen Gesundheitsminister. Dieser macht zu allem Überfluss den Anschein, das zutiefst dysfunktionale chilenische Gesundheitssystem noch stärker den Marktmechanismen zu unterwerfen. Das Aussetzen der Konzessionsvergabe für privat betriebene Krankenhäuser unter Bachelet hatte er stark kritisiert. Mit ihm dürfte der für weite Teile der Bevölkerung nicht erschwingliche private Gesundheitssektor weiter an Größe und Unterstützung gewinnen – zu Ungunsten einer adäquaten öffentlichen Gesundheitsversorgung, die auch ärmeren Bevölkerungsschichten Zugang gewährleistet.

Der konservative Rollback in Chile, den die Regierung Piñeras in Angriff nehmen wird, zeigt sich auch bei den zahlreichen intendentes, den von der Zentralregierung ernannten Verwaltungsbeamt*innen für die Regionen. Diesen kommt in dieser Legislaturperiode besondere Bedeutung zu, da sie nach einer Strukturreform ab 2020 nicht mehr ernannt, sondern gewählt werden. Die jetzt ernannten intendentes werden, sollten sie sich dann zur Wahl stellen, mit einem Amtsbonus in den Wettstreit um die Wählerstimmen ziehen.

Offen homophobe und antifeministische Positionen sind im Kabinett vertreten.

Besonders schwer werden es soziale Bewegungen in der indigen geprägten Region Araucanía haben. Seit Jahrzehnten kämpfen Mapuche hier um die Rückgewinnung ihres ehemaligen Territoriums und gegen die Umweltzerstörung und Landnahme durch Forstunternehmen. Mit Luis Mayol von der konservativ-neoliberalen Partei Nationaler Erneuerung (RN) wird dort ein Vertreter des Agrobusiness den Posten den intendente übernehmen. Mayol war bis 2011 selbst Direktor eines von ihm gegründeten Agrarunternehmens. Allein seine Benennung ist im Kontext der Auseinandersetzungen zwischen Mapuche und Forstunternehmen schon eine Ansage, auf wessen Seite die kommende Regierung stehen wird. Mayol hat, genau wie auch schon Piñera selbst, angekündigt, gegen den „Terrorismus“ in Araucanía vorzugehen. Man kann nur hoffen, dass das rechtskonservative Gruselkabinett, mit dem sich der Präsident umgibt, nicht widerstandslos Angst und Schrecken verbreiten wird.

ENDLICH AUFARBEITUNG?

Besuche im Knast lohnen sich wohl doch manchmal. Mario Carroza, seines Amtes Richter in der chilenischen Hauptstadt Santiago besuchte am 25. August 2017 das Gefängnis von Cauquenes, etwa 300 Kilometer südlich von seinem Arbeitsplatz. Dort verhörte er die Funktionäre der ehemaligen Sektensiedlung Colonia Dignidad Kurt Schellenkamp (90), Gerd Mücke (87) und Gunter Schafrik (62), die alle drei wegen Sexualdelikten gegen Kinder zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Obwohl bereits in den 1960er Jahren einzelne Colonos (Siedler*innen) entkommen konnten, die von den Grausamkeiten in der Siedlung berichteten, hielt sich die Siedlung, die heute Villa Baviera (Bayerisches Dorf) heißt, bis Mitte der 1990er. Möglich war dies unter anderem aufgrund der Verbindungen hochrangiger Sektenmitglieder zu deutschen Politiker*innen und Diplomat*innen und weil die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Santiago de Chile sich taub stellte, wenn über die Verbrechen der Colonia berichtet wurde.

Sektenführer Paul Schäfer war im Jahr 2006 in Chile zu 20 Jahren Haft verurteilt worden und starb 2010 im Gefängnis. Und auch wenn mittlerweile einige ehemalige Funktionäre der Sekte in Haft sind, gibt es noch einiges an Aufarbeitung zu tun. Unter anderem sind noch immer Gräber von gewaltsam Verschwundenen der Militärdiktatur unentdeckt. Eben wegen der Suche nach einem dieser Gräber machte sich Carroza auf den Weg zum Gefängnis von Cauquenes, um dann direkt weiter zu fahren, um Hinweisen von Willy Malessa (68), einem ehemaligen Colono nachzugehen. Dieser berichtete von einem Grab, circa zwölf Kilometer vom Eingang der Colonia entfernt. Die Ermittlungen und Ausgrabungen dazu sind noch im Gange, Myrna Troncoso von der Vereinigung der Angehörigen der verhafteten Verschwundenen und politisch Hingerichteten in Talca, mahnt aber trotzdem, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben: „Es gibt eine neue Spur, einen neuen Hoffnungsschimmer dafür, dass diese Erde einen oder mehrere unserer geliebten Angehörigen versteckt. „Wir dürfen keine Erwartungen aufbauen, die über das hinausgehen, was die Wissenschaft und das korrekte Handeln von Herrn Mario Carroza uns sagt.“ Man müsse nun vorsichtig und behutsam sein.