Lies den gesamten Text in unserer aktuellen Ausgabe!

„Ein anderer Blick auf die Diktatur“

Lies den gesamten Text in unserer aktuellen Ausgabe!

Blutig und bissig

Bei Chiles bekanntestem Filmemacher Pablo Larraín (No, Spencer, Jackie) kommt es öfter einmal vor, dass in seinen Filmen nicht genau das steckt, was das Publikum sich erhofft hatte. In seinem Werk Ema von 2019 ließ er die Steilvorlage zu einem feministischen Manifest ungenutzt verstreichen. Nun übernahm Larraín 50 Jahre nach dem Putsch von Augusto Pinochet in Chile mit El Conde die fast schon logische Aufgabe, sich mit dem vielleicht größten politischen Schreckgespenst Lateinamerikas zu befassen. Eine Chance zur gnadenlosen Abrechnung für den Regisseur, der die Auswüchse des Systems Pinochet bereits in vorherigen Filmen direkt und indirekt kritisierte. Aber würde er sie auch nutzen?

Die skurrile Ausgangssituation des Films, in dem Pinochet als Vampir seinen eigenen Tod fingiert hat und als gruseliger Schatten seiner selbst bis heute in Chile weiterlebt, legt diesen Schluss nahe. Die Antwort lautet dennoch wie so oft bei Larraín: Ja und Nein. Denn El Conde, so überraschend es klingt, ist vor allem ein fast schon klassisch genretreuer Vampirfilm geworden. Da ist das alte, verbitterte und lebensmüde Scheusal Pinochet, das vergangenen Zeiten und Reichtümern nachtrauert und doch vom Durst nach Blut nicht lassen kann. Da gibt es die Rival*innen, die sich zwar unterwürfig geben, aber hinter seinem Rücken an seiner Macht kratzen und sich nichts sehnlicher wünschen als seinen Tod. Und da tauchen Vampirjäger*innen auf, die ihm aus (zumindest vorgeblich) hehren Motiven ebenfalls den Garaus machen wollen. El Conde, und das ist überraschend, ließe sich gut auch ohne tieferes Wissen um die chilenische Geschichte und Pinochets reale historische Persönlichkeit konsumieren. Noch mehr Genuss dürfte der Film aber selbstverständlich allen bereiten, die die omnipräsenten bissigen Zitate und Meta-Kommentare auf Pinochets Herrschaft, die chilenische Oberschicht oder die katholische Kirche − ein Steckenpferd Larraíns − einzuordnen wissen.

Denn sehr chilenisch ist El Conde mit Sicherheit auch geworden. So wohnt der Vampir Pinochet nicht in einem alten Schloss, sondern in einer ziemlich verfallenen patagonischen Finca am Ende der (chilenischen) Welt. Dort versteckt er sich vor dem Zugriff der Justiz. Seine Kinder, ein Haufen verzogener Taugenichtse, kommen nur vorbei, um ihre Chancen auf ein möglicherweise gigantisches Erbe aufrechtzuerhalten, das auf ausländischen Bankkonten schlummert. Die Zugänge dazu hat der oft tattrig wirkende Patriarch jedoch seltsamerweise „vergessen“, was den bedauernswerten Zustand seines Anwesens erklärt. Großartig und ebenfalls ungewöhnlich ist die schauspielerische Leistung, die der 87-jährige Jaime Vardell als Vampir gewordener Diktator bietet. Wer Pinochet als überzeichnete Farce erwartet hätte, sieht sich getäuscht, denn Vardell interpretiert seine Rolle betont ernst und an der realen Person orientiert. Nur bei den Zusammentreffen mit der Familie ergibt sich Situationskomik, die Larraín als genauer Beobachter und Analytiker der oberflächlich-heuchlerischen Freundlichkeiten der lateinamerikanischen Oberschicht offenbart. In den Gesprächen der Familienmitglieder kommt dann auch die politische Dimension zum Tragen. Detailgenau werden eindeutige Fälle von Korruption, Machtmissbrauch und Nepotismus diskutiert, die sich in Pinochets Amtszeit zugetragen haben. Eingebettet in den ansonsten eher mystischen Kontext wirkt das allerdings ein wenig unvermittelt und gewollt – so, als würde Larraín hier tatsächlich etwas abarbeiten, was von ihm erwartet worden war.

Besser gelingt ihm der Spagat zwischen Realität und Fiktion mit der metaphorischen, zwischen Brutalität und Poesie pendelnden Bildsprache, die symbolisch die Grausamkeiten an der Zivilbevölkerung Chiles repräsentiert. In wunderschönen Schwarz-Weiß-Aufnahmen gehalten und mit fantastischen Szenenbildern und Kostümen ausgestattet, schafft El Conde eine einzigartige Atmosphäre an der Grenze von Traum und Wirklichkeit. Das leise Abheben der Vampire, die unmerklich und elegant erscheinend das Leben der Menschen beobachten, um ihnen dann auf brutale Weise das Herz herauszureißen und zu verspeisen – beim Gedanken an reale Parallelen in der chilenischen Vergangenheit laufen hier sicher vielen Schauer über den Rücken. Das gleiche gilt für die selbst für einen Vampirfilm grausam dargestellten Morde, die der untote Diktator begeht – die Herzen seiner Opfer landen in einem elektrischen Mixer. Der Film ist deshalb auch nur hartgesottenen Kinogängerinnen zu empfehlen, die es gewohnt sind, drastischen Gewaltdarstellungen mit kritisch-ironischer Distanz zu begegnen. Als Stilmittel ist diese explizite Zurschau-stellung von Grausamkeiten aber unbedingt notwendig, um Pinochet nicht nur als senilen Alten zu zeigen, sondern auch als das Monster, das für die brutale Folter und Ermordung zehntausender Menschen verantwortlich war.

Auch die katholische Kirche, die Oberschicht und die Verteidiger*innen der Militärdiktatur in Chile bekommen in El Conde ohne Frage ordentlich ihr Fett weg. Im Verlauf des Films spannt Pablo Larraín den Bogen aber noch weiter und zeichnet eine weltweite Geschichte der Oligarchie und Aristokratie nach. Die beginnt im absolutistischen Frankreich (dem Geburtsort des filmischen Vampirs Pinochet) und reicht bis in die chilenische Gegenwart, wo der Neoliberalismus nach wie vor die meisten Lebensbereiche durchdringt. Kapitalismus symbolisiert als jahrhundertelanges Aussaugen der Weltbevölkerung durch eine unsterbliche Dynastie von Vampiren – das Bild ist so naheliegend, dass man sich fragt, warum erst jetzt jemand auf die Idee kommt, darüber einen Film zu machen. Wie vieles in El Conde wird dieser Gedanke aber nur angerissen, nicht bis ins Detail auserzählt. Man könnte deshalb argwöhnen, Pablo Larraín hätte vielleicht zu viele gute Ideen gehabt, um sie alle sinnvoll in diesem Film unterzubringen. Wahrscheinlicher ist aber, dass er in El Conde eine zu einseitige Aussage mit Absicht vermeiden wollte, um seinem geschulten Publikum genügend Raum für eine eigene Sicht der Dinge offenzulassen. Und das zumindest bei der Kritik bereits mit Erfolg: Beim renommierten Filmfestival in Venedig gewann der Film einen Silbernen Löwen als Preis für das beste Drehbuch.

// Vorwärts immer

Von Geschichtsleugnung zu sprechen, wäre noch untertrieben: Ausgerechnet am 22. August 2023 wurde im chilenischen Abgeordnetenhaus ein Dokument verlesen, mit dem der Militärputsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende am 11. September 1973 gerechtfertigt werden soll. Auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, am 22. August 1973, hatte die Opposition diese Resolution ins Parlament eingebracht und damit zum Putsch aufgerufen – der wenige Wochen später erfolgte. Damals ging die Erklärung nicht durch die Parlamentskammer, heute schon: mit 50 zu 42 Stimmen der Abgeordneten.

Die Ereignisse in Chile sind der Grund für die Existenz unserer Zeitschrift, im Juni dieses Jahres haben wir unser 50-jähriges Bestehen begangen: Als „Chile-Nachrichten“ gegründet, ging es uns zunächst um Solidarität mit dem demokratisch gewählten Weg zum Sozialismus, verbunden mit der frühen Warnung vor einem drohenden Militärputsch. Kein Wunder also, dass wir Chile 50 Jahre nach dem Putsch in dieser Ausgabe besondere Aufmerksamkeit widmen.

Vor einem Jahr sah es noch so aus, als würde sich Chile mit einer neuen Verfassung als plurinationaler Staat neu erfinden können und Pinochets neoliberale Konstitution überwinden. Seit dem Scheitern des Verfassungsreferendums 2022 scheint die Geschichte in Chile jedoch rückwärts zu laufen. Akzeptanz und Ansehen von Pinochet in der Gesellschaft steigen, die Rechten schaffen eine rassistische Kultur gegen Migrant*innen und vernetzen sich zunehmend international. Besonders besorgniserregend ist, dass viele junge Erwachsene kaum noch etwas über die Diktatur wissen und die Erinnerungskultur verloren zu gehen droht.

Dabei geht der Kampf der Opfer und Angehörigen für ein „Nie wieder!“ weiter. Ihr „Nie wieder!“ bezieht sich nicht nur auf die Diktatur, sondern auch auf die Niederschlagung der Revolte vom 18. Oktober 2019. Damals waren Millionen von Chilen*innen auf die Straße gegangen, um gegen die fortgesetzte Herrschaft des Neoliberalismus in Chile zu demonstrieren. Polizei und Militär begingen massive Menschenrechtsverletzungen, hunderte Menschen leben bis heute mit den Folgen von Folter und Staatsgewalt. Die ernüchternde Bilanz fast vier Jahre nach der Revolte und 50 Jahre nach Beginn der Diktatur lautet: Eine wirkliche Aufarbeitung beider Ereignisse findet nicht statt, auch nicht unter einer formal linken Regierung von Präsident Boric. Die fehlende Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur und der fehlende Bruch mit ihren Strukturen begünstigen ihre Wiederholung.

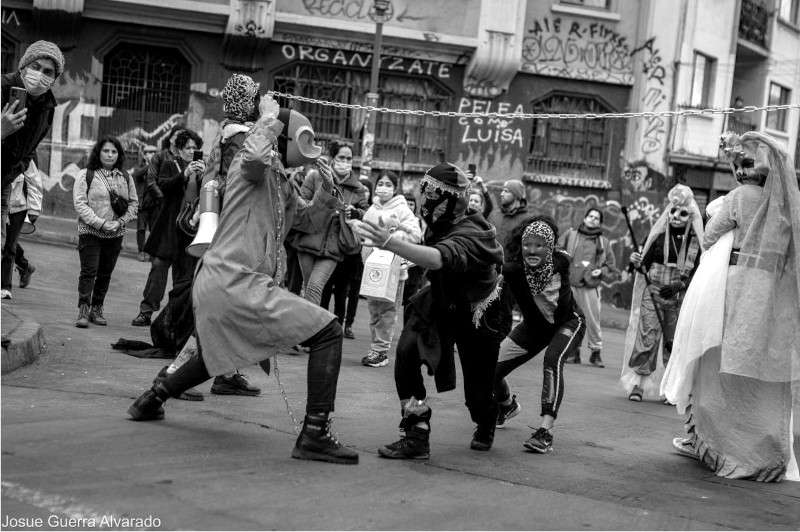

In diesem Jahr sind es vor allem die Vereinigungen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen und ihrer Angehörigen, die die Erinnerungen wachhalten und für Aufklärung kämpfen. An ihrer Seite stehen soziale, feministische, indigene und Umweltbewegungen – und natürlich viele Künstler*innen. Gedichte, Filme und Musik spielen eine wichtige Rolle im Erschaffen und Erhalten von Erinnerung. So auch das Straßentheater, das als ,,Waffe des Widerstands” die Dinge immer wieder öffentlich beim Namen nennt.

Auch in Deutschland wird in diesem September an zahlreichen Orten an das grausame Ende des Projektes Allende und die dunklen Jahre der Diktatur erinnert. Wir laden euch Leser*innen in diesem Rahmen zu mehreren Veranstaltungen ein und schätzen es sehr, dass uns eine Delegation der chilenischen Wasser- und Umweltbewegung MODATIMA dabei begleiten und von ihren Kämpfen berichten wird. 50 Jahre nach dem Putsch vom 11. September 1973 geht es uns nicht nur um Erinnerungskultur, sondern weiterhin um Solidarität mit denen, die trotz bitterer Aussichten um eine bessere Zukunft kämpfen.

Ewiger Kampf für ein Nie Wieder

Carlos Astudillo holt kurz Luft und erzählt. „Der 50. Jahrestag des Militärputsches von 1973 findet zu einem für mich sehr sensiblen Moment statt, er erinnert mich an das Versprechen des ‚Nunca Más’, das so häufig ausgesprochen wurde und schlussendlich nicht stattfand“, meint der Überlebende der Repression gegen die Revolte von 2019. Astudillo läuft mit einer Krücke, er humpelt, seitdem er am 20. Oktober 2019 vom Militär angeschossen und fast für tot erklärt wurde. Videos zeigen, wie er reglos von Soldaten weggezogen wurde. Daraufhin verbrachte er zwei Monate im Krankenhaus.

Es war zur Zeit der Revolte vom 18. Oktober 2019, als Millionen von Chilen*innen auf die Straße gingen und die Regierung mit der Ausrufung des Ausnahmezustands und der Entsendung des Militärs auf die Wut der Bevölkerung reagierte. Die Folge waren massive Menschenrechtsverletzungen, wie sie in diesem Ausmaß seit dem Ende der Militärdiktatur nicht mehr begangen worden waren. Hunderte Menschen leben bis heute mit den Folgen von Folter und staatlicher Gewalt auf der Straße. Mehr als 460 Personen erblindeten auf mindestens einem Auge in Folge von Schrot- und Gasgranatenschüssen direkt ins Gesicht. Die Repression von damals prägt für Menschen wie Astudillo das 50-jährige Jubiläum des Militärputsches, denn die Gewalt von 2019 zeigt die blinden Flecken bei der Aufarbeitung der Militärdiktatur auf.

Noch Ende 2021 herrschte Euphorie mit der Hoffnung auf Wandel: Mit dem Sieg des linksreformistischen Präsidentschaftskandidaten Gabriel Boric über den rechtsextremen José Antonio Kast zeigte sich, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt eine Mehrheit der Chilen*innen eine Rückkehr zu den politischen Überzeugungen der Militärdiktatur ablehnte. Der mittlerweile fast in der Mitte seiner Amtszeit liegende Präsident bekräftigte noch während seiner Wahlkampagne, es würde eine lückenlose Aufklärung der Menschenrechtsverletzungen von 2019 geben. Seitdem spricht er sich immer wieder kategorisch für die Einhaltung der Menschenrechte aus. Bei seiner jährlichen Ansprache vor den Parlamentskammern am 2. Juni 2023 sagte Boric, „keine politische Meinungsverschiedenheit darf dazu führen, dass wir die Demokratie oder die Menschenrechte nicht schützen“. Kurz davor hatte die Verteidigungsministerin Maya Fernández angeordnet, Attrappen der Hawker Hunter, die noch bis zu diesem Zeitpunkt vor fast jeder Kaserne der Luftstreitkräfte standen, zu entfernen. Die Originale bombardierten am 11. September 1973 den Präsidentenpalast La Moneda, vom dem aus Salvador Allende noch einige Stunden Widerstand gegen den Putsch leistete.

Die anfängliche Euphorie hat längst Risse bekommen

Carlos Astudillo würdigt diese Ankündigungen. Er meint, „die Regierung hat eine Sensibilität für Menschenrechte“. Doch das reiche nicht aus sagt er ergänzend: „Sie müssen endlich mit konkreten Reparationsmechanismen voranschreiten.“ Denn längst hat die anfängliche Euphorie Risse bekommen. Als der Präsident am 2. Juni während seiner Rede die chilenische Gemeinschaft auf den Respekt der Menschenrechte und Demokratie einschwor, klatschten alle – außer den Oberbefehlshabern der vier chilenischen Teilstreitkräfte (in der Luft, zu Wasser, zu Land sowie die Militärpolizei Carabineros de Chile). Die Generäle mussten vom Präsidenten mit einem Handzeichen dazu aufgefordert werden, aufzustehen, als der ganze Saal bereits stand. Es sind die gleichen Generäle, die auch während der Menschenrechtsverletzungen von 2019 hohe Ämter bekleideten und von Menschenrechtsaktivist*innen für einen Teil der Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Gegen Ricardo Yañez, den amtierenden Generaldirektor der Carabineros, läuft derzeit ein Strafverfahren aufgrund der Ereignisse von 2019.

Der Historiker Igor Goicovic lächelt bedrückt auf die Frage, ob die Regierung Fortschritte im Bereich der Menschenrechte gemacht habe. Er meint, „bei den Aktivitäten der Regierung handelt es sich um eine Kommunikationsstrategie“. Diese sei darauf ausgerichtet, die gesellschaftliche Nische der Menschenrechtsaktivist*innen glücklich zu stimmen, doch sie habe keineswegs den Anspruch, gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben, ist Goicovic überzeugt. Der Historiker kämpfte selbst gegen die Militärdiktatur, wurde von ihr verhaftet und gefoltert. Er kritisiert, dass derzeit weder an das politische Projekt der Unidad Popular angeknüpft werde noch die politisch Verantwortlichen der Repression während der Diktatur zur Rechenschaft gezogen würden. „Die Strategie der Regierung hat zum Ziel, politische Stabilität zu schaffen“, erklärt Goicovic. Dazu gehöre eben auch, der wirtschaftlichen Elite klar zu machen, dass man sich nicht positiv auf das politische Erbe der Regierung unter Salvador Allende bezieht. Vielmehr habe es laut dem Historiker seit dem Ende der Militärdiktatur einen Konsens unter den Eliten gegeben, der zwar die Menschenrechtsverletzungen verurteilt, sie aber nicht mit den neoliberalen Reformen und staatlichen Strukturen in Verbindung setzt, sondern als Fehler einzelner Personen versteht. Dies habe zur Folge gehabt, dass nur ein Teil der für die Verfolgung tausender Chilen*innen Verantwortlichen juristisch bestraft worden sei. Diese Straffreiheit und fehlende Strukturreformen bei der Justiz, Polizei und Militär haben zur Wiederholung von Menschenrechtsverletzungen geführt.

Obwohl ein Wandel also dringend nötig wäre, rückt dieser in immer weitere Ferne. Die Regierung ist in beiden Parlamentskammern in der Minderheit, weshalb die Opposition immer wieder droht, einzelne Reformprojekte komplett zu boykottieren. Gleichzeitig zeigen jüngste Studien, dass sich demokratische Werte keineswegs in der chilenischen Gesellschaft verfestigt haben. Das Meinungsforschungsinstitut MORI gab Ende Mai 2023 bekannt, dass 37 Prozent der Befragten den Staatsstreich von 1973 für gerechtfertigt hielten. Fast jede zweite Person stimmte der Aussage zu, die Militärdiktatur habe „positive und negative Aspekte“. Laut Marta Lagos, der Direktorin von MORI und Politologin, zeige sich, dass die demokratischen Kräfte dabei versagt hätten, die Figur des Diktators Augusto Pinochet nachhaltig zu delegitimieren. Da Pinochet auf Lebenszeit Oberkommandant der Streitkräfte und Senator gewesen sei, hätte er einen Übergang in die Demokratie gefunden. Dies treffe auch auf wichtige Parteien und politische Figuren der Militärdiktatur zu, die bis heute in der Politik aktiv sind.

Währenddessen fühlen sich die Opfer der Menschenrechtsverletzungen alleingelassen, erzählt Astudillo. Erst Ende Juni sprang Jorge Salvo vor die Santiagoer Metro und starb. Der damals 29-jährige wurde am 17. Januar 2020 von einer Gasgranate im Gesicht getroffen und verlor daraufhin einen Teil seines Schädels und ein Auge. Im Zuge der Pandemie wurde seine psychologische Betreuung zwischenzeitlich gestrichen, erzählte Salvo einst gegenüber dem Santiagoer Lokalmedium La Voz de Maipú. Astudillo erklärt: „Die ins Leben gerufenen Hilfsprogramme sind unzureichend“. Ein spezielles Programm soll sich um die physischen und psychischen Folgen kümmern, doch der Zugang ist beschränkt. „Insbesondere außerhalb von Santiago gibt es enorme Schwierigkeiten bei der Umsetzung“, meint Astudillo. Häufig gäbe es lange Wartezeiten für Sprechstunden und fehlendes Personal.

Um sich für die Opfer der Repression einzusetzen, arbeitet Astudillo als Berater für die Senatorin Fabiola Campillai. Sie ist selbst durch eine Gasgranate vollständig erblindet und seither zum Symbol des Kampfes um Menschenrechte und Wiedergutmachung geworden. Von dieser Position aus will Astudillo ein Gesetz zur Wiedergutmachung vorantreiben, um Hilfsprogramme zu stärken und auf lange Zeit zu garantieren.

Theater der Widerstands

Am 18. und 19. Oktober 2019 wehte in Chile ein Frühlingswind. Er brachte widersprüchliche Nachrichten über eine „soziale Explosion”, die sich an verschiedenen Stellen des U-Bahn-Netzes von Santiago entzündet und mit ihren Barrikaden schnell auf die Straßen der ganzen Stadt und aller Regionen des Landes ausgebreitet hatte. Nach zwei rätselhaften Tagen war der schmale Landstreifen Chiles mit Transparenten übersät, die zahlreiche historische soziale Forderungen verkündeten, im Mittelpunkt jene nach einer verfassunggebenden Versammlung. Die Chilen*innen forderten ein Ende des neoliberalen Modells, das von der Diktatur Augusto Pinochets in der noch heute gültigen Verfassung von 1980 festgeschrieben wurde.

Die Diktatur (1973 bis 1990) war eine Abfolge grausamer Jahre, denn für die Einführung dieses sozioökonomischen Modells brauchte man ein hohes Maß an Gewalt. Hierfür sorgten die Militärinstitutionen des chilenischen Staates in Ab- stimmung mit der US-Regierung im Rahmen des Kalten Krieges und der sogenannten Operation Condor. Ihr Experiment führte zur Einführung einer Weltanschauung, die sich wie eine Epidemie ausbreitete und jede Art von Beziehung zwischen dem Sein und dem Leben nur noch auf seine Wirtschaftlichkeit bezog.

Dazu gehörten jahrelang Hausdurchsuchungen bei allen, die auch nur ansatzweise mit indigenen, anarchistischen oder marxistischen Idealen in Verbindung gebracht wurden; die Anwendung systematischer Foltermethoden, die an der Escuela de las Américas erlernt wurden; der Zwang ins Exil und die Errichtung von Konzentrationslagern im ganzen Land. Mehr als 3.000 Menschen wurden ermordet, weitere 1.000 gewaltsam verschwunden gelassen. Die überwiegende Mehrheit dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit blieb in den folgenden 33 Jahren ungestraft – und die, die sie ausführten, in Machtpositionen.

Wie ein donnerndes Echo der dunklen Vergangenheit dieser 17 Jahre Staatsterrorismus waren die Gesichter der Menschen in Chile im Oktober 2019 erneut von großer Angst und Wut erfüllt. Die Geschichte unseres Landes nahm eine neue Wendung. Wieder waren wir im Abgrund einer ungeheuren Unterdrückung gefangen. Die Regierung von Sebastián Piñera trat im Fernsehen auf und erklärte den Krieg. Sie setzte die Militärs auf den Straßen ein und verkündete den Ausnahmezustand. Ausgangssperre und Augenverstümmelungen begannen. Die altbekannte Figur des „Feindes im Inneren“ erwachte wieder zum Leben.

Das politische Straßentheater als widerständige Erinnerungsstrategie

Wenige Tage nach Beginn der „sozialen Explosion“ im Oktober 2019 haben wir das Kunstkollektiv Ejercicio Libertario Almado del Sur (E.L.A.S.) gegründet. Zusammen mit einem sehr gemischten Grüppchen von Theaterkünstler*innen aus Valparaíso wollten wir auf den Demonstrationen die Erinnerungen wachhalten. Erinnerungen daran, was die Diktatur, ihr neoliberales und neokoloniales Erbe sowie die Revolte verbindet. Seitdem sind wir auf der Straße geblieben, haben das Theater als Protestform und sozialen Kitt genutzt. Wir sind Teil einer großen Bewegung, die das Straßentheater und seine Sprache in Chile spätestens seit den 1970er Jahren weiterentwickelt hat. Wir haben dabei viel von den großen Straßentheaterkompanien der Diktatur- und Nachdiktaturzeit gelernt und ihre Methoden an unsere Zeit und Produktionsmittel angepasst.

Über unsere Geschichte haben wir nicht aus Schulbüchern gelernt, denn die große Tragödien sind bei uns in Chile noch immer ein Tabu. Diejenigen von uns, die zuhören wollten, haben aus den Geschichten der Überlebenden gelernt, von unseren Familien, Freund*innen und Lehrer*innen, aus Gedichten und Musik, aus Filmen und Theaterstücken. So sind auch städtische Theaterbewegungen gemeinschaftliche Strategien des Widerstands und der Erinnerung. „Ich möchte unsere ermordeten, verschwundenen und gefolterten Menschen ehren. Ich denke, man muss den 50. Jahrestag des Putschs unbedingt nutzen, um ihre Geschichte zu erzählen, sie aufzuschreiben, Filme zu drehen. Alles, was man sich als eine Form der Didaktik vorstellen kann, damit wir nie wieder vergessen”, sagt mir Myriam Espinoza, als ich sie besuche, um mich mit ihr über die Visionen des politischen Theaters in Chile auszutauschen.

Myriam ist Professorin, Forscherin, Schauspielerin und Theaterregisseurin und arbeitet derzeit als Wissenschaftlerin an der Theaterfakultät der Universität von Valparaíso. Bekannt ist sie vor allem als Aktivistin in politischen Theatergruppen, darunter die Gruppe Cristal für soziale Wiedereingliederung, die sich aus Insass*innen des Hochsicherheitsgefängnisses von Valparaíso zusammensetzt. Während der Militärdiktatur rettete Myriam mithilfe der Theaterkunst mehreren ihrer verfolgten Kamerad*innen das Leben, zum Beispiel, indem sie mit Verkleidungen und gefälschten Pässen ihre Flucht nach Argentinien ermöglichte. Die Lebensgeschichten dieser Menschen sind schockierend, denn mit dem Straßentheater riskierten sie damals buchstäblich ihr Leben. „Ich stehe voll und ganz hinter dem Straßentheater. Denn es ist eine Art der Unterhaltung, die die Dinge beim Namen nennt”, sagt Myriam heute.

Das Straßentheater ist in Chile als Ausdrucksform der untersten sozialen Schichten entstanden, als Waffe des Widerstands und des gemeinschaftlichen Ausdrucks. Und der gewalttätige Kontext, als dessen Produkt es entsteht, kehrt immer wieder. So wird das Straßentheater damals wie heute praktiziert, indem es die Kunst mit der großen Kraft eines drängenden gesellschaftlichen Sinnes in die Prekarität des Verborgenen spinnt. Es geht um den hartnäckigen Widerstand der Gemeinschaften von Bürger*innen, die versuchen, ihre Geschichte und ihre grundlegende Identität am Leben zu erhalten.

„Die Wahrheit muss heute nicht auf der Bühne, sondern auf der Straße gesucht werden. Und wenn man dem Publikum auf der Straße die Möglichkeit gibt, seine Menschenwürde zu zeigen, wird es das immer tun“, sagte der französische Dramatiker Antonin Artaud in Das Theater und sein Doppelgänger. Und wenn der Zugang zur Theaterbühne aus politischen Gründen versperrt ist, nutzen die Theaterleute eben die Straße als Bühne.

Es gibt große Vertreter*innen des Straßentheaters, darunter Regisseur*innen und Theatergruppen, die einen wertvollen Beitrag dazu geleistet haben, Chiles Geschichte auf volkstümliche Weise zu erzählen und den Menschen näher zu bringen. Dazu gehören, um nur einige zu nennen, Mauricio Celedón mit dem Teatro del Silencio, Arturo Rossel mit der Kompanie Equilibrio Precario oder Andrés Perez mit dem Gran Circo Teatro und den Yeguas del Apocalipsis. Natürlich gibt es auch in anderen Ländern Südamerikas große Vertreter*innen ähnlicher Ausdrucksformen. Wir erkennen sie alle als Früchte einer großen historischen Entwicklung an, die uns vereint.

Die eigentliche Bedeutung dieses politischen Theaters liegt jedoch nicht so sehr im Genius einzelner Autor*innen, sondern in der Zusammenarbeit und darin, die einzelnen Zuschauenden einzubeziehen und zu einer rituellen Durchquerung des öffentlichen Raums einzuladen. So wird die von den Autoritäten aufgestellte Ordnung und Erzählung hinterfragt.

Normalerweise inszeniert eine Gruppe von Bühnenkünstler*innen die Aktionen, wählt die geeigneten szenischen Mittel für jeden Anlass aus, entwickelt eine Dramaturgie, verwaltet die Proberäume und die technischen Bedingungen sowie den Entwurf von Kostümen, Kulissen, Pyrotechnik und Requisiten. Vervollständigt wird jede öffentliche Inszenierung aber erst durch die Teilnahme von Lai*innen. Das sind Teilnehmende ohne professionelle Ausbildung, die diese Art des szenischen Ausdrucks lieben und ihre Energie einbringen.

Unsere Ästhetik ruft zum Mitmachen auf. Wir wollen, dass die Menschen aus ihrem alltäglichen Individualismus heraustreten und interagieren, indem sie öffentliche Räume einnehmen – und das entgegen der Aufforderung der staatlichen Sicherheitskräfte, die uns einsperren wollen. Zu diesem Zweck schaffen wir attraktive, nicht alltägliche Bilder, die zum Nachdenken und zur Teilnahme an unseren Aktionen einladen. Wenigstens für einen Moment befreien sich die Teilnehmenden damit von der Unterdrückung. Zusammen schaffen wir eine kollektive Katharsis, die auf Zuschauer*innen und Vorbeigehende überspringt.

Diese performativen Akte sind Formen des Widerstands gegen neoliberale Logiken. Sie sind ein kollektives Angebot von uns Theaterleuten und allen, die sich dazu berufen fühlen. Ich wage zu behaupten, dass das Straßentheater für uns, die wir an diesem südamerikanischen Erbe teilhaben, eine warme Zuflucht und auch unser Schutzschild ist.

Eine der stärksten Strategien, die wir in unseren Straßentheatergruppen anwenden, ist die Konstruktion von allegorischen Figuren. Diese sind so entworfen, dass sie über das Menschliche hinausgehen, da ihre Aufgabe darin besteht, übergeordnete Konzepte darzustellen. Außerdem gibt es oft einen großen Chor, der aus einer Masse von Darsteller*innen besteht, die von diesen allegorischen Figuren bewegt werden. Anstelle von Worten sprechen Material, Musik, Farben, Zeichen, Gesten und Bewegungen. Bei den vielen Ablenkungen auf der Straße bleibt für ausführliche Dialoge ohnehin kein Platz. Visualität und Silhouette müssen attraktiv genug sein, um die Reizüberflutung in den heutigen Städten zu überwinden. Wir arbeiten mit Abfall oder recycelten Materialien, es gibt keine kommerziellen Beziehungen zu unserem Theater oder seinen Objekten. Stattdessen ist der Charakter unseres Strassentheaters flüchtig, er erfüllt die Funktion des jeweiligen Ereignisses.

Wir verwenden Zeichen, die an historische Kämpfe erinnern und mischen sie mit aktuellen Symbolen. So entsteht ein verschlüsseltes Potpourri, das historische Verbindungen zwischen den Gemeinschaften der jeweiligen Zeiten webt. So passt sich unser Erbe, das Straßentheater, mit der Zeit immer wieder an. Es stirbt nie, denn auch die Unterdrückung ist nicht tot.

„LN ist nicht neutral“

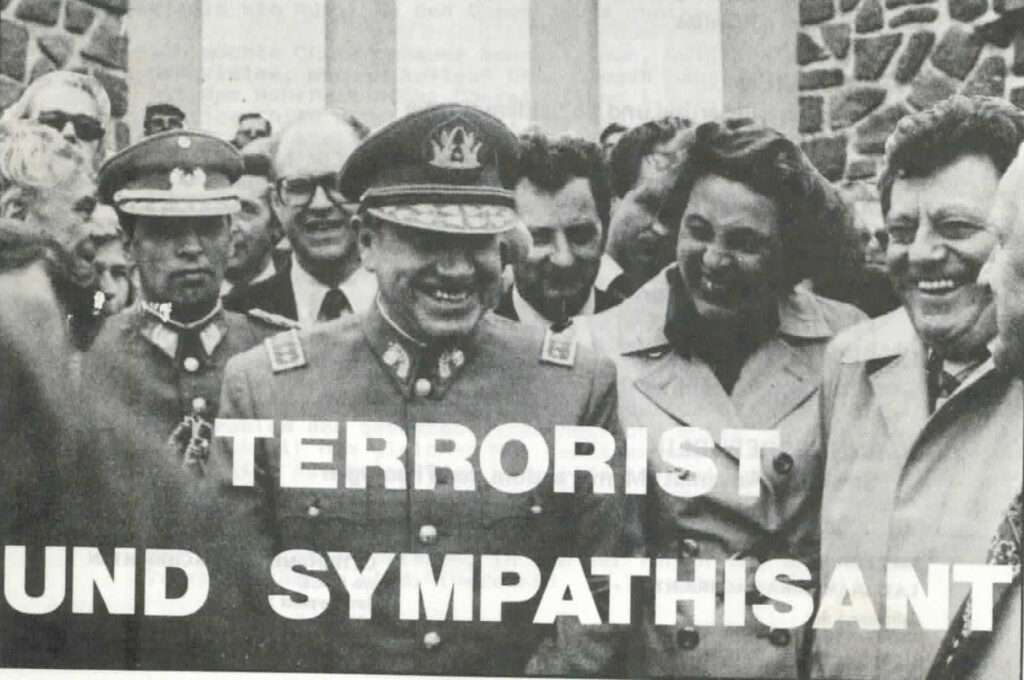

Pinochet und Strauß Dieses Foto vor dem Denkmal der deutschen Einwanderer „UNSERN AHNEN“ am Llanquihue-See fand sich 1977 auf dem Cover der LN wieder

Franz Josef Strauß war über Jahrzehnte ein entscheidender Protagonist in der Geschichte der westdeutschen Bundesrepublik. Mitglied des Bundestages seit 1949, trat er als Verteidigungsminister Mitte der 1950er Jahre für die atomare Bewaffnung der Bundeswehr ein. Die von ihm veranlasste Verhaftung Rudolf Augsteins wegen Landesverrats („Spiegel-Affäre“ 1962) markiert den größten Angriff auf die Pressefreiheit in der Geschichte der BRD. Den Putsch in Chile am 11. September 1973 kommentierte Strauß mit den Worten: „Wenn das Militär zugreift, geht es eben anders zu als beim Franziskanerorden, der Suppe an die Armen verteilt.” Im November 1977 besuchte Strauß seinen Freund Pinochet in Chile und ließ sich strahlend mit ihm vor dem Denkmal der deutschen Einwanderer „UNSERN AHNEN“ am Llanquihue-See fotografieren. Die LN 55 berichteten darüber: „Terrorist und Sympathisant“.

Strauß wollte mehr: Kanzler werden. Die LN 74 hatten analysiert, wie Strauß versuchte, seinen Besuch in Chile innenpolitisch zu instrumentalisieren. Indem er auf gemäßigte Christdemokraten in Chile wie Frei einschlug, wollte er auch seinem Mitbewerber um das Kanzleramt Helmut Kohl schädigen. Mit dem Bloßlegen von Strauß’ Beziehung zum Putschgeneral Pinochet haben die Lateinamerika Nachrichten den Widerstand gegen einen möglichen Bundeskanzler Strauß in der BRD gestärkt. Der Bayer scheiterte bei der Bundestagswahl 1980 und hatte damit auch keine Chancen mehr gegenüber CDU-Chef Kohl.

Die Repression gegen Linke in der BRD begann 1972 mit dem „Radikalenerlass“ des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Willy Brandt. Bewerber*innen für und Mitarbeiter*innen im öffentlichen Dienst sollten auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden. Das richtete sich vor allem gegen linke Lehrer*innen im Schuldienst, die schnell als „linksradikal“ oder „Sympathisanten von Terroristen“ gebrandmarkt wurden. Diese Repression erreichte 1977 ihren Höhepunkt im „deutschen Herbst“. Dazu gehört auch der Beschluss des 6. Strafsenats des Berliner Kammergerichts vom 26. Juli 1979, die LN 73 („WIE STRAUSS DEN SACK FREI SCHLUG UND DEN ESEL KOHL MEINTE“) nicht an den Gefangenen Klaus Viehmann auszuhändigen. In den Worten des Kammergerichts: Die „Ausführungen in dem Druckerzeugnis ‚Lateinamerika Nachrichten 73‘ … sind geeignet, den Angeschuldigten, der dringend verdächtig ist, einer terroristischen Vereinigung anzugehören [ein Hinweis auf den Paragraph 129] … gegen jede staatliche Gewalt … aufzuwiegeln und so die Ordnung in der Anstalt zu gefährden“. Das Editorial der LN 74 stellt diesen Vorgang in den Zusammenhang der innenpolitischen Entwicklung in der BRD.

Darüber hinaus enthält das Editorial auch einen klaren Hinweis auf die journalistische Arbeitsweise der Lateinamerika Nachrichten: „Stein des Anstoßes ist die Titelgeschichte unseres letzten Heftes. Wir hatten in dem Artikel versucht, noch einmal in aller Deutlichkeit die innenpolitische Wirkung des Strauß-Besuches in Chile im November 77 in der BRD herauszustellen. Am besten geht so etwas immer, wenn man so wenig wie möglich interpretiert und kommentiert, sondern schlicht Strauß, Pinochet, Frei, Kohl usw. selbst sprechen läßt. Dementsprechend ist der vom Berliner Kammergericht inkriminierte Artikel zum überwiegenden Teil auf Zitaten aufgebaut. Politische Berichterstattung zur Schaffung einer kritischen Gegenöffentlichkeit, wie sie von den LN betrieben wird, ist nicht neutral – sie entsteht auf der Basis bewußter Solidarität mit den unterdrückten Völkern Lateinamerikas und arbeitet konkret für die Solidaritätsbewegung in der BRD.“

Die jüngsten Repressionsmaßnahmen gegen die „Letzte Generation“ zeigen Parallelen. Mit dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung, nach Paragraf 129 des Strafgesetzbuchs, sollen die Umweltaktivist*innen diffamiert und kriminalisiert werden. Die aktuelle Debatte dazu gibt dem Editorial eine traurige Aktualität.

Christopher Knauth ist neu in der LN-Redaktion. Von 1974 bis 1983 war er in der Lateinamerika-Solidarität in Konstanz und Freiburg aktiv

VERGEBEN, VERSCHWEIGEN, VERGESSEN?

Vor über 60 Jahren, im Jahr 1961, gründete der deutsche Laienprediger Paul Schäfer mit etwa 300 Anhänger*innen im Süden Chiles die sektenartige Gemeinschaft der Colonia Dignidad. Diese auslandsdeutsche Siedlung, die drei Jahrzehnte lang einen Status der Gemeinnützigkeit innehatte, war repressiv nach innen und kriminell nach außen. Der Alltag der Bewohner*innen war von unentlohnter Zwangsarbeit, sexualisierter Gewalt, Trennung von Frauen, Männern und Kindern sowie von Freiheitsentzug, Prügel und Erniedrigungen jedweder Art geprägt. Während der Diktatur (1973 bis 1990) richtete der Geheimdienst DINA ein Gefangenenlager in der deutschen Siedlung ein. Hunderte Oppositionelle wurden auf dem Gelände gefoltert, Dutzende ermordet oder zu Verschwundenen gemacht. Ihr Schicksal ist bis heute nicht aufgeklärt. Ihre Leichen wurden verscharrt, viele später wieder ausgegraben, verbrannt, ihre Asche im Fluss Perquilauquén verstreut.

Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Meike Dreckmann-Nielen präsentiert nun ihre Forschung zu Dynamiken im (B)Innenleben der Gruppe von Personen, die teils bis heute in der deutschen Siedlung leben, die sich inzwischen Villa Baviera (Bayerisches Dorf) nennt und von Tourismus und Landwirtschaft lebt. Im Jahr 2019 hielt sie sich mehrere Wochen dort auf und interviewte fast 20 Bewohner*innen. Außerhalb der Siedlung führte sie einzelne Gespräche mit Folterüberlebenden, Angehörigen von Verschwundenen oder Menschenrechtsgruppen, einer Psychologin und einem Psychiater. Auf Basis dieser Arbeit konnte Dreckmann-Nielen prägende Narrative und „innergemeinschaftliche Vereinbarungen“ unter den heutigen Bewohner*innen identifizieren. Im besonders lesenswerten und auch für Nicht-Wissenschaftler*innen gut verständlichen fünften Kapitel zu erinnerungskulturellen Dynamiken beleuchtet sie psychologische Aspekte und religiöse Einflüsse, die in dieser zusammenhängenden Form bisher nicht beschrieben wurden. Sehr treffend entwickelt die Autorin eine „Denkfigur“, die einen sich selbst reproduzierenden Kreislauf interner Dynamiken skizziert. Diese basieren auf der Erinnerungskultur der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft, also dem bewussten Erinnern an historische Ereignisse, Persönlichkeiten oder Prozesse.

Religiöse „Vergebensmaxime“

Alltägliche Konflikte und auch schwere Verbrechen könnten demnach „nur innerhalb der Glaubensgemeinde“ geklärt werden, „weltliche Gerichte“ würden nicht akzeptiert. Eine „Spirale des Schweigens“ sei die Folge. Dass ehemalige Bewohner*innen kaum bereit sind, über die Strukturen der Siedlung und die dort begangenen Verbrechen zu sprechen, wird von Angehörigen der Verschwundenen als Affront empfunden. Die Historikerin zeichnet nach, dass das nicht nur die Straflosigkeit von Verbrechen der Diktatur fördert, sondern auch die historische Aufarbeitung und auch den Dialog zwischen Siedler*innen und Menschenrechtsgruppen blockiert.

Die Colonia Dignidad als „sich selbst verstärkender Resonanzraum“

Verfestigte historische Feindbilder, Konkurrenzgefühle zwischen verschiedenen Opfergruppen, Abgrenzung von „den anderen“ und Rückzug in die jeweils eigene Gruppe verstärken nach Dreckmann-Nielens Analyse das in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft bestehende Gefüge einschließlich der Vergebungsmaxime. Die Gruppe werde, so die Autorin, „zu einem sich stetig selbst verstärkenden Resonanzraum“. Allerdings sei dieser nicht statisch. Juristische, politische, monetäre Einflüsse von außen sowie psychosoziale Interventionen wirkten nach Dreckmann-Nielens Einschätzung auf die Aushandlung von Konflikten und damit auf den gesamten Kreislauf ein.

An aufklärerischen politischen und juristischen Einflüssen mangelt es allerdings. So hat die chilenische Justiz zwar einzelne Prozesse geführt und Urteile gefällt. Die deutsche Justiz hat jedoch bis heute keine einzige Anklage wegen Verbrechen der Colonia Dignidad erhoben. Die politische Aufarbeitung geht in Chile indes noch langsamer voran als in Deutschland. Dabei sind Verbindungen von Führungspersonen der Colonia Dignidad zur chilenischen Diktatur offensichtlich und sogar in einem von Siedler*innen selbst angelegten Geheimarchiv abzulesen.

Geheimarchiv mit 45.000 Karteikarten

45.000 Karteikarten umfasst dieses Archiv, das vor allem Gerd Seewald, 2014 verstorbener Angehöriger der Führungsriege der Colonia Dignidad, ab 1974 bis 1990 akribisch führte. Viele mit Tarnkürzeln bezeichnete Informantinnen lieferten teils sehr intime Details über Zivilist*innen und Militärs. Die chilenische Polizei fand und beschlagnahmte das Archiv im Jahr 2005 in der ehemaligen Colonia Dignidad.

Seit 2014 haben Dieter Maier, der mehrere Bücher über die deutsche Sektensiedlung veröffentlicht hat, und der chilenische Journalist Luis Narváez die inzwischen digitalisierten Karteikarten in eine Datenbank eingepflegt. Sie haben die einzelnen Karteikarten verschlagwortet, mit den darauf erwähnten Quellen, Personen, Parteien und anderen Metadaten angereichert und online zur Verfügung gestellt.

„Repressionsallianz“

In Kartei des Terrors verweisen Maier und Narváez immer wieder auf diese Datenbank. Gemeinsam mit dem Buch stellt sie ein besonderes Nachschlagewerk zur Recherche konkreter Fälle zur Verfügung. „Ein Ziel der Recherche für dieses Buch war, zu rekonstruieren, wie und wo die Gefangenen verschwanden. Eine direkte Antwort gibt das Karteikartenarchiv nicht“, schreiben die Autoren. Aber sie präsentieren exemplarisch Karteikarten, die Aufschluss über Verhöre einzelner Gefangener, über Interna der Diktatur und der Struktur ihrer Repressionsorgane geben. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Zusammenarbeit zwischen der Colonia Dignidad, der Geheimpolizei DINA, dem Geheimdienst des Heeres SIM sowie Polizisten der Carabineros und Militärs aus Linares und Concepción zu. Die Autoren bezeichnen diese Kooperation, die für Entführungen, Folter, Mord und Verschwindenlassen von Oppositionellen im südlichen Chile verantwortlich war, als „Repressionsallianz“.

Mitunter ist die Fülle von Personen und politischen Gruppierungen sowie Abkürzungen und nicht immer klar zuzuordnenden Tarnkürzeln schwer nachzuvollziehen. Erklärungen zu Kürzeln und Decknamen finden sich über das Buch verstreut. Ein zusammenhängendes Verzeichnis sowie eine klarere Struktur der verschiedenen Kapitel wären beim Lesen sicherlich hilfreich. Aber es gelingt den Autoren sehr gut, die Geschichten einzelner Personen zu rekonstruieren. Ein Beispiel ist der 1933 in Mazedonien geborene und 2020 in Chile verstorbene Mile Mavrovski. Fernab der realen Situation wurde er aufgrund anti-slawischer Ressentiments als besonders gefährlicher „Russe“ mit Umsturzplänen stilisiert und 1974 elf Monate lang in der Colonia Dignidad festgehalten und gefoltert. In dieser Zeit galt er als „verschwunden“. Konkrete Geschichten wie diese zeichnen ein eindrückliches Bild verschiedener Dimensionen der Allianz zwischen der chilenischen Diktatur und der Colonia Dignidad.

So tragen beide Bücher aus ihren sehr unterschiedlichen Blickwinkeln wichtige Erkenntnisse zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad bei und sind als Appell an Regierungen und Justiz in Deutschland und Chile zu lesen, endlich konsequent und engagiert zu handeln. Jüngst hat die chilenische Regierung unter Gabriel Boric einen Aktionsplan zur Suche nach den Verschwundenen angekündigt, deren Angehörige seit fast 50 Jahren nach ihren Verwandten suchen. Auch Juan Rojas Vásquez, dessen Vater und älterer Bruder bis heute verschwunden sind, nachdem sie 1973 mutmaßlich in die Colonia Dignidad verschleppt wurden, fordert: „Wir haben ein Recht darauf zu wissen, wo und wann mein Vater und mein Bruder erschossen wurden und wo ihre Leichen sind.“ Es ist höchste Zeit.

“DE FACTO EINE GROSSE KOALITION”

Hier soll sich bald einiges ändern Chiles neuer Präsident Boric bei seinem Vorgänger Piñera (Foto: Diego Reyes Vielma)

Bei dieser Stichwahl habe Chile den pinochetismo zum zweiten Mal abgewählt, meint die chilenische Politologin Marta Lagos. „Es passierte zweimal in der Geschichte: am 5. Oktober 1988 und am 19. Dezember 2021“, so Lagos in einem Interview mit dem argentinischen Sender AM 750. Der Wahlsieg des Linkskandidaten Boric habe also das „Nein“ zu Pinochet von 1988 bestätigt. Denn Borics Kontrahent José Antonio Kast, ein bekennender Anhänger der Pinochet-Diktatur, war bei der Wahl im Dezember fast zwölf Prozentpunkte hinter Borics Ergebnis von 56 Prozent der Stimmen zurückgeblieben.

Mitte Januar hat der gewählte Präsident Boric das Kabinett vorgestellt, mit dem er am 11. März sein Amt antreten will. Bei der Vorstellung im Nationalmuseum für Naturgeschichte beschrieb er die Vielfältigkeit des Regierungsteams: Es handele sich um eine Gruppe „mit politischer Pluralität, unterschiedlichen Standpunkten und einer starken Präsenz von Unabhängigen und Aktivisten politischer Parteien“. Vielfalt gebe es auch unter den vertretenen Regionen und Generationen.

Nach Ansicht der Politologin Lagos war Boric bei der Benennung des künftigen Kabinetts mutig. „Was er getan hat, war vor einem Monat noch undenkbar“, so die Gründerin der Nichtregierungsorganisation Latinobarometro. Borics Team habe stets argumentiert, dass eine Erneuerung erforderlich wäre, um die Fehler der traditionellen Mitte-Links-Koalition Concertación auszubügeln. Denn seit seiner Zeit als führender Aktivist der Studierendenbewegung galt Boric als Kritiker der Concertación, die die Jahrzehnte nach der Pinochet-Diktatur politisch geprägt hatte. Doch nun bezieht er Vertreter*innen der Seite ein, die er zuvor angegriffen hatte. Mit der Entscheidung habe Boric „de facto eine große Koalition gebildet – so, wie parlamentarische Regierungen eben gemacht werden“, erklärt die Analystin Lagos.

Da Boric mit dem Wahlversprechen angetreten ist, das während der Diktatur eingeführte neoliberale Modell abzulösen, wird er bei der Umsetzung von Strukturreformen sehr wahrscheinlich viel Gegenwind erhalten. Seine Regierungsziele beinhalten die Einführung eines öffentlichen Rentensystems und einer universellen Kranken- versicherung, eine Reform des Streikrechts, eine Steuerreform zur Finanzierung sozialer Projekte, mehr Anerkennung für Care-Arbeit und eine Strukturreform der Militärpolizei Carabineros: „Wir werden Schritt für Schritt alle von uns vorgeschlagenen Änderungen vornehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass die große Mehrheit der Chilenen strukturelle Änderungen fordert“, sagte er am Tag des Wahlsiegs.

Zehn Jahre nach den Protesten von Studierenden sitzen mehrere Aktivist*innen in der Regierung

Tatsache ist, dass Boric Allianzen mit dem traditionellen Mitte-links-Lager benötigt, um Mehrheiten in den zwei Kammern des Nationalkongresses zu erreichen. Borics Wahlbündnis Apruebo Dignidad hat in der Abgeordnetenkammer nur 37 von 155 Sitzen und im Senat fünf von 50 Sitzen. Durch die Berufung parteiunabhängiger Minister*innen und Vertreter*innen von Parteien außerhalb des Bündnisses erweitert der künftige Präsident nun seine Koalition. Dazu gehören die Sozialistische Partei (PS), die Partei für Demokratie (PPD), Radikale Partei (PR) und Liberale Partei (PL).

„Die Zusammensetzung dieses Kabinetts ist in mehrfacher Hinsicht etwas Außergewöhnliches“, meint die chilenische Psychoanalytikerin Constanza Michelson. Es gehe vor allem darum, „das Ende einer Phase von Kämpfen zu besiegeln, in der der Feminismus am Rande der Macht stand, um nun an die Macht zu kommen“, so Michelson in einem Interview mit der argentinischen Tageszeitung Página 12. Mehrere Schlüsselressorts werden künftig Frauen übernehmen: Die Außenpolitik leitet ab März die parteiunabhängige Rechtsanwältin Antonia Urrejola. Verteidigungsministerin wird, fast 50 Jahre nach dem Militärputsch von 1973, die Allende-Enkelin Maya Fernández, die für die Sozialistische Partei in der Hauptstadtregion in die Abgeordnetenkammer gewählt wurde. Von Ministerinnen geführt werden außerdem die Ressorts für Arbeit und Soziales sowie Gesundheit und auch Bergbau: Die designierte Ministerin Marcela Hernando Pérez (PR) soll zwei wichtige Vorhaben in Bezug auf die Bergbaupolitik umsetzen, wie das chilenische Onlinemedium El Ciudadano berichtete. Zum einen die Einführung einer Steuer im Kupferbergbau, die Zusatzeinnahmen im Umfang von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts einbringen soll. Zum anderen die Gründung eines staatlichen chilenischen Lithiumunternehmens, bei dem die Interessen betroffener Gemeinden im Mittelpunkt stehen.

Mit der Benennung der parteiunabhängigen Klimatologin und Mitautorin des Sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats, Maisa Rojas, hat Boric eine Expertin in Sachen Klimawandel für das Amt der Umweltministerin benannt. Rojas‘ Nominierung deutet an, dass der Kampf gegen die Klimakrise – wie schon im Wahlkampf angekündigt – künftig einen hohen Stellenwert haben könnte. Im Interview mit The Guardian kündigte die Klimawissenschaftlerin, die die chilenische Regierung bereits bei der COP25 beraten hat, grundlegende Veränderungen an: „Wir müssen uns mit den strukturellen Elementen unserer Gesellschaft befassen, was auch bedeutet, dass wir unseren Pfad der Entwicklung ändern müssen.“

Auch drei der fünf Positionen im comité político (innerer Entscheidungszirkel im Kabinett, Anm. d. Red.) – Inneres, Finanzen, Frauen, Regierungssprecher*in und Generalsekretariat der Präsidentschaft – werden ab dem 11. März Frauen leiten. Als wichtigster Kabinettsposten gilt in Chile das Innenministerium. Diese Rolle fällt nun zum ersten Mal einer Frau zu, der künftigen Innen- und Sicherheitsministerin Izkia Siches. Sie leitete Borics Wahlkampagne und war von 2017 bis 2021 Vorsitzende des Berufsverbands der Ärzt*innen. Die künftige Ministerin für Frauen und Geschlechtergleichheit ist die Feministin und Journalistin Antonia Orellana von der Convergencia Social (CS), Gabirel Borics Partei. Karina Nohales, Vertreterin der feministischen Dachorganisation Coordinadora Feminista 8M, begrüßte ihre Benennung auf Twitter: „Sie ist eine engagierte Feministin, die sich für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, für das Recht auf legale, freie und sichere Abtreibung und würdevolle Arbeitsbedingungen einsetzt.“

59 Prozent sind laut Umfragen mit dem Kabinett Boric zufrieden

Doch auch zwei bekannte Gesichter aus der Studierendenbewegung hat Boric ins Kabinett geholt. Regierungssprecherin wird Camila Vallejo (Kommunistische Partei), Präsidentschaftssekretär wird Giorgio Jackson von der Partei Revolución Democrática, neben der CS die führende Partei im Parteienbündnis Frente Amplio. Beide Personen führten mit Boric die studentischen Proteste von 2011 und 2012 an, die bis dahin größten Demonstrationen in Chile seit Ende der Diktatur. Ihre nun zehn Jahre alten Forderungen nach bezahlbarem Studium für alle und ihre Kritik am privatisierten Bildungssystem sind noch heute aktuell. Als Mitglieder der neuen Regierung haben die drei ehemaligen Aktivist*innen nun die Möglichkeit, sie in die Tat umzusetzen.

Die künftigen Minister für Wohnen und Urbanistik (Carlos Montes), Verkehr und Telekommunikation (Juan Carlos Muñoz) sowie für Öffentliche Baumaßnahmen (Juan Carlos García) gelten alle als Experten auf ihrem Gebiet. Laut dem Magazin The Clinic seien die Erwartungen an diese Minister daher besonders hoch. García fordert etwa, das Zugnetz zu erweitern und die verschiedenen Verkehrsträger besser zu koppeln.

Mit Borics Wahlsieg und Kasts Niederlage erhält außerdem der aktuelle verfassunggebende Prozess Rückenwind. Für das Regierungsmandat Borics wird die Unterstützung des Verfassungskonvents eine wichtige Etappe zu Beginn der Amtszeit sein. Seine Präsidentschaft könnte den verfassunggebenden Prozess stützen. Bis Juli 2022 soll im Verfassungskonvent eine progressive, neue Verfassung erarbeitet werden. Wenn die Mehrheit der chilenischen Wähler*innen dafür stimmt, wird die alte Verfassung, ein Erbe aus Diktaturzeiten, nach vier Jahrzehnten abgelöst. Boric hat angekündigt, die Unabhängigkeit der Arbeit des Verfassungskonvents zu sichern und besuchte seine Mitglieder bereits kurz nach der Wahl, um ihnen seine Unterstützung auszusprechen.

Mit der Wahl Borics hat die Mehrheit der Chilen*innen gezeigt, dass sie sich entschlossen gegen den pinochetismo stellen. Eine Woche, nachdem der gewählte Präsident sein Regierungskabinett vorgestellt hatte, veröffentlichte das private chilenische Meinungsforschungsinstitut Cadem aktuelle Umfrageergebnisse. Demnach bewerteten 59 Prozent der Befragten die Personalauswahl als positiv. Es sind sieben Punkte mehr als beim vergangenen Kabinett Piñera (2018) und sogar 30 Punkte mehr als beim Kabinett Bachelet II (2014). Die Hoffnung der Bevölkerung auf einen Wandel scheint also da zu sein. Ob das Regierungsteam es schaffen wird, politische Mehrheiten zu erhalten und gleichzeitig seiner Linie, mit den Relikten der Vergangenheit aufzuräumen, treu zu bleiben? Die nächsten vier Jahre werden das zeigen.