Von Geschichtsleugnung zu sprechen, wäre noch untertrieben: Ausgerechnet am 22. August 2023 wurde im chilenischen Abgeordnetenhaus ein Dokument verlesen, mit dem der Militärputsch gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende am 11. September 1973 gerechtfertigt werden soll. Auf den Tag genau 50 Jahre zuvor, am 22. August 1973, hatte die Opposition diese Resolution ins Parlament eingebracht und damit zum Putsch aufgerufen – der wenige Wochen später erfolgte. Damals ging die Erklärung nicht durch die Parlamentskammer, heute schon: mit 50 zu 42 Stimmen der Abgeordneten.

Die Ereignisse in Chile sind der Grund für die Existenz unserer Zeitschrift, im Juni dieses Jahres haben wir unser 50-jähriges Bestehen begangen: Als „Chile-Nachrichten“ gegründet, ging es uns zunächst um Solidarität mit dem demokratisch gewählten Weg zum Sozialismus, verbunden mit der frühen Warnung vor einem drohenden Militärputsch. Kein Wunder also, dass wir Chile 50 Jahre nach dem Putsch in dieser Ausgabe besondere Aufmerksamkeit widmen.

Vor einem Jahr sah es noch so aus, als würde sich Chile mit einer neuen Verfassung als plurinationaler Staat neu erfinden können und Pinochets neoliberale Konstitution überwinden. Seit dem Scheitern des Verfassungsreferendums 2022 scheint die Geschichte in Chile jedoch rückwärts zu laufen. Akzeptanz und Ansehen von Pinochet in der Gesellschaft steigen, die Rechten schaffen eine rassistische Kultur gegen Migrant*innen und vernetzen sich zunehmend international. Besonders besorgniserregend ist, dass viele junge Erwachsene kaum noch etwas über die Diktatur wissen und die Erinnerungskultur verloren zu gehen droht.

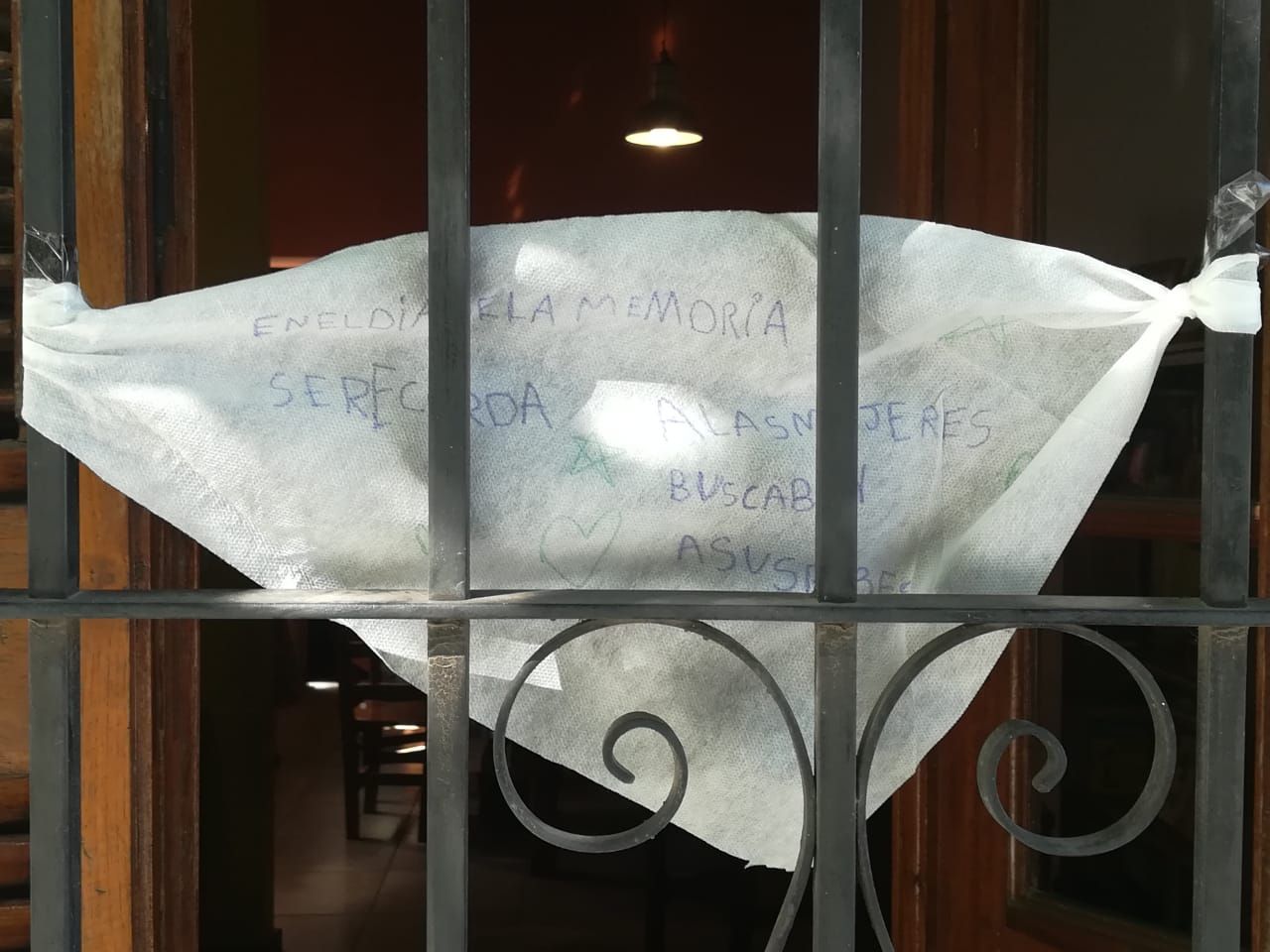

Dabei geht der Kampf der Opfer und Angehörigen für ein „Nie wieder!“ weiter. Ihr „Nie wieder!“ bezieht sich nicht nur auf die Diktatur, sondern auch auf die Niederschlagung der Revolte vom 18. Oktober 2019. Damals waren Millionen von Chilen*innen auf die Straße gegangen, um gegen die fortgesetzte Herrschaft des Neoliberalismus in Chile zu demonstrieren. Polizei und Militär begingen massive Menschenrechtsverletzungen, hunderte Menschen leben bis heute mit den Folgen von Folter und Staatsgewalt. Die ernüchternde Bilanz fast vier Jahre nach der Revolte und 50 Jahre nach Beginn der Diktatur lautet: Eine wirkliche Aufarbeitung beider Ereignisse findet nicht statt, auch nicht unter einer formal linken Regierung von Präsident Boric. Die fehlende Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur und der fehlende Bruch mit ihren Strukturen begünstigen ihre Wiederholung.

In diesem Jahr sind es vor allem die Vereinigungen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen und ihrer Angehörigen, die die Erinnerungen wachhalten und für Aufklärung kämpfen. An ihrer Seite stehen soziale, feministische, indigene und Umweltbewegungen – und natürlich viele Künstler*innen. Gedichte, Filme und Musik spielen eine wichtige Rolle im Erschaffen und Erhalten von Erinnerung. So auch das Straßentheater, das als ,,Waffe des Widerstands” die Dinge immer wieder öffentlich beim Namen nennt.

Auch in Deutschland wird in diesem September an zahlreichen Orten an das grausame Ende des Projektes Allende und die dunklen Jahre der Diktatur erinnert. Wir laden euch Leser*innen in diesem Rahmen zu mehreren Veranstaltungen ein und schätzen es sehr, dass uns eine Delegation der chilenischen Wasser- und Umweltbewegung MODATIMA dabei begleiten und von ihren Kämpfen berichten wird. 50 Jahre nach dem Putsch vom 11. September 1973 geht es uns nicht nur um Erinnerungskultur, sondern weiterhin um Solidarität mit denen, die trotz bitterer Aussichten um eine bessere Zukunft kämpfen.

„Jede dieser Geschichten ist ein Ferngespräch mit der Vergangenheit“, heißt es auf dem Klappentext von Ferngespräch. Im Original ist der Bandtitel jedoch identisch mit dem der ersten Erzählung – „Eigene Dokumente“ – und spätestens der Satz „eigentlich will ich diese Datei schließen und für immer im Ordner Eigene Dokumente speichern“ lässt keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um eine Anspielung auf einen Computerordner handelt. Jede Geschichte ist gewissermaßen ein Dokument in diesem Ordner. Ein Fragment, das sich einem persönlichen Erlebnis, einem Thema widmet und aus dem Ordner eine Art Erinnerungssammlung macht.

„Jede dieser Geschichten ist ein Ferngespräch mit der Vergangenheit“, heißt es auf dem Klappentext von Ferngespräch. Im Original ist der Bandtitel jedoch identisch mit dem der ersten Erzählung – „Eigene Dokumente“ – und spätestens der Satz „eigentlich will ich diese Datei schließen und für immer im Ordner Eigene Dokumente speichern“ lässt keinen Zweifel daran, dass es sich dabei um eine Anspielung auf einen Computerordner handelt. Jede Geschichte ist gewissermaßen ein Dokument in diesem Ordner. Ein Fragment, das sich einem persönlichen Erlebnis, einem Thema widmet und aus dem Ordner eine Art Erinnerungssammlung macht.