VEN A VIVIR

TODAS LAS POETAS CONMIGO

Hay un romance esdrújulo

de la bruja monja

dedicado a su virreina

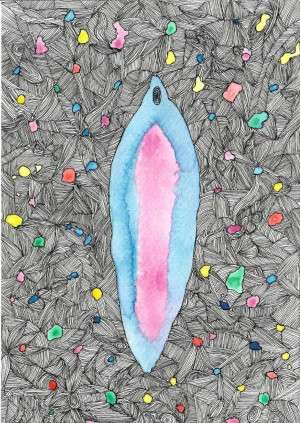

donde le pasa la mirada

por toda la cuerpa.

Qué calor hace.

Estoy segura de que

la argentina suicida

solo dijo una vez

“ven a vivir conmigo”

y fue a puras mujeres.

Quiero creer que

los hongos de Marosa

son los pezones

de alguna íntima.

Amiga, siéntate a comer.

Cuando Tatiana dibujó en arcilla una sirena.

fue tu boca de guayaba la que habló.

Yo digo esto con aceite de coco,

sin barroco,

sin morir,

porque, Susana, tienes 26 años

y los ojos de felina,

el cabello de colores.

Cuando éramos niñas,

grafiteabamos nuestros respectivos cuartos,

tú patinabas en tu colonia,

pero yo atrapaba los insectos en la mía;

nunca nos vimos,

solo imagino ahora tus dientes de leche,

¿imaginas la ira de mi adolescencia?,

Tardé 7 años en huir.

tú también te fuiste sola:

el miedo es una tableta sucia,

un enjambre de pelos mojados en la coladera,

un escarabajo.

No importa.

Ven a vivir todas las poetas conmigo,

tendremos todas las fotografías que existen en la munda,

todos los chuchupastes que arden en la papaya

y nos corroen el odio de machos,

siempre embriagadas tú y yo y las amigas

nadando como seres en una materia fungi,

gritaremos tanto rehilete juntas

que nuestras rosas, risas, se harán lengua.

KOMM UND LEBE

ALLE DICHTERINNEN MIT MIR

Es gibt eine esdrújula Romanze

von der Hexennonne

gewidmet ihrer Vizekönigin

wo der Blick

über ihren gesamten Körper* wandert.

Wie heiß es ist.

Ich bin sicher, dass

die suizidale Argentinierin

nur einmal gesagt hatte

“komm und lebe mit mir”

und nur zu Frauen.

Ich möchte glauben, dass

Marosas Pilze die Nippel sind

einer Vertrauten.

Freundin, setz dich und iss.

Als Tatiana auf Ton eine Meerjungfrau zeichnete,

war es dein Guavenmund, der sprach.

Ich sage dies mit Kokosnussöl,

ohne Barock,

ohne zu sterben,

denn, Susana, du bist 26 Jahre alt

und hast Katzenaugen,

die Haare bunt.

Als wir Mädchen waren,

haben wir unsere jeweiligen Zimmer bekritzelt,

du fuhrst in deinem Viertel Rollschuhe,

aber ich habe Insekten in meinem gefangen;

wir haben uns nie gesehen,

ich stelle mir jetzt nur deine Milchzähne vor,

kannst du dir die Wut meiner Jugend vorstellen?

Ich habe 7 Jahre gebraucht, um zu fliehen.

Auch du bist allein gegangen:

Die Angst ist eine schmutzige Pille,

ein Knoten nasser Haare im Abfluss,

ein Käfer.

Es spielt keine Rolle.

Komm und lebe alle Dichterinnen mit mir,

wir werden alle Fotos haben, die es auf der Welt* gibt,

all die chuchupaste-Wurzeln, die in der Pflaume brennen

und macho-Hass zerfrisst uns,

immer berauscht, du und ich und die Freundinnen,

schwimmen wie Wesen in einem Pilzgewebe,

wir werden so viele Pfeile zusammen schreien,

dass unsere Rosen, unser Gelächter, zu Sprache werden.