Para leer en español, haga clic aquí.

Wie blicken Sie aktuell auf Chiles Energiepolitik?

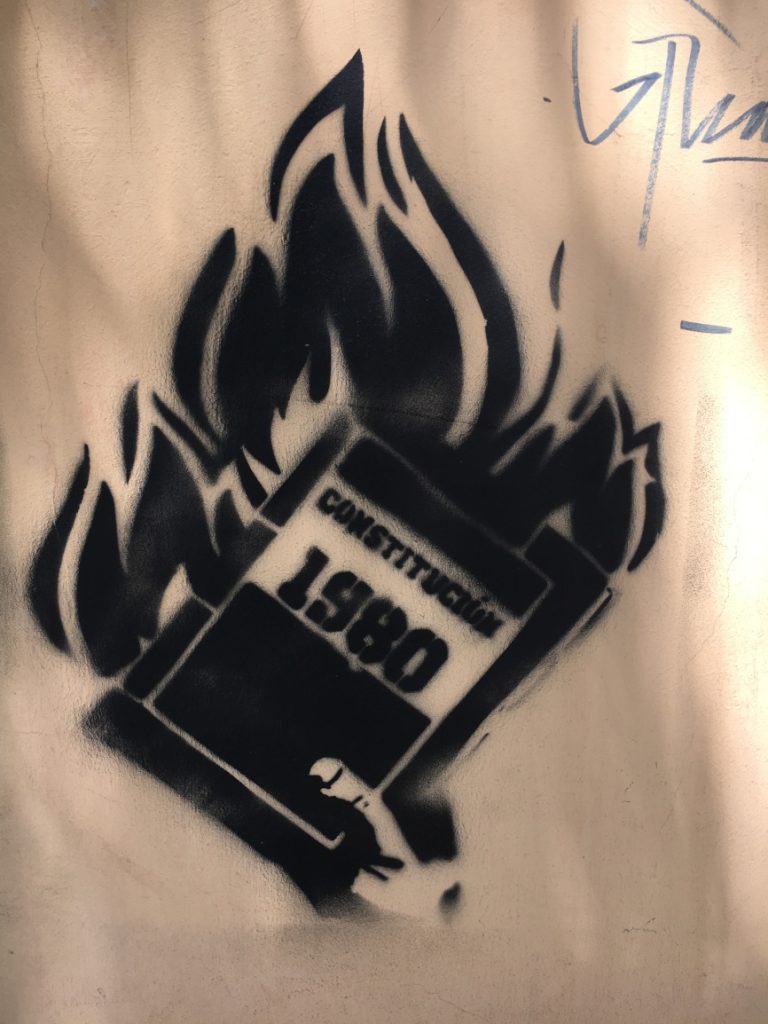

Borics Programm versprach einen sozio-ökologischen Wandel mit der Energiewende, Änderungen in der Umweltgesetzgebung und dem Strukturwandel in der Wirtschaft als Hauptelementen. Nach der Ablehnung des Verfassungstextes im Plebiszit von 2022 gab es jedoch starken Druck von Unternehmen und rechten Parteien, um diese transformativen Reformen zu verhindern. Hierzu zählt auch das Thema Energie. Was einst ein Programm des Wandels in verschiedenen Bereichen war, wurde zu einer Fortführung der Politik, die wir vor der sozialen Revolte und der Pandemie hatten. Die grünen Energien erneuern somit die neoliberale Politik. Nun erklärt die Regierung, Chile habe viel Potential für erneuerbare Energien und könne zum Energieexporteur werden. Diese neue Entwicklungsstrategie sei für das Land von Vorteil und könne viele Arbeitsplätze schaffen. Konkret bedeutet das zum Beispiel, grünen Wasserstoff zu exportieren und große Investitionen in erneuerbare Energien zu fördern. Tatsächlich wurde die Strategie des grünen Wasserstoffs bereits unter der Regierung von Piñera vorgestellt, ohne dass eine Konsultation indigener Gemeinschaften oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt worden wären, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist paradox, dass sich Boric diese Strategie trotz solcher Schwachstellen sofort nach Amtsantritt, also sogar noch vor dem verlorenen Verfassungsplebiszit, auf die Fahnen geschrieben hat.

Welche Rolle spielen internationale Akteur*innen, speziell Deutschland?

Schon im Jahr 2013 hat Deutschland ein Abkommen zur Rohstoffpartnerschaft mit Chile geschlossen, das Nachhaltigkeit als einen Schwerpunkt definiert. Außerdem gibt es eine weitreichendere „Kooperation“ über die GIZ (Anm. d. Red.: deutsche Organisation für Entwicklungszusammenarbeit) mit dem Fokus, erneuerbare Energien und Energieeffizienz voranzutreiben. Die Einflussnahme der GIZ hat eine zentrale Rolle gespielt bei Gesetzesänderungen mit dem Zweck, die Energiepolitik Chiles unter dem bisherigen Modell weiterzuführen: ein Modell der Megaprojekte erneuerbarer Energien zugunsten des Unternehmertums statt dezentralisierter Energieversorgung auf Grundlage von kommunalen Initiativen und Energie-Eigenversorgung von Stadtteilen oder Gemeinden.

Was denken Sie über das Handelsabkommen zwischen Chile und der Europäischen Union, das vor kurzem im EU-Parlament verabschiedet wurde?

Zum Glück haben die Linken und die Grünen dagegen gestimmt! Das ist auch ein Signal nach Chile, denn dort rechtfertigen einige die Zustimmung zu dieser Art neokolonialer Instrumente, indem sie Europa als gesellschaftliches Vorbild idealisieren. Das Handelsabkommen ist letztlich ein Freihandelsabkommen, das den Zugang europäischer Wirtschaften zu erneuerbaren Energien sicherstellt: zu grünem Wasserstoff, Kupfer, Lithium und seltenen Erden. Hierdurch entwickeln Firmen, die bisher nicht in Chile präsent waren, nun Megainvestitionen.

Haben Sie ein Beispiel?

Da gibt es nordamerikanische Firmen wie NG Energy, aber vor allem europäische, etwa Enel. Auch RWE aus Deutschland hat mehrere Projekte zu erneuerbaren Energien, sowohl Sonnen- als auch Windenergie. WPD, ein anderes deutsches Unternehmen, legt bei Windparkprojekten ein sehr aggressives, gar mafiöses Verhalten gegenüber den betroffenen bäuerlichen Gemeinschaften an den Tag. Sie haben ausgenutzt, dass in Chile keine Normen existieren, die etwa den Abstand der Windparks zu Wohnhäusern regeln. Der Lärm und die Magnetfelder der Windparks führen auch zu Stress bei den Tieren: Wir haben in einem Fall beobachtet, wie sich die Milchproduktion der Kühe halbiert hat und innerhalb von drei Monaten alle Honigbienen verschwunden sind. Das beeinträchtigt die Ernährungssouveränität der Gemeinschaften.

Wie begründet der Staat diese Strategie gegenüber der Bevölkerung?

Uns wurde gesagt, dass Chile am Rande eines Versorgungsengpasses sei; dass die Energie zu knapp sei, um das erwartete Wirtschaftswachstum zu tragen. Daher haben die Menschen die Maßnahmen akzeptiert. In Wirklichkeit haben wir heute jedoch eine überdimensionierte Stromversorgung. Letztes Jahr wurden nur 36 Prozent der Gesamtkapazität der Stromerzeugung genutzt. Die Ausweitung der erneuerbaren Energien führt nicht zu einer zunehmend sauberen Energieerzeugung, sondern soll der chilenischen Wirtschaft im Einklang mit der Strategie neue Geschäftsfelder eröffnen.

Die Umweltgesetzgebung sieht bei Entscheidungsprozessen eine Bürger*innenbeteiligung vor. Schützt diese Beteiligung die Personen gegenüber den Unternehmen?

Seit geraumer Zeit wird die Ausweitung des Extraktivismus in Chile von sozial-ökologischen Konflikten begleitet. In der Umweltverträglichkeitsprüfung gibt es zwar Bürgerbeteiligung, aber die ist nicht verbindlich. Die Menschen werden aufgefordert, sich zu beteiligen, aber letztendlich ist die Entscheidung eine politische und die Projekte bleiben vor Ort umstritten. Die Unternehmen versuchen, den Widerstand zu brechen oder sich die Zustimmung der Gemeinschaften oder einzelner Personen durch finanzielle oder Sachleistungen zu erkaufen, indem sie die Bedürfnisse der Bevölkerung ausnutzen. Als die Menschen gemerkt haben, dass dies gegen ihre Interessen geht, gingen die Firmen zur Strategie der sogenannten „gemeinsamen Wertschöpfung“ (valor compartido) über. Ihr Ziel ist es, die Gemeinschaften zu Dienstleisterinnen des Unternehmens zu machen. Das schafft Konflikte innerhalb der Gemeinschaften, da dies nur bestimmten Teilen von ihnen zugute kommt. So wird der soziale Zusammenhalt gestört und der mögliche Widerstand gegen das Projekt geschwächt.

Ist dieses Verhalten der Unternehmen also illegal? Welche Haltung nimmt die Regierung dazu ein?

Momentan versuchen die Firmen, die Strategie der „gemeinsamen Wertschöpfung“ in den staatlichen Institutionen zu verankern – anhand von Reformen der Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten, die die Firmen dazu ermächtigen, in die Territorien hineinzugehen und einen Dialog mit den Bewohnern zu führen, sogar bevor das Projekt öffentlich bekannt gegeben wird. Es wurden Beratungsagenturen geschaffen, um die Mediation zwischen Gemeinschaft und Unternehmen zu übernehmen und Übereinkünfte auszuhandeln. Deswegen nennen wir diesen Prozess die „Privatisierung des Dialogs“ und nehmen ihn als Bedrohung wahr, da er den Staat von seiner Verantwortung als Garant der Menschenrechte und kollektiver Rechte entlastet. Aufgrund der aktuellen politischen Situation ist es möglich, dass eine solche Gesetzgebung durchgesetzt wird.

Die Regierung von Gabriel Boric hat einen Schwerpunkt auf öffentlich-private Partnerschaften gelegt, welche heute die gesamte Investitions- und öffentliche Politik durchziehen. Letztlich öffnen die Strategie der „gemeinsamen Wertschöpfung“ und öffentlich-private Partnerschaften dem Staat die Möglichkeit, sich weiter zurückzuziehen. Den Firmen gibt sie mehr Rechte und die Legitimation, ohne die Mediation und den Schutz des Staates in den Territorien zu intervenieren.

Können Sie uns einen Fall nennen, in dem die Strategie der „gemeinsamen Wertschöpfung“ angewendet wurde?

Bei der Erweiterung der Zellulosefabrik Forestal Arauco, die eine der größten Lateinamerikas sein wird, hat die Firma Menschen aus der Gemeinschaft zu ihren externen Dienstleistern gemacht. Das Unternehmen Albemarle hat bei der Lithium-Ausbeutung in der Atacamawüste sogar einen Prozentsatz der Jahresgewinne an indigene Gemeinschaften abgegeben. So weit reicht das Spektrum dieser Strategie.

Welcher Widerstand hat sich in Chile gegen die neoliberale Umsetzung der Energiewende gebildet?

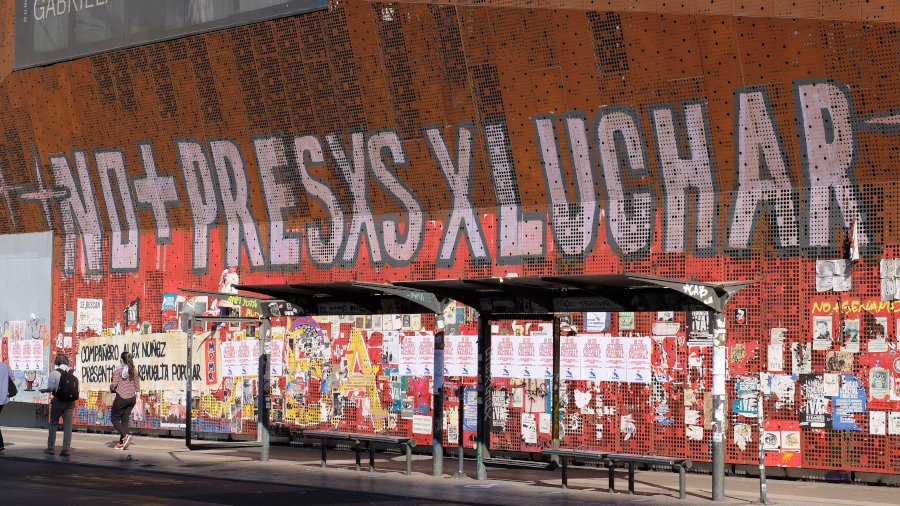

Es gab immer Widerstand gegen die Ausbreitung des Neoliberalismus und die Privatisierung der natürlichen Gemeingüter. Aufgrund der mit der neuen Energie- und Bergbaupolitik verbundenen Konflikte bilden sich jedoch neue Akteure wie kleine bäuerliche Gemeinschaften heraus. In der Gemeinde Penco in der Region Biobío möchte eine Tochterfirma des kanadischen Konzerns Aclara seltene Erden ausbeuten, sie hat viel Rückhalt bei Institutionen und Unternehmen. Die Gemeinschaft vor Ort ist sehr organisiert und hat es geschafft, ihren Protest auf eine breite soziale Basis zu stellen: kleine Händler, Fischer, kleine Gastronomie, Bewohner der marginalisierten Viertel, indigene Mapuche, ein Frauen-Netzwerk. All diese Gruppen haben sich zu einer territorialen Versammlung zusammengeschlossen. Ausgehend von den Defiziten des Projektdesigns und der grundlegenden Ablehnung des Bergbaus vor Ort haben sie schon mindestens fünf Mal verhindert, dass die Umweltverträglichkeit des Projekts festgestellt wird, zuletzt im vergangenen Jahr. Dennoch versucht es das Unternehmen weiter.

In Grünheide haben Sie mit Aktivist*innen gesprochen, die gegen Tesla kämpfen, weil das Unternehmen dort den Zugang zu Wasser bedroht. Wie könnten die Kämpfe in Deutschland und Chile verknüpft werden?

Der strategischste Umweltkonflikt in Chile dreht sich ums Wasser. Daher fühlen wir uns dem Kampf der Menschen aus Grünheide und der Waldbesetzung gegen Tesla sehr nahe. Wir führen ähnliche Kämpfe – mit unterschiedlichen Ausprägungen, aber gemeinsamen Problematiken im Konkreten. Daher sollten wir durch Solidarität und den Austausch von Strategien verbunden sein.