Sie waren bereits am Verfassungsprojekt der zweiten Regierung Bachelet (2014-2018) beteiligt. Waren die Bedingungen damals besser oder schlechter als während des jüngsten verfassunggebenden Prozesses (2019-2022)?

Im Allgemeinen könnte man denken, jetzt hätte es mehr Möglichkeiten gegeben als damals. Bei Bachelet wusste man ja von Anfang an, dass die Verfassungsreform in Händen des Parlaments ist. Damals ging es immer darum, wenigstens einen Teil der rechten Opposition zu überreden. Man wusste also, dass es schwierig wird.

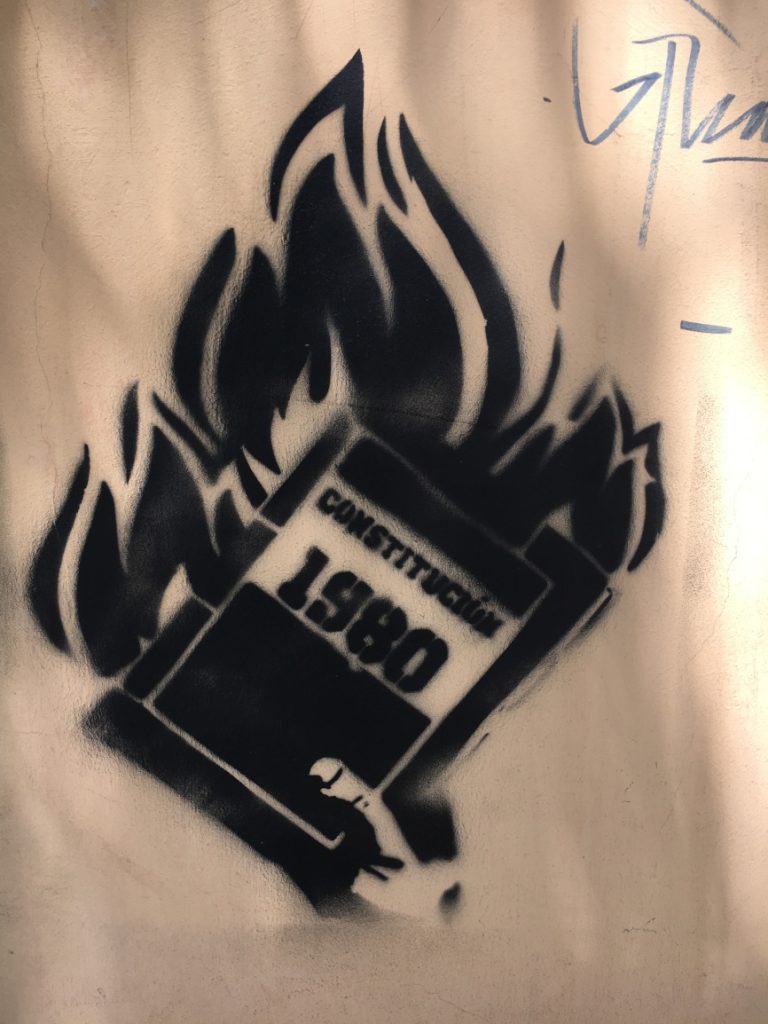

Im Gegensatz dazu ist der jüngste verfassunggebende Prozess aus einem Sieg entstanden: Das apruebo hatte (beim ersten Referendum im Oktober 2020, Anm. d. Red.) mit über 80 Prozent gewonnen, genauso viele stimmten für eine verfassunggebende Versammlung. Es gab also gute Aussichten. Die Konventsmitglieder haben diese Mehrheit aber verspielt. Sie haben den Gemütszustand der Bevölkerung, der von Ereignissen wie dem estallido (soziale Explosion 2019, Anm. d. Red.) und dann der Pandemie geprägt war, mit einem Kulturwandel verwechselt.

Inwiefern wurde das zum Problem?

Es gab keinen richtigen Wandel, vielmehr ist er noch im Gange. Wenn ein Wandel im Gange ist, können die Dinge sich in die eine oder die andere Richtung entwickeln.

Es verbreiteten sich unnötige Extrempositionen, die viel weiter gingen, als die meisten wollten. Ein Beispiel dafür waren die Vorschläge der Ecoconstituyentes (Konventsmitglieder, deren Hauptziel weitreichender Schutz und Rechte für die Umwelt waren, Anm. d. Red.), die dann im Konvent abgelehnt wurden. Auch wenn der Text an sich gut war, so hat er am Ende nicht berücksichtigt, dass die Rahmenbedingungen sich seit Beginn des verfassunggebenden Prozesses geändert hatten: Die Stimmung in der Bevölkerung hatte sich verändert, und an dieser Stelle war dann das Management der Regierung entscheidend. Und das war ehrlich gesagt ziemlich enttäuschend.

Waren die Stimmen für die neue Verfassung nicht bereits verloren, als Gabriel Boric im Frühjahr 2022 das Präsidentenamt übernahm?

Mit dem estallido und der Pandemie kam es zu einer institutionellen Krise. Mit ihr hatten sich die Grenzen dessen verschoben, worüber diskutiert werden konnte. Damit konnten sich bestimmte Identitäten und Ideen frei entfalten, die vorher nie so große Unterstützung gehabt hätten.

Ein konkretes Beispiel dafür sind die Rechte der Natur (Verankerung der Natur als Rechtssubjekt, Anm. d. Red.). Seit dem estallido wurde viel mehr über die Rechte der Natur gesprochen. Das führte innerhalb des Verfassungskonvents auch kaum zu größeren Schwierigkeiten. In diesem Bereich hat sich der Rahmen des Denkbaren verändert.

Doch außerhalb des Konvents führten einige dieser neuen Ideen zu Schwierigkeiten…

Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen war im November 2021, der Verfassungskonvent wurde im Mai gewählt. Zwischen Mai und November hat sich die Stimmung verändert, denn Wandel bringt Angst und Unsicherheit mit sich. Da gibt es immer eine Gegenbewegung, das ist erwartbar in einem solchen Prozess. Das hat man vor allem am Aufstieg der extremen Rechten bei der Präsidentschaftswahl bemerkt: José Antonio Kast als der Kandidat der Ultrarechten, der Opposition und der konservativsten Gruppen der Gesellschaft. Das war ein Warnsignal. Ich glaube, der Verfassungskonvent konnte damit nicht umgehen und wurde von der damaligen Regierung und auch der neuen Regierung stark eingeschränkt.

Aber Kast als Kandidat der Reaktion hat am Ende verloren, oder?

Boric und seine Regierungskoalition haben auch gewonnen, um den verfassunggebenden Prozess zu retten. Hätte Kast gewonnen, wäre er gleich zum Scheitern verurteilt gewesen. Aber auch nach der Wahl gab es keine Stabilisierung, der Konvent machte weiter, als wäre nichts geschehen.

Inwiefern hat sich dann die Stimmung gegenüber dem Konvent verändert?

Die Leute hassten die Konventsmitglieder nahezu. Ich habe das gemerkt, als ich die Regierung verlassen habe und in eine Schule kam. Die Lehrer stellten die Verfassungsartikel infrage, die der Konvent verabschiedete. Danach war ich zu Forschungszwecken in Concepción, Temuco und Iquique. Die breite Ablehnung der Verfassung dort hat mich überrascht. Und das hatte nichts mit den Inhalten zu tun, sondern mit dem Konvent, die Leute fühlten sich nicht repräsentiert. Denn die Menschen hatten ganz andere Probleme wie Sicherheit und Wirtschaftskrise – und sie kritisierten die Abgehobenheit der Konventsmitglieder.

Wie erklären Sie sich die hohen Stimmanteile des Rechazo im Wallmapu?

Die Regierung ist daran gescheitert, im Süden von Chile einen Dialog herbeizuführen. Daher war das Reden von einer neuen Verfassung mit neuen Institutionen, die uns ermöglichen, die dortigen Probleme in einem neuen Rahmen zu lösen, sehr abstrakt. Deshalb haben die Leute nicht an eine neue Verfassung geglaubt, die etwas ändert. Weder kurz- noch langfristig.

Wie konnten sich Konvent und Bevölkerung so voneinander entfernen?

Ich glaube, dieser verfassunggebende Prozess wurde falsch aufgefasst: Er war keine kollektive Beratung, in der es den Verfassungskonvent gab und eine große öffentliche Debatte mit dem Rest der Gesellschaft. Das hatte mehrere Gründe: die kurze Zeit und die fehlenden Mittel sowie das politische Establishment, das mit der Entwicklung im Konvent nicht einverstanden war. Die staatlichen Institutionen, vor allem das Parlament, waren nicht auf den Konvent abgestimmt. Auch die tonangebenden Medien haben nicht ausgewogen über den Konvent berichtet. Nur wenige Menschen haben die Diskussionen im Konvent verfolgt. Es gab also keine landesweite Debatte, sondern eher ein kollektives Gefühl hinsichtlich des Konvents und des Verfassungsprozesses.