Als der Geheimdienstagent Andrés Valenzuela Morales im Jahr 1984 die Redaktionsräume der Zeitschrift Cauce betritt, um auszusagen, ist die Erzählerin von Nona Fernández’ Roman Twilight Zone noch ein Kind. An das Gesicht des Agenten auf der Titelseite erinnert sie sich aber genau. Denn „jeder konnte der Mann sein, der gefoltert hatte. Auch unser Lehrer an der Oberschule.“

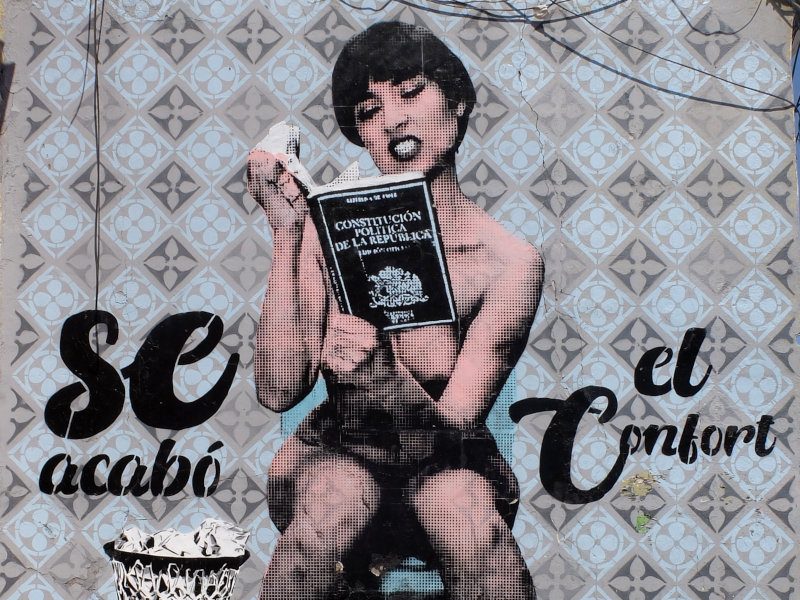

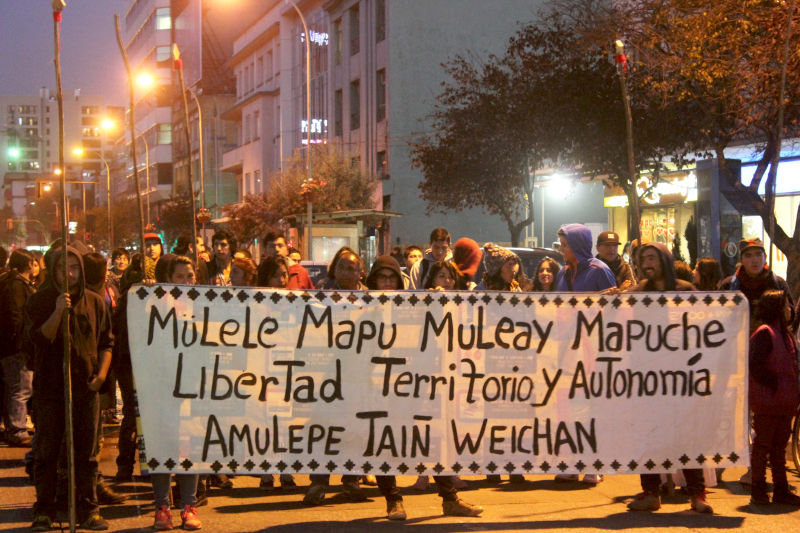

Die Erzählerin hat den Agenten niemals persönlich kennengelernt, aber er begegnet ihr immer wieder. Zuletzt, als sie für einen Film über die Vicaría de la Solidaridad, eine katholische Organisation, die Opfern der Diktatur half, recherchiert. Er wird als „Mann, der gefoltert hat“ zum Ausgangspunkt, die Geschichte der Diktatur zu erzählen und zu erfassen, wie die (mangelnde) Erinnerung daran die chilenische Gesellschaft weiterhin durchdringt.

Dazu lässt Fernández ihre Erzählerin die Geschichte weiterspinnen – ein großer Teil der Handlung findet in ihrer Vorstellungswelt statt. Besonders diese Teile bieten eine tiefe, spannende, zugleich schreckliche Annäherung an die Unaussprechlichkeit der Folter und des gewaltsamen Verschwindenlassens.

Um sich dem Unerklärlichen zu nähern, es gleichzeitig anschaulicher und erträglicher zu machen bedient sich die Erzählerin Anleihen aus ihrer Lieblingsserie Twilight Zone. Wie der in einer Folge der Serie auf einem fernen Planeten des Weltalls gestrandete Astronaut sind die Protagonist*innen ihrer Geschichte verloren in der Todesmaschinerie der Militärdiktatur. Sie zeigt die komplexen Widersprüche der Personen auf, die sich nur schwer an die grausame Arbeit der Folter gewöhnen und derer, die ihre Genoss*innen verraten. Umso liebevoller ist auf der anderen Seite die Darstellung der Erzählerin, wenn es um die Verschwundenen geht, von denen oft nur Urlaubsfotos geblieben sind. Ihnen gibt Fernández eine Stimme, die weit über die Rolle als Opfer hinausgeht. Sie stellt sich vor, was für Menschen die Verschwundenen im ausgelassenen Moment der Aufnahme der Fotos waren, aber auch im Moment ihres Todes.

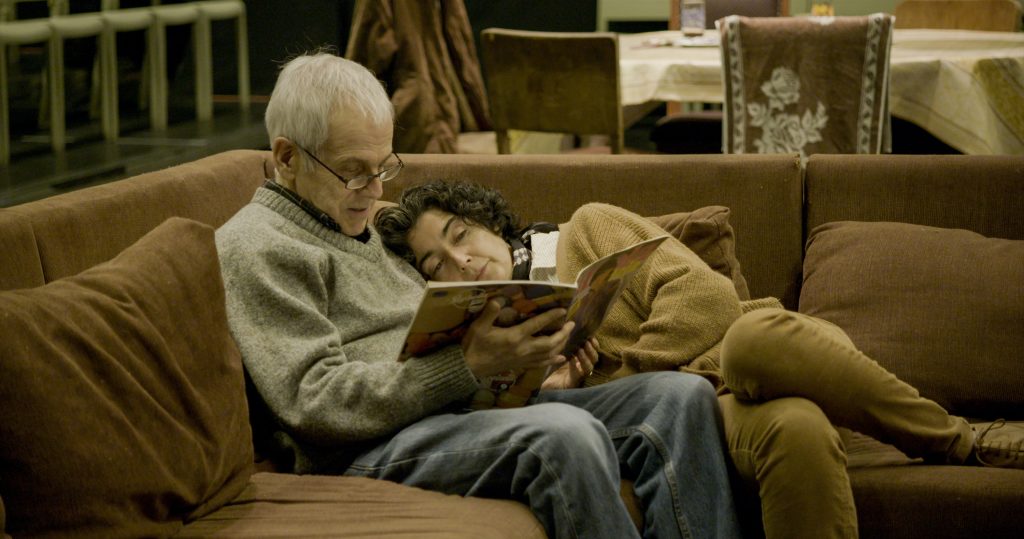

Ergänzt wird diese imaginäre Handlung von autofiktional anmutenden Szenen, die aus der persönlichen Perspektive der Autorin selbst erzählt scheinen. Diese handeln von den Unzulänglichkeiten institutionalisierter Erinnerungskultur und Rückblicken auf die vermeintlich normale eigene Kindheit vor dem Ausnahmezustand der Militärdiktatur.

Dabei stellt sie auch immer wieder den Bezug zur Gegenwart her. Etwa, indem sie die Angst der Erzählerin um ihre Kinder mit Geschichten Verschwundener verknüpft, die vor den Augen ihrer Familie entführt worden sind. Dies macht das Ganze auf schmerzhafte Weise aktuell. Es wird deutlich, dass das Vergangene wieder geschehen kann.

Fernández nimmt die Leser*innen mit auf ihre Reise durch Vorstellung, Manipulation, Täuschung und Wahrnehmung und wendet sich manchmal direkt an sie, was die Lektüre mitreißend und fesselnd macht. Der großartig von Friederike von Criegern übersetzte Roman wurde mit dem Premio Sor Juana Inés de la Cruz ausgezeichnet. Ein schmerzhaftes, liebevolles und wichtiges Buch.