Chemie gegen das Virus Marktdesinfektionin Salvador im brasilianischen Bundesstaat Bahia, Foto:Jefferson Peixoto/Secom via fotos públicas

„Mittel- und Südamerika sind zu Zonen intensiver Übertragung geworden, und ich glaube nicht, dass wir den Höhepunkt bereits erreicht haben“, sagte Michael Ryan, Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Anfang Juni bei einer Pressekonferenz. Obwohl die Fallzahlen jetzt, einige Wochen später, in vielen Ländern wieder sinken, kann von Aufatmen keine Rede sein: Die Fallzahlen sind weiterhin auf hohem Niveau, die Krankenhäuser voll. Und aus den ärmsten und politisch instabilsten Ländern der Region liegen kaum Daten vor. Während in den USA Anfang Juli gut 46 Prozent und in der EU knapp 35 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, sind es in Lateinamerika und der Karibik gerade einmal 13,6 Prozent.

Im bevölkerungsreichsten Land Brasilien gab es Anfang Juli täglich noch etwa 50.000 Neuinfektionen. Allein 2021 sind in Brasilien 325.000 Menschen an Covid-19 gestorben – insgesamt zählt das Land über eine halbe Million Tote. Bisher sind erst knapp 13 Prozent der Brasilianer*innen vollständig geimpft. Die Wut auf Bolsonaros Regierung ist daher groß, auch seitdem bekannt wurde, dass tausenden Menschen abgelaufene AstraZeneca-Dosen gespritzt wurden. Auch Korruptionsvorwürfe rund um die Impfstoffbeschaffung sowie die steigende Arbeitslosigkeit trieben in den letzten Wochen Zehntausende auf die Straßen. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss untersucht inzwischen, ob Präsident Bolsonaro durch unterlassene Impfstoffbestellungen und die Ablehnung von Corona-Maßnahmen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat.

Auch in Ländern, in denen das Impfen bisher gut voran ging, sind die Inzidenzen weiter hoch.

Aber auch in Ländern, in denen das Impfen bisher gut voran ging, sind die Inzidenzen weiter hoch. In Uruguay ist bereits die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft, trotzdem lag die 7-Tage-Inzidenz Anfang Juli noch bei etwa 250. In Chile haben 55 Prozent den vollen Impfschutz, die Inzidenz lag dennoch weiter über 100 und die Krankenhäuser meldeten eine Belegung der Intensivbetten von 94 Prozent. Dass eine hohe Impfquote hohe Infektionszahlen nicht unbedingt verhindert, wissen wir aus Großbritannien. In Chile und Uruguay könnte sich dieses Phänomen auch dadurch erklären, dass in beiden Ländern bisher bei etwa 75 Prozent der Impfungen der chinesische Impfstoff Sinovac eingesetzt wurde. Eine Studie in Brasilien bescheinigte diesem kürzlich eine Wirksamkeit von lediglich 50,7 Prozent, etwa jede zweite mit diesem Vakzin geimpfte Person infiziert sich also dennoch mit dem Virus.

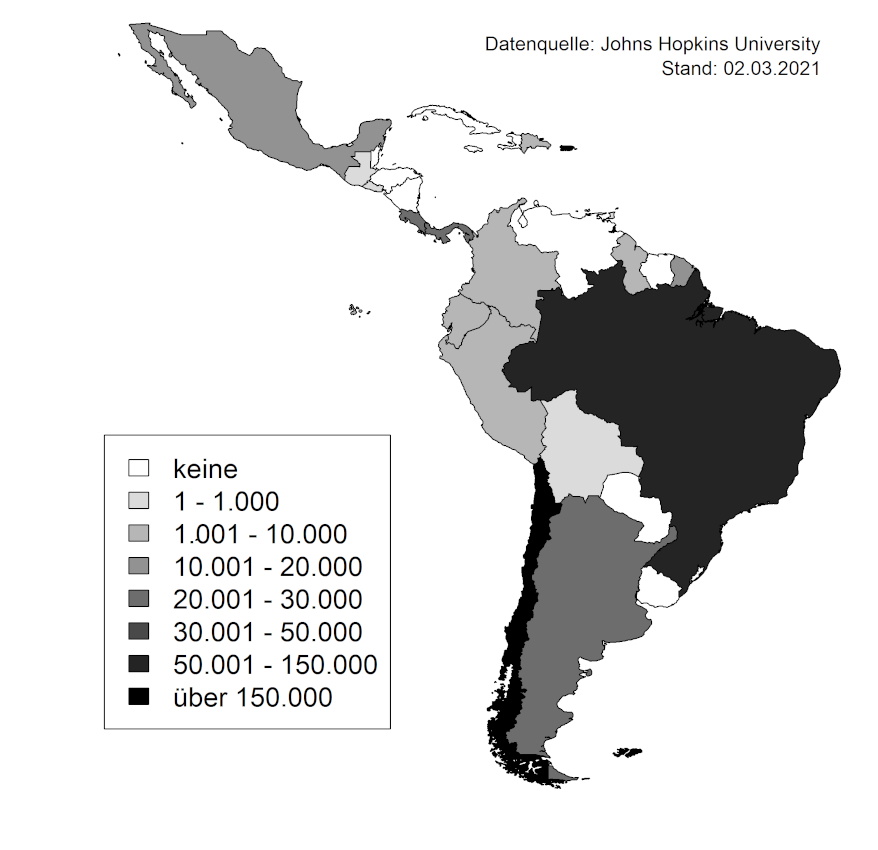

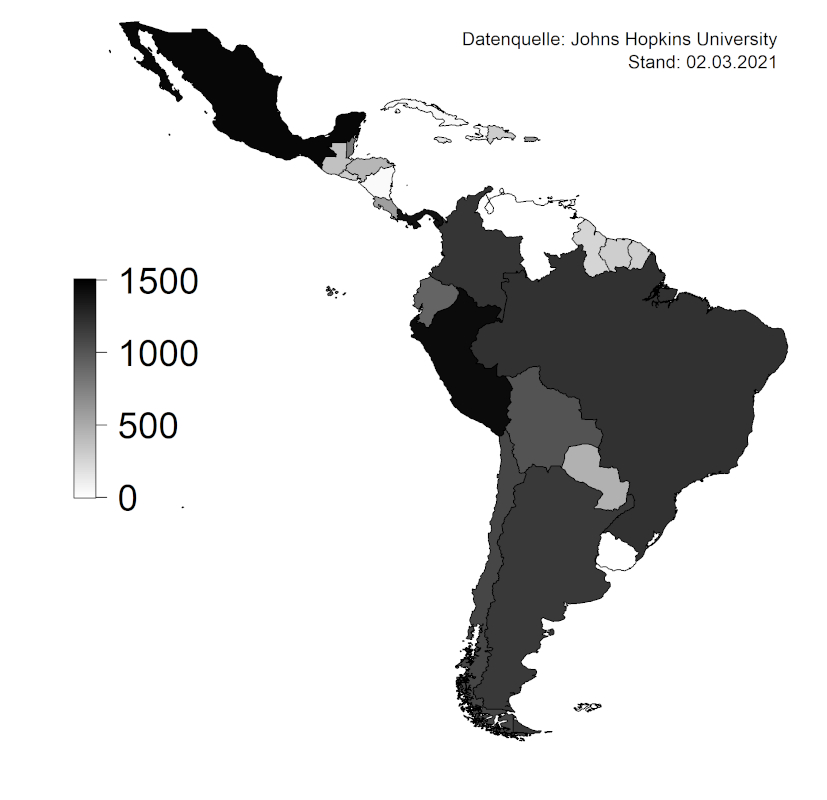

Wie immer sind die Infektionszahlen und Vergleiche mit Vorsicht zu behandeln. In die Statistik (siehe auch Infografiken & Erklärung weiter unten) gehen nur die bestätigten Fälle ein. Je nachdem, wie viel in den einzelnen Ländern getestet wird, ist von einem Vielfachen an Infektionen auszugehen. In Chile etwa sanken die Fallzahlen seit Anfang Juni wieder, es wurde seitdem aber auch weniger getestet. In Mexiko wird, wie auch bisher schon, kaum getestet, für Haiti gibt es dazu nicht einmal Zahlen. Eine scheinbar eindeutigere Sprache sprechen die Todeszahlen. Im März dieses Jahres berichteten die LN bereits von 700.000 Corona-Toten. Heute, nur vier Monate später, sind es bereits knapp 1,3 Millionen. Das sind mehr als 32 Prozent aller Corona-Todesfälle weltweit, obwohl Lateinamerika und die Karibik nur gut 8,4 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.

Peru verzeichnet relativ zur Bevölkerung die meisten Covid-19-Opfer weltweit: 5.900 Tote auf eine Million Einwohner*innen. Zum Vergleich: Sogar in Brasilien liegt die Rate bei „nur“ ca. 2.500. Doch auch die Todeszahlen sind alles andere als eindeutig. Die meisten Länder nahmen zumindest anfangs nur solche Fälle in die Statistik auf, die sich in Krankenhäusern ereigneten oder bei denen die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde. Die University of Washington schätzte die tatsächlichen Todeszahlen im Mai im Falle Brasiliens auf das 1,5-fache, für Peru auf das 2,4-fache und für Mexiko sogar auf das 2,8-fache der zu diesem Zeitpunkt berichteten Zahlen. Peru hat seine Statistik im Juni um das 2,7-fache nach oben korrigiert und sich damit nachträglich an die Spitze der Länder mit der höchsten Sterberate katapultiert. Dass es sich in der Statistik nun extrem von den anderen Ländern abhebt (siehe Infografiken), spiegelt einerseits den schweren Verlauf der Pandemie dort, wirft aber auch die Frage auf, inwiefern die veröffentlichten Zahlen der anderen Länder die tatsächliche Situation in Lateinamerika insgesamt unterschätzen könnten. Brasiliens Regierung fiel sogar mehrfach mit dem Versuch auf, die offiziellen Zahlen zu drücken: Zuletzt führte sie im März neue Pflichtfelder beim Registrierungsformular von Corona-Todesfällen ein, ohne die Gemeinden rechtzeitig darüber zu informieren, was vorübergehend ein Absinken der Fallzahlen zur Folge hatte. Die Änderung wurde jedoch nach Kritik rückgängig gemacht.

Sorgen bereiten aber vor allem auch jene Länder, aus denen kaum Informationen vorliegen. So verzeichnet Haiti offiziell nur gut 19.000 Corona-Fälle und 436 Tote. Das ärmste Land der Amerikas verfügt jedoch nur über zwei Labore, die Tests bearbeiten können. Ärzte ohne Grenzen geht daher von einer vielfach höheren Zahl aus und warnt von einer humanitären Katastrophe. In Haiti wurde bisher keine einzige Person geimpft, das Gesundheitssystem steht quasi ständig vor dem totalen Zusammenbruch. Nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse vergangenen 7. Juli rutscht das Land nun noch tiefer in die politische Krise, die Sorgen um einen möglichen Bürgerkrieg mehren sich (siehe Editorial).

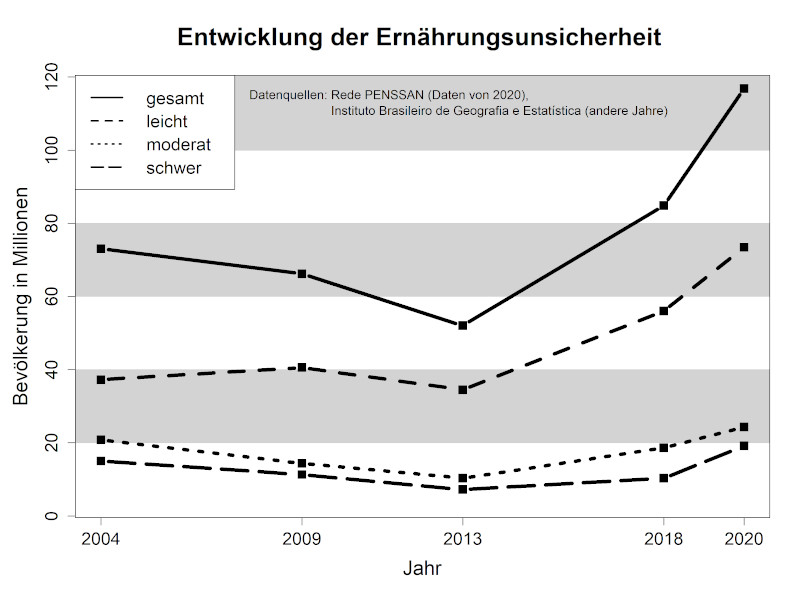

Auch in anderen Ländern der Region werden soziale und politische Konflikte durch die Pandemie verschärft. Laut der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) hat der wirtschaftliche Einbruch durch die Pandemie – in Kombination mit ohnehin sehr geringen Wachstumsraten vor der Krise sowie schwachen Sozial- und Gesundheitssystemen – zu einem beispiellosen Anstieg der Arbeitslosigkeit, sinkenden Einkommen und einer Zunahme von Armut und Ungleichheit geführt. Frauen und junge Menschen sind davon überproportional betroffen. Die sozialen Proteste, wie etwa in Kolumbien, werden vor allem durch junge Menschen getragen, die sich mit Armut und Perspektivlosigkeit konfrontiert sehen. Die größten Arbeitsplatzverluste gab es 2020 in privaten Haushalten: 2019 waren dort zwischen elf und 13 Millionen Frauen beschäftigt. Zum Beispiel in Chile, Kolumbien und Costa Rica hat der Rückgang der Beschäftigung in diesem Sektor dazu geführt, dass vier von zehn Hausangestellten jetzt ohne Arbeit sind.

Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und hoher Inzidenz

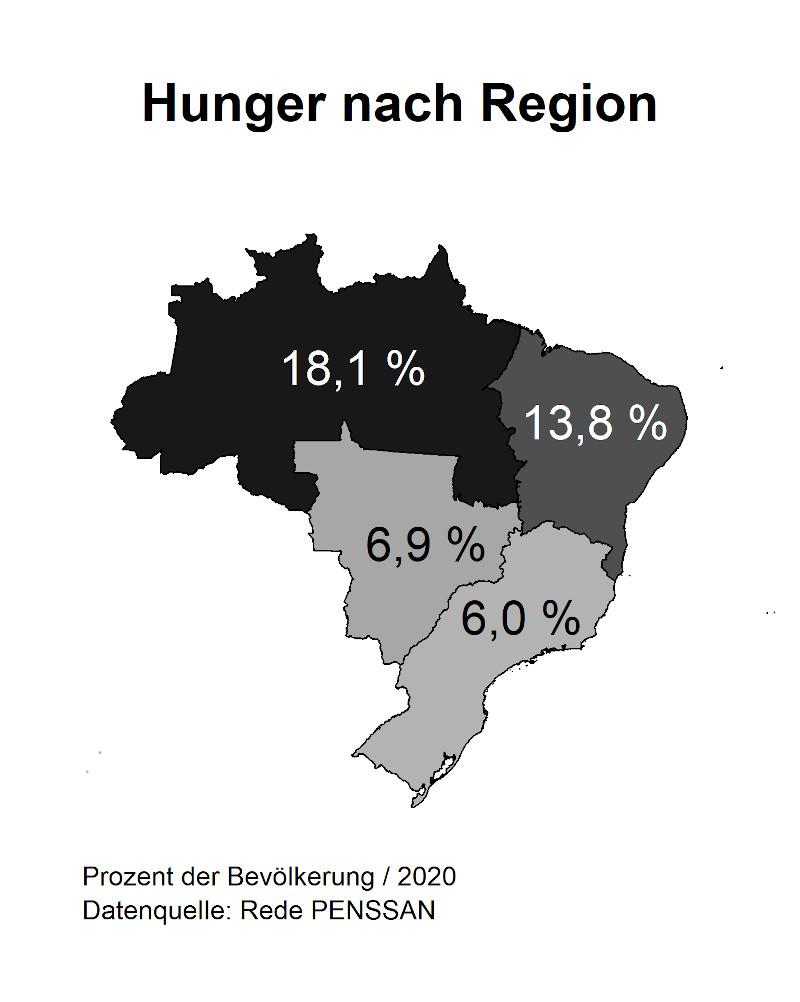

Studien belegen mittlerweile einen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und hoher Inzidenz. Die Universidade Federal do Rio de Janeiro zeigte etwa für Brasilien, dass es in Gemeinden mit großer sozialer Ungleichheit und geringerer sozialer Entwicklung mehr Infektionen gibt. Eine weitere Studie unter Federführung des Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia zeigte, dass die Sterberate in der indigenen Bevölkerung um 110 Prozent höher liegt als in der Gesamtbevölkerung und dass die Existenz von Aktivitäten wie illegalem Bergbau und Landraub in indigenen Gebieten mit einer höheren Inzidenzrate einhergeht. Indigene sollen in Brasilien zwar bevorzugt geimpft werden, das gilt jedoch nur in staatlich anerkannten indigenen Gebieten, nicht in den Städten. In anderen Ländern ist der Zugang zu Impfstoffen für Indigene sogar noch schwieriger. In Guatemala machen sie lediglich 14 Prozent der bisher Geimpften aus, aber 40 Prozent der Bevölkerung.

Wie Indigene sind auch Afroamerikaner*innen vielerorts besonders von Armut und allgemein prekären Lebensverhältnissen betroffen, vor allem wenn es um Zugang zu Gesundheitsversorgung geht. Daten der CEPAL zeigen, dass die afrobrasilianische Bevölkerung in Brasilien, die dort ca. die Hälfte der Bevölkerung ausmacht, bald nach Beginn der Pandemie mit 60 Prozent Anteil überproportional von tödlichen Covid-Verläufen betroffen war. Auch in Kolumbien zeigte sich eine räumliche Häufung von Sterbefällen in vorwiegend afrokolumbianischen Gemeinden. Die Pandemie wirkt hier einmal mehr wie ein Brennglas für Probleme und Konflikte des Subkontinents.

Gute Nachrichten gibt es derweil aus Kuba: Die klinischen Studien der dort entwickelten Impfstoffe Abdala und Soberana 02 erreichen nach drei verabreichten Dosen jeweils eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent. Beide, wie alle in Kuba hergestellten Vakzine Totimpfstoffe aus rekombinantem Protein, erreichen damit ähnlich hohe Werte wie die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer oder Moderna (siehe Artikel auf S. 17). Mehrere Länder Lateinamerikas haben bereits Interesse am Kauf von Kubas Impfstoffen bekundet, Argentinien möchte mit Kuba auch bei der Produktion der Impfstoffe zusammenarbeiten. Nachdem die kubanische Zulassungsbehörde dem Vakzin Abdala am 9. Juli eine Notfallgenehmigung erteilt hat, kann dieses nun international vermarktet werden. Die Zulassung von Soberana 02 wird in Kürze erwartet. Es ist mindestens ein kleiner Schritt Lateinamerikas heraus aus der Abhängigkeit von ausländischen Impfstoffen, deren Patente für Konzerne wie auch für die deutsche Bundesregierung unantastbar sind.