El Palo ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Caloto im Norden des kolumbianischen Departamentos Cauca. Es ist aber nicht einfach irgendein Dorf. El Palo ist eine unsichtbare Grenze und ein Gebiet von großer geostrategischer Bedeutung, da es direkt an der Kreuzung der Straßen nach Toribío, Corinto und Santander de Quilichao liegt. Gleichzeitig ist El Palo geschichtlich relevant. Um das Dorf zu erreichen, muss man zwei historische Schauplätze von Gewalt und Widerstand durchqueren.

Der erste ist die Farm El Nilo, auf der am 16. Dezember 1991 paramilitärische Gruppen 21 Menschen der Nasa, einer indigenen Gruppe, folterten und ermordeten – nur wenige Monate nach der Verkündung der neuen kolumbianischen Verfassung, durch welche indigene Völker wie die Nasa ihr Land zurückerhalten sollten. Ermittlungen des Gerichts für öffentliche Ordnung in Cali ergaben, dass das Massaker in Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitskräften verübt worden war. Der Fall wurde vor die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) gebracht, welche die kolumbianische Regierung aufforderte, das Volk der Nasa durch die Übergabe von 15.000 Hektar Land zu entschädigen. Der zweite bedeutsame Ort ist die Farm La Emperatriz. Hier haben die Nasa 2014 im Rahmen des „Prozesses der Befreiung der Mutter Erde (uma kiwe)“ Zuckerrohrmonokulturen angepflanzt – ein Protest gegen die Nichteinhaltung der Versprechen und Verpflichtungen des Staats.

Vorbei am Dorf El Palo steigt die Straße bis zum Rand eines Tals an, von dem aus man in etwas über einer Stunde das indigene Reservat Toribío erreicht. Hier sind die cabildos (indigene Räte, Anm. d. Red.) von Toribío, Tacueyó und San Francisco im plan de vida des Nasa-Projekts vereinigt. (Dabei handelt es sich um einen Ansatz zur Stärkung der Autonomie, Gemeinschaft, Lebensqualität und kulturellen Identität der indigenen Bevölkerung, Anm. d. Red.)

Trotz der Schönheit seiner Landschaft ist das Gebiet stark von wirtschaftlicher und soziopolitischer Gewalt betroffen: Der Drogenhandel hat einen Großteil der lokalen Wirtschaft übernommen und bei Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Drogenhandelswege werden täglich Menschen ermordet. Gemeinsam mit den Gemeinden Corinto und Miranda ist Toribío Teil des „Marihuana-Dreiecks“. Dazu gehören auch Gebiete, in denen sich der illegale Koka-Anbau konzentriert (Argelia, El Tambo, López de Micay), denen Drogenhandelswege entspringen (Río Naya) und in denen bewaffnete Akteure besonders präsent sind (Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Morales und Silvia). Das Dreieck stellt einen der Brennpunkte des bewaffneten Konflikts im Departamento Cauca dar.

Am Nachmittag des 16. März 2024 entführte die in der Gegend agierende bewaffnete Gruppe Front Dagoberto Ramos einen Jugendlichen aus der Gemeinde Toribío zur Zwangsrekrutierung. Bei der Front handelt es sich um Dissident*innen der FARC-EP, welche sich zum selbsternannten Zentralen Generalstab (EMC) zusammengeschlossen haben. Aufgrund der Entführung versammelte sich die Gemeinde im Ortsteil La Bodega, um die Befreiung des Jugendlichen zu fordern. Dort schoss die Front auf die indigene Garde und die Teilnehmenden und verletzte mehrere Personen. Francia Liliana Pequi berichtete später erschüttert: „Dann drehte ich mich um und die ganze Gemeinde lief verängstigt rückwärts, rannte weg (…), denn sie schossen. Sie waren schwer bewaffnet. Zuerst schossen sie in die Luft, und als wir sie nicht gehen ließen, fingen sie an, auf alle Leute zu schießen, die da waren.“

Unter den Verletzten befand sich auch die 62-jährige mayora (indigene Autorität, Anm. d. Red.) Carmelina Yule Pavi, Mitglied der Garde und indigene Anführerin. Sie starb am Sonntag, den 18. März, an ihren Verletzungen.

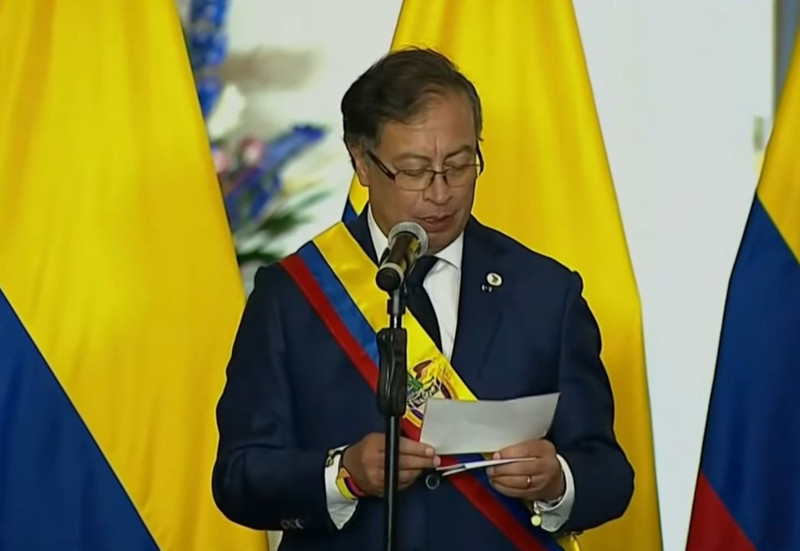

Angesichts dieser Ereignisse reagierten die indigenen Gemeinden und der Regionale Indigene Rat im Cauca (CRIC) mit Nachdruck und auf verschiedenen Ebenen. Die traditionellen Autoritäten erließen mit Hilfe der indigenen Sondergerichtsbarkeit Haftbefehle gegen die Anführer der bewaffneten Gruppe, während die indigene Garde Streifzüge durchführte, um die illegale bewaffnete Gruppe aus dem Gebiet zu vertreiben. Der schwere Angriff auf die indigene Gemeinde war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und die nationale Regierung dazu veranlasste, den mit der EMC bestehenden bilateralen Waffenstillstand auszusetzen.

Obwohl dieser Waffenstillstand schon vorher nicht eingehalten worden war und die indigenen Gemeinden und Gebiete von Gewalt betroffen sind, hat sich die Situation seit dem 17. März deutlich verschlechtert. Die Militarisierung des Territoriums und die Offensiven der Nationalen Armee gegen die illegalen bewaffneten Gruppen führen zu fast täglichen Kämpfen, bei denen die Zivilbevölkerung häufig Opfer von Übergriffen wird. Auch die Angriffe von FARC-EP-Dissident*innen auf indigene Gemeinschaften haben zugenommen: Drohungen, Angriffe mit Sprengkörpern, Zwangsrekrutierungen und illegale Straßensperren sind an der Tagesordnung. Außerdem haben die Dissident*innen den Plan bekanntgegeben, jede*n Vertreter*in des CRIC als militärisches Ziel einzustufen.

Marisol Peña, indigene Autorität von Tacueyó, einer Gemeinde von Toribío, klagt: „Wir sind militärische Ziele, weil wir immer deutlich gemacht haben, dass unsere Autoritäten im Gebiet bleiben werden, um das Leben zu verteidigen.“ Der Tod der mayora Carmelina letzten Monat sei für die Gemeinden der Auslöser gewesen, auf die Straße zu gehen, Druck auszuüben und zu sagen: Wir werden nicht mehr zulassen, dass sie uns ermorden, dass sie unsere Jugendlichen mitnehmen und töten. Die Gemeinden sind fest entschlossen, die Kontrolle über ihr Gebiet zurückzuholen.

Heute befinden sich die indigenen Gemeinden und Gebiete von Cauca in einer ähnlichen humanitären Notlage wie in den dunkelsten Jahren des bewaffneten Konflikts. Wie Francia Liliana Pequi berichtet, hört man Schüsse, es gibt Konfrontationen und ständige Drohungen, weil sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen. „Wir sind nicht wie die, die meine Großmutter ermordet haben – wir werden uns nicht verstecken.“

Als Folge der Schießerei wurden in dem Gebiet Kontrollpunkte eingerichtet. Francia Liliana Pequi erklärt dazu: „Hier, wo wir sind, ist ein strategischer Punkt, weil sie sich vorher hier aufhielten. (…) Jetzt sind wir diejenigen, die diesen Kontrollpunkt haben.“

Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von La Habana im Jahr 2016 gab es eine kurze Phase relativer Ruhe im Land. So auch im Departamento Cauca, welches eine lange Geschichte mit der sechsten Front der FARC-EP hat. Es gehört zu den am stärksten vom bewaffneten Konflikt betroffenen Gebieten, insbesondere nach dem Auftauchen paramilitärischer Gruppen in den 1990er und 2000er Jahren.

Doch bereits 2018 wurde die Situation in den Gebieten wieder kritischer. Dies geschah zeitgleich mit dem ersten Jahr der friedensfeindlichen Regierung von Iván Duque, dem politischen Ziehsohn des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe. Die Ursachen für diese Verschlechterung waren Versäumnisse des Staates in Bezug auf die Landreform, Landrückgabe, den Ersatz illegaler Anbaukulturen und die territoriale Entwicklung. Darüber hinaus bot die Regierung den indigenen Gemeinschaften keinen Schutz und weigerte sich das Wirtschafts- und „Entwicklungs“-Modell in Frage zu stellen, womit die historischen und strukturellen Ursachen der Gewalt intakt blieben. Infolgedessen haben sich neue bewaffnete Gruppen schnell die nach der Demobilisierung der FARC-EP „freigewordenen“ Gebiete einverleibt, die der Staat noch immer nicht mit an die Grundversorgung angeschlossen hatte. Neben den schon länger existierenden, bewaffneten Gruppen wie der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) haben sich neue bewaffnete Akteure organisiert. Insbesondere Dissident*innen der FARC-EP, die sich vom Friedensprozess losgesagt haben und heute unter dem Kommando von Iván Mordisco stehen. Diese bewaffnete Gruppe ist im ganzen Land mit Einheiten präsent und ihr Interesse gilt dem Drogenhandel sowie der sozialen und territorialen Gebietskontrolle. Obwohl sie sich auf den politischen Diskurs und die Erinnerung der FARC-EP beziehen, haben diese Gruppen keinen wirklichen ideologischen Gehalt.

Dies spiegelt gut das neugestaltete Szenario des bewaffneten Konflikts wider: Es geht nicht um den Kampf bewaffneter Gruppen mit einem sozialen Bezug, die die Macht ergreifen wollen um die Politik und das Modell des Landes grundlegend zu verändern. Vielmehr handelt es sich um verschiedene Konflikte mit territorialem Fokus auf geostrategische Gebiete mit illegalen Wirtschaftszweigen. Natürlich geht das Ausmaß der Gewalt viel weiter und überschneidet sich mit historischen Konflikten um Landbesitz, sowie mit Interessen transnationaler Akteure an der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Auch Faktoren der historischen Ausgrenzung von indigenen Völkern, Afroamerikaner*innen und Bäuer*innen bleiben bestehen.

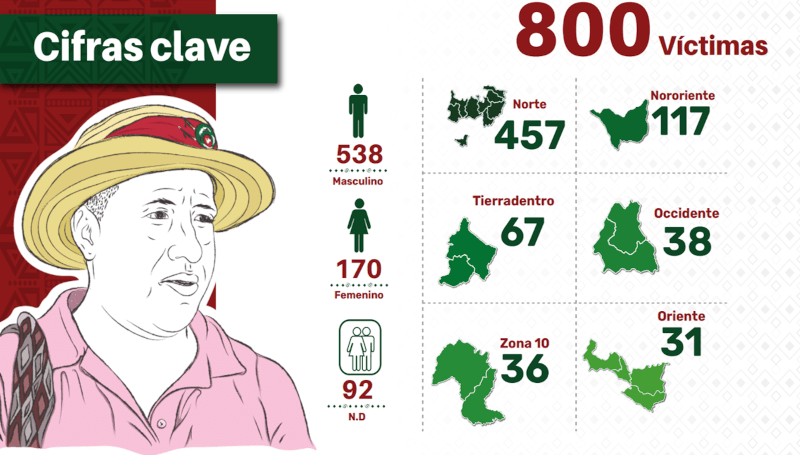

Fest steht, dass die Zivilbevölkerung am meisten leidet. Insbesondere die indigenen Gemeinden und Gebiete sind dem Konflikt stark ausgesetzt. Im Jahr 2023 zählte der CRIC 800 indigene Opfer der verschiedenen Übergriffe in den traditionell indigenen Gebieten. Die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen, Ermordungen, Drohungen und Zwangsvertreibungen stellten hierbei die häufigsten Menschenrechtsverletzungen dar. Für das aktuelle Jahr wurden bereits 320 Opfer gezählt. Die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind Jugendliche und diejenigen, die eine Führungsrolle ausüben und das Gebiet verteidigen, weil sie ein Hindernis für die Interessen der bewaffneten Gruppen darstellen.

Die Auswirkungen sind jedoch viel weitreichender und von struktureller Natur. Sie beschränken sich nicht auf die humanitäre Notlage, die die indigenen Völker im Cauca erleben und die sich seit Mitte März 2024 verschlimmert hat. Die grundlegende Auswirkung ist ein andauernder Völkermord. Durch den Einsatz von physischer Gewalt, Rekrutierungsstrategien und sozialer Kontrolle können die indigenen Gemeinden ihre Autonomie und ihre eigene Regierung nicht voll entfalten, was den möglichen Verlust ihrer Identität mit sich zieht. Auch wenn die verschiedenen bewaffneten Akteure in den Gebieten diejenigen sind, die die Gewalt ausüben, so sind die Hauptverantwortlichen doch die Feinde des Friedens, der Autonomie der indigenen Völker und des strukturellen Wandels des sozioökonomischen Modells unseres Landes.

Aus dem Südwesten Kolumbiens kommt deshalb der Weckruf an die Welt: Die indigenen Völker des CRIC stehen unter Beschuss. Der 53-jährige Organisationsprozess, der auf dem Widerstand der Indigenen Garde unter der Führung der 139 traditionellen Autoritäten beruht, wurde zum militärischen Ziel erklärt. Es ist trotzdem wichtig, weiterhin auf den Frieden zu setzen und Mechanismen für multilaterale Waffenstillstände zu schaffen. Die indigenen Territorien und Gemeinden müssen dabei aktive Akteure beim Aufbau einer echten Alternative zu Krieg und Ausbeutung sein.

Auch Francia Liliana Pequi teilt diese Meinung. In Gedanken an ihre Großmutter betont sie, dass sie eine große Anführerin war und sich sehr für die Rechte der Frauen eingesetzte. In Bezug auf den sehnlichst erwünschten Frieden in der Region fügt sie hinzu: „Sie hat viel für den Prozess getan. Auch wenn sie nicht mehr bei uns ist, weiß sie, dass wir ihr unendlich dankbar sind, dass sie uns den Weg für diesen wunderschönen Prozess geebnet hat.“