Gerechtigkeit Protestaktion von Me Muevo Por Colombia gegen die Kriminalisierung der ermordeten Mile Martin (Foto: Me Muevo de Colombia)

Während eines dreitägigen Mexikobesuches im September dieses Jahres traf sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem mit Müttern von Verschwundenen. Zu ihnen gehört auch Ana* aus Honduras. Sie ist seit 2012 in Mexiko, um ihren Sohn Óscar Antonio López Enamorado zu finden, der im Jahr 2010 in Jalisco verschwunden ist. Er gehört zu über 100.000 Menschen, die in Mexiko offiziell vermisst werden.

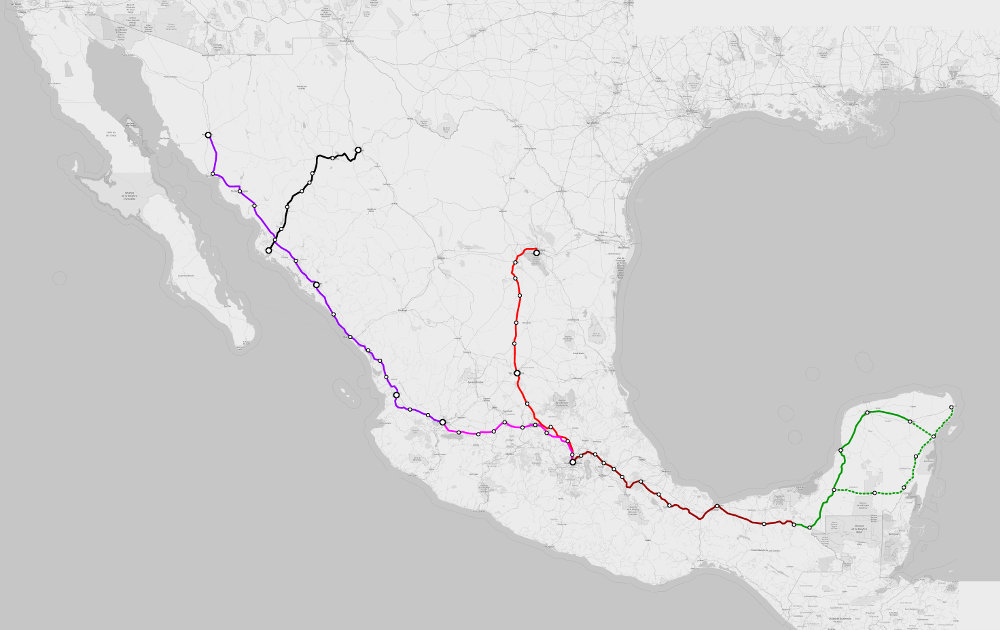

Amtliche Zahlen über gewaltsam verschwundengelassene Migrant*innen existieren nicht. Während nach Angaben des Nationalen Registers verschwundener und vermisster Personen (RNPDNO) 2.414 Einwander*innen als vermisst gelten, geht die zivilgesellschaftliche Organisation Movimiento Migrante Mesoamericano von 80.000 Migrant*innen aus, die in Mexiko verschwunden sind.

Wie die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko in einer Presseerklärung zur Reise von Bundespräsident_Steinmeier kritisiert, stehe die mexikanische Politik und Gesellschaft noch immer vor denselben Herausforderungen wie vor Ló-pez Obradors Amtsantritt im Jahr 2018. Denn obwohl die Regierung die Menschenrechtskrise anerkannt und Reformprozesse eingeleitet hat, fehle der Wille zur konsequenten Umsetzung von Gesetzen. Aus diesem Grund setzt auch Ana bei der Suche nach ihrem Sohn nicht auf die mexikanische Regierung, sondern vor allem auf eigenen Aktivismus. In ihrem täglichen Kampf um Antworten hat sie schon an zahlreiche Türen staatlicher Institutionen geklopft, Suchaktionen gestartet, Berichte verfasst und Anzeigen gestellt. Da sich die Mühlen der mexikanischen Bürokratie nur sehr langsam drehen, Verschwundene aber so schnell wie möglich gefunden werden sollen, hat sich die Honduranerin mit anderen Aktivist*innen zusammengeschlossen und das Netzwerk Red Regional de Familias Migrantes gegründet.

Gemeinsam mit dieser Gruppe unterstützt Ana andere Mütter dabei, ihre verschwundenen Angehörigen in Mexiko zu finden. Hierfür organisieren sie Demonstrationen, errichten und pflegen Denkmäler, starten Petitionen, halten Reden, geben Präventionsworkshops und bauen ein internationales Netzwerk auf, um sich weltweit gegen das Verschwindenlassen von Migrant*innen einzusetzen. Im Gespräch erläutert Ana ihre Devise klar und deutlich: „Nicht schweigen. Weiterhin unsere Stimme erheben. Diese untätigen Behörden weiterhin entlarven. Weiterhin die Familien begleiten. Sobald etwas passiert, weiterhin berichten, was passiert und nicht nachlassen. Mit dem Kämpfen nicht ruhen. Mit anderen Worten: Wir müssen hartnäckig sein, wir müssen eigensinnig sein, damit dies ein Ende hat. Denn wenn wir ruhig und passiv bleiben, wird nichts passieren“. Dass man selbst etwas tun muss, um Veränderungen zu bewirken, weiß auch Yarima. Sie stammt aus Kolumbien und ist zum Studieren nach Mexiko gekommen. Yarima ist Mitbegründerin des Kollektivs Me Muevo por Colombia. Die Gruppe besteht vor allem aus Frauen und Studierenden.

Die massive Protestbewegung der Bauern und Bäuer*innen 2013 in Kolumbien war damals der Ausgangspunkt für die Gründung des Kollektivs. Yarima hat sich daraufhin mit anderen Personen aus Kolumbien in Mexiko zusammengeschlossen, um sich mit den sozialen Bewegungen für den Frieden und gegen die sozialen Ungleichheiten in ihrem Herkunftsland zu solidarisieren.

Seit 2015 ist das Kollektiv auch gegen Feminizide an kolumbianischen Frauen in Mexiko politisch aktiv. In Mexiko werden täglich im Durchschnitt zwischen zehn und elf Frauen Opfer von Feminiziden, also geschlechtsspezifischen Morden. Bezogen auf die Feminizide an kolumbianischen Frauen erzählt Yarima, dass deren Kriminalisierung und Diffamierung durch die Medien und das Justizsystem ein großes Problem darstellt: „Eine Frau kolumbianischer Herkunft wird in Mexiko ermordet – und das Justizsystem, das für Gerechtigkeit sorgen sollte, kriminalisiert und reviktimisiert sie im Einvernehmen mit den Medien. Das ist ein Muster, das wir in mehreren Fällen beobachtet haben. Informationen über den Fall werden an die Boulevardpresse weitergegeben, die versucht, der Frau die Schuld an ihrem Tod zu geben. Diese Presse informiert falsch über Aspekte ihres Lebens. Dies dient dazu, sie zu diskreditieren und nicht zu ermitteln. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Frau oder verwendet die traditionelle Art, von Feminiziden abzulenken, indem sie Geschichten über Drogen und Alkohol erfindet“, erklärt Yarima. Vor allem bei Sexarbeiter*innen komme diese Herabwürdigung vor.

Zwischen zehn und elf Frauen werden in Mexiko täglich Opfer von Feminiziden

Anfangs hatte das Kollektiv es vermieden, sich öffentlich über solche Themen in Mexiko zu äußern, da der Verfassungsartikel 33 Ausländer*innen verbietet, sich in die politischen Angelegenheiten des mexikanischen Staates einzumischen. Doch weil immer mehr Fälle von Feminiziden an kolumbianischen Frauen in Mexiko an sie herangetragen wurden, entschieden sie, sich öffentlich dazu zu positionieren. „Es ist ein Thema, das uns betrifft, weil wir in Mexiko leben. Als Frauen müssen wir uns damit in Mexiko auseinandersetzen, da es sich um eines der gewalttätigsten Länder der Welt handelt. Als Kolumbianerin kommt dann noch die Last der Diskriminierung hinzu; Fremdenfeindlichkeit und Ungerechtigkeit“, sagt Yarima.

Diese Problematik hat Yarima und ihre Mitstreiter*innen auf die Straßen bewegt. Seit jeher gehen sie gegen die Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen vor. Das Kollektiv organisiert Demonstrationen, die Fälle von Diffamierung und Kriminalisierung von immigrierten Kolumbianer*innen bei mexikanischen Behörden melden oder die kolumbianische Botschaft zum Handeln auffordern. Dabei überschneidet sich der Aktivismus von Yarima und dem Kollektiv Me Muevo por Colombia mit vielen Forderungen der mexikanischen feministischen Bewegung, die sich für ein Leben ohne Gewalt gegen Frauen und Mädchen einsetzt. Aus diesem Grund sind bei Protestaktionen oft auch mexikanische Aktivist*innen dabei.

„Wenn wir ruhig und passiv bleiben, wird nichts passieren“

Die von Yarima beschriebene strukturelle Diskriminierung gegen Migrant*innen geht auch von anderen staatlichen Institutionen aus. Insbesondere stehen das Nationale Migrationsinstitut (INM) und die Nationalgarde wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Beide Institutionen werden von der aktuellen Regierung zur Unterbindung der irregulären Migration eingesetzt. Allein im Jahr 2021 gingen bei der Nationalen Menschenrechtskommission (CNDH) 1.239 Beschwerden gegen das INM ein. Unter anderem wurde dem Institut vorgeworfen, Migrant*innen erniedrigend zu behandeln, Personen willkürlich zu inhaftieren oder sie einzuschüchtern. Zivile Menschenrechtsorganisationen gehen allerdings von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus, da viele Migrant*innen aus Angst vor negativen Folgen keine Beschwerden einreichen.

Yesenia (alias Tuty) aus El Salvador kennt diese Diskriminierungen bei Behördengängen nur zu gut und setzt sich als Privatperson für andere Migrant*innen ein. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern und lebt seit 32 Jahren in Mexiko. Nachdem Yesenia ihr Jurastudium in Mexiko absolviert und nun durch ihre Arbeit in einem Rathaus in Mexiko-Stadt ein festes Einkommen hat, hilft und begleitet sie in ihrer Freizeit ehrenamtlich andere Personen aus Zentralamerika und Südamerika bei juristischen Angelegenheiten. Dazu gehören unter anderem die Regularisierungsprogramme für einen Aufenthaltstitel (Regierungsprogramm zur Legalisierung des Aufenthaltsstatus, Anm. d. Red.) oder Registrierungen von in Mexiko geborenen Kindern. Da sie selbst während ihres Regularisierungsverfahrens Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft und ihrer Hautfarbe durch INM-Beamt*innen erfuhr, will sie nun anderen helfen: „Ich tue es, weil ich nicht will, dass sie leiden. (…) Weil ich gelitten habe, möchte ich allen anderen helfen“. Einmal wurden Yesenia die Antragspapiere vor die Füße geworfen – sie solle sich keine Hoffnung auf eine Aufenthaltserlaubnis machen, denn sie sei weder blond noch weißhäutig.

Yesenias Solidarität mit Personen, die nach Mexiko kommen, geht so weit, dass sie oft Unbekannte bei sich übernachten lässt. Es sind meistens Familien, die in keiner Herberge für Migrant*innen unterkommen konnten und sonst auf der Straße hätten schlafen müssen. „Meine Kinder haben schon vorgeschlagen, unsere Wohnung in Herberge Tuty umzubenennen“, scherzt Yesenia. Migrant*innenherbergen werden in Mexiko zum größten Teil von zivilgesellschaftlichen Organisationen verwaltet. Sie unterstützen Migrant*innen, indem sie unter anderem Unterkunft, Essen, Kleidung, aber auch Rechtsbeistand und medizinische Hilfe anbieten. Doch oft sind diese Einrichtungen überbelegt, nicht jede Person kann bleiben. Bei Yesenia haben deswegen schon einige Migrant*innen eine warme Mahlzeit und einen Platz zum Schlafen bekommen.

Yesenia solle sich keine Hoffnung auf eine Aufenthaltserlaubnis machen, sie sei weder blond noch weißhäutig

Obwohl die Diskriminierung von Migrant*innen ein weit verbreitetes Problem ist, betonen Ana, Yarima und Yesenia, dass sie auch Mexikaner*innen kennen, die hilfsbereit und solidarisch sind. Die Venezolanerin Andrea, die vor sieben Jahren mit ihrem Sohn nach Mexiko kam, will sich deshalb mit ihrem sozialen Aktivismus für diese Unterstützung bei der mexikanischen Gesellschaft bedanken. Wie die anderen Frauen hat sie sich im Land ein neues Leben aufgebaut: „Mir geht es jetzt gut und deswegen wollte ich anderen helfen, die weniger haben. Es ist eine Gelegenheit, sich für die Möglichkeiten, die wir hier bekommen haben, dankbar zu zeigen. Außerdem geht es darum, sich gegenseitig zu unterstützen, damit die schwierigen Zeiten nicht so unangenehm sind“.

Spieltag mit der Gruppe Venezolanos al Rescate (Foto: Venezolanos Al Rescate)

Mit anderen Venezolaner*innen hat Andrea 2018 die Gruppe Venezolanos al Rescate gegründet. Gemeinsam unterstützen sie in Mexiko vor allem Kinder und Familien in armen Verhältnissen. Denn laut dem mexikanischen Rat für die Bewertung der sozialen Entwicklungspolitik (CONEVAL) leben immer noch 19,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Aus diesem Grund organisiert Andrea mit ihrer Gruppe in abgelegenen Ortschaften zum Kindertag am 30. April Feiern, bei denen sie auch Essen, Kleidung und Spielzeug verteilen. Außerdem verschenken sie zum Schulbeginn Materialien, die zuvor an die Gruppe gespendet wurden. Neben diesen Aktionen, die sich vor allem an Kinder mit mexikanischer Staatsangehörigkeit richten, unterstützt Venezolanos al Rescate auch Personen aus Venezuela: Venezolaner*innen, die in Mexiko bleiben wollen, sich im Transit durch Mexiko befinden oder die in Venezuela leben. So hat die Gruppe aufgrund der humanitären Krise im Land auch schon Pakete mit Medikamenten nach Venezuela verschickt.

Ein Aktivismus, der von Medien kaum beachtet wird

Die vier hier porträtierten Frauen stehen nicht repräsentativ für alle Migrant*innen aus Zentral- und Südamerika in Mexiko. Sie kommen aus verschiedenen Herkunftsländern und haben sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten. Doch ihre Geschichten geben Einblick in einen Aktivismus, der von den Medien kaum beachtet wird. Diese Seite Mexikos, das zum Ankunftsland für Menschen aus Zentralamerika, Südamerika und der Karibik geworden ist, wird selten zum Thema gemacht.

Doch es sind starke Geschichten von Frauen, die anderen Menschen in Mexiko helfen und dafür keinerlei Gegenleistung einfordern. Ana, Andrea, Yarima und Yesenia haben sich unabhängig voneinander organisiert. Doch ihre vielfältigen und solidarischen Formen von Aktivismus haben eine Gemeinsamkeit: Sie alle richten sich gegen Ungerechtigkeiten in Mexiko, die in neoliberalen, patriarchalen und rassistischen Strukturen wurzeln.

* Auf Wunsch der Protagonistinnen und um ihre Sicherheit zu gewährleisten, werden nur die Vornamen verwendet.