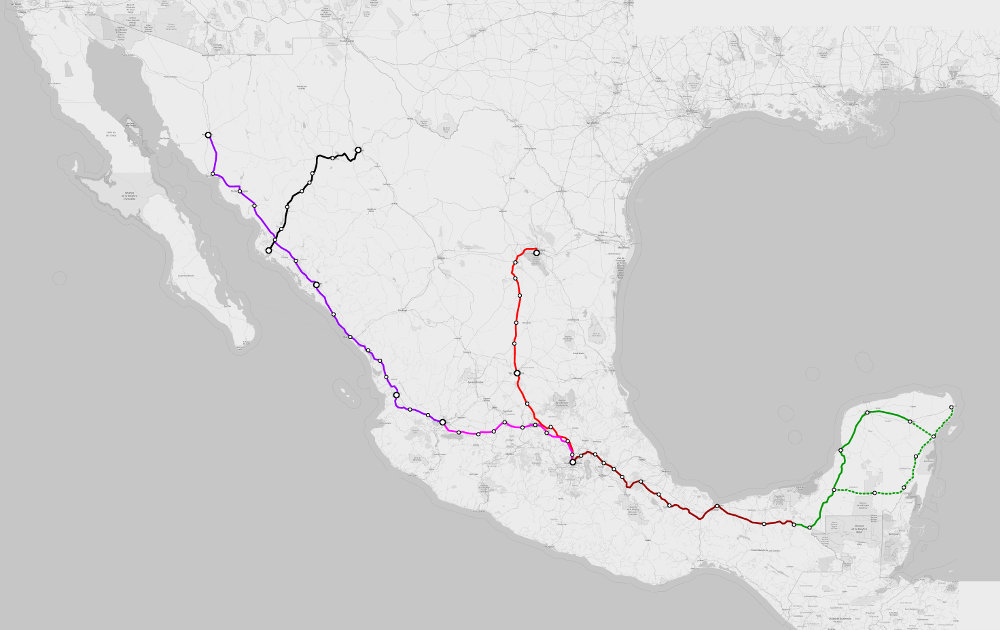

„Projekt des Todes“ Geplante Strecke des Tren Maya in grün (Grafik: Carlos Pacheco via wikimedia.com, CC BY-SA 4.0)

Kann die neoliberale Epoche per Dekret beendet werden? Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador scheint davon auszugehen. „Aus dem Nationalpalast erklären wir formell das Ende der neoliberalen Politik“, sagte der 66-Jährige bei der Vorstellung des Entwicklungsplans für seine sechsjährige Amtszeit im März 2019. Erst vier Monate zuvor hatte López Obrador, kurz AMLO genannt, das Präsidentenamt angetreten, nachdem er im Juli 2018 die Wahlen mit der historischen Mehrheit von 53,2 Prozent der Stimmen für sich entscheiden konnte.

Bei den zwei vorausgegangenen Urnengängen 2006 und 2012 scheiterte AMLO noch aufgrund von Wahlmanipulationen und medialen Hetzkampagnen. Doch angesichts der wirtschaftlichen Krise, der anhaltenden Gewalt und der grassierenden Korruption im Land fanden seine sozialdemokratischen Positionen im Jahr 2018 immer mehr Anklang bei der von der politischen Klasse frustrierten Bevölkerung. Auch nach mehr als einem Jahr im Amt steht die mexikanische Bevölkerung weiter hinter AMLO.

Doch während die Zugstimmungswerte zu der von López Obrador versprochenen Transformation des Landes ungebrochen hoch sind, zeichnen sich auch klare Widersprüche im Regierungsprojekt von AMLO und seiner Partei Bewegung Nationale Erneuerung (MORENA) ab, die das angekündigte Ende des Neoliberalismus als bloßes Lippenbekenntnis erscheinen lassen. Exemplarisch dafür steht die von AMLO vertretene Entwicklungspolitik sowie seine damit verbundene Haltung zu den indigenen Gruppen.

Denn um das Versprechen vom wirtschaftlichen Aufschwung Wirklichkeit werden zu lassen, setzt die mexikanische Regierung in Allianz mit der Unternehmerelite des Landes vor allem auf infrastrukturelle Großprojekte, durch die periphere Regionen in die nationale und internationale Wertschöpfungskette eingebunden werden sollen.

Besonders drei Projekte stechen heraus: Erstens die mehr als 1.500 Kilometer lange Zugstrecke namens Tren Maya, die die verarmten südöstlichen Bundesstaaten Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán und Quintana Roo dem Massentourismus zugänglich machen soll. Zweitens, der Corredor Transístmico, eine Verbindung von Atlantik und Pazifik an der Meerenge des Isthmus von Tehuantepec durch den Ausbau von Zugstrecken, Logistikzentren und Häfen, die Mexiko zu einer Schaltstelle des internationalen Handels machen soll. Und drittens, das Proyecto Integral Morelos, das aus verschiedenen Wärme- und Erdgasanlagen besteht und Zentralmexiko mit Energie versorgen soll.

Wirtschaftlicher Aufschwung durch infrastrukturelle Großprojekte

Doch während in der mexikanischen Verwaltung mit Hochtouren an der Realisierung der Megaprojekte gearbeitet wird, werden die Gegenstimmen immer lauter. Vor allem sind es die zapatistische Bewegung und die im Nationalen Kongress der Indigenen (CNI) organisierten Indigenen Mexikos, die sich gegen den Tren Maya und andere von ihnen als „Projekte des Todes“ bezeichneten Großprojekte der Regierung stellen.

Bereits während des Wahlkampfes positionierten sich die Zapatistas und CNI klar gegen AMLO und dessen Partei MORENA und setzten auf die Etablierung eines Indigenen Regierungsrates (CIG), der der besseren Vernetzung der autonomen indigenen Bewegungen auf dem gesamten Staatsgebiet dienen sollte. Die alternative Kampagne der Sprecherin des CIG, María de Jesús Patricio Martínez, besser bekannt als Marichuy, bescherte der antikapitalistisch-indigenen Bewegung in Mexiko erheblichen Aufwind, obwohl die nötigen Unterschriften für eine unabhängige Präsidentschaftskandidatur Marichuys bei weitem nicht erreicht wurden.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass der Einfluss der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) und des CNI bei aller medialen Reichweite gesamtgesellschaftlich eher marginal ist. Doch ihre Kritik trifft einen wunden Punkt und wird immer breiter rezipiert. Die Kernfragen lauten: Welches Entwicklungsmodell kann Mexiko aus der ökonomischen und sozialen Krise führen und somit auch zu einer Verbesserung der Sicherheitslage führen? Wer entscheidet, ob und wie ein Entwicklungsprojekt umgesetzt wird? Und wer profitiert eigentlich schlussendlich?

Massive Kritik an Informationspolitik der Regierung

Und auch im Rahmen der Realisierung des Tren Maya nimmt es die mexikanische Regierung mit gesetzlichen Standards nicht allzu genau. Im Rahmen einer Konsultation der betroffenen indigenen Gemeinden am 15. Dezember 2019 stimmten zwar 92,3% für den Bau des Touristenzuges, allerdings nahmen nicht einmal drei Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung Teil. Schon im Vorfeld hatte es massive Kritik an der Informationspolitik der Regierung gegeben, die in den Broschüren für die Konsultation nur positive Aspekte des Projekts betonte, dessen Gefahren und Risiken jedoch unerwähnt ließ. Zudem hatte es in der Woche vor der Abstimmung Morddrohungen gegen den indigenen Aktivisten und Kritiker des Tren Maya, Pedro Uc, gegeben. Selbst das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Mexiko äußerte Zweifel an der Einhaltung nationaler und internationaler Menschenrechtsstandards.

Angesichts der sich zuspitzenden Konflikte rund um die Megaprojekte ist absehbar, dass die Infrastrukturpolitik zu einem der zentralen Prüfsteine der Regierungszeit López Obradors werden dürfte. Noch mag der Widerstand von EZLN und CNI als gering erscheinen, doch ist es nicht auszuschließen, dass sich um die indigenen Organisationen eine linke Opposition gegen AMLO etabliert, der sich auch andere Teile der gesellschaftlichen Linken anschließen und die auch andere Teile des Regierungshandelns angreift. Denn spätestens Ende 2020 werden auch die linken Unterstützer*innen AMLOs erste handfeste Ergebnisse der Regierung erwarten. Wenn es bis dahin bei dem neoliberalen Weiter-so bleibt, dürfte es auch in Mexiko wieder zu sozialen Protesten kommen, die sich gegen weit mehr richten als gegen die Infrastrukturpolitik.