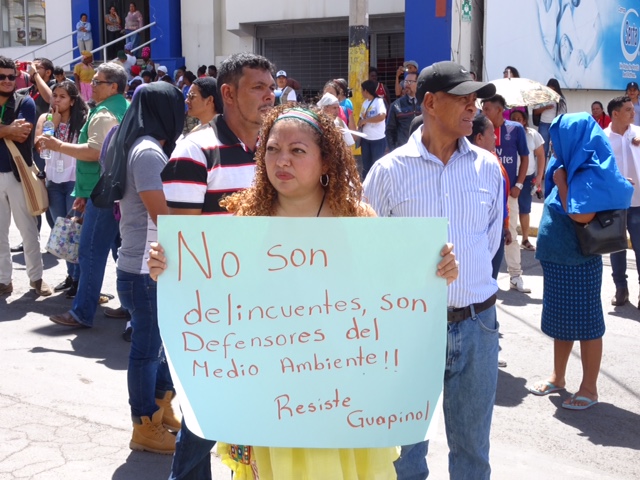

Verena, Du bist gerade erst von der Delegationsreise zum Xingu-Fluss zurückgekehrt. Was hattest Du für einen Eindruck von der Situation in dem Gebiet der geplanten Goldmine?

Die Lage in der Region ist sehr angespannt. Belo Sun will in der Volta Grande do Xingu (Große Schleife des Xingu, Anm. d. Red.) die größte brasilianische Goldmine unter freiem Himmel bauen. Das ist ein 100 Kilometer langer Abschnitt des Flusses Xingu, in dem die brasilianische Regierung bereits das Wasserkraftwerk Belo Monte gebaut hat – mit enormen Auswirkungen auf die traditionellen und indigenen Gemeinden sowie auf die Umwelt. Die indigene Gemeinde São Francisco, die noch nicht juristisch anerkannt ist, soll ihr Land verlieren und die Menschen vertrieben werden. Außerdem will sich Belo Sun das Land von Kleinbauern aneignen, die in der Agrarreformsiedlung PA Ressaca (Projeto de Assentamento Ressaca, Anm. d. Red.) leben. Aus Protest hat eine Gruppe von landlosen Familien ein Camp innerhalb der Siedlung errichtet. Und nicht zuletzt behauptet das Unternehmen, es habe von einem Großgrundbesitzer das Land der Gemeinde Vila Ressaca „gekauft“. Dort leben rund 200 Familien, die aus ihren Häusern vertrieben werden sollen.

Übt Belo Sun Gewalt gegen die Menschen der Region aus, um sie zu vertreiben?

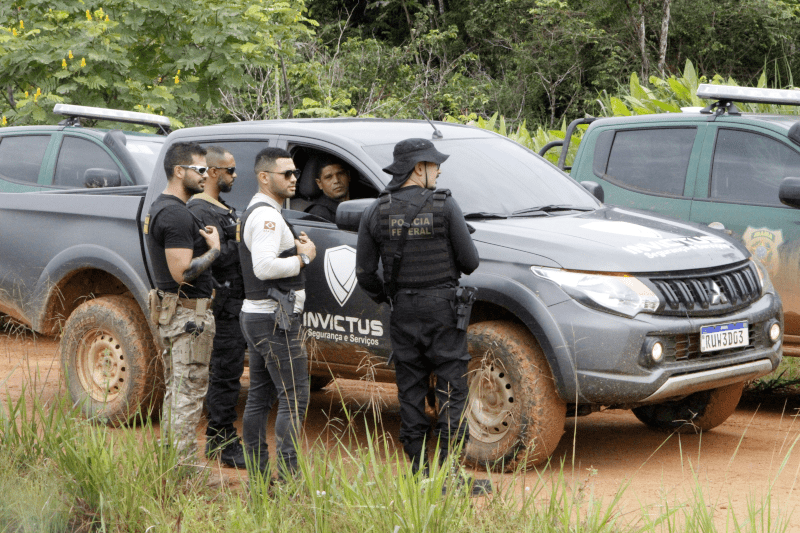

Charakteristisch für die Gemeinde Vila Ressaca ist, dass ein Großteil der Bewohner vom traditionellen Goldschürfen lebt, bei dem das Gold aus der Oberfläche des Bodens gewonnen wird, indem man die Erde mit sehr einfachen Werkzeugen siebt. Als Belo Sun in die Region kam, hat sie den traditionellen Goldschürfern verboten zu arbeiten, was sehr viel Armut und Unfrieden gestiftet hat. Belo Sun hat dann eine Sicherheitsfirma namens Invictus unter Vertrag genommen. Deren Mitarbeiter tragen Waffen, schüchtern die Bewohner von Vila Ressaca ein, dringen in das Camp der Landlosen ein, zerstören Baracken, halten Personen auf der Straße an und überwachen alles. Als wir Ende Mai mit der Nationalen Kommission zur Eindämmung der Gewalt auf dem Land in das Gebiet reisten, um die Aussagen der bedrohten Personen und die Anzeigen gegen Belo Sun wegen Menschenrechtsverletzungen aufzunehmen, hat ein Fahrzeug von Invictus sogar die Arbeit der Regierungsmitglieder überwacht. Bewaffnete haben auch das Camp der Landlosen angegriffen, auf die Familien geschossen und versucht, Feuer in den Baracken zu legen.

Ist das Projekt der Goldmine eine Folge der Politik der Regierung Bolsonaro?

Tatsächlich hat Belo Sun bereits 2013 von der Landesregierung von Pará die erste Umweltgenehmigung erhalten. Der damalige Gouverneur ist heute Mitglied derselben Partei wie Bolsonaro. Die Bundesanwaltschaft, die für den Schutz der indigenen und traditionellen Völker verantwortlich ist, hat diese Genehmigung juristisch angefochten. 2017 wurde sie Belo Sun gerichtlich entzogen, weil das Unternehmen keine einzige Studie zu den Auswirkungen der Mine auf die indigenen Gemeinden der Arara und Juruna in der Volta Grande do Xingu durchgeführt hat. Die Regierung Bolsonaro hat Teile der Agrarreformsiedlung PA Ressaca, deren soziale Funktion die Produktion von Nahrungsmitteln durch Kleinbauern ist, für das Schürfen von Gold hergegeben. Die Goldmine wurde als nationales Projekt von prioritärer Bedeutung betrachtet. Ende 2023, bereits unter der Regierung von Lula, hat die Justiz allerdings entschieden, dass die Umweltgenehmigung für die Mine nicht von der Landesregierung von Pará, sondern vom nationalen Umweltinstitut Ibama ausgestellt werden muss. Das war für die bedrohten Gemeinden eine sehr positive Entscheidung.

Wer hat denn heute das größte Interesse daran, dass dieses Projekt durchgesetzt wird?

Der Bürgermeister der Gemeinde, in der die Mine gebaut werden soll, und der Gouverneur des Bundesstaates Pará. Denn sie würden sehr viel Geld aus den Royalties (Gebühren für den Abbau, Anm. der Red.) für die Goldschürfung erhalten. Diese Gebühren werden nicht für Pflichtausgaben eingesetzt und sind auch nicht Teil des städtischen oder des Landeshaushalts. Das Geld könnte ohne genaue Kontrolle ausgeben werden. Allein der Bürgermeister würde umgerechnet rund drei Millionen Euro im Jahr von Belo Sun erhalten.

Wie schätzen die sozialen und ökologischen Bewegungen denn die Umweltschäden durch die Goldmine ein?

Belo Sun möchte die Goldmine in einer Region errichten, die bereits schwer durch das Wasserkraftwerk Belo Monte geschädigt ist. Bis zu 80 Prozent des Flusswassers leitet Belo Monte heute durch die Turbinen. In der Volta Grande do Xingu gibt es fast keine Fische mehr und aus Wassermangel vertrocknen die Pflanzen. Hier will Belo Sun zwei Gruben von 200 Metern Tiefe ausheben, Berge aus Abraum von mehr als 100 Metern Höhe errichten sowie ein großes Staubecken für die teils giftigen Rückstände der Goldgewinnung bauen. Auf 2.428 Hektar soll dafür der Wald abgeholzt werden. Der tägliche Wasserverbrauch der Mine wäre so hoch, dass er ausreichen würde, um eine Stadt mit 45.000 Bewohner*innen zu versorgen. Die Region würde an dieser Mine zugrunde gehen.

Wie groß sind die Chancen, dieses Megaprojekt noch zu stoppen?

In der Region wird der Widerstand der Bevölkerung, mit der wir als Bewegung Xingu Vivo zusammenarbeiten, immer stärker – das ist sehr wichtig. Durch den Regierungswechsel haben wir einen besseren Dialog mit den zuständigen staatlichen Institutionen und es gibt Signale, dass die Ibama keine Umweltgenehmigung für die Goldmine erteilen wird. Wir haben außerdem unsere internationalen Partner mobilisiert und Belo Sun bei verschiedenen internationalen Instanzen angeprangert. Deshalb haben wir Hoffnung, dass wir das Projekt noch verhindern können.

Präsident Lula hat im Wahlkampf betont, dass er seit seiner letzten Amtszeit hinzugelernt habe: über Ökologie, über die Rechte der indigenen Völker. Er hat die Versöhnung von Ökonomie, Ökologie und Sozialen versprochen. Hält er dieses Versprechen?

Das ist eine sehr komplexe Frage. Es gibt ja nicht nur die Regierung, sondern auch das Parlament, in dem die extreme Rechte sehr stark ist. Der Kongress hat verschiedene Gesetze erlassen, die die Rechte der indigenen Völker verletzen. Hinzu kommen die Ministerien, die sich teilweise gegenseitig bekämpfen. Das Ministerium für Landwirtschaftliche Entwicklung oder das Umweltministerium zeigen eine gewisse Sensibilität für unsere Anliegen, andere Ministerien sind noch in der Hand der Rechten. Ich glaube aber nicht, dass sich die Einstellungen von Lula sehr geändert haben. Im Mittelpunkt seiner Politik steht immer die Frage der Regierbarkeit. Das bedeutet, dass die Regierung die Zufriedenheit der Agrarindustrie sicherstellen muss. Denn das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2023 vor allem durch das Wachstum der Agrarindustrie und des Bergbaus um drei Prozent.

Gibt es auch positive Entwicklungen?

Ja, das Ibama ist deutlich gestärkt worden. Zum Beispiel werden Eindringlinge in indigene Territorien jetzt vom Ibama aus diesen entfernt. In Bezug auf die Agrarreform gab es bisher keine großen Fortschritte. Bei der juristischen Anerkennung indigenen Landes gab es nur minimale Fortschritte. Die soziale Agenda auf dem Land hat für diese Regierung zwar offiziell Priorität, oft aber nur auf dem Papier. So sind die Einschätzungen der Bewegungen sehr ambivalent: Ist es eine bessere Politik als unter Bolsonaro? Ja. Ist es eine gute Politik gemessen an unseren Forderungen? Nein!