FÜR EIN MEER OHNE ÖL

Laut und entschlossen Gegen die Ölförderung im nordargentinischen Becken (Foto: Asamblea Mar Libre de Petroleras Mar Del Plata)

„Un Mar Libre de Petroleras“ (Ein Meer frei von Ölfirmen) – so schallte es an vielen nördlichen Küstenstädten Argentiniens Anfang Januar durch die Straßen. Die Versammlung für ein Meer ohne Ölfirmen (Asamblea Por un Mar Libre de Petroleras) und das Koordinationsbündnis Schluss mit Scheinlösungen (Coordinadora Basta de Falsas Soluciones) hatten zu einem Protesttag aufgerufen, um gegen die Vergabe von Ölförder-Lizenzen im argentinischen Meer zu mobilisieren. Kurz vor Jahresende 2021, am 30. Dezember, hatte die Regierung von Fernández Lizenzen für die Erkundung von Öl-Lagerstätten im Meer vor Mar del Plata in der Provinz Buenos Aires vergeben. In drei Offshore-Abschnitten, ungefähr 300 Kilometer von der Küste entfernt, dürfen der norwegische Konzern Equinor, die staatseigene Gesellschaft YPF und die multinationale Firma Shell nun seismische Untersuchungen durchführen, um eine mögliche Ölförderung vorzubereiten. Der größte dieser Abschnitte, der sogenannte CAN-100 Block (Cuenca Argentina Norte-Nordargentinisches Becken), ist etwa 75-mal so groß wie die Stadt Buenos Aires. Die Ausschreibungen der Lizenzen hatte schon 2018 unter der Vorgängerregierung von Mauricio Macri stattgefunden, wurden aber jetzt abschließend unterzeichnet.

Eine Ölflut wäre eine Katastrophe für das Seebad

Die Atlanticazo-Protestbewegung erhält ebenfalls Aufwind von den Erfolgen in Chubut. In der patagonischen Provinz verteidigen die Menschen immer wieder das dort geltende Verbot von Großtagebauen, zuletzt im Dezember 2021, als die Provinzregierung das Gesetz unerwarteterweise kippte. Nach fünf Tagen massiver Mobilisierung, die mit starker Repression beantwortet wurde, wurde das Gesetz wieder in Kraft gesetzt. „Wir versuchen, die Kämpfe des Atlanticazo mit denen des Chubutazo zu verbinden, da das Volk von Chubut schon seit fast zwanzig Jahren erfolgreich gegen die Großbergbauprojekte in Patagonien Widerstand leistet“, erklärt Juliana Orihuela von der Asamblea Mar Libre de Petroleras in Mar Del Plata. Genau wie in Chubut gründen die Protestler*innen asambleas, selbstverwaltete Versammlungen, um ihren Widerstand zu organisieren.

Das Ausbeuten der Ölreserven generiert eine Profitsumme von 35 Milliarden US-Dollar

Die Kosten der Ölförderung für die Umwelt lassen sich nur erahnen. Schon jetzt werden die Folgen der Klimakrise auch in Argentinien immer sichtbarer: Erst Anfang Januar wurde der Norden des Landes von einer starken Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius heimgesucht, während derer die Strom- und Wasserversorgung an vielen Orten über mehrere Tage hinweg ausfiel. Der Wasserpegel des Flusses Chubut in Patagonien erreichte einen historischen Tiefstand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1944, ebenso wie der des Flusses Paraná im Norden. Waldbrände in elf Provinzen haben den Minister für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung Juan Cabandié dazu veranlasst, Ende Dezember 2021 für zwölf Monate den Feuer-Notstand auszurufen. Dass die Regierung trotz dieser deutlich spürbaren Folgen der Klimakrise im eigenen Land an ihrem Extraktivismus-Kurs festhalten will, wirkt dabei wie ein schlechter Witz – mit absehbar drastischen Folgen.

DER SCHULDENDIENST HAT PRIORITÄT

Omar Everleny Pérez Villanueva

ist ehemaliger Leiter des Studienzentrums der kubanischen Wirtschaft (Centro de Estudios de la Economía Cubana – CEEC) an Havannas Universität und arbeitet derzeit als freier Analyst. Der 1960 geborene Wirtschaftswissenschaftler plädiert für zügigere Reformen und sieht derzeit erste Ansätze dafür unter dem neuen Präsidenten Miguel Díaz-Canal.

Foto: Knut Henkel

Kuba macht derzeit eine Versorgungskrise durch. Nachdem im Dezember Mehl und Brot knapp wurden, fehlt es inselweit an Speiseöl und an Devisen, um die nötigen Importe zu tätigen.

Ja, und das hat die Regierung bereits Ende 2018 bei der letzten Sitzung des Parlaments angekündigt. Die Importe müssen reduziert werden, weil nicht ausreichend Devisen zur Verfügung stehen. Hintergrund ist, dass die Exporte in den letzten Jahren eingebrochen sind, sowohl beim Zucker als auch bei anderen Produkten. Dieses einkalkulierte Geld fehlt heute, und deshalb ist Kuba weder in der Lage, seine Auslandsschulden zu bedienen, noch das Importniveau aufrechtzuerhalten. Das hat die Regierung entsprechend angekündigt, und Priorität hat die Bedienung dieser Schulden.

Das ist nachvollziehbar, denn sowohl der Pariser Club als auch Russland sind der Regierung in Havanna weit entgegengekommen, haben einen Großteil der Schulden erlassen, diese umgeschuldet und klare Zahlungsziele für die Restschulden vereinbart. Die will Kuba bedienen, um auf dem internationalen Finanzmarkt nicht erneut zum Aussätzigen zu werden und nur noch Zugang zu teuren Risikokrediten zu haben. Die Bedienung der Auslandsschulden hat seitdem Priorität, auch wenn es schwerfällt.

Die Einnahmen im Tourismus steigen nicht ausreichend?

Nein, denn die Touristenzahlen steigen zwar, aber die Einnahmen stagnieren. Der wesentliche Grund dafür ist, dass die Zahl der Kreuzfahrttouristen zugenommen hat. Die bringen aber wenig Geld in die Kassen, denn sie essen in der Regel an Bord und übernachten auch dort. Folgerichtig bringen sie kaum Geld.

Hinzu kommt, dass die Zuckerrohrernte 2018 erneut eingebrochen ist und nur noch 1,1 Millionen Tonnen Zucker produziert wurden – in etwa das Doppelte war geplant. Ein weiterer Faktor ist, dass im vergangenen Jahr der Vertrag mit Brasilien, wo rund 8000 kubanische Ärzte im Einsatz waren, gekündigt wurde. Das hat zu Einbußen von 300 bis 400 Millionen US-Dollar in der Staatskasse geführt, die nicht kompensiert werden konnten. Zudem wirkt sich die politische und ökonomische Krise in Venezuela negativ aus, denn es kommt weniger Erdöl nach Kuba als früher. Derzeit sind es etwa 50.000 Barrel täglich, früher war es das Doppelte. Das große Problem in der Regierung ist, dass weniger Devisen in der Kasse sind.

Fast leere Regale Die Versorgungskrise macht sich bemerkbar (Foto: Knut Henkel)

Raúl Castro hat vor ein paar Tagen angekündigt, dass die finanzielle Situation schwierig ist und gleichzeitig bekräftigt, dass die sich abzeichnende Krise nicht vergleichbar wäre mit jener zu Beginn der 1990er Jahre. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ja, denn die Strukturen der kubanischen Wirtschaft haben sich deutlich verändert. Ein Teil der Bevölkerung verfügt heute über ganz andere finanzielle Möglichkeiten als früher.

Für die Regierung hat der Schuldendienst Priorität gegenüber der Versorgung der eigenen Bevölkerung?

Ja, gerade weil die Gläubiger auf bis zu 90 Prozent der Altschulden wie im Falle Russlands verzichtet haben; allerdings pochen sie auf verbindliche Zahlungen für die Restschulden.

Die USA verschärfen die Sanktionen. Anfang April hat die US-Regierung mehreren Schifffahrtsgesellschaften Sanktionen angekündigt, deren Tanker Rohöl aus Venezuela nach Kuba transportieren. Droht eine Energiekrise auf der Insel?

Das ist eine Entscheidung, die sich in den nächsten Monaten negativ auswirken kann. Bisher ist aber die Versorgung mit Benzin in Kuba stabil und auch bei der Stromversorgung läuft alles normal. Das kann sich aber ändern. Allerdings gibt es auch Optionen für Dreiecksgeschäfte, so dass Russland in die Bresche springen könnte, um die Versorgung Kubas aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass der Schlag der USA nicht so gravierend werden wird. Zudem gibt es die Option aus Algerien oder Angola Erdöl zu beziehen. Aber natürlich ist die Entscheidung aus dem State Department eine neue Herausforderung für Kuba.

1990 hat die ökonomische Krise die ganze Bevölkerung hart getroffen – ist das 2019 anders?

Oh ja, die kubanische Gesellschaft ist heute deutlich stärker ausdifferenziert. Besitzer eines paladar (kubanisches Restaurant) oder einer Bar werden von der Krise nicht so heftig getroffen wie ein Mitarbeiter in einer staatlichen Fabrik – da gibt es immense Unterschiede. Die Zahl der Menschen, die direkt vom Staat und seinen Arbeitsplätzen abhängt, ist deutlich geringer als früher.

Für den Privatsektor könnte sich die Krise negativ bemerkbar machen, wenn es an Produkten fehlt, die für ein Restaurant, für eine Bar oder für den Klempner an der Ecke notwendig sind, oder?

Ja, das ist richtig. Engpässe bei der Lebensmittelversorgung wirken sich auch auf das Angebot in den Restaurants aus, aber die sind es gewohnt zu improvisieren.

Die USA haben den Artikel III des Helms-Burton-Gesetzes in Kraft gesetzt. Damit haben US-Bürger seit 2. Mai die Möglichkeit, gegen ausländische Unternehmen auf Entschädigung zu klagen, die Eigentum nutzen, das nach der Revolution 1959 in Kuba enteignet wurde. Wer mit solchem Eigentum gehandelt hat, soll kein US-Visum mehr bekommen. Wie beurteilen Sie das?

Das ist eine politisch motivierte Maßnahme. Wie die sich in der Realität auswirken wird, muss man abwarten, denn die Kubaner, aber auch ihre Partner sind seit Jahren auf die Implementierung dieses Artikels vorbereitet. Warum? Weil das Helms Burton Gesetz seit 1996 existiert und es viel Zeit gab, sich mit dem Artikel III zu beschäftigten. Zudem denke ich, dass die Umsetzung mit einer Klagewelle einhergeht, die erst einmal lange Jahre keine direkte Auswirkung haben wird.

Zudem gehe ich davon aus, dass große Hotelgruppen wie Melía oder Iberostar aus Spanien sich sehr genau überlegt haben, ob sie ein Hotel übernehmen oder dort bauen, wo es us-amerikanische Ansprüche gibt. Das Gros der Neubauten im Tourismussektor wurde auf Grundstücken errichtet, die aus der Perspektive des Gesetzes „unbelastet“ sind. Natürlich werden die Anwälte in den USA nun aktiv werden, aber ich denke nicht, dass es schnell gravierende Auswirkungen geben wird. Zudem werden sich die Europäer zu wehren wissen und die spanische Regierung wird ihre Tourismusunternehmen nicht hängen lassen.

Aber wird sich durch den Artikel III nicht das Investitionsklima in Kuba eintrüben?

Das ist wahrscheinlich, denn alle Unternehmen werden genau kalkulieren, ob sich der Aufwand lohnt, wenn es derart viele Dinge zu bedenken gibt, wenn man in Kuba investieren will. Insofern ist der Artikel III eine zusätzliche Hürde, aber das gilt zum Beispiel nicht für neue Investitionsstandorte wie Mariel, wo Kubas Freihandelszone mit speziellen Bedingungen lockt.

Wie entwickelt sich Mariel? Es sind doch gerade mal 17 Unternehmen, die dort bisher produzieren.

Ja, aber man kommt voran, die Freihandelszone wird wichtiger.

Welche Initiativen erwarten Sie angesichts der Versorgungsprobleme von der kubanischen Regierung?

Die Regierung hat angekündigt, dass sie reagieren wird. Großmärkte sollen nun wirklich für die Privaten eröffnet werden, Gesetze, die kleine und mittlere Unternehmen fördern sollen, sollen nun endlich kommen. Die ökonomische Situation zwingt dazu, und Präsident Miguel Díaz-Canel hat sich in den vergangenen Monaten flexibel gezeigt und angekündigt, dass er das Reformtempo erhöhen wird. Warten wir es ab.

Schon der frühere Präsident Raúl Castro äußerte, dass die anstehende Währungsreform „nicht länger hinausgeschoben“ werden könne. Wird Díaz-Canel das doppelte Währungssystem antasten.

Nein, das ist zu komplex, denn es existieren mehrere Wechselkurse im Land. Aber Aussagen, dass keine Unterschiede mehr gemacht werden zwischen staatlichen und privaten Unternehmen, sind neu und interessant.

Wichtig wäre es, die Agrarwirtschaft zu reanimieren. Wo liegen die Hürden?

Ich denke, dass das staatliche Ankaufsystem „Acopio“ ein Bremsklotz ist, aber die Bauern müssen auch in die Lage versetzt werden Agrartechnik kaufen zu können: Gerät, Werkzeug, Saatgut – all das fehlt. Die neuen Traktoren, die man im Land sieht, gehören den staatlichen Unternehmen. Doch die privaten sind es, die 95 Prozent der Zwiebeln, des Knoblauchs im Land produzieren – ihnen muss man endlich helfen. Großmärkte für Agrarinputs fehlen, und darüber haben wir schon vor neun Jahren diskutiert.

FEUCHTBIOTOP TROCKENGELEGT

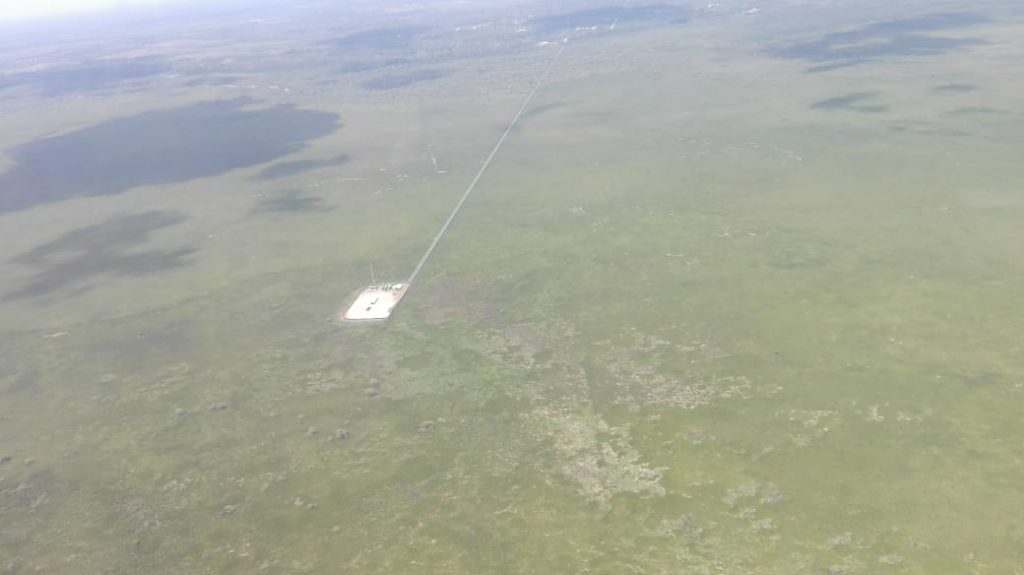

Profit über Natur Ölplattform inmitten der ausgetrockneten Lagune

Wie eine Reihe blauer Giganten liegt die Bergkette vor dem grünen Teppich der Llanos Orientales, der östlichen Ebenen Kolumbiens. Die Sandsackburgen, die sich zu beiden Seiten der Straße auftürmen, ähneln mittelalterlichen Wehrkirchen. Doch hinter ihnen lauern gepanzerte Gefechtsfahrzeuge mit aufgepflanzten Maschinengewehren. Im Zickzack fährt man durch die Absperrung hindurch und damit hinein nach Arauca. Es fühlt sich an, als ob man eine Evakuierungszone betritt, doch es ist nur der erste Sicherheitsring, der sich um die Bohrtürme legt.

„Das Erdöl brachte die Probleme nach Arauca”

In dieser Grenzregion zu Venezuela fühlt man sich trotz oder gerade wegen der Sicherheitsmaßnahmen nicht sonderlich geschützt. So sieht das auch ein Mitarbeiter der Ombudsstelle für Menschenrechte in der Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Arauca-Ciudad. Er bittet um Anonymität und erklärt, dass die Firmengelände der Erdölgesellschaften „stark abgeriegelt, überwacht und kontrolliert werden, manchmal kommt es einem wie ein anderes Land vor“. Seufzend stellt er fest: „Das Erdöl brachte die Probleme nach Arauca”.

Seit Mitte der 1980er Jahre wird in der abgelegenen Region nach Öl gebohrt. Die heute weltweit drittgrößte Erdölgesellschaft, die texanische Occidental de Colombia (OXY), gab 1983 bekannt, im Bereich von Caño Limón Erdölvorkommen entdeckt zu haben. Zwei Milliarden Barrels schlummerten da noch im Boden – das zweitgrößte Ölvorkommen Kolumbiens. Doch sie lagerten unterhalb eines hochsensiblen Ökosystems, dem Lipa-See.

Lipa ist ein gigantisches Feuchtbiotop, „humedal“ auf Spanisch, dessen Einzugsgebiet etwa doppelt so groß ist wie Berlin. Es ist ein besonders vielfältiges Ökosystem, das zur Orinoquía-Region gehört, die vor allem durch Feuchtsavannen und den Fluss Orinoco charakterisiert wird. Der See selbst war vor der Erdölförderung ein rund zehn bis zwölf Quadratkilometer großes und sieben bis zehn Meter tiefes, natürliches Wasserreservoir, größer als der bayerische Tegernsee. Die Angaben zu seinen Ausmaßen schwanken, da sein Größe von der Regen- und Trockenzeit abhängt.

Umweltaktivist*innen sind in Kolumbien besonders stark bedroht

„Früher gab es hier jede Menge Tiere, eine gigantische Flora und Fauna”, erklärt einer der Sprecher der Gemeinden um Lipa, der als Dorflehrer schon in den 1970er Jahren den See und seinen Artenreichtum kennenlernte. Auch er bittet um Anonymität, da sich die Sicherheitslage in Arauca wie in vielen anderen Gegenden Kolumbien für Aktivist*innen deutlich verschlechtert hat. Viele der Interviewten zogen kurz vor Veröffentlichung dieser Reportage aus Angst vor Repressionen ihre Einwilligung zur Veröffentlichung ihrer Namen und Fotos zurück. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation INDEPAZ wurden seit der Unterzeichnung des Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla knapp 300 Menschenrechtsverteidiger*innen ermordet. Und Umweltaktivist*innen gehören zu der am stärksten bedrohten Gruppe von Menschenrechtsverteidigern*innen.

Die Flora und Fauna, die der ehemalige Dorflehrer beschreibt, waren von 1976 bis zur Entdeckung des Erdöls Teil eines ausgewiesenen, staatlich geschützten Naturreservats. Aber vor allem war es der Laichgrund und die Kinderstube des sagenumwobenden Fischreichtums Araucas, der mit der Ölförderung ein Ende fand. Diesen schildert eine Fincabesitzerin im knapp hundert Kilometer entfernten Saravena so: „Durch die unterschiedlichen Zuflüsse gelangten die Fische damals in den Caño Limón und dann bis zu uns. In der Regenzeit konnte man zum Ufer gehen und einfach die Fische einsammeln – wie unter einem Obstbaum die Früchte.“

Die Geschichte des Monsters im See wurde von Generation zu Generation weitergegeben

Die Anwohner*innen berichten auch, dass sich in den Tiefen der Lagune riesige Schlangen versteckt gehalten hätten, oft habe man ein unheimliches Brummen oder Grollen gehört. Man stellte sich vor, dass dies von den Bewegungen eines urzeitlichen Schlangenwesens herrühre, das sich in den Eingeweiden des Sees winde. Die Geschichte des Monsters im See wurde von Generation zu Generation weitergegeben und fand Eingang in die regionale Mythologie. Mit den Eingriffen durch den Menschen verschwand diese aber nach und nach und erlosch schließlich gänzlich Ende der 1980 Jahre mit den Erdölbohrungen. Es gibt keine Fotos dieser Schlangen oder eine wissenschaftliche Erforschung des Phänomens. Es hörte auf zu existieren, ohne dass jemand außerhalb Araucas davon erfuhr.

Grundlage für die Ausbeutung der Vorkommen unter dem Lipa-See durch OXY ist eine Vereinbarung mit der halbstaatlichen kolumbianischen Erdölgesellschaft ECOPETROL. Hierfür hob der kolumbianische Staat das Dekret auf, das Lipa als Naturschutzgebiet auswies und Rohstoffförderungen jeder Art verbot. 1986 konnte OXY in dem hochsensiblen und für die gesamte Region wichtigen Ökosystem die einzige jemals auf kolumbianischem Festland gebaute Offshore-Bohrinsel errichten. Die „Chipirón“ getaufte Bohrinsel wurde aufgrund der Ingenieursleistung ein Vorzeigeprojekt des Landes. Von der Plattform können unterirdisch bis zu 30 verschiedene Bohrlöcher angezapft werden. Durch eine hunderte von Kilometern lange Pipeline wird das Öl direkt bis zum Karibikhafen Coveñas geleitet und in alle Welt verschifft.

Kolumbien konnte sich durch das nach dem Caño Limón benannte Ölfeld erstmals selbst mit dem „schwarzen Gold“ versorgen, was als wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen und nationalen Unabhängigkeit des Landes galt. „Chipirón ist das beste Beispiel für das gesunde Nebeneinander von Wasser und Erdöl, und außerdem ist es eine Meisterleistung der Ingenieurskunst, Innovation und Technik zum Wohlstand der Nation”, versicherte noch im vergangenen Jahr der Präsident von ECOPETROL, Juan Carlos Echeverry, der kolumbianischen Wirtschaftszeitung Portafolio. Die Vereinigung der Erdölingenieure ACIPET verlieh OXY 2015 sogar einen Preis für seine innovativen Leistungen im Bereich sicherer Ölförderung und Umweltbewusstsein.

Doch bereits im ersten Jahr nach dem Bau der Bohrinsel überschwemmte, nach Aussagen der Gemeindeführer, das Seewasser die Installationen der OXY-Gesellschaft, da der Wasserpegel in der Regenzeit stark ansteigt. Um dies zukünftig zu verhindern, leitete die Gesellschaft wichtige Zuflüsse um: „Sie bauten eine Metallpalisade mit Mauern und andere Dämmen.“ Dass dadurch umliegende Gebiete überschwemmt werden würden, war abzusehen, wurde aber scheinbar von der Firma nicht bedacht. Dies führte zu eine Art Wettrüsten im Dammbau: Die Bäuerinnen und Bauern versuchten ihrerseits, ihre Felder und Dörfer zu schützen und gleichzeitig genügend Wasser für ihre Äcker zur Verfügung zu haben.

Zuständig für die Einhaltung von Umweltstandards in der Region ist die autonome Körperschaft CORPORINOQUIA. Auf einer von ihr einberufenen Versammlung zeigt sich, wie tief heute die Gräben zwischen Erdölindustrie und Anwohner*innen sind: Gleich drei Stuhlreihen Expert*innen sind geladen, neben denen der CORPORINOQUIA auch Beamte der Nationalen Aufsichtsbehörde sowie der Nationalen Behörde für Umweltlizenzen (ANLA). Auch ein Vertreter von OXY ist vor Ort, der aber weder Fragen beantwortet, noch sich sonst irgendwie äußert. Auf der anderen Seite sitzen die Llanerxs, die Bewohner*innen dieser grünen Ebenen: Sie warten stoisch die Lichtshow ab, während der die eingeflogenen Experten mit Laserpointern auf Daten und Orte in Kartogrammen, Tabellen und Sattelitenfotos schießen, um ihnen wortgewandt ihre eigene Gegend und Situation zu erklären. Nachdem der letzte Experte sein Statement beendet hat, erhebt sich William Salazar. Er trägt einen mächtigen Cowboyhut und seinen Poncho hat er locker umgehängt: „Wir kennen unsere Region, weil wir hier geboren sind, und wir wissen, dass es sich um ein strategisch wichtiges Ökosystem handelt. Und die Gefahr, dass es mit dem Wasser vollständig verschwindet, ist vorhanden. Schon vor Jahren haben wir das kommen sehen, als der Fluss und der Wasserfall Lipa austrockneten, und keiner hat auf uns gehört.“

Was die Menschen in der Region am meisten beunruhigt, ist der Fund von Schwermetallen und anderen Chemikalien in den übriggebliebenen Rinnsalen ihrer vormals mächtigen Flusslandschaft. „Es gibt schon Tote im Weiler Sinaí, tun sie etwas!“, Salazars Stimme erhebt sich nur kurz bei diesen Worten. Ob es wirklich schon Todesfälle durch die Verunreinigung des Wassers gegeben hat, ist nicht geklärt, die Dorfbewohner*innen um Lipa verlangen aber eine Gesundheitskontrolle durch eine unabhängige Studie.

Die Situation im Vortragssaal bleibt angespannt, auch weil die Direktorin von CORPORINOQUIA und die Beauftragte der Nationalen Aufsichtsbehörde den Bauern der Region eine Mitschuld an den Umweltschäden geben. „Die Ölförderung ist im nationalen Interesse und steht über jedem anderen Wirtschaftszweig“, verdeutlicht Nubia Cenid Pulido Verano von der Nationalen Aufsichtsbehörde die Position der Regierung. Die Beamtin, die für Umwelt- und Agrarfragen zuständig ist, erklärt, dass der Anbau von Bananen die Lagune ebenso belaste wie die Erdölförderung. Außerdem unterstreicht sie, dass die Bohrungen sich noch ausweiten werden „und dann natürlich über dem Feuchtgebiet, da sich da ja das Öl befindet“. Als sie das Thema der Wasserverschmutzung anschneidet, ist der Saal längst auf den Beinen. Doch sie erklärt seelenruhig: „Wir wissen jetzt, dass es Probleme mit dem Wasser gibt, deshalb müssen wir sehen, dass die Menschen woanders ihr Wasser trinken.“

Aufgebracht stützt sich ein älterer Kleinbauer, der sich als Gründer eines betroffenen Weilers vorstellt, auf die Lehne des Plüschsitzes vor ihm: „Auf dem Fluss Lipa konnten früher schwere Kutter fahren, vollbeladen mit dem, was wir an seinen Ufern angebaut hatten. Wir sind Bauern und arbeiten mit der Machete in der Hand. Wir sind keine Invasoren, der Invasor ist OXY. Wir haben die Flüsse nicht mit Bananenblättern verstopft, wie sie sich vielleicht vorstellen, wir hätten gar nicht die Mittel diese großartige Natur zu bändigen.“

Die Umweltbehörden vertreten jedoch keine einheitlichen Positionen. Während die Vertreterin der Lizenzvergabestelle ANLA die Bäuerinnen und Bauern beschwichtigt, dass es keine weiteren Bohrtürme geben werde, widerspricht ihr die Vertreterin der Nationalen Aufsichtsbehörde, dass es durchaus weitere Bohrungen geben könne. CORPORINOQUIA versucht dagegen, den Status quo mit den kolumbischen Umwelstandards zu vereinbaren und kritisiert die Vergabe der Lizenz zur Ölförderung in den 1980er Jahren. Martha Plazas Roa, Direktorin von CORPORINOQUIA erklärt dazu : „Ich bin selbst Araukanerin und mich schmerzt, was da gerade passiert, aber ich habe keinen dieser Verträge unterzeichnet.“ Doch die Vorgängerbehörde kann nicht mehr zur Verantwortung gezogen und und neue Gesetze und Umweltstandards können nicht auf Fälle aus der Vergangenheit angewendet werden.

Alejandro Pulido, Experte für Umweltkonflikte, begleitet im Auftrag einer internationalen NGO als unabhängiger Sachverständiger die von CORPORINOQUIA geleitete Expedition um Lipa. In einem Café in Bogotá erläutert er: „Es ist wahr, dass auch die Bauern eine Mitschuld an der Situation haben, aber man kann diese nicht mit der des Staates und der Ölgesellschaft vergleichen. In dieser Gegend gibt es sehr fruchtbare Böden, die, als das Wasser zurückging, von den industriellen Reisbauern illegal besetzt wurden.” Deren Bewässerungsanlagen hätten die Trockenlegung des See zwar befördert, doch liege die Hauptschuld bei den durch OXY gebauten professionellen Dämmen und Schleusen.

Pulido vertritt eine gefährliche These: „Ich habe bisher geglaubt, dass der gestörte Wasserhaushalt ein Kollateralschaden der Infrastruktur zur Ölförderung ist, aber ich denke nun, dass OXY die Trockenlegung des Sees bewusst herbeigeführt hat.” Seiner Meinung nach will OXY so die strengen aktuellen Umweltauflagen umgehen: „Es gibt in Kolumbien das Gesetz, dass man in einem Wasserschutzgebiet wie Lipa keine Ressourcen fördern darf.” Die bisherige Erdölförderung in Lipa stehe unter einer Art „Bestandsschutz“. Doch wenn der Lipa-See und sein Zuflüsse kein Wasser mehr führen, könne man den Schutzstatus des Biotops aberkennen und einer weiteren Förderung stände nichts mehr im Wege. Lipa liege für OXY strategisch wichtig. Denn OXY könne zukünftig das Ölfeld Caño Limón im Norden mit dem des Campo Caricare im Süden verbinden und so per Pipeline das Öl aus beiden Ölfeldern direkt ans Meer liefern.

Doch die Trockenlegung des Sees hat eben auch den Effekt, dass die Reisbäuerinnen und -bauern ihre Ackerflächen immer weiter in den trockenen See hineinpflügen. „Wenn OXY nicht aufpasst, werden die Bauern ihnen noch Mais auf ihre Bohrinsel pflanzen”, scherzt man bitter in Arauca. „Man könnte das stoppen, indem man die Zuflüsse wieder öffnet, so könnte man vielleicht noch 30 Prozent der Lagune retten“, meinen die Gemeindeführer, die seit Jahrzehnten die Machenschaften von OXY im See beklagen. Sie erkennen aber einen Wandel in der Haltung von CORPORINOQUIA, die sich zunehmend auf die Seite der Bauern schlägt.

Dass eine Rettung des Sees durch eine erneute Öffnung der Zuflüsse noch möglich ist, hofft auch eine Angestellte der Bezirksverwaltung von Arauca. Die bereits erkennbaren Umweltschäden haben sie schockiert. Als Expeditionsteilnehmerin fuhr sie über die Eisenbahnbrücke, die die Bohrinsel mit dem Festland verbindet: „Man hat damals einen Graben angelegt, um die Pfähle der Brücke zu schützen. Wir konnten unter den Gleisen viele halbtote Tiere sehen, Krokodile, Reptilien und andere Spezies, die versuchten, sich in den Pfützen des Grabens zu retten. Als Mensch, als Araukanerin und als Umwelttechnikerin hat mir dieser Anblick das Herz gebrochen.”

In Arauca betont man, dass Kolumbien das Erdöl brauche und dessen Förderung im nationalen Interesse des Landes sei. „Aber zu welchen Konditionen?“, fragen sich die Gemeindeführer. „Das, was diese Erdöl-Gesellschaften dem Land für die Ausbeutung seiner Ressourcen geben, ist ein Nichts. Was uns aber bleibt, sind die sozialen Probleme und Umweltschäden, deswegen widersetzen wir uns den Plänen weiterer Ölförderungen.”

Der langanhaltende Konflikt in Kolumbien ist in Arauca noch nicht vorbei. Es geht nach wie vor um Land, Geld und Macht. Solange der Ressourcenabbau nicht den Menschen vor Ort zugute kommt und ihre Umwelt und Lebensweise geschützt werden, werden auch die Sandsackburgen an den Grenzen Araucas nicht für Frieden sorgen.

KRYPTISCHER SCHULDENPOKER

Die Aussagen sind kryptisch: In seiner fünfstündigen Fernsehsendung sagte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro am 3. Dezember, das digitale Geld mit dem Namen Petro werde das Land ins 21. Jahrhundert führen: “Damit werden wir unsere Währungshoheit zurückerlangen. Der Petro wird uns gegen die US-Finanzsanktionen helfen. Wir können neue Formen der internationalen Finanzierung schaffen, die der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unseres Landes dienen. Gestützt wird der Petro durch unsere Reserven an Gold, Erdöl, Gas und Diamanten.” Dabei ließ Maduro offen, wie mit dem Petro Finanzsanktionen umgangen werden sollen. Die USA haben im Sommer Sanktionen gegen Venezuela verhängt. Unter anderem ist der Handel mit venezolanischen Staatsanleihen untersagt.

Was aus dem Petro wird, bleibt vorerst ein Rätsel, die Schuldenproblematik Venezuelas ist indes akut. Die Bedienung der drückenden Schuldenlast verschlingt durch Zins- und Tilgungszahlungen zig Milliarden Dollar, die dann nicht für Importe zur Verbesserung der teils desaströsen Versorgungslage zur Verfügung stehen. Venezuela ist mit geschätzten 155 Milliarden Dollar (133 Milliarden Euro) bei ausländischen Gläubiger*innen verschuldet und derzeit müssen mindestens zehn Milliarden Dollar pro Jahr für den Schuldendienst aufgebracht werden.

Anfang November kündigte Maduro an, zu den laufenden Konditionen keine Schuldenzahlungen mehr leisten zu wollen, und forderte die Anleihegläubiger*innen auf, über eine Refinanzierung oder eine Restrukturierung der Schulden zu verhandeln. Dabei geht es nicht um die gesamten Schulden, sondern ausschließlich um die Auslandsschulden Venezuelas und die internationalen Schulden der staatlichen Erdölfirma PDVSA: rund 66 Milliarden Dollar.

Einen ersten Erfolg kann Maduro vorweisen: Mit Russland gab es Mitte November eine Einigung. Caracas bekommt demnach mehr Zeit, um einen Kredit aus dem Jahr 2011 zurückzuzahlen. Gemäß der neuen Vereinbarung können die 3,15 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren getilgt werden. Zwar ist China mit 21 Milliarden Dollar Forderungen ein größerer Gläubiger als Moskau, doch Russland ist stärker direkt verflochten: Russlands Ölkonzern Rosneft gewährte seinem Pendant PDVSA von 2015 bis 2017 Vorauszahlungen für Rohöllieferungen über fast 6 Milliarden Dollar. Die sollen bis Ende 2019 durch Öllieferungen beglichen werden. Zudem hat Rosneft sich in Venezuela in fünf Förder- und Explorationsprojekte von PDVSA eingekauft.

Die Sicherheitsleistungen von PDVSA entbehren nicht einer gewissen Pikanterie: PDVSA hinterlegte bei Rosneft unter anderem einen Anteil von 49,9 Prozent an Citgo, einem großen Raffinerie- und Tankstellenbetreiber in den USA, den PDVSA seit 1990 mehrheitlich kontrolliert. Die USA haben deswegen ein Eigeninteresse, dass PDVSA nicht zahlungsunfähig wird: Denn dann könnte sich Rosneft bevorzugt aus der Konkursmasse bedienen und durch die Hintertür in den US-Markt einsteigen.

Die USA sind der wichtigste Abnehmer venezolanischer Ölexporte. Von den täglich zwei Millionen Barrel, die in Venezuela noch gefördert werden, gehen rund 700 000 in die USA. Dafür fließen derzeit täglich rund 30 Millionen US-Dollar nach Caracas, was die schwindsüchtige Staatskasse gut gebrauchen kann. 96 Prozent der Exporterlöse und 60 Prozent der Staatseinnahmen Venezuelas kommen aus der Ölindustrie. Der Ölpreisverfall seit 2014 belastet die Zahlungsfähigkeit schwer und der Poker ist noch nicht zu Ende.

DER FLUCH DER TEUFLISCHEN SCHEIßE

Venezuelas Wirtschaft kämpft mit des „Teufels Scheiße“. So bezeichnete der einstige venezolanische Erdölminister und Mitbegründer der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) Juan Pablo Pérez Alfonzo einst das Erdöl, um die Schwierigkeiten wirtschaftlicher Gestaltung angesichts der übermächtigen Dominanz des schwarzen Goldes zu beschreiben. Eine Herausforderung, die schlicht darin besteht, „Öl zu säen“, wie es der venezolanische Schriftsteller Arturo Uslar Pietri bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts plastisch auf den Punkt brachte: mittels Öleinnahmen die Gesellschaft zu entwickeln und die Wirtschaft zu diversifizieren. Die erste Konzession zur Ausbeutung der Ölquellen Venezuelas war schon im Jahre 1866 erteilt worden, der Ölboom setzte ab den 1930er Jahren ein und veranlasste Uslar Pietri zu seiner weitsichtigen Aussage. Alle Ansätze in Venezuelas Geschichte, seine ökonomische Abhängigkeit vom Öl durch eine Diversifizierung der Wirtschaft abzubauen, scheiterten seitdem unterm Strich.

Mit des „Teufels Scheiße“ haben und hatten sich alle venezolanischen Regierungen herumzuschlagen, auch die derzeit amtierende Regierung von Nicolás Maduro und die seines Vorgängers Hugo Chávez, der von 1999 bis zu seinem Tod 2013 als Präsident amtierte. Chávez propagierte den sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts und das Schmiermittel dafür war das Erdöl: Chávez’ großes Verdienst war es, das staatliche Erdölunternehmen PDVSA, das sich zu einem „privaten“ Staat im Staate entwickelt hatte, wieder unter staatlichen Zugriff zu bekommen. PDVSA wurde zusätzlich zu einer Art Sozialministerium. Aus dem Haushalt der Ölfirma werden Sozialprogramme wie die misiones finanziert – die von Bildung (misión Robinson und misión Ribas) über Gesundheit (misión barrio adentro) bis hin zur Versorgung mit subventionierten Lebensmitteln (misión mercal) reichen. Damit trieb Chávez den Umbau der staatlichen Strukturen voran und vermochte, bedeutende soziale Fortschritte in der Armutsbekämpfung und dem Zugang zu Gesundheit, Bildung und Lebensmitteln für alle zu erreichen. Im Jahr 2011 flossen fast 40 Milliarden US-Dollar in Sozialprogramme und Sonderfonds des Präsidenten. Laut dem Nationalen Statistikinstitut in Venezuela (INE) ist der Anteil extrem armer Haushalte (1,25 US-Dollar pro Kopf pro Tag) von 1998 bis 2009 von 21 Prozent auf sechs Prozent massiv gesunken. Der Anteil der relativ armen Haushalte (unter 50 Prozent des Durchschnitts-einkommens) sank im selben Zeitraum von 49 auf 24 Prozent.

Als Hugo Chávez im zweiten Halbjahr 1998 seine erste Wahl gewann, dümpelte der Ölpreis im Zuge der Asienkrise bei rund zehn US-Dollar pro Barrel (ein Barrel sind 159 Liter). Kein Wunder, dass Chávez schon zu Beginn seiner Amtszeit 1999 verkündete, dass er neben der Neuordnung der Ölgesellschaft PDVSA auch Landwirtschaft, Industrie und Tourismus neu ausrichten werde, um dem Auf und Ab des Ölpreises mit all seinen Konsequenzen für die venezolanische Konjunktur weniger ausgeliefert zu sein. Die Diversifizierung der Wirtschaft unter Chávez gelang nur ansatzweise und brachte unterm Strich nur dürftige Ergebnisse.

Das grundlegende Problem Venezuelas ist die sogenannte Holländische Krankheit.

Das grundlegende Problem Venezuelas ist die sogenannte Holländische Krankheit. In den Niederlanden wurde in den 1960er Jahren nach dem überraschenden Fund reichhaltiger Erdgasvorkommen zum ersten Mal festgestellt, dass sich Rohstoffreichtum in einen Fluch verwandeln kann. Der Zufluss von reichlich US-Dollar aus dem Rohstoffexport führt zu einer Aufwertung der eigenen Währung. Der angenehme Aspekt daran ist, dass sich die Importkapazität des Landes erhöht, sprich sich das Land mehr Güterimporte leisten kann. Der schwerwiegende Nachteil besteht darin, dass einheimische Produzent*innen nahezu unweigerlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, sowohl gegenüber Importeur*innen als auch auf dem Weltmarkt, sofern es sich um Unternehmen handelt, die etwas anderes als Rohstoffe exportieren. Denn der unangenehme Aspekt der Aufwertung der venezolanischen Währung besteht darin, dass sich venezolanische Güter im Vergleich zu Importgütern verteuern. Der Verlust an Arbeitsplätzen in den nicht rohstoffnahen Sektoren ist fast unumgänglich. Die ganze Volkswirtschaft bekommt so mehr und mehr Schlagseite in Richtung des dominanten Rohstoffsektors, in Venezuela des petrochemischen Bereichs.

In Venezuela hat die Holländische Krankheit unter anderem die einheimische Landwirtschaft befallen. Das Land ist seit Jahrzehnten auf beträchtliche Nahrungsmittelimporte angewiesen, obwohl es potenziell an geeigneten Agrarflächen nicht fehlt. So ist Venezuela das einzige südamerikanische Land mit einer negativen Agrarbilanz. Dabei war die Regierung Chávez nicht untätig. Schon im Jahr 2001 wurde mit einem Landgesetz der Weg für eine Agrarreform geebnet. Das Nationale Landinstitut INTI verteilte in den Jahren 2003 und 2004 insgesamt 2,3 Millionen Hektar brachliegendes Staatsland an Kooperativen, danach wurden noch über 100.000 landlose Familien mit enteignetem ungenutzten Privatland ausgestattet. All dies hat zwar die nationale Produktion bei Agrargütern nach oben getrieben, doch noch kräftiger wuchsen die Kaufkraft und dementsprechend der Konsum der ärmeren Bevölkerungsschichten. Venezuela muss rund 70 Prozent seiner Lebensmittel einführen.

Die Regierung Maduro hat 2016 einen Plan zum Ausbau der Landwirtschaft vorgestellt. Der „Agrarplan Zamora Bicentenario 2013-2019“ sieht zahlreiche Maßnahmen zur Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion vor. Besonderes Augenmerk gilt der städtischen Landwirtschaft und dem Einbezug lokaler Gemeinschaften sowie der Streitkräfte des Landes in die Produktion. Ob und wann der Plan greift, lässt sich noch nicht absehen.

Auch im Jahr 2017 machen Ölexporte mehr als 90 Prozent der Exporterlöse des Mitglieds der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) aus, die Öl- und Gasindustrie ist für etwa ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich und trägt rund die Hälfte zu den Staatseinnahmen bei. Ohne die Öleinnahmen läuft so gut wie nichts.

Der rapide Ölpreisverfall und der Rückgang der Fördermenge wegen unterlassener Investitionen haben die Importkapazität massiv gesenkt.

Der rapide Ölpreisverfall seit 2014 und der Rückgang der Fördermenge wegen unterlassener milliardenteurer Investitionen haben die Importkapazität massiv gesenkt. Die Folge ist eine sich vertiefende Versorgungskrise, für die die Regierung Maduro bisher keine Lösung zu finden vermochte.

Der Holländischen Krankheit und der Überbewertung des Bolívar könnte theoretisch durch eine gezielte Strategie der Unterbewertung des Bolívar seitens der venezolanischen Zentralbank begegnet werden. Dafür müssten die Devisenzuflüsse in ihrer Wirkung auf die heimische Geldmenge und Währung so weit wie möglich sterilisiert werden, indem sie in einen Zukunftsfonds fließen und dort langfristig angelegt werden. Ein solches Modell praktiziert Norwegen mit beachtlichem Erfolg. Im dortigen Ölfonds werden seit dem Jahr 1990 die enormen Erträge aus dem Ölexport angelegt. Dies geschieht ausschließlich auf ausländischen Märkten, um einem Überhitzen der inländischen Wirtschaft und einer Aufwertung der Norwegischen Krone entgegenzuwirken.

Angesichts der enormen sozialen Schuld, die in Venezuela über die vergangenen Jahrzehnte akkumuliert wurde, ist ein solches Modell in Venezuela wohl schwer politisch durchsetzbar.

Die Öldollar gleichzeitig aufzuschatzen und auszugeben, geht logischerweise nicht. Entwicklungsökonomisch wäre Venezuela immer gut beraten, zumindest einen Teil der Öleinnahmen langfristig anzulegen, um auf lange Sicht einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft mit einer Stärkung des Binnensektors zu erreichen. Dazu bedarf es neben der Unterbewertungsstrategie einer selektiven Protektion, bei der die Zollsätze mit dem Verarbeitungsgrad ansteigen. Damit könnte Venezuela das erreichen, was bisher verfehlt wurde: eine breitere Produktpalette der heimischen Wirtschaft und eine konkurrenzfähige Binnenmarktentwicklung.

Diese grundlegenden Weichen in Zeiten der aktuellen Versorgungs- und Liquiditätskrise zu stellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nach vier Jahren Rezession und angesichts einer galoppierenden Inflation von über 1.000 Prozent sind viele soziale Fortschritte der Vergangenheit hinfällig geworden. Noch 2013 würdigten die Vereinten Nationen die Erfolge des Landes im Kampf gegen Hunger und Unterernährung. Davon ist wenig geblieben. Nicht wenige teilen die Sicht von Menschenrechtsaktivist Rafael Uzcátegui: „Heute sind in Venezuela wieder genauso viele Menschen arm wie im Jahr 2000.“

Als Chávez 1999 an die Regierung kam, lagen Venezuelas Auslandsschulden bei etwa 30 Milliarden Dollar. Heute betragen sie ein Vielfaches. Der Staat sowie der Staatskonzern PDVSA haben insgesamt Anleihen im Wert von 110 Milliarden Dollar aufgelegt. Zusammen mit den Zinszahlungen und Krediten summieren sich die Gesamtforderungen gegen Caracas auf bis zu 170 Milliarden Dollar. Rund zehn Milliarden Dollar an Schuldendienst muss die Regierung Maduro im Jahresverlauf 2017 aufbringen.

Wie klamm Venezuelas Staatskasse ist, dafür liefert der Deal mit Goldman Sachs Hinweise. Über Mittelsmänner kaufte Goldman Ende Mai von der venezolanischen Zentralbank Anleihen des staatseigenen Ölkonzerns PDVSA im Nennwert von 2,8 Milliarden Dollar für knapp ein Drittel des Ausgangswerts. Dabei soll die Bank laut dem Wall Street Journal (WSJ) nicht einmal den normalen Marktpreis gezahlt, sondern einen speziellen Abschlag ausgehandelt haben. Laut WSJ zahlte Goldman lediglich 31 Cent für die Papiere, die an den Börsen noch bei deutlich über 40 Cent notierten, was einem Discount von mehr als 30 Prozent entspricht. Nur für den Discountpreis von 31 Cent pro Dollar Nennwert war Goldman Sachs bereit, 865 Millionen Dollar Cash in die venezolanische Staatskasse zu spülen.

Maduro helfen kurzfristig nur steigende Ölpreise: Ende des Jahres werden erneut Anleiherückzahlungen in Höhe von 3,6 Milliarden fällig. Allein Hauptgläubiger China hat Venezuela bereits 60 Milliarden Dollar geliehen, die mit künftigen Öllieferungen abgesichert sind. Neues Kapital kommt derzeit nur noch aus Russland. Im April hat der Staatskonzern Rosneft PDVSA für künftige Erdöllieferungen 1 Milliarde Dollar überwiesen. 2016 kaufte sich Rosneft zudem für 1,5 Milliarden Dollar bei der PDVSA-Tochter Citgo ein, an der das Unternehmen 49,5 Prozent hält. Seit 1990 kontrolliert Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA in den USA drei Raffinerien, Pipelines und ein vor allem an der Ostküste gelegenes riesiges Tankstellennetz von Citgo, einer US-Tocher von PDVSA. Diese Gemengelage senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Regierung Sanktionen gegen den Ölsektor verhängt. Aber selbst wenn diese ausbleiben, gilt: Dümpelt der Ölpreis weiter um 50 US-Dollar, droht die Zahlungsunfähigkeit. Es wäre die erste in der Geschichte Venezuelas.

LENÍN AUF CORREAS SPUR

Die Ecuadorianer*innen hatten am 2. April die Qual der Wahl: Sie sollten sich zwischen dem Bankier Guillermo Lasso, Chef der Banco de Guayaquil, und dem ehemaligen Vizepräsidenten Lenín Moreno entscheiden. Letzterer – selbst Rollstuhlfahrer – wurde vor allem bekannt durch sein Programm zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Am Wahlabend verkündete die Wahlbehörde den knappen Sieg von Moreno mit etwas über 51 Prozent der Stimmen. Lasso hingegen sprach von Wahlbetrug und forderte eine komplette Neuauszählung. Dem kam die ecuadorianische Wahlkommission in Teilen nach. Aber auch die Neuauszählung von etwa 1,3 Millionen – knapp zehn Prozent der Stimmen – bestätigte den knappen Sieg von Lenín Moreno. Die Wahlbetrugsvorwürfe der Opposition seien unbegründet, so die Behörde. Lasso boykottierte die Neuauszählung und will das Ergebnis weiter nicht anerkennen. Stichhaltige Beweise für den Wahlbetrug blieb er bisher schuldig.

Mit Morenos Sieg geht in Ecuador zumindest nominell das progressive politische Projekt weiter.

Mit Morenos Sieg geht in Ecuador zumindest nominell das progressive politische Projekt weiter, das 2006 mit Rafael Correa seinen Anfang nahm – anders als in Argentinien, Brasilien oder Paraguay, wo inzwischen wieder Kräfte aus dem entgegengesetzten politischen Lager am Ruder sind.

Der 2. April setzte einem außerordentlich schmutzigen Wahlkampf ein Ende, in dem Diffamierungen und Gerüchte in den digitalen Netzwerken das soziale Klima weiter polarisierten und die Regierungspartei Alianza País unbeanstandet auch den Staatsapparat für Wahlkampfzwecke nutzte, obwohl das gesetzlich untersagt ist. Beide Kandidaten ergingen sich in Wahlversprechen, die angesichts leerer Staatskassen unerfüllbar sein dürften, wie beispielsweise einer Erhöhung der monatlichen Finanzhilfe für die Ärmsten von umgerechnet 50 auf rund 150 Dollar. Teilweise nahmen sich die Kandidat*innen im Wahlkampf wie im Basar aus, in dem sich die Händler*innen gegenseitig überbieten, ohne dass ein Bezug zur Realität dabei ins Gewicht fiele.

Wenn Lenín Moreno am 24. Mai das Präsidentenamt antritt, wird dennoch niemand wissen, wer die Staatsgeschäfte effektiv lenkt. Der scheidende Rafael Correa hat sich widersprüchlich geäußert – mal geht er ins Ausland nach Belgien, mal plant er ein baldiges Comeback, eventuell sogar durch vorgezogene Neuwahlen. Die Möglichkeit einer unbegrenzten Wiederwahl ist bereits in der Verfassung verankert, sie war aufgrund massiver Proteste im Jahr 2015 nur für diese eine Wahl ausgesetzt worden. Schwere Korruptionsskandale um die staatliche Ölfirma Petroecuador und die brasilianische Baufirma Odebrecht warten auf ihre Aufklärung – die mit allen möglichen Tricks sorgsam bis nach den Wahlen verschleppt wurde. Insbesondere der gewählte und auch noch amtierende Vizepräsident Jorge Glas, der für die inkriminierten Projekte politisch verantwortlich ist, könnte dabei in Mitleidenschaft gezogen werden. Glas gilt als der Vertrauensmann von Correa in der neuen Regierung, während sich Moreno durch eine betont versöhnliche Rhetorik von seinem Vorgänger abzugrenzen versucht, dessen Stil von Intoleranz, Verbalattacken und gerichtlichen Klagen gegen Dissident*innen aller Art geprägt ist.

Auch wenn Morenos Friedensbotschaft in dem extrem polarisierten und krisengeschüttelten Land gut ankommt, ist sie durch wenig konkrete politische Programmatik untermauert und erweckt eher den Eindruck einer neuen Tünche über dem alten Gebäude aus Extraktivismus, Zentralisierung der Macht in der Exekutive und Repression gegen Andersdenkende.

Für die unabhängige, oppositionelle Linke war die Stichwahl am 2. April eine zwischen Pest und Cholera.

Für die unabhängige, oppositionelle Linke, deren Bündnis im ersten Wahlgang mit dem sozialdemokratischen Ex-Bürgermeister von Quito und pensionierten General Paco Moncayo lediglich 6,7 Prozent erhalten hatte, war die Stichwahl am 2. April eine zwischen Pest und Cholera. Viele Stimmen aus diesem Lager riefen letztendlich zur Wahl des neoliberalen Lasso auf. Nach zehn Jahren systematischen Angriffen auf jegliche Form autonomer sozialer Organisierung setzen sie ihre Priorität auf ein unbedingtes Ende der Herrschaft des Correismus mit seinen verkrusteten, alle staatlichen Institutionen umspannenden Strukturen. Lasso hatte es vor diesem Hintergrund leicht, sich als Kandidat der Rückkehr zur Demokratie darzustellen. Angesichts der militanten Ablehnung von Abtreibungen seitens Rafael Correas wirkte sogar er, dessen Mitgliedschaft im Opus Dei bekannt ist, in Sachen Selbstbestimmung über den eigenen Körper liberal: „Ich habe nicht vor, mich als moralischer Führer des Landes aufzuspielen“, sagte er wiederholt. Auch im Hinblick auf die Umweltpolitik machte er erstaunliche Wahlversprechen – zum Beispiel, das Öl im Yasuní-Nationalpark im Boden zu lassen oder bei Bergbauprojekten das Ergebnis der Vorab-Befragung der Lokalbevölkerung als bindend zu betrachten. So entscheidend diese Dinge auch wären für eine nachhaltige Politik in dem mega-biodiversen Tropenland, so naiv wäre es gewesen, diese Versprechen angesichts der leeren Staatskassen und des auch regional verankerten politischen Hintergrunds von Lasso für bare Münze zu nehmen.

Die Wahl am 2. April war eine zwischen einer neoliberalen, marktkonformen Rechten und einer etatistischen, autoritären Pseudo-Linken. Von dem großen Transformationsprojekt, das der Wahlsieg von Rafael Correa im Jahr 2006 symbolisierte, ist heute nicht mehr viel zu spüren. Lenín Moreno verfügt aufgrund des knappen und umstrittenen Wahlergebnisses nicht nur über eine geringe Legitimität, er tritt auch ansonsten ein problematisches Erbe an: Ein Land, das sich auf Jahrzehnte verschuldet und obendrein überteuerte Kredite mit Zinssätzen von teils über zehn Prozent aufgenommen hat. Die natürliche Vielfalt des Landes und die Optionen künftiger Generationen hat die Regierung Correa aufgrund eines kurzfristigen politischen Kalküls längst verpfändet. Eins der produktivsten, zuvor staatlichen Ölfelder verscherbelte sie vor kurzem gegen schnelles Geld an Schlumberger, das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice mit Sitz auf der niederländischen Karibikinsel Curaçao. Zudem wurden zwei Häfen konzessioniert – ganz im Gegensatz zur Politik der frühen Jahre, die den Anteil der Staatseinnahmen aus dem Ölgeschäft erweitert hatte. Außerdem wurde ein beträchtlicher Teil der an sich schon eher bescheidenen verbleibenden Ölreserven im Voraus an China verkauft. Die damit gedeckten Darlehen sind längst investiert. Auch die erwarteten Lizenzgebühren aus dem beginnenden Bergbau flossen bereits im Voraus in Schulneubauten und andere Projekte. Da bleibt in Zukunft kaum finanzieller Spielraum für staatliche Politik.

KRISENMODUS IM DAUERBETRIEB

Anfang Februar erreicht die Krise plötzlich das venezolanische Staatsfernsehen. Die wöchentlich ausgestrahlte Sendung „Sonntags mit Maduro“ findet dieses Mal in Guarenas statt, einem Vorort der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Präsident Nicolás Maduro erteilt der 16-jährigen Schülerin Dulbi Tabarquino das Wort. Vor der Kamera wirkt sie nervös, begrüßt ihn am Nachmittag mit „Guten Morgen“, um dann über ihre Schule zu sprechen. „Präsident, [die Schule] Bénito Canónico benötigt jede Menge Hilfe“, setzt sie an und berichtet zunächst von Problemen mit Infrastruktur und Sicherheit. „Wo ist diese Schule?“, hakt Maduro ein. „Hier unten, gleich nebenan“, antwortet die Schülerin. Maduro wirkt perplex, sagt, man müsse sich sofort darum kümmern. Doch Tabarquino ist noch nicht fertig. Vor zwei Jahren sei ihnen die Mensa geschlossen worden, die 450 Schüler*innen bekämen weder Frühstück noch Mittagessen und auf die Anfragen hätten die Behörden nicht regiert. Maduro versucht, die Situation durch Parolen zu retten. Sie sollten sich organisieren, auf die Straße gehen, ihr Recht erkämpfen. Doch die Schülerin legt nach, betont nochmals, dass sie die Mensa brauchen würden. „Es sind schon viele Schüler in der Schule ohnmächtig geworden.“ Am Ende bleiben ein paar denkwürdige Worte zurück. „Ich bedauere, dass Du erst hierher kommen musstest, damit ich diese Wahrheit erfahre“, sagt der Präsident und fordert, bis zum Ende der Sendung solle ein Bericht über die Mängel in der Schule vorliegen, damit die Missstände umgehend beseitigt werden könnten.

Maduro wirkt planlos und schlecht informiert über die Zustände im Land.

Die Episode zeigt, wie wenig Gespür die Regierung, die für sich in Anspruch nimmt, das Erbe von Hugo Chávez zu vertreten, offenbar für die Probleme im Land hat. Chávez selbst nahmen die Menschen immer ab, dass nicht er persönlich für auftretende Missstände verantwortlich ist. Maduro hingegen wirkt planlos und schlecht informiert.

Das vergangene Jahr endete mit einer geschätzten Inflation von mehreren hundert Prozent und der chaotischen Einführung neuer Geldscheine mit deutlich höherem Nennwert. Anstatt die strukturellen Probleme der venezolanischen Ökonomie anzugehen, setzt die Regierung allenfalls kosmetische Änderungen um. Für die Krise macht sie alleine den niedrigen Erdölpreis und einen „Wirtschaftskrieg“ seitens der Privatwirtschaft verantwortlich. Gravierende Versorgungsmängel und ein spürbarer Kaufkraftverlust treffen derweil vor allem die ärmere Bevölkerungsmehrheit, die ohne staatliche Subventionen kaum überleben könnte. Wer an den als misiones bekannten Sozialprogrammen teilhaben will, muss sich zukünftig für eine elektronische Karte registrieren. Kritiker*innen sehen darin soziale Kontrolle. Die Regierung spricht davon, die Effizienz zu erhöhen und Missbrauch vorzubeugen.

Maduro gibt sich trotz aller Probleme optimistisch und rief 2017 zum „Jahr der wirtschaftlichen Erholung“ aus. Doch kaum etwas spricht dafür, dass sich die Lage im krisengeschüttelten Venezuela nennenswert verbessern wird. Von der Neu- und Umbesetzung zahlreicher Minister*innenposten Anfang des Jahres sind jedenfalls kaum neue Impulse zu erwarten.

Kaum etwas spricht dafür, dass sich die wirtschaftliche Lage nennenswert verbessern wird.

Der prominenteste Wechsel betrifft die Vizepräsidentschaft, die der bisherige Gouverneur des Bundesstaates Aragua und frühere Innenminister unter Hugo Chávez, Tarek El Aissami, übernimmt. Der 42-jährige Jurist und Kriminologe gilt als ideologischer Hardliner und wird bereits als möglicher chavistischer Kandidat für die Präsidentschaftswahlen Ende 2018 gehandelt, sollte Maduro aufgrund seiner Unbeliebtheit nicht noch einmal antreten. Vielen Oppositionellen ist El Aissami noch verhasster als Maduro. Die US-Regierung hält den Nachfahren syrischer und libanesischer Migrant*innen gar für einen Drogenhändler und verhängte im Februar Sanktionen gegen ihn. El Aissami selbst wies die Vorwürfe entschieden zurück und ließ dafür sogar eine ganzseitige Anzeige in der New York Times schalten. Auch werfen die USA dem neuen Vizepräsidenten vor, enge Verbindungen zur schiitischen, vom Iran unterstützen Hisbollah im Libanon zu pflegen.

Anfang Februar hatte CNN en Español zudem berichtet, dass Venezuela im Mittleren Osten seit Jahren Pässe verkaufe, die Terroristen die visafreie Einreise in mehr als 100 Staaten ermöglichen könnten. Daraufhin schalteten die venezolanischen Behörden den US-Sender unter dem Vorwurf der „Kriegspropaganda“ ab. Und schließlich forderte der neue US-Präsident Donald Trump auch noch die sofortige Freilassung „politischer Gefangener“ wie Leopoldo López. Der Oppositionspolitiker ist seit drei Jahren wegen der Anstachlung gewalttätiger Unruhen inhaftiert. Trump posierte mit dessen Ehefrau Lilian Tintori demonstrativ in Washington. Maduro warnte seinen US-amerikanischen Amtskollegen daraufhin davor, in Venezuela „die gescheiterte Politik des regime change“ seiner Vorgänger George W. Bush und Barack Obama fortzuführen.

Durch die Personalie El Aissami dürften aber nicht nur die Spannungen mit den USA weiter zunehmen. Auch das im vergangenen Jahr von der Opposition angestrebte Abberufungsreferendum gegen Maduro ist nun wohl endgültig vom Tisch. Im vergangenen Oktober hatte der Nationale Wahlrat (CNE) das Referendum wegen vermeintlicher Betrugsdelikte bei der Unterschriftensammlung blockiert. Da am 10. Januar die letzten beiden Amtsjahre Maduros angebrochen sind, gäbe es bei einem erfolgreichen Referendum keine Neuwahlen mehr. Stattdessen würde der amtierende Vizepräsident die Amtszeit zu Ende bringen.

Nachdem der im November begonnene Dialog mit der Regierung ebenfalls gescheitert ist, bleibt die juristische Blockade der mehrheitlich oppositionell besetzten Nationalversammlung zunächst bestehen. Der offizielle Grund ist, dass diese unter Missachtung eines Urteils des Obersten Gerichts (TSJ) Ende Juli drei Abgeordnete aus dem Bundesstaat Amazonas vereidigt hat, denen Stimmenkauf vorgeworfen wird. Die Folgen sind skurril: Die Wahl von Julio Borges von der Partei Primero Justicia zum neuen Parlamentspräsidenten am 5. Januar wies das TSJ als ungültig zurück. Am 9. Januar versuchte die oppositionelle Parlamentsmehrheit Maduro abzusetzen, um Neuwahlen zu erzwingen, obwohl die venezolanische Verfassung kein parlamentarisches Amtsenthebungsverfahren kennt. Und seinen alljährlichen Rechenschaftsbericht legte Maduro anders als von der Verfassung vorgesehen Mitte Januar nicht vor dem Parlament, sondern dem Obersten Gericht ab.

Dass die rechte Opposition aus der schwachen Regierungspolitik bisher keinen politischen Nutzen ziehen konnte, sorgt indes in den eigenen Reihen zunehmend für Frust. Der bisherige Generalsekretär des Oppositionsbündnisses Tisch der Demokratischen Einheit (MUD), Jesús „Chúo“ Torrealba, mahnte Mitte Januar eindringlich, dem Land endlich ein kohärentes politisches Projekt zu präsentieren. Zu lange habe man über Mechanismen debattiert, um Neuwahlen zu erzwingen, „aber niemand hat gesagt, was darauf folgt“. Im Zuge einer internen Neustrukturierung des MUD wurde Torrealba, dem viele eine zu lasche Haltung gegenüber der Regierung vorwerfen, mittlerweile abgesägt. Das Amt des Generalsekretärs schaffte das Bündnis Mitte Februar ab. Die interne Arbeit des MUD soll nun José Luis Cartaya als Koordinator betreuen, während sich die neun größten Parteien des Bündnisses die politische Führung im Rotationsverfahren teilen.

Tatsächlich zeigt sich die Opposition weniger als zwei Jahre vor den Präsidentschaftswahlen intern alles andere als geeint. Um die politische Führung konkurrieren derzeit mindestens vier Politiker. Neben dem inhaftierten Leopoldo López, dessen Partei Voluntad Popular jegliche Gespräche mit der Regierung vehement ablehnt, ist Henrique Capriles Radonski von der Partei Primero Justicia das populärste Gesicht der Regierungsgegner*innen. Der zweimalige Präsidentschaftskandidat gehörte im vergangenen Jahr zu den stärksten Verfechtern eines Abberufungsreferendums. Auch Henry Ramus Allup von der ehemaligen Regierungspartei Acción Democrática werden Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur nachgesagt. Von vielen als Politsaurier verschrien, konnte er sich 2016 als unnachgiebiger Parlamentspräsident profilieren. Laut Meinungsumfragen ist schließlich auch Henri Falcón, der amtierende Gouverneur des Staates Lara, auf dem aufsteigenden Ast. Der ehemalige Chavist und Chef der Mitte- Links-Partei Avanzada Progresista könnte vor allem den moderaten Teil der Opposition und möglicherweise auch enttäuschte Chávez-Wähler* innen hinter sich vereinen. Doch die spannende Frage ist weniger, wer in etwaigen internen Vorwahlen der Opposition triumphieren könnte. Vielmehr ist derzeit völlig offen, wann in Venezuela überhaupt wieder eine Wahl stattfindet. Eigentlich hätte der CNE Ende letzten Jahres Regionalwahlen organisieren müssen. Im Oktober verschob der Wahlrat diese jedoch ohne nachvollziehbare Gründe in das erste Halbjahr 2017. Kurz darauf erließ das Oberste Gericht ein Urteil, wonach sich die Parteien neu registrieren müssen, um zu zeigen, dass sie noch politisch aktiv sind. Die Umsetzung dieses Urteils obliegt dem CNE, der im Februar die Neuregistrierung anordnete, die sowohl im oppositionellen als auch im chavistischen Lager für scharfe Kritik sorgt. Alle Parteien, die an den vorangegangenen zwei Wahlen nicht selbst teilgenommen oder weniger als ein Prozent der Stimmen erreicht haben, müssen sich neu registrieren lassen. Da sich die meisten oppositionellen wie chavistischen Parteien mittels eines Wahlbündnisses beteiligt hatten, betrifft dies insgesamt 59 Parteien. Von der Neuregistrierung ausgenommen sind neben drei kleineren, neu gegründeten Parteien lediglich die regierende Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) und das Oppositionsbündnis MUD. Dessen einzelne Mitgliedsparteien müssen sich jedoch registrieren, um auch unabhängig von dem Parteienbündnis antreten zu können. Die CNERektorin Tania D’Amelio betonte, dass solange die Neuregistrierung nicht abgeschlossen sei, keinerlei Wahlen geplant würden. Damit ist klar, dass die Regionalwahlen frühestens im zweiten Halbjahr 2017 stattfinden können. Die 59 betroffenen Parteien müssen nun in insgesamt zwölf Staaten die Unterschriften von jeweils 0,5 Prozent der Wahlberechtigten einholen, andernfalls droht ihnen die Löschung aus dem Register. Laut den Bestimmungen des CNE steht dafür jeder Partei zwischen dem 4. März und 21. Juni ein bestimmtes Wochenende zu. Die Anzahl der erforderlichen Unterschriften reicht von etwa 500 in den kleinsten Staaten bis zu um die 10.000 in den größeren. Die Wähler*innen müssen sich dazu an einen der insgesamt 360 Registrierungsstellen einfinden, an denen Mitarbeiter*innen des CNE jeweils die Daten und Fingerabdrücke abnehmen. Diese sollen jedoch nur sieben Stunden pro Tag geöffnet sein, weswegen jeder Partei insgesamt 14 Stunden bleiben, um die Mindestanzahl der Unterschriften zu erreichen.

Der MUD wirft dem Wahlrat vor, „unüberwindbare Hürden“ aufzustellen und warnt vor einer Entwicklung wie in Kuba und Nicaragua, wo die Bürger*innen nur für zuvor ausgewählte Kandidat*innen stimmen könnten. Zumindest die größeren Parteien des MUD kündigten jedoch an, sich trotz der grundsätzlichen Kritik registrieren zu lassen.

Im chavistischen Lager äußerte sich am deutlichsten die Kommunistische Partei Venezuelas (PCV), die bei den vorangegangenen Wahlen so wie alle chavistischen Parteien auf dem Ticket der PSUV angetreten ist. Sie legte nicht nur Beschwerde beim Obersten Gericht ein, sondern will die Neuregistrierung boykottieren. Damit droht der ältesten Partei Venezuelas, die im Laufe ihrer fast 90-jährigen Geschichte mehrfach vorübergehend verboten war, der Verlust des Parteienstatus’. Die Kommunist*innen stören sich vor allem daran, die Namen ihrer Mitglieder und Unterstützer*innen vor dem CNE offenlegen zu müssen, da diesen aufgrund ihrer politischen Überzeugungen seitens „privater wie staatlicher Chefs“ die Entlassung drohe. „Wir werden den Kapitalisten nicht den Gefallen tun, ihnen eine Liste mit biometrischem Fingerabdruck zu machen“, stellte Generalsekretär Oscar Figuera klar. Zudem kritisiert die Partei, dass die gesetzliche Grundlage für die Neuregistrierung aus dem Jahr 1965 stammt, also lange vor der Verfassung von 1999 verabschiedet wurde. In dieser Zeit wurden die Kommunist*innen offen verfolgt. Sollte die PCV die Zulassung verlieren, werde man sich zukünftig als Teil eines Bündnisses an Wahlen beteiligen, sagte der politische Sekretär Carlos Aquino. Der CNE habe „die Konsequenzen“ zu tragen, „wenn er Parteien beseitigt“.

Die Regierung hat sich öffentlich bisher nicht zu der Kritik geäußert. Doch auch die PSUV steht vor einer Neustrukturierung. Die bisherige Wahlmaschinerie sei „sehr gut“ gewesen, habe sich aber erschöpft und müsse neu justiert werden, erklärte Präsident Maduro Mitte Februar. Wann auch immer der CNE die nächsten Wahlen ausrufe, müsse der PSUV bis dahin „der Sieg sicher“ sein. Sollte sich der mehrheitlich regierungsnah besetzte Wahlrat dieser Ansicht anschließen, dürfte es so bald keine Wahlen geben. Der Regierungspartei traut derzeit wohl kaum jemand einen Wahlsieg zu.