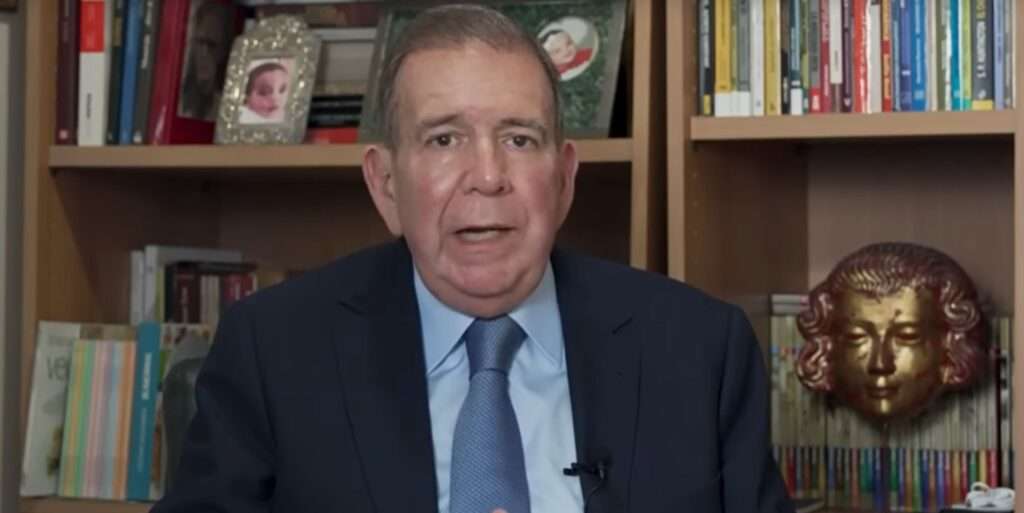

Lange Zeit sah es nicht danach aus, als würde sich die rechte Opposition noch auf eine gemeinsame Präsidentschaftskandidatur einigen können. Doch Mitte April verkündete Omar Barboza, Generalsekretär des bedeutendsten Oppositionsbündnisses „Plataforma Unitaria Democrática“ (PUD), die überraschende Entscheidung. „Ich habe eine sehr gute Nachricht für die venezolanische Bevölkerung“, erklärte er gegenüber der Presse. Die zehn Mitgliedsparteien stellen sich demnach „einstimmig“ hinter die Kandidatur des Ex-Diplomaten Edmundo González Urrutia. Führende Politiker*innen aus den Reihen des PUD-Bündnisses bekräftigten in dem sozialen Netzwerk X (vormals Twitter) anschließend ihre Zustimmung. „Venezolaner, wir schreiten voran“, ließ Oppositionsführerin María Corina Machado verlauten, die bei der anstehenden Präsidentschaftswahl am 28.Juli nicht antreten darf. Der zweifache Präsidentschaftskandidat Henrique Capriles drückte seine „absolute Unterstützung“ aus. Die Universitätsprofessorin Corina Yoris, der die Einschreibung als Ersatzkandidatin für Machado seitens des Nationalen Wahlrates Ende März ohne Begründung verwehrt worden war, erklärte, die Kandidatur habe „selbstverständlich auch meinen Rückhalt.“

Seitdem herrscht innerhalb der Opposition Aufbruchstimmung. Erstmals seit Jahren sehen die Regierungsgegner*innen eine realistische Chance, Nicolás Maduro durch eine Wahl im Präsidentenamt abzulösen. Dabei hatte das PUD-Bündnis González Urrutia ursprünglich nur als Platzhalter eingeschrieben, um Zeit zu gewinnen. Die PUD-Mitgliedspartei Un Nuevo Tiempo (UNT) stellte daneben Ende März den Gouverneur des westlichen Bundesstaates Zulia, Manuel Rosales, als Kandidat auf. Dieser trat bereits 2006 als Präsidentschaftskandidat gegen Hugo Chávez an. Über eine Unterstützung von Rosales gab es innerhalb des Oppositionsbündnisses jedoch keinen Konsens – auch, weil er als zu nachgiebig gegenüber der Regierung gilt. Schließlich zog Rosales seine Kandidatur zurück. Vor allem Machado sprach sich gegen ihn aus. Da sie am 22. Oktober die von der Opposition selbst organisierte Vorwahl ohne ernstzunehmende Konkurrenz gewonnen hatte, führte an ihrer Positionierung dazu, wer statt ihr antreten soll, aus oppositioneller Sicht kein Weg vorbei. Die Regierung sieht Machado nicht als akzeptable Mitbewerberin an. In den vergangenen Jahren hatte sie sich offen für Sanktionen sowie eine US-Militärintervention in Venezuela ausgesprochen und steht deutlich weiter rechts als die meisten anderen Oppositionspolitiker*innen.

Der Druck auf die Regierung wächst

Darüber hinaus treten acht weitere moderate Regierungsgegner (ausschließlich Männer) an, die das PUD-Bündnis überwiegend als eine „gekaufte“ Opposition ansieht. Linke Gegenkandidaturen wurden nicht zugelassen. Im August vergangenen Jahres hatte das Oberste Gericht (TSJ) in die Parteistruktur der Kommunistischen Partei Venezuelas (PCV) eingegriffen, die bereits vor Jahren mit Maduro gebrochen hatte (siehe Interview mit Hector Rodríguez von der Kommunistischen Partei Venezuelas). Das TSJ übertrug die Kontrolle über die PCV wie bereits zuvor bei mehreren linken und rechten Parteien mitsamt Namen und Symbolen einer regierungsnahen Ad hoc-Führung. Die staatlich gekaperte PCV unterstützt nun Maduro.

Mit der Einigung auf González erhöht die Opposition den Druck auf die Regierung. Diese setzte bisher vor allem darauf, die Regierungsgegner*innen zu spalten, um die Wahl trotz schlechter Umfragewerte zu gewinnen. Das PUD-Bündnis strebt nach den gescheiterten Umsturzversuchen der letzten Jahre aber mittlerweile einen Machtwechsel über Wahlen an und lässt sich davon bislang auch durch Repressalien seitens der Regierung nicht abbringen. So kommt es im direkten Umfeld von Machado seit Monaten immer wieder zu Festnahmen wegen angeblicher Umsturzpläne. Letztlich musste die Regierung die bereits eingeschriebene Kandidatur von González akzeptieren. Selbst Verbündete der venezolanischen Regierung wie der brasilianische Präsident Lula sprachen sich öffentlich für kompetitive Wahlen in Venezuela aus. Im Hintergrund liefen zudem Verhandlungen mit der Opposition und der US-Regierung. Diese ließ kurz vor der Einigung auf González die bestehende Lockerungen der Sanktionen im Erdöl- und Gassektor mit der Begründung auslaufen, die venezolanische Regierung habe entgegen eines im Oktober geschlossenen Abkommens nicht ausreichend Schritte in Richtung transparenter Wahlen unternommen. Eine Frist von 45 Tagen zur Abwicklung bereits begonnener Projekte bietet allerdings eine Hintertür, um die Entscheidung zu überdenken.

Die Regierung scheint González als Kandidaten bisher nicht wirklich ernst zu nehmen. Sie bezeichnet ihn in der Öffentlichkeit schlicht als „Kandidat der USA“ und versucht weiterhin die Erzählung einer gespaltenen Opposition hochzuhalten. Der staatliche Fernsehsender VTV veröffentlichte kurz nach der oppositionellen Einigung ein offenbar 2015 abgehörtes Telefongespräch, in dem sich González despektierlich über Frauen, Homosexuelle, Afro-Venezolaner*innen und Indigene äußert. Dies könnte auf eine beginnende Schmutzkampagne hindeuten, die aber zunächst verpuffte. Die Wahlmaschinerie der Regierungspartei PSUV ist zwar keineswegs zu unterschätze

Unzufriedenheit in chavistischen Kreisen

Das Momentum scheint aber zunächst auf Seiten der Opposition zu sein. Die Unzufriedenheit mit der Regierung reicht längst bis in ursprünglich chavistische Kreise hinein. Und der wirtschaftliche Kurs der letzten Jahre hat die Angst vor einer rechten Machtübernahme in vielen Bereichen der Gesellschaft abgebaut. Viele Venezolaner*innen müssen sich heute mit mehreren Jobs über Wasser halten. Der Mindestlohn, der vor allem für den großen öffentlichen Sektor relevant ist, liegt umgerechnet bei 3,50 US-Dollar pro Monat. Hinzu kommen Lebensmittelgutscheine im Wert von 40 US-Dollar und ein „Wirtschaftskriegsbonus“, den Maduro am 1.Mai von 60 auf 90 Dollar erhöhte. Beides wird in Dollar berechnet, ist jedoch nicht Teil des Mindestlohnes, von dem sich weitere Rechte wie Urlaubsgeld oder Rentenansprüche ableiten. 133,50 US-Dollar reichen bei einem Preisniveau, das bei vielen Produkten an Europa erinnert, ohnehin nicht zum Leben. Auch die von der Regierung weiterhin sporadisch verteilten Lebensmittelpakete ändern daran nichts. Vor allem jüngere Menschen, die nicht unter Hugo Chávez politisiert wurden, verbinden mit den Begriffen Chavismus und Sozialismus heute vor allem eine höchst ineffiziente Regierung sowie die Bereicherung kleiner Kreise in deren Umfeld. Auch dass die Regierung jüngst einen gigantischen Korruptionsskandal in ihren Reihen publik gemacht hat, erweckt weniger den Eindruck beherzten Durchgreifens, sondern legt vielmehr den schlechten Zustand des Regierungslagers offen.

Öl, Korruption und Herausforderungen

Anfang April wurden der ehemalige Erdölminister Tareck El Aissami, Ex-Wirtschaftsminister Simón Alejandro Zerpa und der Geschäftsmann Samark José López verhaftet. Bereits ein Jahr zuvor war El Aissami im Rahmen umfangreicher Korruptionsermittlungen zurückgetreten, seitdem war sein Verbleib unklar. Sein Umfeld soll innerhalb des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA für einen Schaden von mehr als 20 Milliarden US-Dollar verantwortlich sein. Unter anderem sollen Erdölverkäufe ohne jegliche Kontrolle über Kryptowährungen abgefertigt worden sein. Später erklärte die Regierung, es sei dabei nicht nur um persönliche Bereicherung gegangen. Vielmehr habe El Aissami am Sturz der Regierung Maduro gearbeitet und sei dafür in Kontakt mit hochrangigen Oppositionspolitiker*innen gewesen. Die Geschichte klingt abenteuerlich. El Aissami war schließlich jahrelang einer der wichtigsten chavistischen Funktionäre, der verschiedene Posten bekleidete. Dass Maduro und andere hochrangige Politiker*innen nie etwas von dessen verdeckten Geschäften mitbekommen haben sollen, klingt wenig glaubwürdig. Bereits 2020 hatten die beiden jungen PDVSA-Mitarbeiterinnen Aryenis Torrealba und Alfredo Chirinos auf Missstände und Korruption hingewiesen. Daraufhin wurden sie zunächst der Spionage bezichtigt, inhaftiert und unter Hausarrest gestellt. Chavistische Basisorganisationen setzten sich jahrelang für die Beiden ein, bis sie im April vergangenen Jahres infolge des Rücktritts von El Aissami schließlich ihre Freiheit zurück erlangten. Auf eine Entschuldigung warten sie bis heute.

Die Herausforderung für die rechte Opposition besteht nun darin, die hohen Umfragewerte für Machado auf den weitgehend unbekannten und wenig charismatischen González zu übertragen. In der Öffentlichkeit hält sich dieser zurück und überlässt den Wahlkampf weiterhin Machado, die seit Monaten das Land bereist. Neben der im Auftreten aggressiven Machado gilt González als ehemaliger Diplomat vielen Beobachter*innen deutlich besser geeignet, eine mögliche Transition in Venezuela durchzuführen. Denn unabhängig vom Ergebnis würde diese ohne Verhandlungen nicht möglich sein. Zum einen hätte die heutige Opposition nach einem möglichen Wahlsieg noch immer alle anderen staatlichen Institutionen gegen sich. Zum anderen haben Maduro und andere chavistische Spitzenfunktionär*innen so viel zu verlieren, dass eine geordnete Machtübergabe schwierig erscheint. Nicht nur gibt es innerhalb der Opposition Strömungen, die eher auf Rache denn auf Versöhnung setzen. Auch in den USA sind juristische Verfahren gegen Maduro und sein Umfeld zu erwarten. Trotz permanent laufender Verhandlungen haben die US-Behörden bis heute ein Kopfgeld von 15 Millionen US-Dollar zur Ergreifung von Maduro ausgeschrieben. Aus diesem Grund schlug der kolumbianische Präsident Gustavo Petro vor, zeitgleich zur Präsidentschaftswahl ein Referendum durchzuführen, um juristische Verfolgung der Wahlverlierer auszuschließen. Ernsthaften Widerhall gab es darauf allerdings kaum. Sollte die Wahl wie geplant stattfinden und González tatsächlich gewinnen, würde es innerhalb des Chavismus unweigerlich zu Spannungen über den Umgang mit dem Ergebnis kommen. Eine wichtige Rolle für die breite Legitimation der Wahlergebnisse könnte auch die internationale Wahlbeobachtung spielen. Die Regierung ist darüber konkret mit der EU, der UNO und dem Carter Center im Gespräch. Da die Amtsübergabe aber laut Verfassung erst am 10. Januar kommenden Jahres stattfindet, bliebe die jetzige Regierung noch über fünf Monate nach der Wahl im Amt.