Das verblichene Rot, Weiß und Blau an der tristen Außenwand der Ruhr-Universität Bochum ist zu großen Teilen abgeblättert. Kaum noch etwas lässt erkennen, dass die chilenische Künstler*innenbrigade Luis Corvalán hier um 1976 ein Mural (dt. Wandbild) geschaffen hat.

Der Sozial- und Kulturwissenschaftler Carlos Gomes hat viele beinahe vergessene Orte wie diesen besucht. Die Ergebnisse seiner Recherchen veröffentlichte er zunächst auf einer Webseite, nun sind sie zum 50. Jahrestags des Putsches gegen Salvador Allende als handlicher Bildband mit dem Titel CHILE 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD erschienen.

Dass die DDR im Untertitel zuerst genannt wird, ist kein Zufall. Der Großteil der hier dokumentierten Monumente befindet sich im Gebiet des ehemaligen sozialistischen Staates, in dem das Andenken an Allende und Co. in Ehren gehalten und staatlich gefördert wurde. In der BRD erschufen vor allem exilierte chilenische Künstler*innen sowie die Solidaritätsbewegung Kunstwerke.

Bevor Gomes auf einzelne Denkmäler eingeht, umreißt er den historischen Kontext, in dem die gezeigten Werke entstanden sind. So werden die Regierungszeit Allendes, der Putsch und die Militärdiktatur mit besonderem Fokus auf die Beziehungen Chiles zu beiden deutschen Staaten beschrieben. Dabei zeigt Gomes auch, wie vielfältig die Solidaritätsbewegungen mit Chile war – auch das Cover einer Ausgabe der Lateinamerika Nachrichten (damals Chile-Nachrichten) hat es in den Bildband geschafft.

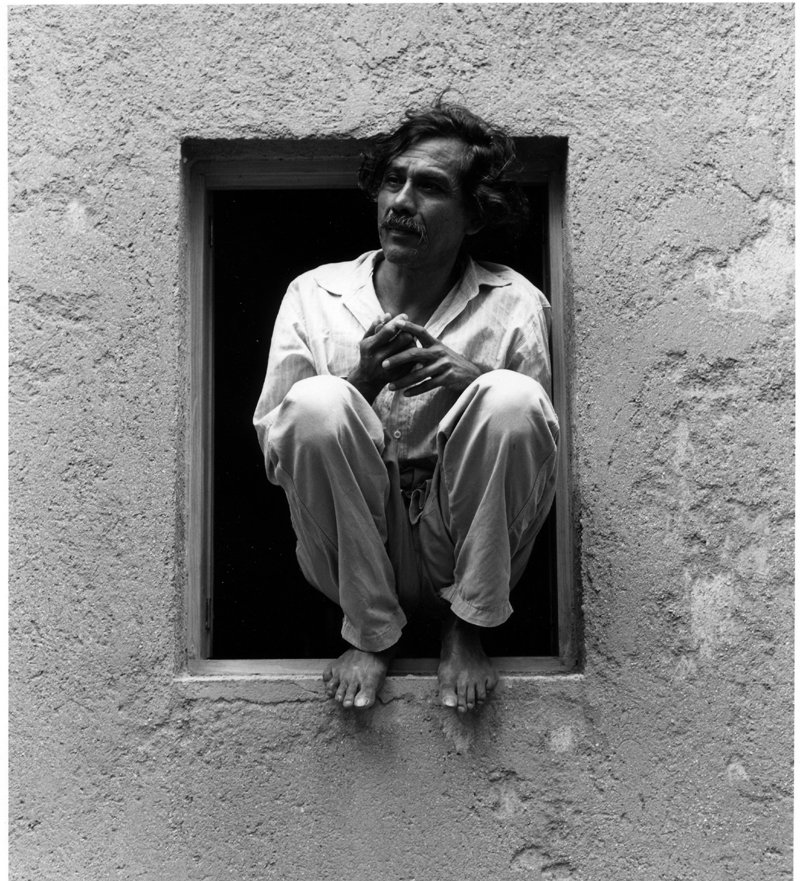

Die Fotos der Denkmäler offenbaren die Vielfältigkeit, mit denen der Held*innen der Allende-Zeit in DDR und BRD gedacht wurde, darunter bunte Murales, Bronzestatuen, Büsten und Reliefs. Gomes stellt auch heute verschollene Denkmäler vor sowie solche, die beschädigt oder immer wieder in Frage gestellt worden sind. Das oben abgebildete Wandbild vor dem Audimax der Universität Bielefeld etwa wurde einst in einer nächtlichen Aktion von chilenischen Künstler*innen gemalt und entging nur knapp der Übermalung.

Carlos Gomes ist mit dem Bildband ein zwar kleiner und schlichter, aber sehr schöner Überblick über die Chile-Denkmäler in Deutschland gelungen. Er schließt die Entdeckung weiterer Denkmäler nicht aus und ermuntert durch genaue Ortsangaben der Denkmäler gar zur Suche. Wer mit Kunst nicht so viel am Hut hat, kann in Berlin auch im Allende-Center shoppen gehen.

Die Frage, wem wir Denkmäler widmen, nach wem Straßen benannt werden, ist eine hochpolitische. Es wäre zu hoffen, dass der 50. Jahrestag des Putsches ein Anlass ist, die chilenische Geschichte durch die Restauration alter oder die Schaffung neuer Denkmäler wieder sichtbarer zu machen, damit Allendes Projekt und der Widerstand gegen die grausame Diktatur nicht vergessen werden.