Lies den gesamten Text in unserer aktuellen Ausgabe!

Indigene Völker unter Beschuss

El Palo ist ein kleines Dorf in der Gemeinde Caloto im Norden des kolumbianischen Departamentos Cauca. Es ist aber nicht einfach irgendein Dorf. El Palo ist eine unsichtbare Grenze und ein Gebiet von großer geostrategischer Bedeutung, da es direkt an der Kreuzung der Straßen nach Toribío, Corinto und Santander de Quilichao liegt. Gleichzeitig ist El Palo geschichtlich relevant. Um das Dorf zu erreichen, muss man zwei historische Schauplätze von Gewalt und Widerstand durchqueren.

Der erste ist die Farm El Nilo, auf der am 16. Dezember 1991 paramilitärische Gruppen 21 Menschen der Nasa, einer indigenen Gruppe, folterten und ermordeten – nur wenige Monate nach der Verkündung der neuen kolumbianischen Verfassung, durch welche indigene Völker wie die Nasa ihr Land zurückerhalten sollten. Ermittlungen des Gerichts für öffentliche Ordnung in Cali ergaben, dass das Massaker in Zusammenarbeit mit staatlichen Sicherheitskräften verübt worden war. Der Fall wurde vor die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) gebracht, welche die kolumbianische Regierung aufforderte, das Volk der Nasa durch die Übergabe von 15.000 Hektar Land zu entschädigen. Der zweite bedeutsame Ort ist die Farm La Emperatriz. Hier haben die Nasa 2014 im Rahmen des „Prozesses der Befreiung der Mutter Erde (uma kiwe)“ Zuckerrohrmonokulturen angepflanzt – ein Protest gegen die Nichteinhaltung der Versprechen und Verpflichtungen des Staats.

Vorbei am Dorf El Palo steigt die Straße bis zum Rand eines Tals an, von dem aus man in etwas über einer Stunde das indigene Reservat Toribío erreicht. Hier sind die cabildos (indigene Räte, Anm. d. Red.) von Toribío, Tacueyó und San Francisco im plan de vida des Nasa-Projekts vereinigt. (Dabei handelt es sich um einen Ansatz zur Stärkung der Autonomie, Gemeinschaft, Lebensqualität und kulturellen Identität der indigenen Bevölkerung, Anm. d. Red.)

Trotz der Schönheit seiner Landschaft ist das Gebiet stark von wirtschaftlicher und soziopolitischer Gewalt betroffen: Der Drogenhandel hat einen Großteil der lokalen Wirtschaft übernommen und bei Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Drogenhandelswege werden täglich Menschen ermordet. Gemeinsam mit den Gemeinden Corinto und Miranda ist Toribío Teil des „Marihuana-Dreiecks“. Dazu gehören auch Gebiete, in denen sich der illegale Koka-Anbau konzentriert (Argelia, El Tambo, López de Micay), denen Drogenhandelswege entspringen (Río Naya) und in denen bewaffnete Akteure besonders präsent sind (Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Morales und Silvia). Das Dreieck stellt einen der Brennpunkte des bewaffneten Konflikts im Departamento Cauca dar.

Am Nachmittag des 16. März 2024 entführte die in der Gegend agierende bewaffnete Gruppe Front Dagoberto Ramos einen Jugendlichen aus der Gemeinde Toribío zur Zwangsrekrutierung. Bei der Front handelt es sich um Dissident*innen der FARC-EP, welche sich zum selbsternannten Zentralen Generalstab (EMC) zusammengeschlossen haben. Aufgrund der Entführung versammelte sich die Gemeinde im Ortsteil La Bodega, um die Befreiung des Jugendlichen zu fordern. Dort schoss die Front auf die indigene Garde und die Teilnehmenden und verletzte mehrere Personen. Francia Liliana Pequi berichtete später erschüttert: „Dann drehte ich mich um und die ganze Gemeinde lief verängstigt rückwärts, rannte weg (…), denn sie schossen. Sie waren schwer bewaffnet. Zuerst schossen sie in die Luft, und als wir sie nicht gehen ließen, fingen sie an, auf alle Leute zu schießen, die da waren.“

Unter den Verletzten befand sich auch die 62-jährige mayora (indigene Autorität, Anm. d. Red.) Carmelina Yule Pavi, Mitglied der Garde und indigene Anführerin. Sie starb am Sonntag, den 18. März, an ihren Verletzungen.

Angesichts dieser Ereignisse reagierten die indigenen Gemeinden und der Regionale Indigene Rat im Cauca (CRIC) mit Nachdruck und auf verschiedenen Ebenen. Die traditionellen Autoritäten erließen mit Hilfe der indigenen Sondergerichtsbarkeit Haftbefehle gegen die Anführer der bewaffneten Gruppe, während die indigene Garde Streifzüge durchführte, um die illegale bewaffnete Gruppe aus dem Gebiet zu vertreiben. Der schwere Angriff auf die indigene Gemeinde war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und die nationale Regierung dazu veranlasste, den mit der EMC bestehenden bilateralen Waffenstillstand auszusetzen.

Obwohl dieser Waffenstillstand schon vorher nicht eingehalten worden war und die indigenen Gemeinden und Gebiete von Gewalt betroffen sind, hat sich die Situation seit dem 17. März deutlich verschlechtert. Die Militarisierung des Territoriums und die Offensiven der Nationalen Armee gegen die illegalen bewaffneten Gruppen führen zu fast täglichen Kämpfen, bei denen die Zivilbevölkerung häufig Opfer von Übergriffen wird. Auch die Angriffe von FARC-EP-Dissident*innen auf indigene Gemeinschaften haben zugenommen: Drohungen, Angriffe mit Sprengkörpern, Zwangsrekrutierungen und illegale Straßensperren sind an der Tagesordnung. Außerdem haben die Dissident*innen den Plan bekanntgegeben, jede*n Vertreter*in des CRIC als militärisches Ziel einzustufen.

Marisol Peña, indigene Autorität von Tacueyó, einer Gemeinde von Toribío, klagt: „Wir sind militärische Ziele, weil wir immer deutlich gemacht haben, dass unsere Autoritäten im Gebiet bleiben werden, um das Leben zu verteidigen.“ Der Tod der mayora Carmelina letzten Monat sei für die Gemeinden der Auslöser gewesen, auf die Straße zu gehen, Druck auszuüben und zu sagen: Wir werden nicht mehr zulassen, dass sie uns ermorden, dass sie unsere Jugendlichen mitnehmen und töten. Die Gemeinden sind fest entschlossen, die Kontrolle über ihr Gebiet zurückzuholen.

Heute befinden sich die indigenen Gemeinden und Gebiete von Cauca in einer ähnlichen humanitären Notlage wie in den dunkelsten Jahren des bewaffneten Konflikts. Wie Francia Liliana Pequi berichtet, hört man Schüsse, es gibt Konfrontationen und ständige Drohungen, weil sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen. „Wir sind nicht wie die, die meine Großmutter ermordet haben – wir werden uns nicht verstecken.“

Als Folge der Schießerei wurden in dem Gebiet Kontrollpunkte eingerichtet. Francia Liliana Pequi erklärt dazu: „Hier, wo wir sind, ist ein strategischer Punkt, weil sie sich vorher hier aufhielten. (…) Jetzt sind wir diejenigen, die diesen Kontrollpunkt haben.“

Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von La Habana im Jahr 2016 gab es eine kurze Phase relativer Ruhe im Land. So auch im Departamento Cauca, welches eine lange Geschichte mit der sechsten Front der FARC-EP hat. Es gehört zu den am stärksten vom bewaffneten Konflikt betroffenen Gebieten, insbesondere nach dem Auftauchen paramilitärischer Gruppen in den 1990er und 2000er Jahren.

Doch bereits 2018 wurde die Situation in den Gebieten wieder kritischer. Dies geschah zeitgleich mit dem ersten Jahr der friedensfeindlichen Regierung von Iván Duque, dem politischen Ziehsohn des ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe. Die Ursachen für diese Verschlechterung waren Versäumnisse des Staates in Bezug auf die Landreform, Landrückgabe, den Ersatz illegaler Anbaukulturen und die territoriale Entwicklung. Darüber hinaus bot die Regierung den indigenen Gemeinschaften keinen Schutz und weigerte sich das Wirtschafts- und „Entwicklungs“-Modell in Frage zu stellen, womit die historischen und strukturellen Ursachen der Gewalt intakt blieben. Infolgedessen haben sich neue bewaffnete Gruppen schnell die nach der Demobilisierung der FARC-EP „freigewordenen“ Gebiete einverleibt, die der Staat noch immer nicht mit an die Grundversorgung angeschlossen hatte. Neben den schon länger existierenden, bewaffneten Gruppen wie der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) haben sich neue bewaffnete Akteure organisiert. Insbesondere Dissident*innen der FARC-EP, die sich vom Friedensprozess losgesagt haben und heute unter dem Kommando von Iván Mordisco stehen. Diese bewaffnete Gruppe ist im ganzen Land mit Einheiten präsent und ihr Interesse gilt dem Drogenhandel sowie der sozialen und territorialen Gebietskontrolle. Obwohl sie sich auf den politischen Diskurs und die Erinnerung der FARC-EP beziehen, haben diese Gruppen keinen wirklichen ideologischen Gehalt.

Dies spiegelt gut das neugestaltete Szenario des bewaffneten Konflikts wider: Es geht nicht um den Kampf bewaffneter Gruppen mit einem sozialen Bezug, die die Macht ergreifen wollen um die Politik und das Modell des Landes grundlegend zu verändern. Vielmehr handelt es sich um verschiedene Konflikte mit territorialem Fokus auf geostrategische Gebiete mit illegalen Wirtschaftszweigen. Natürlich geht das Ausmaß der Gewalt viel weiter und überschneidet sich mit historischen Konflikten um Landbesitz, sowie mit Interessen transnationaler Akteure an der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Auch Faktoren der historischen Ausgrenzung von indigenen Völkern, Afroamerikaner*innen und Bäuer*innen bleiben bestehen.

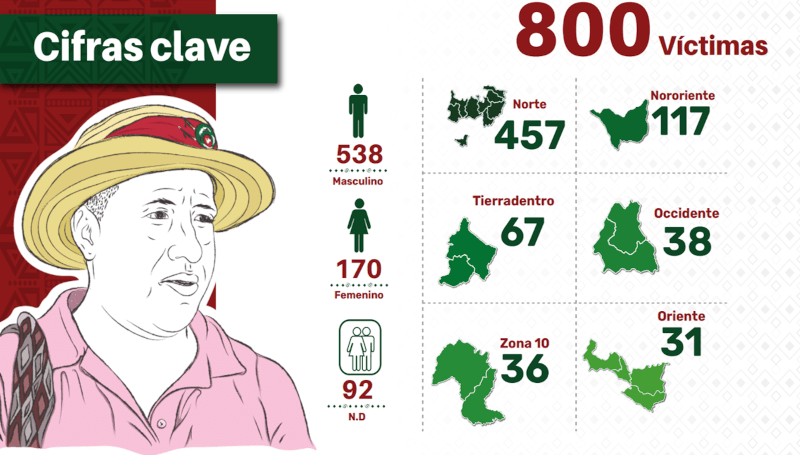

Fest steht, dass die Zivilbevölkerung am meisten leidet. Insbesondere die indigenen Gemeinden und Gebiete sind dem Konflikt stark ausgesetzt. Im Jahr 2023 zählte der CRIC 800 indigene Opfer der verschiedenen Übergriffe in den traditionell indigenen Gebieten. Die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen, Ermordungen, Drohungen und Zwangsvertreibungen stellten hierbei die häufigsten Menschenrechtsverletzungen dar. Für das aktuelle Jahr wurden bereits 320 Opfer gezählt. Die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind Jugendliche und diejenigen, die eine Führungsrolle ausüben und das Gebiet verteidigen, weil sie ein Hindernis für die Interessen der bewaffneten Gruppen darstellen.

Die Auswirkungen sind jedoch viel weitreichender und von struktureller Natur. Sie beschränken sich nicht auf die humanitäre Notlage, die die indigenen Völker im Cauca erleben und die sich seit Mitte März 2024 verschlimmert hat. Die grundlegende Auswirkung ist ein andauernder Völkermord. Durch den Einsatz von physischer Gewalt, Rekrutierungsstrategien und sozialer Kontrolle können die indigenen Gemeinden ihre Autonomie und ihre eigene Regierung nicht voll entfalten, was den möglichen Verlust ihrer Identität mit sich zieht. Auch wenn die verschiedenen bewaffneten Akteure in den Gebieten diejenigen sind, die die Gewalt ausüben, so sind die Hauptverantwortlichen doch die Feinde des Friedens, der Autonomie der indigenen Völker und des strukturellen Wandels des sozioökonomischen Modells unseres Landes.

Aus dem Südwesten Kolumbiens kommt deshalb der Weckruf an die Welt: Die indigenen Völker des CRIC stehen unter Beschuss. Der 53-jährige Organisationsprozess, der auf dem Widerstand der Indigenen Garde unter der Führung der 139 traditionellen Autoritäten beruht, wurde zum militärischen Ziel erklärt. Es ist trotzdem wichtig, weiterhin auf den Frieden zu setzen und Mechanismen für multilaterale Waffenstillstände zu schaffen. Die indigenen Territorien und Gemeinden müssen dabei aktive Akteure beim Aufbau einer echten Alternative zu Krieg und Ausbeutung sein.

Auch Francia Liliana Pequi teilt diese Meinung. In Gedanken an ihre Großmutter betont sie, dass sie eine große Anführerin war und sich sehr für die Rechte der Frauen eingesetzte. In Bezug auf den sehnlichst erwünschten Frieden in der Region fügt sie hinzu: „Sie hat viel für den Prozess getan. Auch wenn sie nicht mehr bei uns ist, weiß sie, dass wir ihr unendlich dankbar sind, dass sie uns den Weg für diesen wunderschönen Prozess geebnet hat.“

„DER FRIEDEN IN KOLUMBIEN IST IN GEFAHR“

Leyner Palacios (Foto: Saúl Lozano)

Der Auftrag der Kommission bestand nicht nur darin, aufzuklären was im Konflikt geschehen ist, sondern auch warum. Was sind die wichtigsten Ergebnisse hinsichtlich der Konfliktursachen?

Die große Ungleichheit im Land schafft einerseits günstige Bedingungen für die Entwicklung illegaler bewaffneter Gruppen. Allerdings trifft auch Politik und Wirtschaft eine Schuld, denn es gab Allianzen zwischen bewaffneten Akteuren und Teilen der Geschäftswelt, die die Finanzierung der Gewalt ermöglichten.

Wir müssen hier auch darüber nachdenken, wer vom Konflikt und den Menschenrechtsverletzungen profitiert hat, denn Schuld haben nicht nur die Menschen, die zu den Waffen gegriffen haben, sondern auch Verantwortliche des wirtschaftlichen Entwicklungsmodells. Es gibt eine transnationale Verantwortung für die Gewinne, die auf kolumbianischem Gebiet erzeugt werden. Insbesondere dort, wo die Gewalt am schlimmsten ist und die Gemeinden besonders arm sind, hat der Abbau natürlicher Ressourcen den Krieg weiter angefacht. Hinzu kommt eine schwache Demokratie, die den Schutz der Bevölkerung nicht gewährleistete und von bewaffneten Akteuren vereinnahmt wurde. In vielen Regionen stellten die Paramilitärs zeitweise 30 Prozent des Kongresses und finanzierten auch Präsidentschaftskampagnen. Wie viele Richter und Staatsanwälte wurden getötet oder ins Exil gezwungen? Das Ausmaß der Straffreiheit führte zu einer Ausweitung des Konflikts. Drogenkartelle finanzierten Bürgermeister und Gouverneure, was die Demokratie weiter schwächte.

Hierzu heißt es im Bericht, dass die Demokratie in Kolumbien zu manchen Zeiten schwächer war als zu anderen. Lässt sich sagen, ob es in Kolumbien je wirklich eine Demokratie gegeben hat?

Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, dass wir in Kolumbien zwar eine formale, aber keine echte Demokratie hatten. Durch den bewaffneten Konflikt waren das Wahlrecht und das Recht auf Partizipation sehr eingeschränkt. In einigen Gebieten bestimmten die bewaffneten Akteure oder die Drogenkartelle, wer regiert. Abgesehen davon haben Hunger und Not die Menschen dazu gebracht, ihre Stimme teilweise für Sachleistungen wie Dachziegel zu verkaufen.

Hinzu kommen die Morde an líderes sociales (sozialen Aktivist*innen, Anm. der Red.), die sich für Demokratie und soziale Debatten einsetzen. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens wurden rund 1.300 líderes sociales ermordet. Unsere Demokratie ist so schwach, dass wir nicht einmal im Rahmen eines Friedensabkommens das Leben der Andersdenkenden sichern können.

Die Kommission spricht auch über die Auswirkungen des Krieges auf die Kultur, die Entmenschlichung des anderen und wie Gewalt zu mehr Gewalt geführt hat.

Als Gesellschaft haben wir eine Verantwortung in diesem Konflikt. Wir haben gesehen, wie er wuchs und waren nicht in der Lage, ihn aufzuhalten. Wir begannen sogar ihn zu normalisieren. Stattdessen wurden sogenannte „soziale Säuberungen“ gerechtfertigt und wir akzeptierten, dass Morde an Guerilleros oder Paramilitärs zulässig waren. Zivilisten wurden als falsos positivos entführt, sprich sie wurden getötet und nachträglich als Subversive ausgegeben, weil dadurch „die Demokratie geschützt wurde“. Wie soll man verstehen, dass ein Mensch nicht nur in der Lage ist, einen anderen Menschen zu töten, sondern ihn auch zu zerstückeln? Es war für uns Mitglieder der Kommission auch sehr schmerzhaft die Berichte aufzunehmen, denn wenn man hört, dass eine Frau vergewaltigt und ihr dann der Bauch aufgeschnitten wurde, dass es Krematorien gab, dass Tausende von Leichen in Flüsse geworfen wurden oder dass Prostituierte ermordet wurden, angeblich weil sie AIDS hatten, fragt man sich: Warum ist das passiert? Man ist schockiert über das ganze Ausmaß.

Du hast das ethnische Kapitel (capítulo étnico) des Berichts geleitet. Welche Ergebnisse gibt es hier?

Gebiete, in denen ethnische Gemeinschaften und Menschen anderer Hautfarbe und sozioökonomischer Bedingungen leben, sind besonders stark vom Konflikt betroffen. Die Kommission ermittelte 17 ethnische Makroregionen, in denen es spezifische Probleme zu lösen gibt. Dort treffen legale und illegale Wirtschaft, institutionelle Schwäche, illegale Anbaukulturen und bewaffnete Gruppen aufeinander. Dahinter verbergen sich Rassismus, Ungleichheit und Ausgrenzung. In Kolumbien wurde es zur Normalität, dass bestimmte Personengruppen sterben, weil sie weniger wert sind. Es werden nicht die Menschen geschützt, sondern wirtschaftliche Interessen.

Was muss geschehen, damit Kolumbien den „großen Frieden“ erreichen kann, von dem der Abschlussbericht spricht?

Die Ungleichheiten und Ausgrenzung bestimmter Territorien und Bevölkerungsgruppen müssen bekämpft werden. Außerdem muss die Regierung das Friedensabkommen gründlich umsetzen unter anderem durch die Schaffung eines Friedensministeriums, das alle Prozesse zusammenführt. Momentan werden die Wiedereingliederungsprogramme für ehemalige FARC-Kämpfer nicht ordnungsgemäß umgesetzt und mehr als 300 Ex-Guerilleros wurden bisher getötet. Der Frieden in Kolumbien ist in Gefahr. Es gab zwar ein Abkommen mit der FARC, aber heute gibt es 30 neue bewaffnete Gruppen – von der extremen Rechten bis zur extremen Linken – und verschiedene Formen von Drogenhandel und Kriminalität. Der Weg aus dem Konflikt muss über Verhandlungen führen, denn die vergangenen 60 oder 70 Jahre haben gezeigt, dass es keine militärische Lösung gibt.

Der Staat muss dafür sorgen, dass die Bevölkerung nicht Opfer von Landminen wird, dass Jugendliche nicht rekrutiert werden. Wir haben erfahren, dass sich 60 Jugendliche erhängt haben, um nicht rekrutiert zu werden.

Wir müssen auch die Paradigmen unserer Kultur ändern. Wir haben 70 Jahre in einem Kriegszustand gelebt, in dem es normal war, Tote, Blut und Zerstörung zu sehen. Wir müssen lernen, empathisch zu sein und uns in den Schmerz der anderen einzufühlen. Es gibt auch viele Fortschritte: wir haben Erfahrungen der friedlichen Koexistenz gemacht. Hervorheben kann man hier auch die Übungen, die von der Kommission angeregt wurden. Wir haben Ex-Guerilleros, Opfer und Ex-Paramilitärs zusammengebracht, damit sie sich gegenseitig zuhören.

Wie sollte die internationale Gemeinschaft diesen Bericht unterstützen?

Die Länder müssen über ein inklusives Entwicklungsmodell nachdenken, das die Lebensqualität der Bewohner berücksichtigt. Es ist nicht hinnehmbar, dass an einem Ort Wasser für die Bananenproduktion entnommen wird, während die Gemeinden keinen Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung oder Bildung haben. Wie ist es möglich, dass Buenaventura, der wichtigste Hafen Kolumbiens, über den Waren aus der ganzen Welt ein- und ausgefahren werden, gleichzeitig der Ort mit der größten Armut ist? So bleibt den jungen Menschen oft nichts anderes übrig, als zur Waffe zu greifen oder ins Drogengeschäft einzusteigen. Die Welt sollte sich schämen! Es kann nicht sein, dass wir hier alle Annehmlichkeiten genießen und an einem anderen Ort den Nährboden für Gewalt schaffen. Es ist die Aufgabe aller, die Unternehmen in den verschiedenen Ländern zur Verantwortung zu ziehen.

Darüber hinaus kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Politik zur weltweiten Bekämpfung des Drogenhandels versagt hat. Und das ist ein Problem, das nicht von Kolumbien allein gelöst werden kann, sondern global angegangen werden muss. Es braucht eine umfassende Politik in Richtung einer regulierten Abgabe, statt einfach nur die lokalen Anbaukulturen zu vernichten.

Wie schaust Du auf die neue Regierung von Gustavo Petro und Francia Márquez? Ändert das etwas an der Situation?

In den ländlichen und afrokolumbianischen Regionen haben 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung für Francia Márquez gestimmt, teils aufgrund ihrer Identität. Aber es geht nicht nur um Repräsentation, sondern um die Umsetzung von Inklusion und Rechten. Ich hoffe, dass diese Regierung das erreicht, denn die kolumbianische Bevölkerung hat den Wunsch nach einem Wandel deutlich gemacht. Die Herausforderung besteht jetzt darin, dass die kolumbianischen Eliten es zulassen, dass sich die sozialen Ungerechtigkeiten etwas ausgleichen. Aber auch, dass die Weltmächte diesen Schritt in Richtung zu mehr Inklusion ermöglichen. Es geht nicht um eine Revolution, sondern darum, dass die Gemeinden Zugang zu Gesundheit und Bildung bekommen und dass die Gewalt aufhört. Ich bin sehr besorgt, denn dies wird nicht durch den Willen allein geschehen, sondern wir brauchen die harmonische Zusammenarbeit der verschiedenen Sektoren.

„WIR SIND SICHTBARER“

DORA MUÑOZ

arbeitet seit rund zwanzig Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit bei ACIN. ACIN ist der Verband der indigenen Räte des Nord-Cauca und vertritt 22 Territorien der indigenen Ethnie der Nasa. Dora Muñoz stammt aus der Region von Corinto im Cauca.

(Foto: Privat)

Ihr Ehemann José Miller Correa wurde am 14. März in der Nähe von Popayán ermordet.

Ich habe den Mord an vielen Freunden und Freundinnen erlebt, aber nie an einer Person, die mir so nahestand wie José Miller Correa, meinem Ehemann und compañero. Das Maß an Ungerechtigkeit ist kaum zu erklären – es ist ein Albtraum. Mein Freund für das Leben, mein Ehemann ist nicht mehr da – ich mag kaum aufwachen. Er wurde mir entrissen von einem Moment zum anderen. Nichts rechtfertigt die Ermordung eines Menschen, ich verstehe es nicht. Wir können uns doch nicht an den Tod, an die Morde an unseren Repräsentanten gewöhnen – das darf nicht sein.

Wir können uns nicht mit Sätzen zufrieden geben wie dass wir uns im Post-Konflikt bewegen, dass es eine Folge der Landkonflikte sei oder des wachsenden Drogenhandels oder derartige Argumente – das kann nicht sein. Der Tod lässt sich nicht rechtfertigen.

Ich kann nicht sagen, was meine Situation ist. Es ist ein Moment der Unsicherheit, auch ein Verlust von Hoffnung. Es ist eine Zäsur, denn die Konsequenz ist, dass ich nicht weiß, wie es weiter geht – es ist eine Leere in mir. Ich warte, dass dieser Schmerz sich in Kraft verwandelt, denn ich habe ein Kind, um das ich mich kümmern muss.

Hier bei ACIN hat sich in den letzten Jahren viel verändert, es wurde viel aufgebaut, so wie das Gebäude, in dem wir uns gerade befinden. Hilft das, um Strukturen zu erhalten und Perspektiven für eine neue Generation aufzubauen?

Es ist richtig, dass der ACIN und seine Strukturen deutlich kräftiger sind. Ökonomisch steht die Organisation auch anders da, sie bietet mehr Perspektiven, das Niveau ist gestiegen und wir sind vor allem durch Projekte gewachsen. Projekte mit internationalen Organisationen, aber auch mit staatlichen. Das hat dazu geführt dass es einige Familien gibt, die heute deutlich besser dastehen als früher. Allerdings denke ich, dass der politisch-organisatorische Prozess stärker sein könnte. Wir könnten klarer, strukturierter und politischer sein – unsere Identität als Nasa, unsere Sprache, unsere Wurzeln stärker herausarbeiten.

Gibt es Widersprüche, eine Fraktionierung innerhalb der Organisation?

Ja, die gibt es – und es gibt Interessen. Die sind auch ökonomischer Art. Ich frage mich, ob wir vom Weg abgekommen sind, ob wir zurück zu den Wurzeln müssen. Das sind Fragen, die innerhalb des ACIN im Raum stehen und die ich, aber auch andere stellen. Sind wir zu materialistisch geworden, spielt der Konsum eine zu große Rolle, sind wir noch so nah dran an der Mutter Erde? Oder ist die Mutter Erde für einige unter uns zu einer Ware geworden, die Koka produziert. Beeinflusst der Drogenhandel und –schmuggel unsere Realität, hat er zu viel Einfluss gewonnen, verlieren wir unsere Jugend an Drogenbanden oder an den Anbau der Koka?

Droht der ACIN in Ihren Augen den Weg, den klaren Kurs zu verlieren?

Ja, das denke ich. Die Verhandlungen mit und der Erhalt von Mitteln durch die Regierung hat einen korrumpierenden Effekt. Ich bin mir sicher, dass die Regierung niemals das Ziel hatte, uns als indigene Organisation zu unterstützen. Das Interesse liegt viel mehr darin, eine Fraktionierung herbeizuführen und die Mittel, die wir erhalten, unterliegen natürlich immer Bedingungen. Das ist sicherlich nicht immer erkannt worden und deshalb haben wir auch zu wenig nach Alternativen gesucht.

Die Kokaanbau-Quote steigt, auch in indigenen Territorien – ein Risiko?

Ja, denn es gibt in den comunidades große ökonomische Probleme und die Drogenbanden offerieren der jungen Generation Geld, versuchen Einfluss zu gewinnen – das ist ein immenses Risiko. Das ist ein zentraler Grund, weshalb die ACIN ebenfalls nach ökonomischen Optionen sucht, aber welches Produkt kann es mit dem Potential von Koka und Marihuana aufnehmen? Wir haben innerhalb des ACIN und des indigenen Rates CRIC (siehe auch LN 563 und LN 564) wirtschaftliche Projekte, die im Einklang mit der Natur funktionieren, die versuchen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, sie zu schützen und zu regenerieren, zu erweitern. All das ist sehr wichtig und da sind auch Fortschritte gemacht worden.

Welche Rolle spielt dabei der Zugang zu Land, die Landfrage, Ursache für den Bürgerkrieg, der spätestens 1964 begann und in dieser Region um Santander de Quilichao weiterhin präsent ist?

Wir klagen unser Recht auf traditionelle Territorien ein. Es gibt mehr als 1.000 Verträge mit der Regierung, die nicht erfüllt wurden – nur im Kontext der Landfrage. Die Älteren sagen, die Bevölkerung wächst, das Land nicht. Das bringt die Situation auf den Punkt. Im Norden des Cauca wird auf Territorien, auf die wir Anspruch erheben, Zuckerohr für die Produktion von Ethanol angebaut, obwohl es ein alarmierendes Defizit an Nahrungsmitteln gibt – das ist ein Widerspruch, den wir anprangern.

Im November 2016 wurde das Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla unterzeichnet. Was hatten Sie damals für Hoffnungen und was ist geblieben?

Wir hatten die Hoffnung, dass das Morden endet, dass die permanente Bedrohung Vergangenheit ist, dass wir uns in unseren Territorien sicher bewegen können. Anfangs erfüllte sich diese Hoffnung zumindest teilweise, es gab eine relative Ruhe, eine relative Sicherheit. Die Gewehre schwiegen, die Flugzeuge überflogen nicht mehr unsere Dörfer – es waren Monate der Hoffnung. Dann ereigneten sich die ersten Morde an demobilisierten FARC-Guerilleros und -Guerilleras, die ersten Angriffe auf soziale Anführer und Anführerinnen kamen hinzu und die ersten bewaffneten Banden tauchten auf. Nicht eine oder zwei, es sind etliche Gruppen. Für uns ist es schwer, uns zu orientieren, wer in welchem Gebiet aktiv ist – wir stehen zwischen allen Fronten. Schlimmer noch, es kursieren immer wieder Pamphlete, die uns und vor allem unsere Anführerinnen und Anführer bedrohen. Die Kontrollposten auf den Straßen nehmen zu, erst einer von dieser, dann von jener Gruppe – das wechselt und die Armee mischt immer mit.

Ein weiterer Widerspruch ist, dass in der Nähe von Militär-Camps auch offen Koka oder Marihuana angebaut wird. Wie denken Sie darüber?

Offensichtlich ist, dass die Armee nicht gegen den Anbau vorgeht. Doch die Frage „warum nicht?“ ist schwierig zu beantworten und ich denke, dass die Regierung selbst oder einzelne Ministerien involviert sind. Die Regierung ist Teil des Drogengeschäfts, denn zum Anbau und zur Weiterverarbeitung ist so einiges nötig, was ohne die Mitwisserschaft der Regierung oder einzelner Regierungsstellen gar nicht in die Regionen gelangen könnte. Später müssen die verarbeiteten Drogen wieder aus den Regionen heraus und auch das klappt reibungslos. Warum? Die Antwort liegt auf der Hand.

Wie soll das funktionieren, auf nationaler und internationaler Ebene, wenn nicht im- und exportiert werden kann – Chemikalien, Drogen, Geld passieren die Grenzen. Wie soll das funktionieren, wenn die ökonomischen Eliten nicht involviert sind? Was sollen wir von Regierung und Militär erwarten?

Haben Sie Hoffnung, dass sich daran mit einer neuen Regierung etwas ändern könnte?

Das ist sehr schwer, denn wir haben es mit Strukturen zu tun, die über Jahre aufgebaut wurden und die sich verfestigt haben. Kleine Änderungen sind mit einer neuen Regierung sicher möglich, aber strukturelle Veränderungen – da bin ich skeptisch.

Welche Rolle spielen Frauen wie Sie in den indigenen Prozessen, beim Aufbau neuer Strukturen?

Eine zunehmend wichtige. Wir sind sichtbarer und werden anerkannt. Auf territorialer, auf organisatorischer und auf familiärer Ebene übernehmen wir mehr Verantwortung und geben die auch an unsere Kinder weiter – die indigenen Gesellschaften wandeln sich. Ich bin als Kommunikationsspezialistin dafür ein Beispiel, Kommunikation nach innen und außen ist wichtig und die Aus- und Weiterbildung spielt eine zentrale Rolle in unseren Strukturen. Wichtig dabei ist, dass diese Prozesse von den Männern oder zumindest von vielen mitgetragen werden. Meine Beziehung mit Miller war dafür ein gutes Beispiel: Wir haben uns gegenseitig beraten und unterstützt. Wir sind gemeinsam gewachsen und nun fehlt er mir.

Miller war ein Kind der cátedra Nasa, geschult unter anderem in den Seminaren des ersten indigenen Priesters Álvaro Ulcué Chocué, der 1988 von Paramilitärs ermordet wurde.

Ja, da beginnt unser Prozess des Eigenen, der Rekonstruktion unserer Geschichte, unserer Identität, unserer cosmovisión (dt. Weltanschauung), unsere Kultur, das Ziel der Wiedergewinnung unseres Landes. Er hat daran teilgenommen, die Jugendorganisationen der Nasa durchlaufen, er stand für Werte, im Diskurs und in der Praxis.

Wie beurteilen Sie die Arbeit der Guardia Indígena (Indigene Selbstverteidigung, Anm. d. Red.)?

Ich bewundere die Arbeit und die Konsequenz der Guardia Indígena. Sie ist ein Beispiel für Aufrichtigkeit, für die grundlegende Verpflichtung für das Gemeinsame, dieses Bewusstsein für gemeinsame Ziele und Werte einzutreten, sie weiterzutragen, zu unterrichten. Sie ist fundamental für den Prozess, sie lebt den Prozess und treibt ihn voran, bildet die Anführerinnen und Anführer von Morgen aus. Die Guardia Indígena hat eine Schlüsselfunktion, sie ist eine Schule und auch eine Lebenseinstellung. Die Guardia Indígena ist eine Verpflichtung, das indigene Territorium und das indigene Leben in allen seinen Facetten zu verteidigen und das ohne Waffen – rein pazifistisch.

UMKÄMPFTE VERGANGENHEIT

Lorena Díez und Juana Corral Unterstützen die Wahrheitskommission (Foto: Paul Welch Guerra)

Es gibt bereits viele systematische Untersuchungen und Berichte, die versuchen, die gewaltvolle jüngere Geschichte Kolumbiens aufzuarbeiten. Was war die Idee hinter einer Wahrheitskommission und welche Funktion soll sie erfüllen?

Juana Corral: Es hat in der Geschichte Kolumbiens mehrere Anläufe gegeben, die bewaffneten Gruppen zu demobilisieren. Dabei wurden auch immer wieder Konfliktdokumentationen erstellt. Das Besondere an der Wahrheitskommission ist, dass sie die Perspektive der Opfer in den Mittelpunkt stellt und ihr Leid anerkennt. Dafür hat sie in allen Regionen des Landes und sogar im Ausland systematisch Erlebnisberichte und Zeugenaussagen verschiedener Opfergruppen gesammelt. Die Täter sind meist in aller Munde, aber kaum jemand spricht von und mit den Betroffenen.

Lorena Díez: Die Wahrheitskommission hat außerdem eine spezifische zeitliche Periode im Blick. Sie wurde infolge des Friedensvertrages zwischen der FARC-EP und dem kolumbianischen Staat gegründet. Aufgearbeitet werden soll deshalb die Zeit zwischen der Entstehung der Guerilla 1958 und ihrer Entscheidung von 2016, die Waffen niederzulegen. Das deckt natürlich nicht die ganze Geschichte der Gewalt in Kolumbien ab.

Wie ist die Kommission vorgegangen um die Mammutaufgabe zu bewältigen, einen so komplexen Konflikt abzubilden?

J.C.: Die Wahrheitskommission hat von Anfang an die Strategie verfolgt, ihre Arbeit zu dezentralisieren, auch weil die Gewalterfahrungen von Region zu Region sehr unterschiedlich sind. Die Ausprägungen des Konfliktes sind an der kolumbianischen Pazifikküste völlig andere als im Amazonasgebiet. Deshalb gibt es Sitze der Kommission in zehn Makroterritorien Kolumbiens. Außerdem wurde „Kolumbien außerhalb Kolumbiens“ als elftes Territorium aufgenommen, um die Erfahrungen hunderttausender Exilkolumbianer*innen die heute im Ausland leben, miteinzube- ziehen. Bei ihrer Arbeit greift die Kommission natürlich auf die Arbeit von anderen Institutionen zurück, die ähnliche Dokumentationsprozesse schon seit Jahrzehnten durchführen. Das Sammeln der Zeugenberichte wurde außerdem von psychosozialen Expert*innen begleitet. Das war wichtig, da in den Interviews immer wieder traumatische Erfahrungen thematisiert werden. Danach ging es vor allem darum, territoriale Muster von Gewalterfahrungen und Querschnittsthemen zu identifizieren. Ein zentrales Thema sind dabei zum Beispiel die geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen von LGBTQI*-Personen. Gleichzeitig zeigt eine intersektionale Perspektive auf den Konflikt, dass die Erfahrungen eben extrem heterogen sind und sich auch so in dem Abschlussbericht widerspiegeln müssen. Und trotzdem wird immer ein Teil der Realität fehlen.

Ihr seid Teil der deutschen Unterstützungsgruppe der Wahrheitskommission. Was bedeutet es für euch, von hier aus den Prozess zu begleiten?

J.C.: Ich halte es für sehr wichtig, dass die Dimension des Exils in diesem Prozess mitgedacht wird. Das steht im Kontrast zu vielen anderen Erfahrungen im lateinamerikanischen Kontext. Für uns, die wir aus verschiedenen Gründen nicht mehr in Kolumbien sind, ist es von großer Bedeutung, dass auch unsere Erfahrungen dort sichtbar und anerkannt werden. Es gehört zu meinen schönsten Erfahrungen dieser Arbeit die diversen Stimmen des Exils zu hören und sich auszutauschen. Mit Unterstützung der baskischen Regierung hat die Kommission zum Beispiel ein Treffen von Exilkolumbianer*innen der zweiten Generation organisiert. Dort haben wir gemeinsam überlegt, wie wir uns hörbar machen können. Warum? Weil wir wählen, weil wir die politischen und sozialen Prozesse in Kolumbien tagtäglich mitverfolgen, aber doch irgendwie ausgeschlossen sind.

Der kolumbianische Staat war nie ein neutraler Akteur in dem andauernden Konflikt und trägt selbst Verantwortung für viele Gewalttaten. Welche Probleme gehen damit einher, dass die Wahrheitskommission eine staatliche Institution ist?

L.D.: Die Kommission ist eine staatliche Institution, aber keine Regierungsinstitution. Das ist ein wichtiger Unterschied, den viele nicht sehen. Trotzdem ist sie natürlich abhängig von Regierungsgeldern und die aktuelle Regierung ist keine Freundin der Wahrheitskommission. Das erste, was sie gemacht hat, ist, der Kommission 40 Prozent der Mittel zu kürzen. Um das aufzufangen, waren internationale Kooperationen sehr wichtig. Doch die vielen Feind*innen der Wahrheitskommission in der aktuellen Regierung beeinflussen natürlich auch die gesellschaftliche Atmosphäre. Die Lage ist sehr polarisiert und viele, die den Friedensprozess mit der FARC-EP abgelehnt haben, sind auch bezüglich der Wahrheitskommission voreingenommen. Bei diesem Teil der Bevölkerung ist die Bereitschaft mit der Wahrheitskommission zu sprechen und Zeug*innenberichte abzugeben kaum vorhanden – auch wenn es Ausnahmen gibt. Für die letzte Phase ist der Ausgang der Präsidentschaftswahlen deshalb sehr wichtig.

J.C.: Dem stimme ich zu. Ein zentrales Ziel des Friedensvertrages und der Kommission ist es ja, zu verhindern, dass die Gewalt sich in der Zukunft wiederholt. Das wird uns aber nur gelingen, wenn es den politischen Willen dazu gibt, Räume in Schulen, Universitäten und anderen Kontexten zu schaffen, in denen über die Vergangenheit gesprochen werden kann.

Ansätze einer Übergangsjustiz, wie sie beim Friedensprozess in Kolumbien jetzt angewendet werden, zielen meist darauf ab eine gewaltsame Vergangenheit aufzuarbeiten und aufzuklären. Doch die Gewalt und der Konflikt prägen immer noch die Gegenwart des Landes. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus?

J.C.: Das ist für uns sehr hart. Der jüngste Generalstreik und die damit einhergehende Gewalt ist ein gutes Beispiel dafür. Viele aus unserer Unterstützungsgruppe sind aus der Pazifikregion oder aus Cali, wo die Proteste und die Repression besonders stark waren. Es hat uns paralysiert, täglich diese schrecklichen Nachrichten und Videos zu bekommen und zu merken, dass wir zu der Situation zurückkehren, die wir überwunden glaubten. Und von außen sieht man die Dinge auch oft negativer. Das Ganze hat uns in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit gebracht.

L.D.: Ich habe dazu eine etwas andere Position, was auch damit zu tun hat, dass ich aus Cali komme und erst seit zwei Jahren und nicht seit 20 Jahren hier lebe. Meine Netzwerke dorthin sind noch sehr aktiv und ich habe, so gut es geht, versucht von hier aus aktiv zu sein. Der Streik war ein bisher nicht erreichter Höhepunkt von Mobilisierungen, ein Moment des Umbruchs. Mich hat es hoffnungsvoll gestimmt, so viele sehr junge Leute zu sehen, die etwas verändern wollen. Die Räume, die in diesem Kontext entstanden sind, werden essentiell sein, um die Ergebnisse der Wahrheitskommission zu diskutieren und zu verbreiten. Ich hoffe, dass der Abschlussbericht breit diskutiert wird und wir uns trauen, daraus eine politische Debatte zu machen. Das würde auch erlauben nicht mehr nur über einzelne Akteur*innen oder Gruppen zu sprechen, sondern über strukturelle Probleme unserer Gesellschaft. Eines dieser Probleme ist zweifellos die Drogenökonomie und ihre Folgen für viele Länder dieses Kontinents.

Was sind die nächsten Schritte in der Arbeit der Wahrheitskommission und wie geht es für euch als Unterstützungsgruppe weiter?

L.D.: Nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts im Juni 2022 ist eine zweimonatige Phase zur Verbreitung und Debatte der Ergebnisse geplant. Wir gehen davon aus, dass der Bericht auch konkrete Vorschläge für politische und kulturelle Maßnahmen enthalten wird, die dazu beitragen sollen, den Friedensprozess voranzu- bringen.

J.C.: Außerdem soll dann eine neue Kommission gegründet werden, mit dem Ziel, die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu begleiten. Wir als Unterstützungsgruppe haben eine Finanzierung bis 2022 und wollen in dieser Zeit das Terrain für eine öffentliche Debatte der Ergebnisse vorbereiten. Zum Glück gibt es viele Gruppen wie kolko oder die Kolumbienkampagne, die in den letzten Jahren mit ihrer Arbeit eine wichtige Basis geschaffen haben, auf der wir aufbauen können. Wie wir genau vorgehen werden, steht noch nicht fest.

L.D.: Genau. Ich glaube es wird darum gehen, sich zu öffnen und mit allen Kolumbianer*innen hier in Deutschland ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich müssen wir auch die deutsche Zivilgesellschaft erreichen. Viele Deutsche kennen uns durch super Serien [lacht ironisch], als exotisches Reiseland und vielleicht noch wegen der Musik, aber das war es. Aktuell gibt es viele Kolumbianer*innen, die hier in Deutschland ankommen und Asyl beantragen, über 90 Prozent davon erfolglos. Umso wichtiger ist es, dass hier ein Bewusstsein über die Situation in Kolumbien geschaffen wird.

DER KRIEG GEHT WEITER: EIN DORF HAT ANGST

„Limpieza social“ Soziale Säuberung mit rabiaten Methoden (Illustrationen: Katherine Rodríguez)

Es ist Montag. Heute ist ein freundlicher Tag in Las Cruces. Bewölkt, natürlich, aber es sind helle Wolken und geregnet hat es auch noch nicht. Und dann sind da diese Möwen, die rastlos über das Dorf kreisen; obwohl hier ja gar kein Meer in der Nähe ist. Stattdessen ist das Dorf umgeben von Bergen, grünen Hügeln, auf denen die Kreuze bedrohlich thronen, denn eines ist Las Cruces bis ins tiefste Mark: katholisch.

Ein Kreuz hängt auch um den Hals von Felipe. Es baumelt hin und her, als er mit dem Fahrrad um die Ecke gedüst kommt und dann so stark bremst, dass die Hinterräder zur Seite driften. Freudige Begrüßungsumarmung: „Wow Felipe, seit wann bist du wieder hier?“ „Seit gestern. Und schon habe ich einen Job: Ich bin als Reporter auf der Straße unterwegs, für Telecruces, hab heute schon Visitenkarten verteilt; bei der Feuerwehr, der Stadtverwaltung, der Frau vom Kiosk: Ruft mich an, wenn was ist, dann komme ich mit der Kamera.“ Während er das erzählt, formt Felipe mit seiner Hand einen Hörer und hält die Hand ans Ohr. Felipe strahlt, er wirkt auch nicht mehr ganz so dünn wie früher.

„Aber sag mal Felipe, bist du sicher, dass du wieder hier in Las Cruces sein kannst?“ Die Augen unter seinem Käppi schauen nun etwas nachdenklicher. „Ja, das geht schon. Ich hab vorher in Medellín mit dem Priester geredet und er hat gesagt, dass Gott mich begleitet und ich zurückkommen kann.“

Die Flecken in seinem Gesicht sind noch da. Sie verraten, dass er früher Drogen genommen hat. Vielleicht nimmt er sie auch immer noch; aber er sagt, dass er es nicht mehr tut. Das meiste war billiges Gras, aber nicht nur.

Felipe ist nach wie vor jung, 20 Jahre alt. Aber als er noch viel jünger war, da konsumierte er erst Drogen und weil er und seine Familie immer Geldprobleme haben, verkaufte er sie auch. Auf der Straße im Dorf. Oft auf der Partymeile, wo düstere Diskotheken sind, die eher nach zwielichtiger Großstadt aussehen als nach einem Dorf, umgeben von grünen Bergen, wo Kaffee angebaut wird. Das Verkaufen lief gut. Er nahm viel Geld ein, auch weil seine Freund*innen gute Kund*innen waren. Denjenigen, die das Sagen über das Gras und das Koks in Las Cruces haben, gefiel das. Der Junge schien zuverlässig zu sein. So sehr, dass er auch komplexere Aufgaben übernehmen könnte. Schon bald holte er einen Koffer am Rande des Dorfes ab und brachte ihn im öffentlichen Bus nach Medellín und übergab ihn an den dortigen Händler. Im Koffer: Groß- und kleinkalibrige Waffen; je nach Gebrauch. Ob für die oft minderjährigen Auftragsmörder in den Vierteln Medellíns oder die illegalen Gruppen in den Bergen und Wäldern des ländlichen Kolumbiens. Felipe wurde nie erwischt und er verdiente gutes Geld; konnte seinen Freunden einen ausgeben und für sich sorgen. Ausgerechnet er, an den sie eigentlich nicht geglaubt hatten.

Dann kommt ein Anruf, Nummer unbekannt, aber die Stimme erkennt Felipe. Es ist „der Alte“, wie sie ihn nennen. „Der Alte“ ist nicht aus Las Cruces. Er ist Chef einer der größten paramilitärischen Organisationen im Norden Kolumbiens; aber seine Fühler reichen weit hinein in die Dörfer des Landes. Er sagt, er habe einen besonderen Auftrag für Felipe. In Las Cruces und dem Nachbardorf sei er der Mann für die „limpieza social“, die „soziale Säuberung“. Das heißt: Er soll als Auftragsmörder alle die umbringen, die den Paramilitärs ein Dorn im Auge sind: Junkies, die ihre Schulden nicht bezahlen, Drogenverkäufer*innen, die Geld abzweigen, Verräter*innen, Dieb*innen, Aktivist*innen, die sich gegen die Gewalt im Dorf einsetzen, Schwule, Obdachlose …

Felipe will keine Waffe in die Hand nehmen. Er will raus aus dem Ganzen. Aber das geht nicht so einfach. Er erzählt es einer Freundin. Die kennt jemanden, der bei der UNO arbeitet. Zwei Anrufe später landet Felipe in einem Schutzprogramm. Geheime Evakuierung aus dem Dorf, Unterbringung in einem schicken Hotel in Medellín, Kontaktierung von Verwandten in der Großstadt – eine Woche lang. Danach: Nichts. Keine psychologische Unterstützung, keine ökonomische Unterstützung. Der 16-Jährige hat die Schule noch nicht beendet.

Fast zwei Jahre versucht er es mit der Schule in Medellín. Aber er schafft den Anschluss nicht. Also arbeiten. Wurstverkäufer auf der Straße, dann Burger. Arbeiten und trotzdem nicht genug zum Essen haben.

Es ist die Zeit, in der er sich Gott annähert – oder andersherum. Als dieser ihm sagt, dass er nach Las Cruces zurückkehren kann, da zögert er nicht lange. Dort findet er Arbeit, dort sind seine Eltern und seine Freund*innen und dort zieht nun auch seine neue Freundin hin, die schwanger ist. Aber dort, in Las Cruces, stehen auch immer noch die Männer an den Straßenecken, die alles und jeden im Blick haben. Sie haben seine Ankunft längst registriert und sie wissen, dass er viel weiß. Er kennt Mittelsmänner, Schmuggelrouten, Befehlsketten.

Felipe ist anerkannt als schutzbedürftige Person. Ob er sich nicht bei der Polizei melden sollte, damit sie seinen Schutz gewährleistet? „Das wäre das Schlimmste“, sagt Felipe. „Das sind noch dieselben Polizist*innen wie früher und die stecken mit den Paramilitärs unter einer Decke.“

Es ist Mittwoch, der Tag an dem sich die Bars und Cafés gegen Abend schon etwas füllen. In Las Cruces gibt es eine Bar, die hip ist, so als könnte sie in einem der angesagtesten Viertel der Großstadt beheimatet sein. Tische aus Holz, Craft Beer und Cocktails mit kreativen Namen und so. So richtig lecker schmecken auch die Milchshakes, jeder Schluck fühlt sich so an, als würde man sich 100 Kilometer wegbewegen von der Realität da draußen vor der Tür. Zumindest so lange, bis Laura anfing zu erzählen, wie die Dinge gerade laufen im Dorf. Laura ist so etwas wie das personifizierte Nachrichtenportal von Las Cruces. Was auch immer sich tut im Dorf, sie weiß Bescheid.

„Also es gibt zwei Gruppen, die den Drogenhandel in Las Cruces kontrollieren und die beiden bekämpfen sich. Aber eine hat eigentlich am meisten Macht und das ist die Gruppe von Angélica Morales. Das ist die Frau, die eine der wertvollsten Minen in der Region besitzt.“

In der Nähe von Las Cruces schlängelt sich ein großer Fluss durch die Berge, der bedeutende Mengen an Gold befördert. Schon immer war der Goldbergbau eine der Haupteinnahmequellen der Bevölkerung von Las Cruces; und meistens hatte er auch seine Schattenseiten. Heute finanziert der illegale Goldbergbau die Waffen der illegalen Gruppen.

„Angélica Morales bewegt sich hier im Dorf nur mit mindestens fünf Leibwächtern. Sie ist super eng mit dem Bürgermeister, der ja hier alles tut, um den Goldbergbau zu fördern, egal ob dabei die Umwelt kaputt geht. Sie hat in jüngster Zeit drei der größten Häuser des Dorfes gekauft und das Hotel Buenavista. Die Frau hat Geld ohne Ende.“

Aber sie hat auch Feinde. Einen davon, einen Jugendlichen, ließ sie am 31. Dezember, als das ganze Dorf sich ins neue Jahr hineintrank, vor aller Augen erschießen. Das sorgte für Unruhe, ja auch für Empörung. Also setzten sich die Dorfpolizei und die Sonderermittlungseinheit DIJIN mit den beiden Para-Gruppen des Dorfes zusammen und schlossen den Pakt, dass sie sich fortan unauffälliger verhalten und keine Menschen mitten im Dorf töten würden.

Zwei Monate später vermisste eine Mutter ihren Sohn schon seit mehreren Tagen. Sie machte sich große Sorgen und beschloss eine öffentliche Suchaktion zu starten. Sie trat im Fernsehen auf, bat um Hilfe, hängte Vermisstenzettel im ganzen Dorf auf und ging zu den Chefs der beiden Para-Gruppen in Las Cruces. Doch beide erklärten, dass sie nichts von ihrem Sohn wüssten. „Wenn wir ihn umgebracht hätten, dann hätten wir das hier mitten im Dorf gemacht“, erklärte einer von beiden.

Doch dann meldete sich ein Kioskbesitzer bei der Mutter, der den Jungen auf den Aufzeichnungen seiner Videokamera entdeckt hatte. Dort am Straßenende, wo Las Cruces aufhört und in einen Wald übergeht, sah man ihn auf dem Video, wie er etwas verwirrt etwas suchte, vielleicht waren es Drogen; der Junge war abhängig. Dann taucht ein zweiter Mann auf und läuft mit dem Jungen aus der Kamera, in Richtung der Finca La Estacada. Etwa zwei Stunden später läuft der zweite Mann erneut durch die Kamera zurück in Richtung Dorf, ohne den Jungen. Diesen Hinweisen folgend machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Jungen auf der Finca und fand dort nur die Knochen eines toten Pferdes.

„Aber viele sagen, dass sie den Jungen beim Pferd begraben haben, um ihn dort verschwinden zu lassen“, flüstert Laura. Kurz darauf wurde der Kioskbesitzer, der den Hinweis gegeben hatte, von Unbekannten bedroht und dazu gezwungen, die Videokameras abzunehmen.

Die Zettel mit dem Foto des Jungen hängen noch immer an den Laternen.

„Und wisst ihr, was jetzt passiert ist?“, setzt Laura zur nächsten Neuigkeit an. „Angélica Morales war auch schon länger im Streit mit einem Minenbesitzer von der anderen Seite des Flusses. Jahrelang hatte jede*r seinen beziehungsweise ihren eigenen Bereich, aber dann wollte Angélica Morales mehr haben und ließ den anderen Minenbesitzer umbringen. Nun war der aber ein Verbündeter der ELN, der Guerilla. Und jetzt hat die Guerilla letzte Woche drei große Bergbau-Maschinen von Angélica Morales verbrannt, von der jede 250.000 Euro kostet.“

Außerdem musste Angélica Morales aus Las Cruces flüchten. Ihre Söldner halten noch die Stellung, aber im Dorf rumort die Angst, dass ohne die Chefin bald neue Gewalt um die Vorherrschaft ausbricht – oder dass Angélica Morales mit noch mehr Waffen und Brutalität zurückkehrt.

Es ist Freitagabend und auf einem der Hügel mit Blick auf das Dorf umarmt die Nacht die gelblichen Lichter der Häuser. Irgendwie ist es auch die Zeit, um Tränen fließen zu lassen. Aber vorher fragt Juliana: „Ist es okay, wenn ich kurz etwas Persönliches erzähle?“ Dann kullert eine Träne über die Wange. „Was ist denn passiert, Juliana?“

„Meine Therapeutin will mich wieder für mehrere Monate in die Geschlossene schicken.“ Eine kurze Pause, dann fährt sie fort: „Dabei weiß ich ganz genau, was mit mir passiert. Ich mache mir einfach riesige Sorgen um Isabel. Du kennst die doch, oder?“ „Na klar, Isabel, also noch von damals, als sie in der Theatergruppe mitgemacht hat.“ „Ja genau, sie hat auch gerne gesungen und war eines der aufgewecktesten Mädchen. Wir sind zusammen aufgewachsen, sie war wie eine Schwester für mich und dann ist sie vor einem Jahr zu ihrer Tante nach Siracó gezogen.“ Dort kamen immer wieder bewaffnete Gruppen ins Dorf und eines Tages hat eine Gruppe sie gezwungen, mit ihnen zu gehen. „Sie durfte noch nicht einmal ihren Ausweis mitnehmen.“ Das Ganze geschah vor den Augen des kleinen Bruders, der seiner großen Schwester nicht helfen konnte und dann die Nachricht der Mutter überbringen musste.

Tränen, Schmerz, Ungläubigkeit über das Geschehene. Von einem Moment auf den anderen ändert sich das Leben komplett. Sie fehlt.

„Und dann rief einen Tag später jemand von der Gruppe die Mutter an und sagte, sie solle zu ihrer eigenen Sicherheit das Dorf verlassen, weil sonst die verfeindeten Gruppen Rache an ihr nehmen könnten, da ihre Tochter ja jetzt Teil der Gruppe sei.“ Erst wird der Mutter die 19-jährige Tochter genommen, dann ihre Finca; ihre Tiere und die Erde, die sie ernähren.

Von Isabel erhalten sie lange Monate kein Lebenszeichen. Dann eines Tages ruft sie ihre Mutter von einer unbekannten Nummer an. Ihre Stimme zittert. Sie erzählt, dass sie einen Compañero von ihr im Kampf umgebracht haben und sie sich sein Handy nehmen konnte. Isabel erzählt auch, dass sie ihr in der Gruppe einen neuen Namen gegeben haben und ihr jeglicher Kontakt zur Familie verboten wurde. Isabel will fliehen. Wenn das jemand aus der Gruppe mitbekommt, erschießen sie sie. Und wenn nach der Flucht die Polizei oder das Militär sie findet? „Dann stecken sie sie für viele Jahre in den Knast, weil sie in einer illegalen Gruppe war“, holt Juliana einen von vielen grausamen Gedanken hervor.

Da ist sie nun, die Familie, und sie weiß nicht, wie ihre Tochter zu ihr zurückkehren kann. „Und jetzt sitze ich hier und werde verrückt, weil ich den Klingelton von meinem Handy lautgestellt habe, weil ich jeden Moment auf den Anruf warte, dass Isabel gestorben ist. Und meine Psychologin will mich deswegen wieder in die geschlossene Anstalt schicken, so dass ich meine zwei Kinder nicht mehr sehen kann.“

FRAGWÜRDIGE ÜBERGANGSJUSTIZ

Die Vorfreude auf die Realisierung des Friedensprozesses zwischen der kolumbianischen Regierung und den Bewaffneten Streitkräften Kolumbiens (FARC) schwindet. Einen Monat vor dem Fristablauf zur Entwaffnung der 6.900 Guerillerxs am 1. Juni hagelt es Kritik an der vom Kongress beschlossenen Übergangsjustiz. Zu viele Änderungen wurden während der Diskussionen im Senat und Repräsentant*innenhaus vorgenommen; dazu verstärken die bereits bekannten, strittigen Begnadigungsanträge von ehemaligen Staatsbediensteten den Verdacht, dass die Sonderjustiz wegen der verhältnismäßig milden Strafen von fünf bis acht Jahren bei tiefgreifenden Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden könnte.

Die Sonderjustiz für den Frieden (JEP) ist der juristische Bestandteil des Integralen Systems für Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nichtwiederholung (SIVJRNR), das im fünften Punkt des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den FARC vereinbart wurde. Das System koppelt an das im Dezember 2016 erlassene Amnestiegesetz an und ist die tragende Säule des Friedensprozesses. Es besteht aus juristischen Maßnahmen – ein Sondertribunal für den Frieden wird zur Zeit gegründet – sowie nicht-juristischen Instanzen, die zur Aufklärung der direkten und indirekten Verantwortung bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen und zur Wiedergutmachung für die Betroffenen beitragen sollen. Einen Schritt in Richtung Aufklärung machte die Regierung am 6. April, als Präsident Juan Manuel Santos die Wahrheitskommission und die Sondereinheit für die Suche nach den Verschwundenen, auch Bestandteile der SIVJRNR, per Dekret ins Leben rief. 25.000 Menschen werden nach Angaben des Nationalen Zentrums für Historische Erinnerung seit 1985 immer noch vermisst.

Teil der Maßnahmen für die Wiedergutmachung ist aber auch die Rückkehr der 7 Millionen Inlandsvertriebenen in ihre Heimatregionen. Trotz der im ersten Punkt des Friedensabkommens geplanten integralen Agrarreform, welche die Rückgabe von Land ermöglichen soll, bleibt noch unklar, wie sich das mit der kolumbianischen Verfassung und dem Wirtschaftsmodell der Lizenzvergabe von Megaprojekten mit der Wiedergutmachung für Vertriebene vereinbaren lässt. In dem Gesetzesentwurf des SIVJRNR wird dies nicht erwähnt.

Möglicherweise bleibt jedoch mit den 72 Änderungen des mit der Opposition vereinbarten Abkommens, das die Regierung und die FARC am 23. November unterzeichneten, der Weg zur weiteren Aufklärung versperrt. Die Zivilgesellschaft, die nach der ersten Unterzeichnung des Abkommens die JEP begrüßte (LN 510), kritisiert die nun vorgenommenen Änderungen an der Sonderjustiz.

Die Internationale Liga für Menschenrechte (FIDH), das Anwaltskollektiv CAJAR und das Komitee für die Verteidigung der Menschenrechte (CPDH) äußerten sich in einem gemeinsamen Kommuniqué empört darüber, dass die Möglichkeit gestrichen wurde, Zivilist*innen, die paramilitärische Gruppen direkt oder indirekt finanziert haben, zu verurteilen und zu bestrafen. Die JEP wird gegen diese Personen nur vorgehen können, wenn eine klare Verbindung zu einem Verbrechen gegen die Menschheit bewiesen wird. Ob sich das beispielsweise bei den 1.166 Massakern zurückverfolgen lässt, die von paramilitärischen Gruppierungen verübt wurden, ist mehr als fragwürdig. „Das wiederkehrende und alarmierende Phänomen, dass Unternehmen in umkämpften Gebieten die bewaffneten Gruppen unterstützt haben, obwohl sie über die schrecklichen Verbrechen Bescheid wussten, wird somit geleugnet“, äußerten sich die Organisationen in ihrem Schreiben. Gleichermaßen halten sie die festgelegten Einschränkungen hinsichtlich der Kommandoverantwortung bei den von Soldat*innen begangenen Menschenrechtsverletzungen für besorgniserregend. Laut der Pressemitteilung der Organisationen verstoße das nun ratifizierte Vorhaben gegen die Rechte der Opfer und das Römische Recht, wonach gegen hochrangige Generäl*innen juristisch ermittelt werden kann, wenn ihnen untergeordnete Soldat*innen Verbrechen begangen haben. Dafür ist es nicht nötig zu beweisen, „dass das Verbrechen im Zuständigkeitsbereich des Befehlshabers lag oder ob dieser fähig war, Operationen in den Gebieten vorzubereiten und durchzuführen, wo die Straftaten verübt worden sind“, erklärte die Staatsanwältin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Fatou Bensouda, in einem Artikel zu diesem Thema für die Zeitschrift Semana. Dem stimmen die oben genannten Organisationen zu. Sie sehen in diesem Gesetzesvorhaben „ein deutliches Hindernis für den wirklichen Erfolg von Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung in Kolumbien“.

Von den bereits eingereichten Anträgen auf die Eröffnung der Fälle im Sondertribunal an das Sekretariat der JEP stammen 817 von Soldat*innen, Generäl*innen oder Politiker*innen.

Von den bereits eingereichten Anträgen auf die Eröffnung der Fälle im Sondertribunal an das Sekretariat der JEP stammen 817 von Soldat*innen, Generäl*innen oder Politiker*innen. Viele davon machen die Schwierigkeiten deutlich, vor denen die Richter*innen der JEP stehen. Der jüngste Fall ist derjenige des Hackers Andres Sepúlveda, der 2014 als Berater des Präsidentschaftskandidaten des Uribismus, Oscar Iván Zuluaga, fungierte. Mitten im Wahlkampf spähte Sepúlveda die Friedensverhandlungen zwischen den FARC und der Regierung aus. Noch 2014 wurde Sepúlveda zu 10 Jahren Haft verurteilt, nun will er seinen Fall im JEP eröffnen lassen. Sein Argument: Ziel der Ausspähung sei es gewesen, eine Politik zur Fortsetzung des bewaffneten Konflikts zu etablieren, den Friedensprozess mit den FARC zu torpedieren und mit illegalen Mitteln zu verhindern, dass Präsident Santos an der Macht bleibe. So lautete die Formulierung in einer Pressemitteilung des Anwalts von Sepúlveda.

Opferorganisationen sind jedoch vor allem von der Aufnahme der Fälle der Generäle Jaime Humberto Uscátegui Ramírez und Jesús Armando Arias in die Sondergerichtsbarkeit alarmiert. Uscátegui wurde 2012 zu einer Freiheitsstrafe von 37 Jahren verurteilt, weil er die von der paramilitärischen AUC verübten Massaker in Mapiripán nicht verhinderte: 120 Paramilitärs stürmten 1997 das kleine Dorf im Verwaltungsbezirk Meta. Sie folterten, zerstückelten und enthaupteten mindestens 49 Menschen. Dagegen gelang es Armando Arias den von der Guerilla M-19 besetzten Justizpalast militärisch zurückzugewinnen, wobei 98 Menschen starben. Dafür wurden 2012 sowohl die M-19 als auch die Armee vom Verfassungsgericht Kolumbiens für schuldig erklärt und Arias zu 35 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Doch mit der Aufnahme dieser Fälle in die JEP könnten beide Generäle in den nächsten Wochen freigelassen werden, zumindest bis der Prozess in dem Sondertribunal für den Frieden anfängt.

Das sind nur einige der Fälle, welche Nachrichtenanalyst*innen und Menschenrechtsorganisationen die Stirn runzeln lassen. Die Empörung der Menschenrechtsorganisationen über das, was die ratifizierte Übergangsjustiz bewirkt hat, wuchs umso mehr, als ein Richter in Bogotá die Anhörung von zwölf Armeeangehörigen Ende März aussetzen wollte; gegen die Soldaten wurde wegen der willkürlichen Hinrichtung von jungen Männern, den sogenannten Soacha-Fällen, ermittelt.

Im Jahr 2008 verschwanden Dutzende junger Männer aus den ärmeren Bezirken Bogotás, sie wurden von Soldat*innen der Armee mit dem Versprechen auf Arbeit rekrutiert, 600 Kilometer von der Stadt entfernt ermordet und als militärische Erfolge im Kampf gegen die Guerillas präsentiert. Der Richter in Bogotá behauptete nun, dass er infolge der Ratifizierung der JEP nicht befugt sei, die Anklage fortzusetzen, weil dieser Fall nicht mehr in seinem Zuständigkeitsbereich liege. Doch am 4. April kippte die vorsitzende Richterin des Verwaltungsbezirks Cundinamarca diese Entscheidung wieder und verurteilte 21 weitere Angeklagte, darunter den Oberst Gabriel de Jesús Rincón, zu 46 Jahren Haft für den Mord an zwei Männern und fünf Jungen. „Die Opfer sind nicht im Kampf gefallen“, erklärte die Richterin, „die Militärs haben sich in einer kriminellen Bande organisiert“. Da die Motivation der Militärs von einem höheren Leistungslohn abhinge, müssten sie von der ordentlichen Justiz und nicht von der JEP aufgebarbeitet werden.

Diese Meinung teilen die Mütter von Soacha, die nach zehn Jahren des Wartens endlich wissen, was mit ihren Söhnen geschehen ist. „Zu erlauben, dass dieser Fall in das Sondergericht für den Frieden aufgenommen wird, wäre ein Geschenk an die Mörder meines Sohnes“, sagte Idaly Garcerá, Mutter von Diego Tamayo, einem der Ermordeten.

Der Gerichtsprozess ist jedoch längst nicht abgeschlossen. Offen bleibt, ob der Oberst und seine Männer den Fall vor das Sondergericht bringen werden. Trotz lautstarker Kritik von Menschenrechtsorganisationen, versicherte der Exekutivsekretär der JEP, Néstor Raúl Correa, dass diese Fälle durchaus vom Sondergericht aufgenommen werden könnten. Er berief sich dabei auf das Urteil des Verfassungsgerichts, das die Verbindung zwischen dem bewaffneten Konflikt und den willkürlichen Hinrichtungen feststellt. Das Gesetz für Frieden und Gerechtigkeit „ist kein Jahrmarkt, auf dem es Preise zu gewinnen gibt, und auch kein Basar, auf dem Freiheitsgeschenke verteilt werden, sondern es ist eine Struktur, die Rechte und Pflichten generiert“, unterstrich Correa.

Am 17. April wurden die ersten zwei Fälle von Militärs offiziell von der JEP angenommen; Elvin Andrés Caro und Luis Emiro Sierra Padilla, die 2010 in Medellín zu 30 Jahren Haft wegen des Mordes am Schüler Samir Enrique Díaz Galet verurteilt, kamen dadurch aus dem Gefängnis frei. „Mit der Abgabe der Fälle an eine noch nicht funktionierende Jurisdiktion setzen die Autoritäten die Anklagen auf unbestimmte Zeit aus“, kritisierten 33 nationale und internationale Organisationen, darunter Human Rights Watch, in einer Pressemitteilung. Doch welche Verbrechen haben mit dem Konflikt zu tun und welche nicht?

„Die noch nicht freigelassenen Guerillerxs sind verzweifelt und sehen große Widersprüchlichkeiten im Amnestiegesetz“, sagt Pastor Alape, eine der bekanntesten Figuren der Guerilla im Interview mit der Zeitung El Tiempo. „Es wurde eine Anzahl an Freilassungen vereinbart, die zur Zeit nicht erfüllt wird“, erklärte er. Nur 54 der 2.800 inhaftierten Guerillerxs, die vom Amnestiegesetz vom vergangenen Dezember profitieren sollten, weil sie keine Menschenrechtsverletzungen, sondern Verbrechen wie Rebellion, Volksverhetzung oder Diebstahl begangen haben, wurden bis jetzt aus dem Gefängnis entlassen. Einer der Freigelassenen, Luis Alberto Ortiz Cabezas, wurde allerdings am 17. April in Tumaco, Nariño, vom Narco-Paramilitär „Benol“ ermordet. „Solche Ereignisse untergraben das Vertrauen in die Sicherheitsgarantien für die begnadigten Guerilleros“, betonten die FARC in einer Stellungnahme. Es sei nicht hinzunehmen, dass inmitten des Friedensprozesses dessen Hauptfiguren vor den Augen der Weltgemeinschaft ermordet würden, ohne dass darauf reagiert werde. Und die Ex-Guerillerxs machten deutlich: „Hinsichtlich unserer strikten Einhaltung des Vereinbarten, verlangen wir von der Regierung, es ebenfalls zu tun.“