Wie jedes Jahr wurde in Guatemala auch am diesjährigen 20. Oktober der Tag der Revolution gefeiert. An diesem Datum wird dem sogenannten guatemaltekischen Frühling gedacht, der 1944 mit dem Sturz der Militärdiktatur von Federico Ponce Vaides begann und zehn Jahre dauerte. An diesem 20. Oktober schwang in der Erinnerung an die Revolution auch die Hoffnung mit, Jahrzehnte der Korruption und Plünderung hinter sich zu lassen.

Grund der Hoffnung ist der Erfolg des Sohnes von Juan José Arévalo, Bernardo Arévalo de León, bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen. Bei den demokratischen Wahlen von 1944 wurde Juan José Arévalo als Kandidat der Partei Frente Popular Libertador mit einer Zustimmung von über 85 Prozent gewählt. Der Pädagoge, Doktor der Philosophie und Erziehungswissenschaften wird als Held der Revolution bei den jährlich stattfindenden Demonstrationen am 20. Oktober geehrt. Der guatemaltekische Frühling aber endete mit dem erzwungenen Rücktritt und Exil seines Nachfolgers Jacobo Árbenz Guzmán.

Bernardo Arévalo de León wiederum gewann am 20. August dieses Jahres die Stichwahl um das Präsidentenamt, der Amtsantritt soll am 14. Januar 2024 stattfinden. Seine Kandidatur hatte dem Land die Hoffnung auf den Frühling zurückgebracht: Bernardo Arévalo und seine sozialdemokratische Partei Movimiento Semilla erlangten landesweit große Aufmerksamkeit durch ihr Versprechen, die Korruption zu bekämpfen, begleitet von einer bescheidenen Wahlkampagne in einem Land, das gemäß dem Korruptionswahrnehmungsindex von 2022 zu den dreißig korruptesten Ländern der Welt gehört.

Doch mit der Hoffnung sind auch die Gegner wieder aufgetaucht. Unter dem bekannten Vorwurf des „Kommunismus“ werden Bernardo Arévalo und seine Partei angegriffen und kritisiert. So hat auch die amtierende Regierung von Alejandro Giammattei eine Offensive gegen die Partei gestartet, um zu verhindern, dass Arévalo sein Amt antritt. Die Generalstaatsanwaltschaft, die zu einem effektiven Instrument der Unterdrückung geworden ist, hat mehrere Verfahren eröffnet, um Mitglieder der Partei zu kriminalisieren. Juan Alberto Fuentes Knight, einer der Gründer der Partei, hat das Land vor wenigen Monaten aufgrund der Verfolgung, dem das Gründungskomitee ausgesetzt ist, verlassen. Gegen Cinthya Rojas Donis und Jaime Gudiel Arias wurde wegen der Beteiligung an der Gründung der Partei Haftbefehl erlassen. Ende Oktober wurde zudem aufgrund eines Kommentars auf der Plattform X die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten Samuel Pérez beantragt.

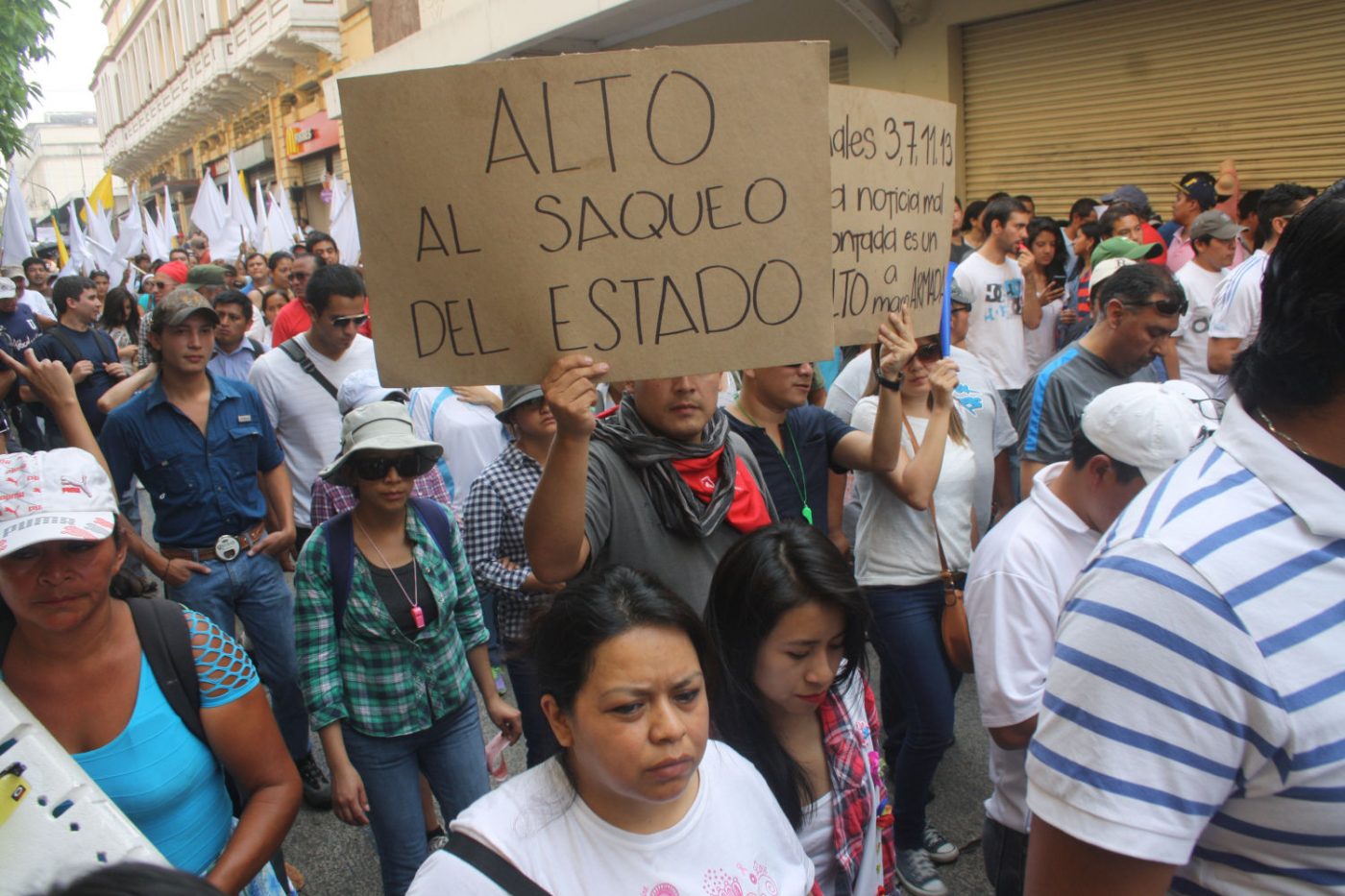

Im Angesicht dieser Ereignisse gewann der 20. Oktober eine neue Bedeutung. Bernardo Arévalo trägt das Erbe seines Vaters Juan José Arévalo in die Gegenwart. Die Hoffnung auf den Straßen wird jedoch begleitet von Unsicherheit aufgrund der Angriffe derjenigen, die eine Veränderung der aktuellen Machtstrukturen verhindern wollen. Die Demonstrierenden fordern die Anerkennung der jüngsten Wahlergebnisse und den Rücktritt der Leitfiguren der Generalstaatsanwaltschaft, die versuchen, diese Ergebnisse zu sabotieren.

Bereits in den frühen Morgenstunden dieses 20. Oktobers versammelten sich Bürger*innen aus verschiedenen Landesteilen und zogen im Gedenken an das furchtbare Feuer vom 8. März, bei dem 41 Mädchen in einem staatlichen Kinderheim starben, in Richtung des sogenannten Platzes der Mädchen im Zentrum der Hauptstadt. Angehörige indigener Gruppen, Student*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen versammelten sich vor dem Nationalpalast, um Respekt für die Demokratie, die Wahlergebnisse und die Erinnerung an den guatemaltekischen Frühling einzufordern.

„Das Volk hat gewählt und Euch zum Teufel geschickt“

Besonders kritisiert wurde, dass Guatemala nicht die notwendigen Mindestbedingungen und Chancen auf ein würdevolles Leben für zukünftige Generationen bietet. Die Parole „Wegen unserer Kinder, wegen unserer Migranten” spielt darauf an, dass sich viele überwiegend junge Guatemaltek*innen deshalb zur Migration gezwungen sehen. Eine der Haupteinnahmequellen des Landes sind Auslandsüberweisungen. Die Devisen, die Migrant*innen regelmäßig nach Guatemala schicken, machen 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes aus. Wie Daten der Bank von Guatemala zeigen, ist dies mehr als der Beitrag der stärksten Wirtschaftssektoren, wie die verarbeitende Industrie, Landwirtschaft und Viehzucht, Autohandel und -reparatur.

„Das Volk hat gewählt und Euch zum Teufel geschickt“ war eine weitere Parole, die laut in den Straßen hallte. Die Demonstrierenden machten lautstark darauf aufmerksam, dass die Vertreter*innen des Staates bereits gewählt wurden und diese Ergebnisse respektiert werden müssen. Die noch amtierenden Regierungsvertreter*innen werden als Teil des Korruptionsproblems gesehen, es fehlt ihnen an Rückhalt in der Bevölkerung.

Die Märsche waren von historischer Symbolik geprägt. In einem Moment trafen sich auf einer Brücke im Stadtzentrum, unter der ein Teil der Menschen herzog, Sympathisant*innen der Oktoberrevolution und Demonstrierende, die Respekt für die Demokratie forderten. Bernardo Arévalo hielt zusammen mit Jacobo Árbenz Villanova, dem Sohn von Jacobo Árbenz Guzmán eine Rede, die auf den Sturz der autoritären Regierung im Frühling 1944 anspielte. Neben der Erinnerung an die Hoffnungsmomente vor 79 Jahren betonte Arévalo, dass die gegenwärtige Situation des Landes typisch für einen historischen Moment sei, und dass diese Unsicherheit eine neue Ära, einen neuen Frühling, ankündige. Er zollte den Guatemaltek*innen Respekt, die in Anbetracht der aktuellen Lage ihre Stimme erhoben haben. Er bezeichnete sie als das Volk, das sich gegen die Tyrannei der Korruption erhebt und seit dem 2. Oktober friedlichen Widerstand vor verschiedenen Vertretungen der Generalstaatsanwaltschaft im ganzen Land leistet. Schließlich bekräftigte er sein Vorhaben, die Korruption von der Exekutive aus zu bekämpfen, um dem Volk die ihm genommenen Chancen zurückzugeben. So soll ein pluralistischer und inklusiver Staat entstehen, der den Menschen eine Perspektive abseits der Migration bietet.

Seit mittlerweile mehr als einem Monat wird in vielen Teilen des Landes auf diese Weise friedlicher Widerstand geleistet. Guatemala erlebt einen kritischen Moment in der Gestaltung seiner Zukunft. Die Beteiligung indigener Gruppen war entscheidend für die Mobilisierung der Bevölkerung, sich für die Verteidigung der Demokratie einzusetzen. Diese turbulenten Zeiten werden darüber entscheiden, ob die Demokratie lebensfähig ist und das aktuelle System ablösen kann. Das guatemaltekische Volk kämpft weiter und wird nicht aufgeben.