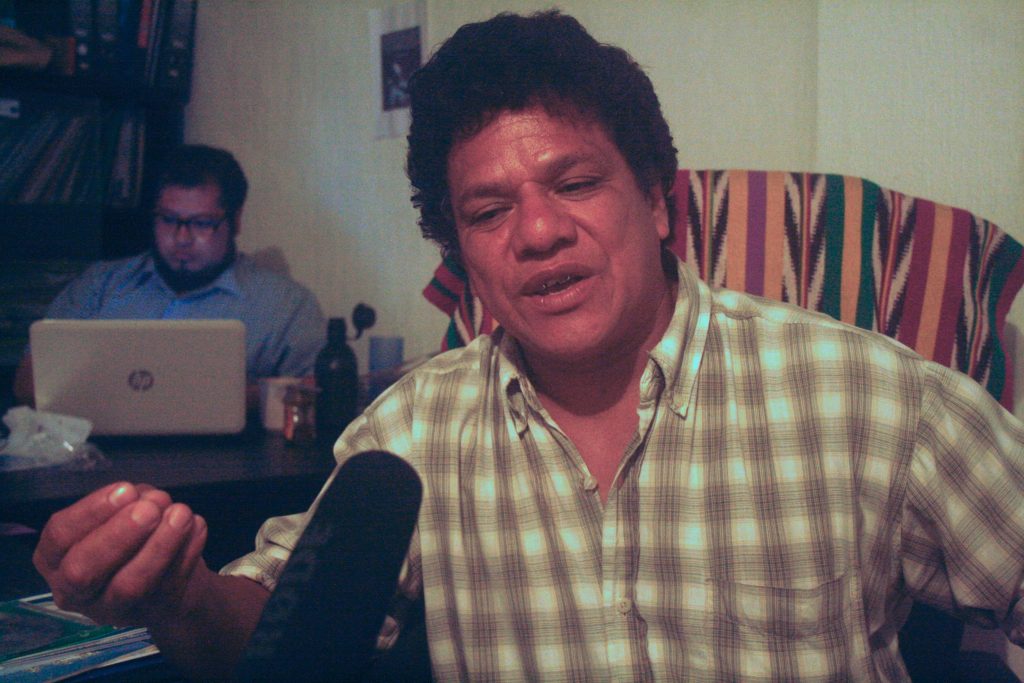

Foto: Nis Melbye

Das Neujahrsfest der guatemaltekischen Maya Ch’orti am 19. Februar mussten José Mendez Torres und Melvin Alvarez Garcia dieses Jahr in Untersuchungshaft verbringen. Sie sind Autoritäten der indigenen Gemeinschaft Corozal Arriba im Grenzgebiet zu Honduras. Die beiden sowie mittlerweile fünf weitere Personen befinden sich in Untersuchungshaft, da sie zu den insgesamt 17 Personen gehören, denen die örtliche Staatsanwaltschaft vorwirft, für die Tötung eines Eindringlings verantwortlich zu sein. Ein Termin für die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen die Angeklagten wurde zuletzt auf Ende Mai 2018 verschoben.

Dem Strafverfahren liegt ein lokaler Landkonflikt zwischen der indigenen Gemeinschaft Corozal Arriba und einer Großgrundbesitzerin zugrunde. Die Ch’orti aus Corozal Arriba gehören zu einer der vielen Maya-Ethnien in Guatemala. Viele von ihnen sind in der Organisation COMUNDICH (Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral del pueblo Ch’orti), einem Zusammenschluss von 48 indigenen Gemeinschaften organisiert. Gemeinsam versuchen sie, die traditionell von ihren Vorfahren genutzten Territorien zurückzuerlangen. Denn nach der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, dem „Übereinkommen über indigene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Staaten“, stehen der indigenen Bevölkerung die Eigentums- und Besitzrechte an den Territorien zu, die sie traditionell nutzen.

Indigene Autoritäten aus Corozal Arriba befinden sich seit einem Jahr in Haft.

Corozal Arriba erreichte unter ihrem Bürgermeister Mendez bereits am 6. Juni des vergangenen Jahres ihre Anerkennung als indigene Gemeinschaft im Sinne der ILO-Konvention 169 sowie die Anerkennung ihrer Landrechte. Da die der indigenen Gemeinschaft zustehenden Territorien auch Gebiete der Finca Marsella erfasste, die bis dahin der Großgrundbesitzerin Vilma Esperanza Chew Casasola zugeordnet waren, entwickelte sich ein Konflikt um die Territorien.

An dem Tag, an dem die Gemeinde La Union die Landrechte von Corozal Arriba anerkannte, erschienen fünf bewaffnete Personen in Corozal Arriba. Sie erschossen drei Bauern der Gemeinschaft, die mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt waren. Bei der Abwehr des Angriffes wurde unter bisher nicht abschließend bekannten Umständen einer der Angreifer namens Zuñiga getötet. Dieser wurde, nach dem Mord an den drei Bauern durch einen Schuss und Schnittverletzungen mittels einer Stichwaffe getötet. Bereits im Februar 2017 erließ das zuständige Strafgericht in Zacapa insgesamt 17 Haftbefehle gegen Mitglieder von Corozal Arriba. Auch wenn der genaue Tathergang noch nicht geklärt ist, erscheint es mehr als fraglich, dass alle 17 Beschuldigten daran beteiligt waren.

Auch der Grund für das Erscheinen der fünf bewaffneten Personen in Corozal Arriba, bei denen es sich um private Sicherheitskräfte der Finca Marsella handeln soll, ist bisher nicht abschließend geklärt. Mitglieder der Gemeinschaft gehen davon aus, dass die drei Morde eine Reaktion auf das Abkommen mit der Gemeinde La Union war, in dem die Rechte der Gemeinschaft von Corozal Arriba anerkannt werden. Sie vermuten, dass die Morde von der Großgrundbesitzerin Vilma Esperanza Chew Casasola angeordnet wurden. Dies begründen sie mit der Tatsache, dass diese bereits zuvor im Jahre 2012 drei Mitglieder der gleichen Gemeinschaft wegen unrechtmäßiger Landnahme anzeigte, um durch eine Strafverfolgung die Kontrolle über das umstrittene Territorium zu erlangen.

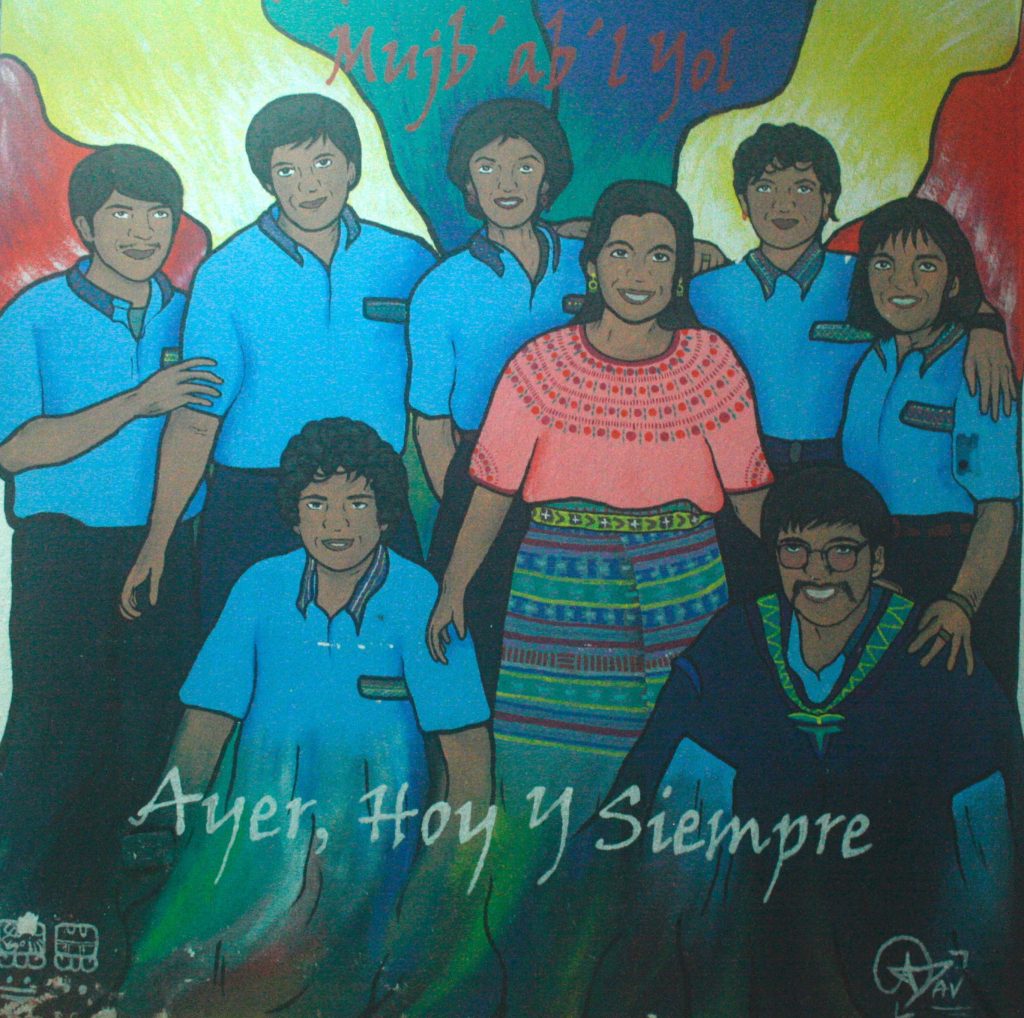

Foto: Tullio Tognio

Die ersten beiden Haftbefehle hinsichtlich des getöten Angreifers Zuñiga wurden am 19. Mai 2017 gegen José Mendez Torres, den Bürgermeister von Corozal Arriba, und Melvin Alvarez Garcia, den Schatzmeister der Gemeinde, ausgeführt, als sie ein Treffen indigener Autoritäten verließen. Bis Februar 2018 vollstreckte die Polizei noch fünf weitere Haftbefehle gegen Mitglieder der Gemeinschaft. Der Prozessbeginn wurde, nachdem er zunächst für Oktober 2017 angesetzt war, auf Ende Mai 2018 verschoben, womit sich die ersten Festgenommenen bereits seit einem Jahr in Haft befinden. „Wie will der Staat uns Gerechtigkeit zukommen lassen, wenn er uns nicht erreicht? Die gleichen staatlichen Autoritäten, die uns schützen sollten, werden unter dem Tisch von den Großgrundbesitzern bezahlt, um die indigenen Bauern, die ihr Land verteidigen, einzusperren,“ beschreibt Mendez Torres während eines Besuchs in der Haftanstalt in Zacapa die Zusammenarbeit zwischen Großgrundbesitzer*innen und staatlichen Autoritäten.

In dem Fall der drei getöteten Bauern aus Corozal Arriba zeige die Strafverfolgungsbehörden hingegen weniger Eifer. Zwar wurden mittlerweile ebenfalls einige Haftbefehle, etwa gegen die Großgrundbesitzerin Chew Casasola, erlassen, von diesen wurde jedoch bislang kein einziger vollstreckt.

Auf eine Beschwerde der Witwen der getöteten Bauern wegen fehlender Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwaltschaft, ordnete die eigene Disziplinarabteilung Ende 2017 die vorübergehende Suspendierung des ermittelnden Staatsanwaltes an. Die Suspendierung für fünf Tage begründete sie damit, dass er über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr überhaupt keine Ermittlungstätigkeiten veranlasst hatte. Ein weiterer zuvor mit dem Fall befasster Staatsanwalt arbeitet unterdessen als Rechtsanwalt der Beschuldigten Chew Casasola. „Alles, was wir wollen, ist Gerechtigkeit für unsere getöteten Ehemänner“, äußerte sich Dorcas, eine der Witwen, zu dem Fall. Bis heute sind die Bewohner*innen immer wieder Bedrohungen ausgesetzt. So erschienen sowohl im Dezember 2016, als auch im Dezember 2017 bewaffnete Personen und bedrohten die Mitglieder der indigenen Gemeinschaft.

Durch Organisierung erhalten indigene Gemeinschaften Zugang zur Justiz.

Erst durch Organisationen wie COMUNDICH erhalten die indigenen Gemeinschaften einen Zugang zum Justizsystem, um ihre Rechte durchzusetzen. Mit der Verleihung des Alice Zachmann Preises für Menschenrechtsverteidiger*innen an Elodia Castillo Vasquez, Präsidentin von COMUNDICH, wurde die Bedeutung der Arbeit von COMUNDICH nun auch erstmals international im Dezember 2017 in Washington anerkannt.

Dieses Neujahrsfest der Ch’orti am 19. Februar begann mit einer traditionellen Zeremonie zum Sonnenaufgang in der Aldea Guayabo. Daran schloss sich eine Veranstaltung an, bei welcher den neuen indigenen Autoritäten von sieben Gemeinschaften ihre Landtitel feierlich überreicht wurden. Auch der Alice Zachmann Preis, der jährlich von der guatemaltekischen Kommission für Menschenrechte in den Vereinigten Staaten verliehen wird, wurde anlässlich des Neujahrsfestes noch einmal symbolisch vor der Gemeinschaft der Ch’orti überreicht. Elodia Castillo Vasquez erzählt in ihrer Rede von dem langen Weg der Wiederaneignung der Territorien, dem Kampf der indigenen Frauen und der Kriminalisierung der Ch’orti. Dabei erwähnt sie auch die fehlenden Mitglieder der Gemeinschaft: „Einige von uns können leider nicht hier sein. Denn sie wurden Opfer der gegen uns gerichteten Kriminalisierung. Wir müssen daher noch enger zusammenhalten, um uns gegen die Kriminalisierung durch die Grußgrundbesitzer und den Staat zu wehren.“

Auch die Familien der Inhaftierten sind anwesend. Beim gemeinsamen Essen am Ende des Neujahrsfest, sagte Rosa, José Mendez Torres’ Frau: „Ich hoffe, dass mein Mann bald wieder bei uns zu Haue ist und wieder an diesen Veranstaltungen teilnehmen kann.“