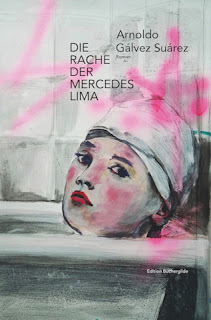

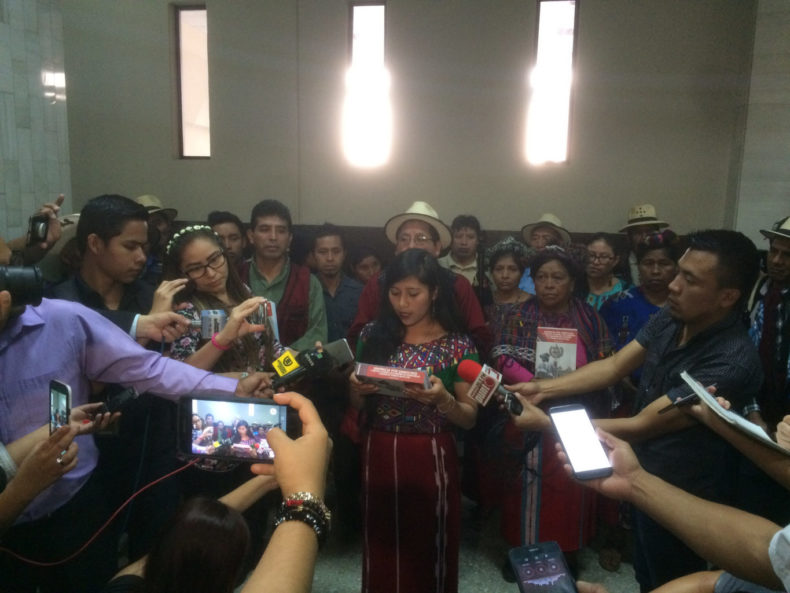

Die Rache der Mercedes Lima ist ein Roman, der in die Abgründe von Guatemalas Vergangenheit und Gegenwart blicken lässt. Bis 1996 tobte ein 36 Jahre dauernder Bürgerkrieg. Anhand einer Familiengeschichte beschreibt Arnoldo Gálvez Suárez den Versuch der nächsten Generation die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

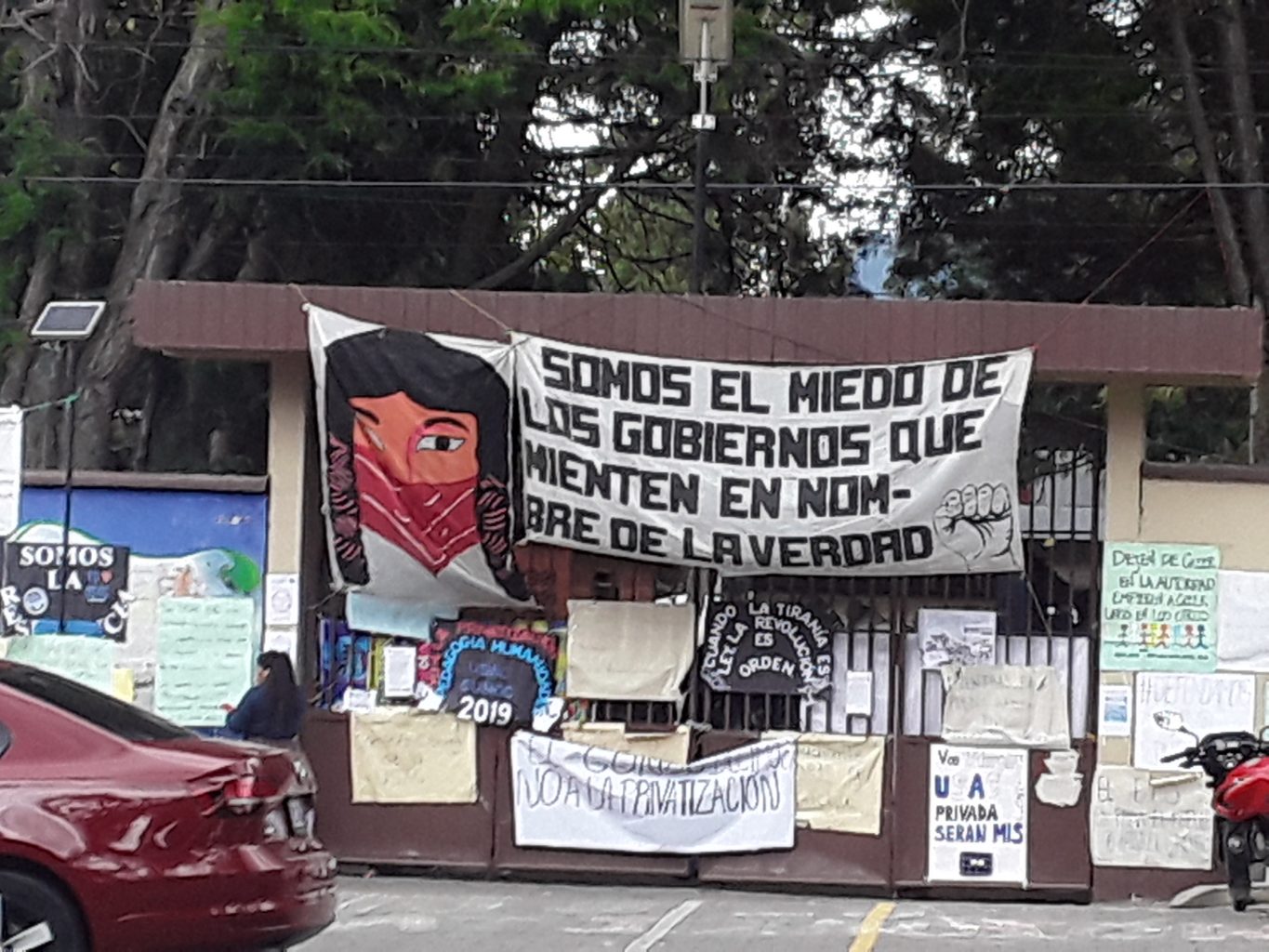

Die Geschichte beginnt, als Alberto im Supermarkt eine Frau aus seiner Kindheit trifft. Er erkennt sie sofort: Es ist Mercedes Lima, eine ehemalige Studentin seines ermordeten Vaters. Von dem Moment an, in dem er sie anspricht, entwickelt er eine Obsession für sie. Er stellt ihr nach, weil er sie zu den Umständen des Mordes an seinem Vater Daniel Rodríguez Mena befragen will. Alberto ist sich sicher, dass sie etwas darüber weiß, denn kurz nachdem sie damals, vor 25 Jahren, auftauchte, wurde sein Vater auf offener Straße erschossen. Als wollte der Autor beweisen, dass Geschichte sich auch im Kleinen wiederholen kann, stellt sich heraus, dass auch der Vater Daniel ein zwanghaftes Verhalten gegenüber Mercedes Lima entwickelt hatte. Der Geschichtsprofessor war ein gebrochener Mann, er unterrichtete während des Bürgerkriegs an der Universität und beteiligte sich anfangs noch an studentischen Protesten, bis nach und nach alle führenden Köpfe verschwanden und umgebracht wurden. Daniel resigniert, mäandert durch die Gefahren, welchen Intellektuelle in Guatemala damals ausgesetzt waren. Als dann eine seiner Studentinnen verschwindet, mit der er eben noch geschlafen hat, macht sich eine Stimme in seinem Kopf breit: „Tun sie was, Professor!“ Doch er ist unfähig, seiner Ohnmacht etwas entgegenzusetzen oder die Stimme zum Schweigen zu bringen. Stattdessen hält er sich an der Routine fest, bis er eine Studentin kennen lernt, der er endlich einmal helfen kann, es ist Mercedes Lima.

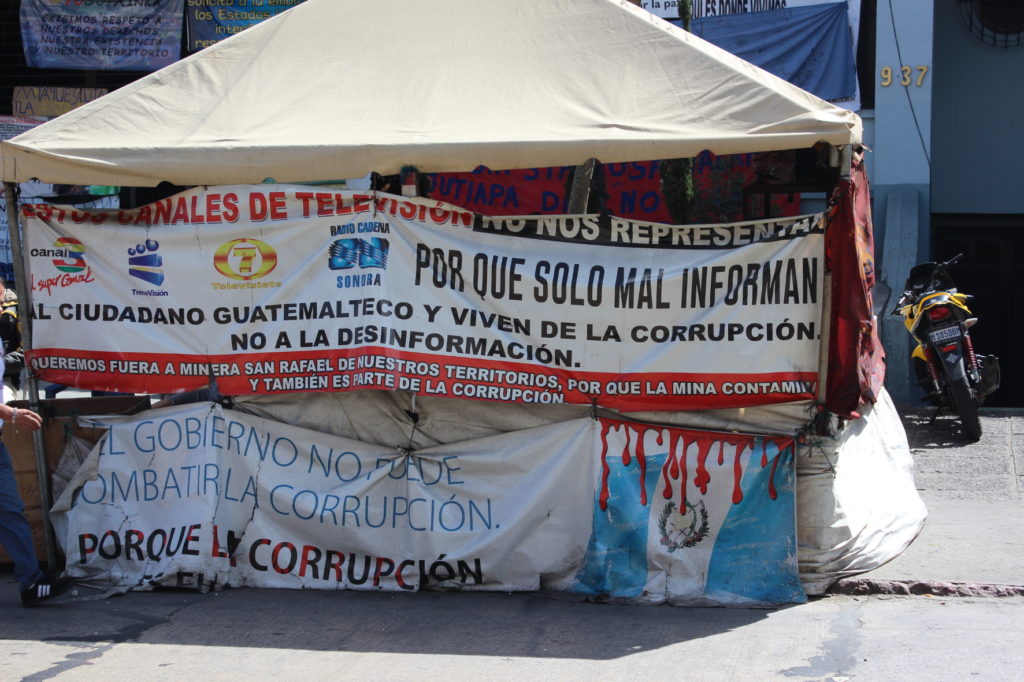

Der Roman erzählt eine fiktive Geschichte innerhalb der harten Realität Guatemalas. Angesichts absurder Gewalterfahrungen scheinen manche Anekdoten wie Übertreibungen im Stil von Quentin Tarantino. Doch sie sind nicht übertrieben. Eine emotionale Distanz fällt deshalb schwer, weil die Schilderungen realistisch sind. Die Personen in dem Roman zu verstehen, „verlangt, eine Lupe auf den Gebrauch und die Mechanismen von Gewalt zu legen“, wie Arnoldo Gálvez Suárez in einem Interview erläuterte.

Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen miteinander. Kapitelweise springt die Erzählung zwischen den Protagonisten Vater und Sohn hin und her. Der Autor lässt die beiden durch ihre inneren Stimmen zu Wort kommen, wodurch wir ihre intimen Gedanken kennenlernen und manchmal auch aushalten müssen. Zuweilen irritiert der Roman mit emotionslosen Erzählungen von Sex, für deren Sinn in der Geschichte Fragezeichen bleiben. Doch Arnoldo Gálvez Suárez versteht es auf außerordentliche Weise, in der Abwechslung von Szenen und Zeitebenen Spannung aufzubauen und macht den Roman durch zahlreiche historische Hintergründe zusätzlich lehrreich.