Für die deutschsprachige Version hier klicken.

Cecilia Méndez Gastelumendi es profesora principal de historia en la Universidad de California-Santa Bárbara. Durante los años de violencia política en Perú (1980-2000), enseñó e investigó durante un año en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, centro del conflicto armado. Desde entonces, ha publicado extensamente sobre la historia social y política de la República de Perú y, como columnista, sobre temas políticos cotidianos en el diario La República. Su libro La república plebeya (2005) ganó el premio Howard F. Cline al “mejor libro sobre historia indígena en América Latina”.

(Foto: privat)

Perú será uno de los últimos países en América Latina en celebrar sus 200 años de independencia. ¿Por qué?

C.M.: A diferencia de lo que mucha gente piensa, que existe una fecha objetiva en la cual celebrar la independencia, la elección es bastante subjetiva. Depende de lo que una sociedad quiera valorar más – qué memorias tienen más peso a la larga, cómo se construye esa narrativa de la historia. No es que el Perú fuera el último país en conseguir su independencia, sino que celebra como el día de su independencia una fecha más tardía que los otros países (la declaración de la independencia de San Martín en Lima, el 28 de julio de 1821, nota de la redacción).

No es que el Perú no tuviera insurgencias antes de 1821, sino que celebra más tarde porque ha decidido no recordar las revoluciones más radicales para su narrativa. No recuerda como día central una batalla sino un hecho más bien de corte pacífico como es una declaración.

Poner a San Martín en el centro tiene consecuencias sobre cómo se recuerda nuestra independencia y no nos permite tener una narrativa muy clara de esa historia. Si tú agarras un momento tardío, como lo fue la declaración de San Martín, no tienes claridad de la secuencia de la historia de la independencia. Ese no fue el comienzo, pero preguntar ¿cuál es el origen? no es fácil de responder. Y justamente los peruanos no están siempre muy interesados en debatirla.

¿Cómo se explica que ha prevalecido esa ‘historia criolla oficial’, cómo Usted la ha llamado? Una historia que está borrando las insurgencias indígenas.

C.M.: Los peruanos han aprendido de su independencia muchas veces a través de las versiones de los que reprimieron los movimientos. Para entender de dónde salen esas narrativas, que ayudan aponer a San Martín en el centro y olvidan las insurgencias más radicales, voy a referirme a una historia muy concreta.

Desde antes de las luchas por la independencia ha habido eventos muy traumáticos para las élites. La memoria de la rebelión de Túpac Amaru en 1780 ha traído muchas sombras de las rebeliones violentas, porque los rebeldes han sido recordados como ‘– como ‘los otros’. La rebelión del Cuzco en 1814 fue en realidad la primera que definitivamente proclamó la independencia o la ruptura de España y desconoció a las autoridades coloniales por unos seis meses. Y, ¿quiénes reprimieron ese movimiento? El militar encargado de controlar el Cuzco era un funcionario español llamado Joseph Pardo Ribadeneira. Fue apresado por los rebeldes y fue metido al calabozo. Este señor, que había reprimido a la rebelión, escribió un informe al virrey y en ese informe él decía que estos sublevados (donde había indios y mestizos) eran unos delincuentes, ignorantes y personas sin prestigio social. Entonces, esa narrativa de los rebeldes como delincuentes y no como protagonistas de una épica liberadora, se publicó y se convirtió en una de las fuentes más citadas de esa historia. Incluso, las historias en el colegio sobre esa rebelión no vienen tanto de la voz de los rebeldes, sino que vienen de los que reprimieron esas rebeliones.

Además, cuando esa rebelión sucedió, el hijo de ocho años de Joseph Pardo Ribadeneira llamado Felipe Pardo y Aliaga sufrió un trauma cuando su padre fue apresado por los rebeldes. Él vivió esta rebelión como una humillación a su padre. Entonces, era muy difícil considerarla como un acto de liberación, sino más bien, como una subversión del orden establecido. Ese niño de ocho años se convirtió en un político ultra-conservador, y escribió despectivamente de cómo ‘los indios van a llegar al poder’. Y luego su hijo se convirtió en el primer presidente civil del Perú: Manuel Pardo y Lavalle. Y el hijo de él también fue presidente del Perú.

¿Hubo intentos de poner otras fechas en el centro de la narración?

C.M.: El hecho de que recordemos ahora a 1821 no quiere decir que siempre fuera así. Incluso después de la independencia había el recuerdo de que la independencia empezó en 1814. Mas bien, el primer Congreso de la República que fue en 1822 recordó como héroes a los que se rebelaron en el Cuzco en 1814. Y en la memoria campesina que he estudiado en la zona de Ayacucho, se recordaba el día 14 como “el año primero de la libertad”.

1821 fue una narrativa que se fue estableciendo como la narrativa hegemónica desde relativamente temprano; hacia 1840 – en esa década, ya era bastante oficial. Antes había más fechas y había más multiplicidad.

En la época de Velasco se establece por primera vez en la historia oficial un comienzo de la independencia que está marcado por la rebelión de Túpac Amaru en 1780. En todo caso, a pesar de que Túpac Amaru se vuelve un héroe oficial, Velasco no eliminó la narrativa criolla – nunca sacó a San Martín – sino que le integró a esa narrativa criolla elementos y héroes indígenas. Pero lo interesante es que a partir de los años 90 y del 2000 salen esos elementos indígenas de la iconografía oficial, como son las monedas y esculturas públicas. Aparentemente se vuelve muy peligroso recordar las revoluciones. Después de Sendero Luminoso se convirtió en tabú, porque se podía asociar esto con Sendero Luminoso.

¿Cuáles considera que fueron los momentos en que el Estado peruano intentó incluir más a los sectores indígenas y rurales?

C.M.: Podríamos cuestionar esa misma formulación, dado que los sectores indígenas y rurales siempre han estado allí. Por eso, yo sostengo en mi libro La República plebeya que los caudillos militares, durante y después de la Independencia, no hubieran podido construir el Estado si no hubiesen tenido el apoyo de una base campesina. Ahora bien, en términos de la historia del siglo XX, hablando de un Estado más institucional y menos “guerrero” –como lo fue en el siglo XIX–, podemos distinguir dos momentos importantes de reformas desde el Estado en que se dieron derechos importantes y reconocimiento a los sectores rurales e indígenas. El primer momento fue el llamado “Oncenio de Leguía” (1919-1930) y el segundo momento fue el “gobierno revolucionario” de Velasco (1968-1975). Estos dos periodos fueron gobiernos autoritarios. En primer lugar, la Constitución de 1920, con Leguía, reconoció por primera vez en la república la existencia de comunidades indígenas y tierras comunales. Se abre un padrón para que se registren y se reconozcan a las comunidades indígenas como personas jurídicas, no es una ciudadanía individual. En segundo lugar, en el gobierno de Velasco, con el decreto de Reforma Agraria de 1969. Pero en ese momento hay un cambio de nombre importante: se convierte a esas “comunidades indígenas” en “comunidades campesinas”.

La gran paradoja es que la república, para poder ampliar la ciudadanía, tuvo que retornar a los derechos diferenciados, porque lo que hace Leguía durante su periodo fue traer o inspirarse en los tratados o leyes de Indias de la época colonial. En ese tiempo se establecieron los derechos diferenciados para indígenas (entonces llamados “indios”), mestizos o españoles. La república abolió estas diferencias legales, porque se suponía que en la república todos iban a ser igualmente peruanos, como lo dijo un decreto famoso de José de San Martín.

Por ese motivo, no se hizo referencia a derechos indígenas en ningún código civil o penal y en ninguna constitución desde 1821 hasta Leguía. El lenguaje legal de la república y el Estado peruano era un lenguaje igualitario. Pero esto cambia con Leguía y en esto puede haber, en el terreno jurídico, una diferencia con otros países de América Latina, porque es el Estado peruano el que se apropia y el que da esta identidad, y surge esta idea de que el Estado es el “patrón de los indios”. Leguía, por ejemplo, establece en su gobierno el “Patronato de la raza indígena.”

Fue una legislación muy paternalista que estuvo arropada por un lenguaje de eugenesia, donde la diferencia se convierte en inferioridad. Esa diferencia-inferioridad existía sobre todo en el régimen colonial, pero desde una concepción religiosa, pues la idea de “igualdad” no existía en la colonia. Esta es una idea republicana.

En el segundo momento, esta ampliación y reconocimiento de derechos ocurre con la reforma agraria de Velasco, que se parece un poco al proceso de Leguía, pero que da pie a un cambio de mayores repercusiones sociales.

Por ello, también la gran paradoja de la república es que los dos momentos de ampliación de la ciudadanía para la sociedad rural y reconocimiento de derechos a las poblaciones indígenas y campesinas por parte del Estado ocurren en periodos dictatoriales. Lo que yo sostengo, es que ahora estamos en un momento histórico distinto, pues existe la posibilidad de implementar grandes cambios de manera democrática, si es que el próximo presidente, que pertenece al sector rural y campesino, logra implementar los cambios que ha prometido con grandes expectativas. Lo más significativo de este cambio, si se da, es que sucedería por medio del sufragio. Además, la extensión del documento de identidad, a estos sectores históricamente marginados, que es el documento que permite votar, ha sido probablemente mayor que nunca. El hecho de que haya sido elegido como presidente alguien completamente ajeno a las élites, que han gobernado históricamente el país, es en sí una ruptura significativa con el pasado.

Usted se ha referido a la victoria electoral de Castillo como un momento histórico. Nos interesaría esa ambivalencia de tener un campesino rondero como presidente, pero también esos sectores de la ultraderecha que incluso reivindican símbolos del virreinato ¿Cómo se explica Usted esos fenómenos?

C.M.: Yo siempre veo esas cosas como algo perfectamente entendible, porque cuanto más radical es la democracia, más radical va a ser el rechazo a la democracia. En Perú se mezclan varias cosas. Porque en esta reacción contra Castillo confluyen intereses de mafias, y esa resistencia la estamos viendo en el congreso. … Mucha de la legistlación que les interesa aprobar es para defender ciertas mafias y grupos de interés que están aliados, y que son parte de este “partido” Fuerza Popular, pero tiene ramificaciones en otros “partidos”. Y el fiscal ha acusado a Keiko Fujimori de ser la jefa de una organización criminal y el partido es más bien como una fachada. Todo esto se junta con el rechazo racista a Castillo. A alguna gente que está rechazando a Castillo no le importa abrazar la mafia; algunos estarán metidos en la mafia y otros no. Por ejemplo, los que alzan la bandera de la cruz de Borgona, que es el símbolo del imperio español en la época de su apogeo con Carlos V, no necesariamente están metidos en la mafia de estos partidos, pero de algún modo le son instrumentales. Justamente, lo que estamos viendo es que cuando suceden procesos de democratización y ampliacion de la ciudadnía legalmente, a partir del sufragio, la reacción contra ellos pierde elementos de legalidad y tiene que ir más allá de la legalidad para defender sus intereses. De allí que el fujimorismo levante con tanta insistencia la teoría del “fraude electoral” sin haber podido mostrar una sola prueba. Porque aunque dicen defender “la democracia” por oponerse al “comunismo” que supuestamente representa Castillo, sus hechos demuestran lo contrario.

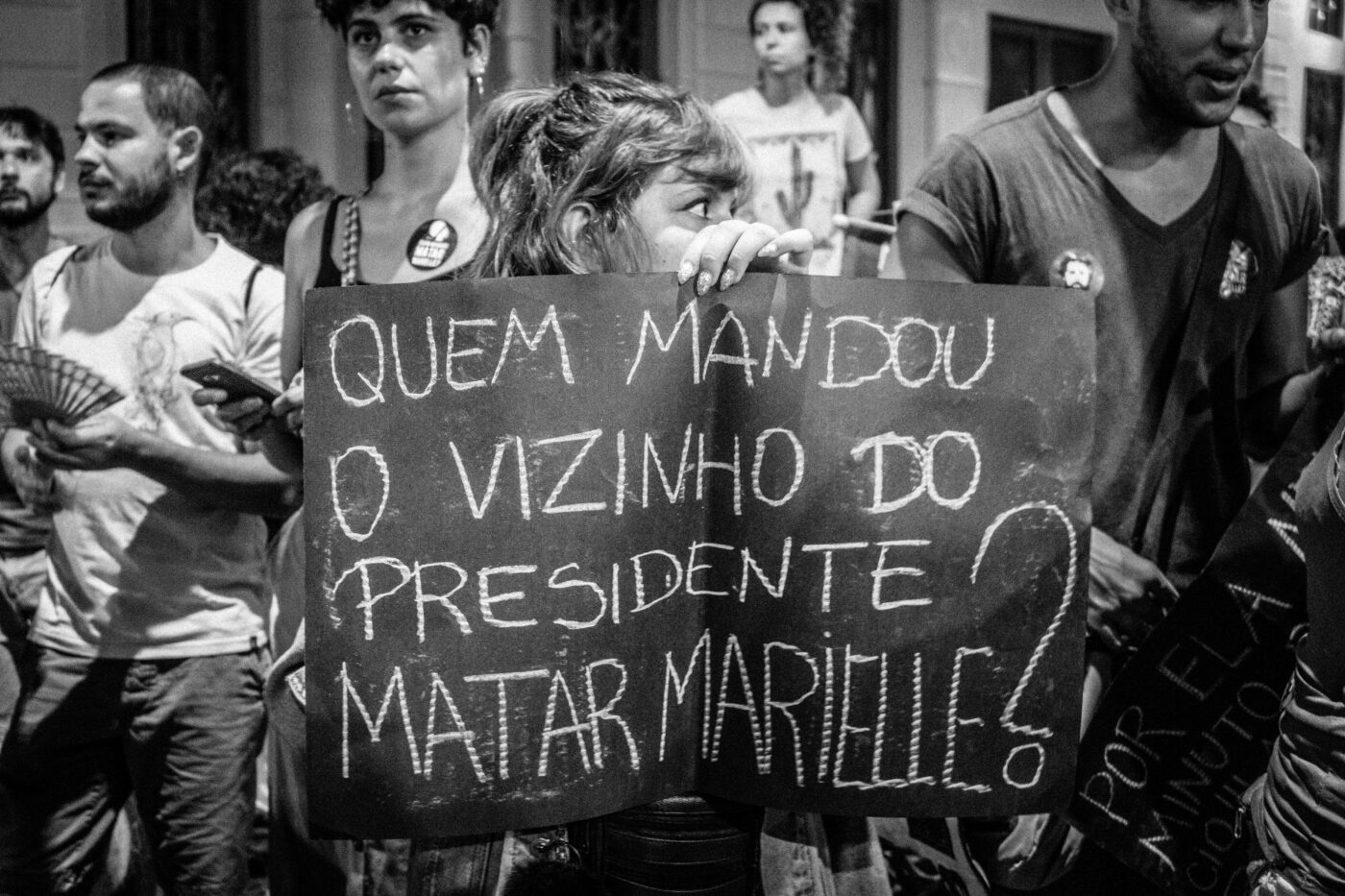

Yo creo que aquí lo más importante es el nexo entre esas ideologías de ultraderecha y una violencia histórica anti-indígena que está representada también en esos símbolos de las marchas pro-Keiko. En un letrero grande se podía leer: “Castillo, Lima te repudia”, y hay dos dibujos de un hombre blanco dándole una patada a un campesino con el sombrero como lo tiene Pedro Castillo. Yo la llamo la “patada gamonal”. La violencia está allí en las pancartas y es una cosa muy violenta, porque están diciendo “Lima”, asumiendo la identidad de Lima, cuando hay muchas Limas. Cuando dicen “Lima te repudia”, están diciendo en realidad una Lima te repudia, la Lima de San Isidro (un distrito acomodado). Pero hubo casi dos millones de votos por Pedro Castillo en Lima, es decir, en la provincia o casco urbano de Lima.

Entonces, yo lo que creo es que hay una articulación, entre la cultura gamonal, o sea de la violencia abierta contra personas campesinas e indígenas, una violencia física, y una violencia económica, porque el gamonalismo une todo eso. Se ejerció desde el siglo XIX, cuando el Estado se articulaba con los intereses de los comerciantes y hacendados mestizos y criollos para arrebatar los recursos a los indios. No estoy hablando solo de sus tierras, sino también monopolizar los mercados de productos, porque había muchas ferias campesinas.

¿Qué consignas u objetivos políticos de la independencia del Perú, considera Usted, han quedado pendientes hasta el día de hoy?

C.M.: El principal sería la igualdad ante la ley. La igualdad de derechos ciudadanos. Este principio básico, el que cada persona tiene el derecho a un nombre, a una respetabilidad, a un honor, a un trato digno. Y ese derecho a la igualdad ante la ley, por más diferente que sea tu idioma, por más diferente que sea tu aspecto, está desde nuestra primera constitución de 1823 como una garantía constitucional inalienable, y a pesar del paso del tiempo siempre ha estado en nuestras once constituciones que hemos tenido a lo largo de los 200 años. Han cambiado muchas cosas, pero ese derecho de igualdad ante la ley y el derecho de tener una buena reputación y un nombre es lo que más se ha mancillado, como lo estamos viendo en estas elecciones. Se ha acusado a la gente de las zonas rurales de falsificar firmas. Se ha dicho que porque son de la sierra (que es un eufemismo para decir campesinos), “no saben”. Se han exhibido públicamente sus nombres y sus firmas, acusándolos de falsificadores, de suplantar identidades sin cotejar con ellos, como si no existieran, como si fueran invisibles, acusándolos de crímenes espantosos. Eso, por ejemplo, es atentar contra el derecho a un nombre, el derecho a la respetabilidad. Entonces, hay cosas básicas que tienen que ver con el reconocimiento de la ciudadanía y de la humanidad del otro, que no estaban en la legislación colonial. Es lo que nos trae la república y que todavía no se llega a cumplir.