„In Argentinien wäre er schon verurteilt“, sagt Anahí Marocchi. Ihr Bruder, Omar Marocchi, wurde 1976 als 19-Jähriger zusammen mit seiner schwangeren Partnerin Haydee Susana Valor in Mar del Plata entführt und in die Marinebasis der Stadt in der Provinz Buenos Aires verschleppt, wo ein Gefangenen- und Folterlager eingerichtet worden war. Seitdem gelten sie als Verschwundene. Kyburg war der verantwortliche zweite Kommandant einer Einheit „taktischer Taucher“ auf dem Militärstützpunkt. Er soll persönlich von Folter und Misshandlung gewusst haben und „als Mitglied eines Gremiums entschieden haben, welche Opfer nicht ausnahmsweise freizulassen, sondern zu töten seien“, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die meisten dieser Opfer sollen „ahnungslos unter dem Vorwand der ‚Verlegung‘ bei sogenannten Todesflügen umgebracht worden sein“.

Andere ranghohe Offiziere, die in dieser Marinebasis eingesetzt waren, wurden in Argentinien wegen Beteiligung an Mord und Verschwindenlassen verurteilt. Kyburg aber, der wegen seiner deutschen Vorfahren neben der argentinischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, setzte sich 2013 nach Deutschland ab, entzog sich damit der argentinischen Justiz und lebte seit 2013 straflos in Berlin. Deutschland lehnte einen Auslieferungsantrag ab, da es seine eigenen Staatsbürger grundsätzlich nicht an Staaten außerhalb der EU ausliefert. Damit ist Deutschland inzwischen zum Rückzugsgebiet für in Lateinamerika gesuchte Doppelstaatler geworden. Das zeigt auch der Fall von Hartmut Hopp, dem früheren Krankenhausleiter der deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile.

Bereits 2019 hatte Anahí Marocchi zusammen mit dem European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin Anzeige gegen Kyburg erstattet. In Zusammenarbeit mit der argentinischen Justiz vernahm die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Zeug*innen in Argentinien und Europa und wertete von Argentinien bereitgestellte Militärakten, Einsatzpläne und frühere Urteile aus. Bei einer Durchsuchung von Kyburgs Wohnung im Berliner Prenzlauer Berg am 31. Januar 2023 wurden Dokumente und Datenträger beschlagnahmt. Am 30. Oktober 2023 wurde die 224-seitige Anklage fertiggestellt und anschließend an das Schwurgericht in Berlin übermittelt, wie Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des ECCHR bestätigt. Da Mitte November bekannt wurde, dass Kyburg bereits am 11. Oktober 2023 eines natürlichen Todes verstorben ist, wird das Verfahren nun aber laut Generalstaatsanwaltschaft voraussichtlich eingestellt.

„Für mich als Angehörige von Verschwundenen und auch für die deutsche und die argentinische Gesellschaft ist es sehr bitter, dass Kyburg straflos ausgegangen ist“, sagt Anahí Marocchi. „Es ist auch sehr enttäuschend, dass die Justiz so langsam ist.“ Tatsächlich führen langwierige Justizabläufe in vielen Fällen zu einem Phänomen biologischer Straflosigkeit. „So schwere Verbrechen wie systematische Entführung, Folter und Mord dürfen nicht straflos bleiben“, kritisiert Rodrigo Díaz, Neffe des Verschwundenen Omar Marocchi. „Das ist ein schwerer Affront für die argentinische Gesellschaft und die Welt.“

Straflos, aber zumindest angeklagt

Die Enttäuschung über die Einstellung des Strafverfahrens teilt Wolfgang Kaleck. Dennoch betrachtet der Jurist die Anklage „als einen wichtigen Erfolg. Für Argentinien wird es wichtig sein, um das Rollback zu verhindern, das von der neuen Regierung zu befürchten ist“, so Kaleck, denn „insbesondere die designierte Vizepräsidentin (von Javier Milei, Victoria Villarruel, Anm. d. Autorin) tritt als sogenannte Negationistin in der Öffentlichkeit auf, sie bestreitet und relativiert also die Verbrechen der Militärdiktatur.“

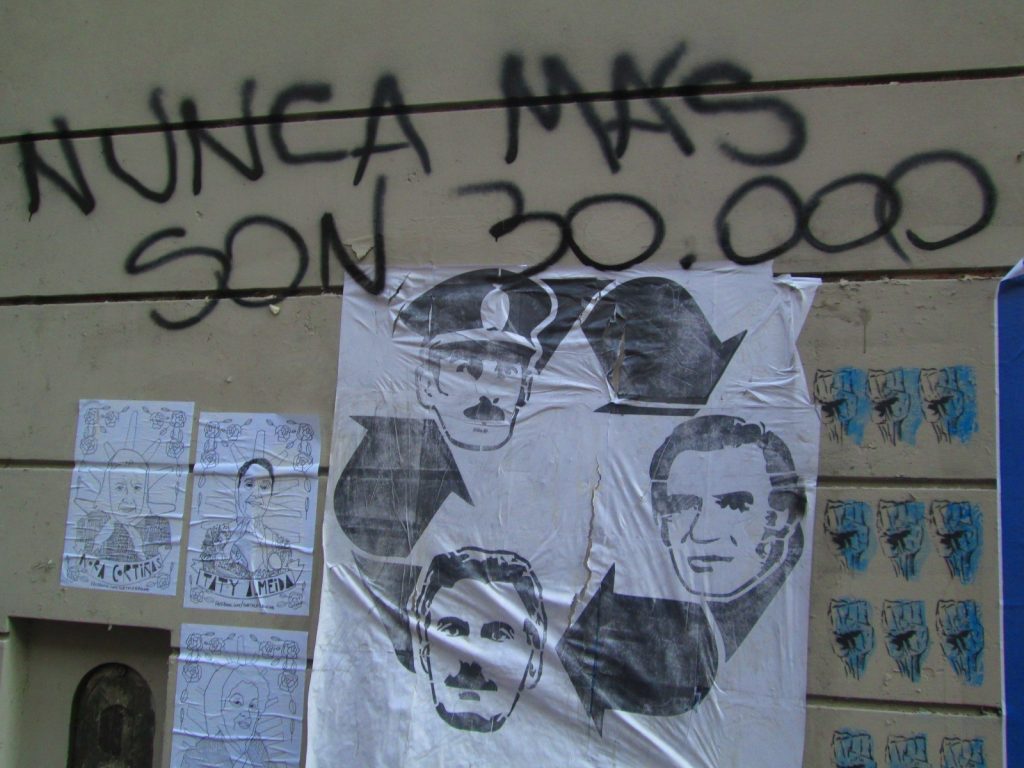

Während der argentinischen Diktatur (1976 bis 1983) verschwanden bis zu 30.000 Menschen gewaltvoll. Argentinische Strafgerichte haben fast 1.500 Personen wegen der Verbrechen der Militärdiktatur verurteilt und damit internationale Standards gesetzt. „Wir verstehen es also auch als unsere Aufgabe, als internationale Experten darauf hinzuweisen, dass die juristische Aufarbeitung der Diktaturverbrechen in Argentinien dem Goldstandard nach völkerrechtlichen und völkerstrafrechtlichen Maßstäben entspricht“, erklärt Kaleck. Er setzt auch „immer noch darauf, dass das Verschwindenlassen der Gewerkschafter bei Mercedes Benz Argentinien wie geplant im nächsten Jahr vor einem Provinzgericht in Buenos Aires in der Verhandlung gegen den ehemaligen Werksleiter Juan Tasselkraut verhandelt wird.“

Auch Leonardo Fossati hofft darauf, dass die argentinische Justiz in offenen Fällen weiter ermittelt. Seine Eltern sind ebenfalls in Argentinien verschwunden: in der Polizeistation Comisaria 5 von La Plata, wo er selbst geboren wurde. Als Baby wurde er illegalerweise als Kind anderer Eltern ausgegeben und erfuhr erst mit über 20 Jahren mithilfe der Großmütter der Plaza de Mayo, wer seine Eltern waren. „Dass Diktaturverbrecher sterben, ohne verurteilt worden zu sein, trifft uns sehr“, sagt Fossati. „Es ist schmerzlich zu sehen, dass sie ihr Leben so leben konnten, als hätten sie keine Verbrechen begangen.“

Heute ist er selbst bei den Großmüttern der Plaza de Mayo aktiv. Er setzt darauf, das Bewusstsein in der Bevölkerung darüber zu stärken, warum Diktaturen in Lateinamerika an die Macht kamen und welche Interessen dahinter standen. So will er dazu beitragen, die Erinnerung wachzuhalten, damit so etwas nie wieder passiert. „Die neu gewählte Regierung (von Javier Milei, Anm. der Autorin) wurde vor allem aus wirtschaftlichen Gründen gewählt“, meint Fossati. Er glaubt, „dass die Bevölkerung immer noch gegen die Verbrechen der Diktatur eingestellt ist und uns im Kampf um Erinnerung, Wahrheit und Gerechtigkeit weiter unterstützen wird.“