Frieden „inmitten des Krieges“

Die Guerilla setzt auf autonome Gebiete

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Mitte Februar drangen Berichte der Defense Intelligence Agency (DIA) der USA an die Öffentlichkeit, denen zufolge das kolumbianische Militär „ungeeignet, schlecht ausgebildet und armselig bewaffnet“ für den Kampf gegen die Guerrilla sei. Innerhalb von fünf Jahren, so die Experten weiter, könnten die Rebellen den endgültigen Sieg davontragen und das südamerikanische Land sich aufgrund der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Guerrillagruppen und Drogenhändlern in einen „Narcostaat“ verwandeln.

Auch wenn hinter der Veröffentlichung des Berichtes, als Teil der konstanten US-amerikanischen Druckstrategie gegenüber Kolumbien, wohl in erster Linie politische Interessen stehen, ist die militärische Bilanz der Armee seit zwei Jahren in der Tat ausgesprochen dürftig. Bei mehreren Angriffen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC), die mit rund 15.000 Mann und Einnahmen von 480 Millionen Dollar im Jahr 1997 (Schätzung des kolumbianischen Verteidigungsministeriums) die größte Rebellenorganisation des Landes ist, mußte das Militär empfindliche Niederlagen einstecken. Allein bei einer Attacke von etwa 1000 Guerrilleros der FARC auf die Antidrogenbasis Miraflores im Department Guaviare im Süden Kolumbiens wurden Anfang August mehr als 100 Soldaten und Polizisten als „Kriegsgefangene“ entführt und die Militäreinrichtungen dem Erdboden gleichgemacht. Der Angriff bewies erneut die strategische und logistische Stärke der Rebellenorganisation, der das unflexible kolumbianische Militär wenig entgegenzusetzen hat. Es ist fraglich, ob die von Verteidigungsminister Rodrigo Lloreda Caicedo angekündigten internen Reformen oder das Versprechen von US-Präsident Bill Clinton, die Militärhilfe um 21 Millionen Dollar zu erhöhen, zu einer grundsätzlichen Änderung führen. Caicedo will die Militäreinheiten zukünftig in größeren und weniger exponierten Stützpunkten konzentrieren und die Zahl der Wehrdienstleistenden ab Ende des Jahres um 10.000 verringern, aber im Gegenzug mehr Berufssoldaten einstellen. Die Idee einer „Professionalisierung“ der Streitkräfte entspringt nicht nur militärstrategischen Überlegungen. Nach einer Umfrage der Tageszeitung El Espectador schwindet die Unterstützung der Bevölkerung für den 18monatigen Kriegsdienst: 60 Prozent der Befragten sprachen sich gegen die Wehrpflicht aus.

Zusätzlich sieht sich die Armee schwerwiegenden Anschuldigungen gegenüber: in einem offenen Brief vom Mai stellte amnesty international fest, daß die Streitkräfte gemeinsam mit den paramilitärischen Gruppen für die überwiegende Anzahl der Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Neben direkten Übergriffen von Soldaten gegen die Zivilbevölkerung geraten immer wieder hohe Offiziere ins Kreuzfeuer der Kritik, denen die Gründung oder Unterstützung solcher Vereinigungen vorgeworfen wird.

Schuldeingeständnis mit einem Staatsakt

In einem offiziellen Staatsakt am 29. Juli erkannte der damalige Noch-Präsident Ernesto Samper Pizano gegenüber Familienangehörigen der Opfer die Schuld des Staates für drei Massaker und zwei außergerichtliche Hinrichtungen an, die zwischen 1991 und 1993 in den Provinzen Cauca, Antioquia und Santander Norte sowie in der Hauptstadt Bogotá von Mitgliedern des Militärs und der Polizei begangen wurden. Sie befinden sich fast alle auf freiem Fuß, da sie nur von Militärgerichten belangt werden können und derartige Prozesse in der Regel mit Freispruch enden. Der Anwalt Luis Carlos Domínguez, der einige Familien der Opfer vertritt, wies darauf hin, daß Präsident Samper „die Verantwortung für Sachverhalte übernimmt, die vor seinem Amtsantritt stattfanden. Der nächste Präsident wird allerdings zusätzlich die Schuld des Staates für die Zunahme des Paramilitarismus während dieser vier Jahre übernehmen müssen.“

Ebenfalls haben verschiedene regionale bewaffneten Banden, die sich oft selbst als autodefensas bezeichnen und deren vorrangiges Ziel die gewaltsame Bekämpfung der Guerilla ist, in besorgniserregendem Umfang an Einfluß gewonnen. Vor allem durch gezielte Hinrichtungen von Personen, die angeblich Kontakte zur Guerilla unterhalten. Die Schwäche des Staates dient als Rechtfertigung für eine radikale Einschüchterungs- und „Säuberungs“-Politik, der nicht selten auch engagierte MenschenrechtlerInnen zum Opfer fallen, die sich um die Aufklärung der Sachverhalte bemühen.

Offenbar agieren paramilitärische Privatarmeen ebenfalls im Auftrag von Großgrundbesitzern und Firmen bei der Durchsetzung von Landinteressen. Ins öffentliche Bewußtsein rückte das Problem im Mai, als in Folge eines Massakers im am Rio Magdalena gelegenen Ölhafen Barrancabermeja ein Generalstreik ausgerufen wurde, der das Land nach vier Tagen an den Rand einer Benzinversorgungskrise brachte. Am Abend des 16. Mai drang eine Gruppe schwerbewaffneter Männer in die Stadt ein, erschoß elf Personen an Ort und Stelle und entführte weitere 35. Die Bildung einer „Wahrheitskommission“ unter Beteiligung der katholischen Kirche und verschiedener Nichtregierungsorganisationen hat dazu geführt, daß die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen neun Angehörige von Polizei und Militär eingeleitet hat, die möglicherweise an dem Überfall beteiligt waren.

„Weihnachten ohne Guerrilla“

Zu direkten Gefechten zwischen Guerilla und Paramilitärs kam es u.a. Ende August im Süden des Departments Bolívar (Nordkolumbien). Dem Vernehmen nach wollen letztere die traditionelle Vorherrschaft der Rebellengruppen in der Bergregion von Perijá brechen. Carlos Castaño, Chef der paramilitärischen Vereinigungen, hat angekündigt, dort an Weihnachten „seine Hängematte aufzuspannen“. Offenbar hält er seine Gegner in dieser Region, die ELN (Nationale Befreiungsarmee) sowie die unbedeutende Abspaltung ERP (Armee der Volksrevolution), für relativ schwach. Zwischen „Paras“ und FARC ist es hingegen bislang kaum zu offenen Gefechten gekommen.

Konspiratives Treffen im Urwald

Innerhalb dieses komplexen Szenarios, in dem Guerillagruppen (vor allem FARC und ELN), paramilitärische Banden und der Staat mit seinen Streitkräften von zweifelhafter Reputation und Kompetenz eine Rolle spielen, wird von Seiten der Politik – insbesondere seit Amtsantritt von Präsident Andrés Pastrana am 7. August – und verschiedenen Vertretern der “Zivilgesellschaft” ein Ausweg gesucht. Das konspirative Treffen im kolumbianischen Urwald zwischen Pastrana und FARC-Chef Manuel “Tirofijo” Marulanda Vélez war zwar eine Überraschung und ein Hoffnungsschimmer für die kolumbianische Öffentlichkeit, ist jedoch zweifellos von langer Hand vorbereitet worden. Da niemals zuvor ein kolumbianischer Präsident persönlich mit den Anführern der FARC gesprochen hatte, war das Echo auf die Videoaufzeichnungen entsprechend enthusiastisch. Doch spätestens zehn Tage darauf – in den drei Tagen vor Vereidigung des neuen Präsidenten – wurde klar, daß der Weg zum Frieden noch sehr weit ist: Die Rebellen griffen in einer landesweiten Offensive massiv staatliche Einrichtungen an. Die FARC bekräftigten zwar erneut ihren grundsätzlichen Willen zum Frieden, machten aber deutlich, daß der Frieden nur „inmitten des Krieges“ geschlossen werden kann.

Auch der anfängliche Optimismus, den der Vertrag von Mainz zwischen Vertretern der kolumbianischen Zivilgesellschaft und der ELN ausgelöst hatte, ist mittlerweile gedämpft. Die Zweifel an der Legitimität dieser “Zivilgesellschaft” werden immer lauter.

Das Ergebnis der Mainzer Verhandlungen nimmt sich ohnehin eher mager aus. So wird das Versprechen der ELN, künftig keine Minderjährigen, Schwangeren oder Personen über 65 Jahre mehr zu entführen, von einigen als falsches Zugeständnis interpretiert, da die Zivilgesellschaft damit indirekt allen „sonstigen“ Entführungen zustimme. Einer der schärfsten Kritiker der Mainzer Verhandlungen ist Verteidigungsminister Caicedo, der darauf hinwies, daß die Menschenrechtskonvention Geiselnahmen grundsätzlich nicht zuläßt.

Die ELN ihrerseits argumentiert, daß sie finanziell von der Lösegelderpressung abhänge und nur bereit sei, von Entführungen abzusehen, wenn eine entsprechende Ersatzfinanzierung bereitgestellt würde. Insgesamt bleibt der Verdacht, daß die ELN durch relativ unbedeutende Konzessionen eine politische Anerkennung sucht und auf politischem Terrain Land gewinnen will, ohne wirklich an der Beendigung des bewaffneten Konfliktes interessiert zu sein.

Zunehmend setzt sich jedoch die Auffassung durch, daß die Rebellen an den anstehenden politischen Reformen beteiligt werden müssen. Im Gespräch ist beispielsweise das Verbot von Privatgeldern für politische Kampagnen und eine grundlegende Neugliederung des Kongresses. Daß der Staat den Krieg auf militärischem Wege nicht mehr gewinnen kann und der (Verhandlungs-)Frieden, vor allem mit den starken FARC, keineswegs „umsonst“ zu haben ist – dieses Bewußtsein hat inzwischen weite Teile von Bevölkerung und Politik erfaßt.

Angst vor dem Militärabzug

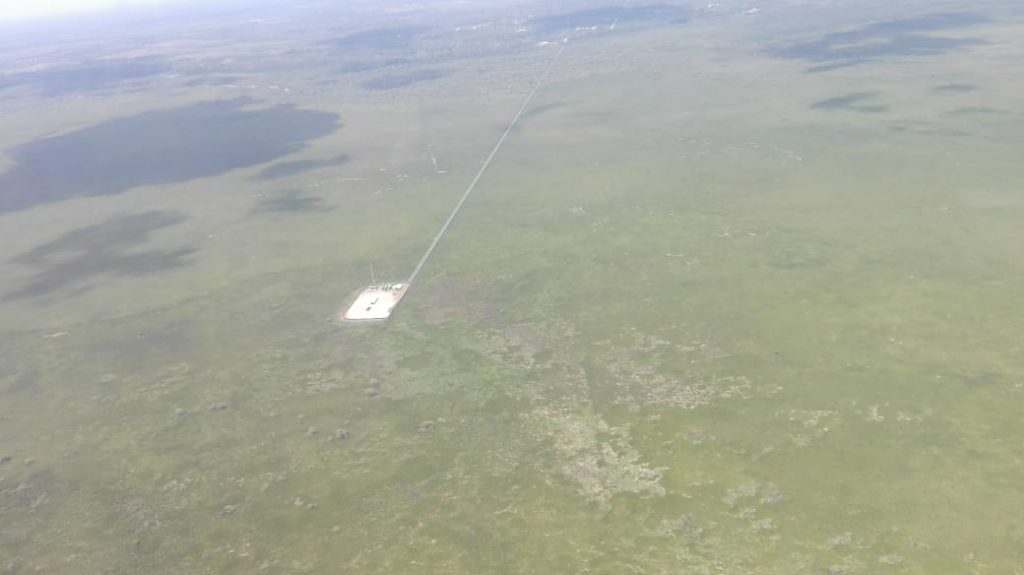

Präsident Pastrana hat bereits mit Einverständnis des Militärs angekündigt, der Forderung der FARC nachzukommen, aus fünf Munizipien im Süden des Landes die Streitkräfte komplett abzuziehen. Diese Region soll dann nach Vorstellungen der FARC zur neutralen Verhandlungszone deklariert werden. Im Gespräch ist eine Fläche von über 60.000 Quadratkilometern mit rund 100.000 EinwohnerInnen, welche vorwiegend von Landwirtschaft und Viehzucht leben. Die Gegend ist traditionelles „Hoheitsgebiet“ der Guerilla und hat in den letzten Jahren besonders heftig unter dem bewaffneten Konflikt gelitten. Währenddessen herrscht in den betroffenen Munizipien Angst: „Viele Familien ziehen weg. Sie lassen ihre Finca zurück und verkaufen ihre Rinder zu Tiefstpreisen, weil sie nicht wissen, was hier mit ihnen passieren wird“, berichtet ein Bewohner des Ortes La Macarena (Meta).

Die Forderung nach einem Abzug der Armee scheint tatsächlich auf den ersten Blick harmloser als sie ist: Militärstrategen warnen davor, daß im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen möglicherweise eine blutige Rückeroberung des „verlorenen Raums“ notwendig werden würde, deren Ausgang nicht vorhersehbar ist.

Guerillaführer „Tirofijo“ träumt außerdem schon seit langem davon, Teile von Südkolumbien in einen Bundesstaat mit weitgehender Autonomie zu verwandeln. Ein ähnlicher Vorschlag der ELN, auf ihr Einflußgebiet bezogen, hat energischen Widerspruch in der Politik ausgelöst. Der Senator Lemos Simmonds bezeichnete ihn als „Wahnsinn“ und sieht die „Integrität und Souveränität Kolumbiens“ gefährdet.

Angesichts der spezifisch kolumbianischen Erfahrungen mit Krieg und Friedensverhandlungen ist ein negativer Ausgang des Verhandlungsversuchs nicht auszuschließen, wenngleich die positiven Signale insgesamt überwiegen. Der politische Schaden in dem Land, das von jahrzehntelangem gegenseitigen Mißtrauen beherrscht wird, wäre allerdings fatal – und der Frieden auf Jahre wieder in weite Ferne gerückt.