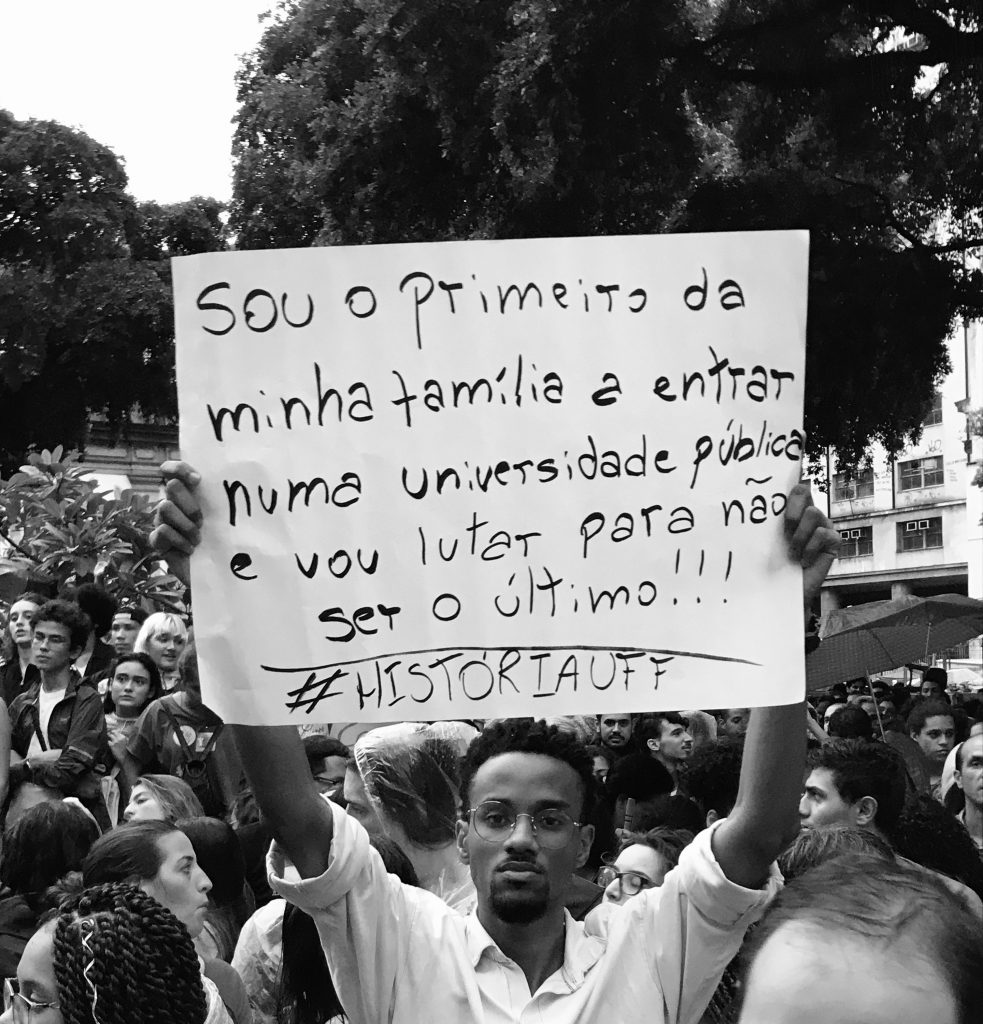

João Paulo da Silva „Ich bin der erste meiner Familie, der auf eine staatliche Universität geht und ich werde dafür kämpfen, nicht der letzte zu sein!“ // Foto: Beatriz Mota

João Paulo da Silva „Ich bin der erste meiner Familie, der auf eine staatliche Universität geht und ich werde dafür kämpfen, nicht der letzte zu sein!“ // Foto: Beatriz Mota

In ein paar Tagen wird Julia De Souza Rodrigues auf eine Konferenz nach Italien fahren, doch bis dahin wird die Neurowissenschaftlerin weiter protestieren. Souza Rodrigues forscht für ihre Doktorarbeit an der Bundes-Universität UFABC im Süden von São Paulo zu dem Zusammenhang von muskulärer und neuronaler Aktivität. Möglich macht das auch ein Stipendium, das sie aus öffentlichen Geldern für vier Jahre erhält. Souza Rodrigues hat einen wissenschaftlichen Schnellstart hingelegt, sie ist erst 21 Jahre alt. Inzwischen hat sich auch Harvard bei ihr gemeldet und sie eingeladen. Es ist nicht so, dass es unter den linken Vorgängerregierungen keine Kürzungen gegeben hätte, sagt sie, „aber der große Unterschied sind die Rechtfertigungen. Unter Dilma hieß es, wir haben kein Geld, aber in keinem Augenblick wurden wir derartig angegriffen. Heute sehen wir, dass die Regierung die Leute nicht respektiert, die das Beste für ihr Land wollen“. Für Bildung und gegen die Regierung demonstrieren gehört für sie in diesen Tagen unbedingt zusammen.

„Er hat Geld für die Milizen, aber nicht für Bildung“

„Raus Bolsonaro!“, das steht wie ein einstimmiges Fazit auf den Bannern, schallt durch die Reihen der Protestierenden und findet immer wieder zustimmende Antworten von den Balkons der angrenzenden Hochhäuser und im Hupen vorbeifahrender Autos. Die Studierenden rufen „Er hat Geld für die Milizen, aber nicht für Bildung“ oder fordern „Bücher ja, Waffen nein“. Am 15. Mai haben sie schließlich die gesamte Avenida Paulista besetzt, die größte und wichtigste Straße in São Paulo. Gewerkschaften, Parteien und Studierendenvereinigungen hatten landesweit zum Nationalstreik an Universitäten aufgerufen, mehr als 1,5 Millionen Menschen sollen es am Ende gewesen sein, in über 170 Städten. Offizielle Zahlen der Polizei gibt es nicht.

Protest der philosophischen Fakultäten am 3. Mai 2019 // Foto: Lisa Pausch

Die Schwarzen-Bewegung hat die Quotenregelung erreicht, aber ohne passende Politiken können wir nicht an den Unis bleiben

Es ist die erste große Protestwelle seit dem Amtsantritt des rechtsextremen Jair Bolsonaro. Ende April nahm sie Fahrt auf, auch als Folge von fliegenden Personalwechseln und zweifelhaften Aussagen des Bildungsministers.

Abraham Weintraub, Ökonom mit Erfahrung im Finanzsektor, ist selbst erst seit Anfang April im Amt. Sein Vorgänger, Ricardo Vélez Rodríguez, hatte kurz vor seiner Entlassung in einem Interview gesagt, es habe 1964 keinen Putsch gegeben, „sondern einen souveränen Beschluss der brasilianischen Gesellschaft“ und er wolle entsprechende Änderungen in Lehrbüchern vornehmen. Dass er ein paar Tage später entlassen wurde, hing eher mit internen Streitigkeiten zusammen als mit inhaltlichen Unstimmigkeiten. Wie auch Vélez Rodríguez hat es sich sein Nachfolger Weintraub auf die Fahnen geschrieben, Universitäten von einem vermeintlichen „Kulturmarxismus“ zu befreien. Eine Regierungsmaxime ganz im Sinne von Bolsonaros Guru, dem rechten Philosophen Olavo de Carvalho, nach dem das größte Problem Brasiliens der „Kulturmarxismus“ sei, der von den Linken in allen Sektoren der Gesellschaft verbreitet werde.

Nachdem der Kampf gegen die Kulturszene schon im März rhetorische Auswüchse in sozialen Netzwerken getrieben hatte, folgte am 24. April eine Ankündigung Jair Bolsonaros auf Twitter. Ausgaben für Soziologie und Philosophie sollten gekürzt werden, hieß es da, man werde sich auf andere Bereiche konzentrieren, die einen „direkten Nutzen für den Steuerzahler“ hätten, wie „Ingenieurswissenschaften und Medizin“.

Am 29. April legte Caroline de Toni, Abgeordnete der Regierungspartei, einen Gesetzesentwurf vor, der vorsieht, Paulo Freire den Titel als „Patron der brasilianischen Bildung“ zu entziehen. Dieser war ihm unter der linksgerichteten Regierung von Dilma Rousseff 2012 zuerkannt worden. „Paulo Freire war Marxist und er hat sich mehr um Politik gekümmert“, erklärte de Toni. Die Abgeordnete gehört mit zu den Carvalho-Anhängern und ist Verteidigerin der Initiative „Escola Sem Partido“ (Schule ohne Partei), deren Ziel es ist, gegen die linke „Indoktrination“ von Schüler*innen vorzugehen. Der brasilianische Pädagoge und Philosoph Paulo Freire (1921-1997) wurde für sein Werk Die Pädagogik der Unterdrückten weltweit rezipiert, seine Schriften sind Teil des Weltdokumentenerbes der UNESCO.

Am 30. April kündigte das Bildungsministerium (MEC) an, zunächst 30 Prozent der Budgets an den bundesstaatlichen Universitäten UFBA (Bahia), UFF (Rio de Janeiro) und UnB (Brasília) zu streichen, mit der Begründung, sie hätten die Erwartungen an ihre akademische Arbeit nicht erfüllt, stattdessen verursachten die Studierenden „Durcheinander“ und „lächerliche Veranstaltungen“. Bildungsminister Weintraub nannte als Beispiel für diesen „Radau“ etwa „Ohne-Land- Aktivisten“ und „nackte Menschen“ auf dem Campus, ohne diese Angaben genauer zu spezifizieren. Inzwischen geht die regierungsunabhängige Bundesstaatsanwaltschaft juristisch gegen Weintraub vor und fordert eine Entschädigung über eine Million Euro als „kollektiven Moralschaden“. Nach heftiger Kritik wurde diese Kürzung auf alle bundesstaatlichen Universitäten ausgeweitet.

Gabriel Dias, 19, ist Geschichtsstudent an der bundesstaatlichen Universität UNIFESP in São Paulo. Er hatte bereits am 3. Mai den ersten Protest der philosophischen Fakultäten organisiert. An dem Tag waren etwa 200 Studierende in São Paulo auf der Straße. „Die UNIFESP hatte historisch gesehen schon immer ein Profil von vielen Schwarzen Studierenden und jenen aus der Arbeiterklasse“, betonte er, „Wir leiden am meisten unter dem Angriff auf die Maßnahmen, die uns den Verbleib an der Uni überhaupt ermöglichen. Die Schwarzen-Bewegung hat die Quotenregelung erreicht, aber ohne passende Politiken können wir nicht an den Unis bleiben.“

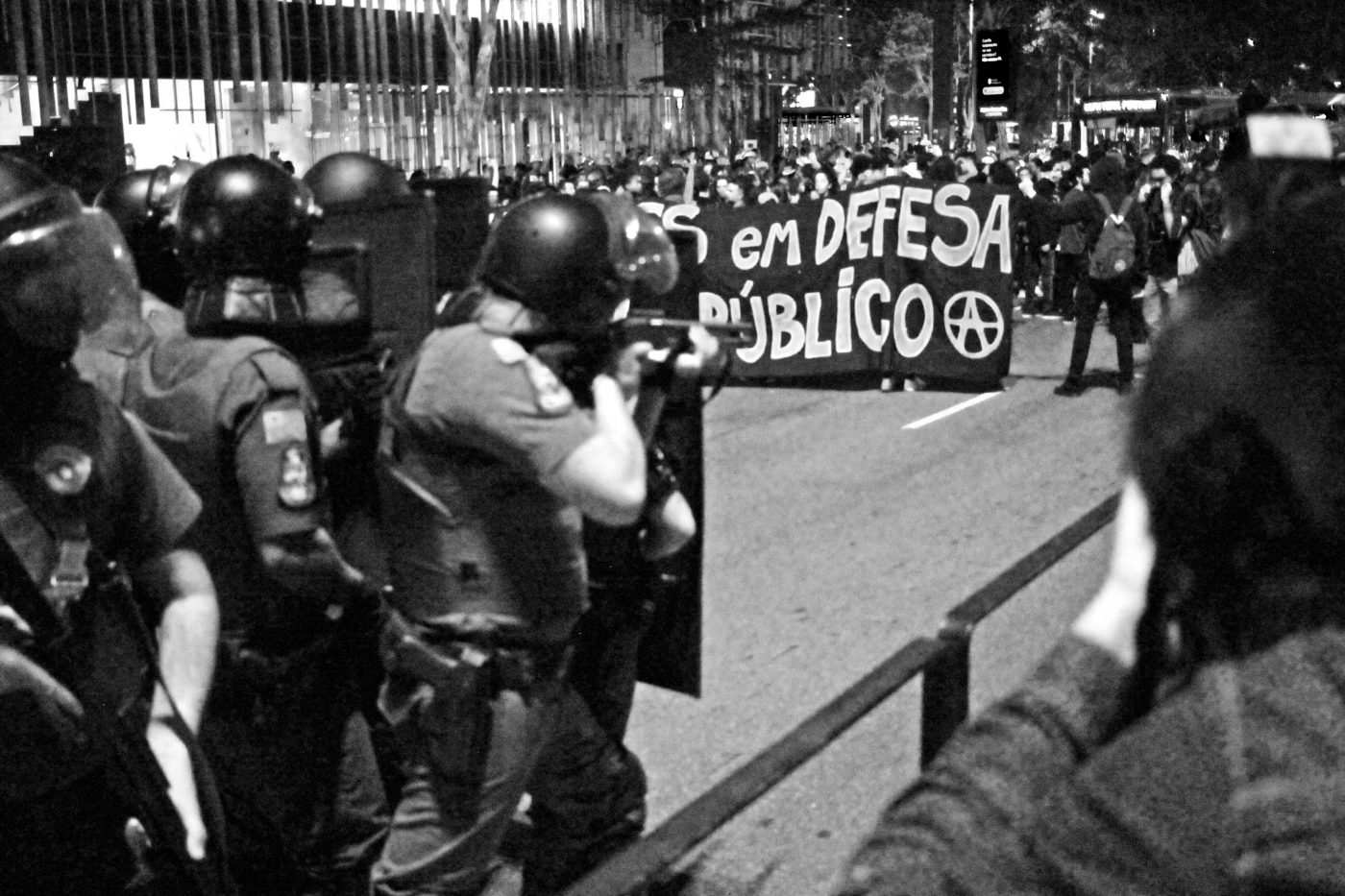

Brachiale Polizeipräsenz Bildungsprotest in São Paulo am 23. Mai // Foto: Lisa Pausch

Brachiale Polizeipräsenz Bildungsprotest in São Paulo am 23. Mai // Foto: Lisa Pausch

In einem ersten Schritt hatte die Regierung zu verstehen gegeben, 30 Prozent aller Gelder für bundesstaatliche Universitäten einzufrieren, später revidierte sie diese Aussage, es gehe um die „nicht-obligatorischen“ Zahlungen und das auch nur „vorübergehend“. Sollte die Rentenreform durchgehen, so Weintraub, könnten auch die Zahlungen für die Bildung wieder freigegeben werden. Mehrere Gruppen sprachen sich auf den Bildungsprotesten ausdrücklich auch gegen die Rentenreform aus.

Hintergrund der Einsparungen ist auch ein Haushaltsdefizit von über 139 Milliarden Reais (derzeit umgerechnet 31 Milliarden Euro). Das Bildungsministerium soll dabei auf umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro seiner insgesamt bewilligten 34 Milliarden. Euro verzichten. Für die bundesstaatlichen Unis bedeutet das: Von den bewilligten 11,5 Milliarden Euro für die bundesstaatlichen Universitäten sollen 3,5 Prozent wegfallen, also mehr als 400 Millionen Euro. Das klingt wenig, bedeutet in der Praxis aber rund 30 Prozent weniger für all die Kostenpunkte, die nicht auf Löhne oder Renten entfallen. Allein die Personalkosten verschlingen mit umgerechnet 9,6 Milliarden. Euro mehr als 85 Prozent der Gesamtkosten an diesen Unis. Unter diese sogenannten nicht-obligatorischen Kosten fallen Neubauten, Renovierungen oder auch die Ausstattung für Labore, laufende Kosten für Wasser, Gas, Strom, Reinigungs- und Sicherheitspersonal, Mensen, Transport, Lehrmittel und vor allem Stipendien- und Projektmittel. Der Einschnitt ist an den Universitäten unterschiedlich, beläuft sich an den Universitäten im Süden der Bahia und Mato Grosso do Sul aber auf über 50 Prozent.

Ricardo Fonseca, Rektor der bundesstaatlichen Universität UFPR in Curitiba warnte vor einer Schließung der Universität, sollten die Kürzungen weiter bestehen bleiben. „Zu diesem Zeitpunkt werden sie die Aktivitäten im zweiten Semester unmöglich machen“. Die UFRJ in Rio de Janeiro beklagte, bereits jetzt mit einem Defizit von 170 Millionen Reais haushalten zu müssen, eine Folge vorheriger Kürzungen.

Gerade Stipendien haben es in den letzten Jahren Teilen der marginalisierten Bevölkerung erleichtert, Zugang zu höherer Bildung zu bekommen. Das bundesstaatliche Gesetz N.12711 wurde 2012 beschlossen, demnach müssen mindestens 50 Prozent der Studienplätze an Schüler*innen aus öffentlichen Schulen vergeben werden. Diese sind in Brasilien dafür bekannt, zwar kostenlos aber nur unzureichend auf die Aufnahmeprüfungen der Unis vorzubereiten. Dementsprechend niedrig war die Quote der Schüler*innen aus öffentlichen Schulen vor allem an den Exzellenzuniversitäten. Das Gesetz regelt auch die Quoten für Schwarze Menschen, People of Color (PoC) und Indigene, sie orientieren sich an dem jeweiligen Bevölkerungsanteil in den Bundesstaaten. Nach Angaben des nationalen Bildungsforschungsinstituts INEP sind in den ersten drei Jahren nach Gesetzesbeschluss die Zahlen der angenommenen Absolvent*innen aus öffentlichen Schulen von knapp 29.000 auf über 78.000 gestiegen, die Zahl der Studierenden, die sich als Schwarze oder PoC identifizieren, von knapp einer auf über zwei Millionen.

Parallel zu den Nachrichten aus dem Bildungsministerium stellten die Abgeordneten der Regierungspartei PSL Rodrigo Amorim in Rio de Janeiro und die Lehrerin Dayane Pimentel im Bundesstaat Bahia Gesetzesentwürfe vor, die das Quotensystem an den Universitäten beenden sollen.

Auch vor diesem Hintergrund kann das Foto des 20-jährigen João Paulo da Silva als ein Symbol gesehen werden. Die Journalistin Beatriz Mota fotografierte den Studenten während der Proteste am 15. Mai in Rio, er blickt entschlossen in die Kamera, auf seinem Schild steht: „Ich bin der erste meiner Familie, der auf eine staatliche Universität geht und ich werde dafür kämpfen, nicht der letzte zu sein!“ Sein Foto wird auf Facebook tausendfach geteilt. Er selbst habe nicht mit dieser Verbreitung gerechnet, schreibt da Silva später auf Twitter und: „Ein junger lebender Schwarzer Studierender in einer Zeitung, das ist, was zählt, nicht nur weil ich das bin. Zwischen all den Todesnachrichten über unsere Leute, glaube ich, ist das eine andere Schlagzeile.“

Präsident Jair Bolsonaro ist während der Proteste außer Landes auf Staatsbesuch in den USA. Die Proteste seien Werk von „nützlichen Idioten“, die nicht einmal die Formel von Wasser kannten, weiß er aus der Ferne zu kommentieren, „Schwachköpfe, die als Manövriermasse einer kleinen Gruppe von Schlaumeiern dienen, die den Kern unserer Bundesuniversitäten in Brasilien ausmachen“. Ein paar Tage später kündigte die Regierung an, rund 20 Prozent der Kürzungen zurückzunehmen – ob aus Angst vor weiteren Protesten, bleibt unklar.

Angesichts der zweiten großen Proteste am 30. Mai, teilte das Bildungsministerium mit, es sei Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und Eltern „nicht erlaubt, während der Unterrichtszeit Proteste zu verbreiten und anzuregen“. Minister Weintraub ermutigte in einer Videobotschaft dazu, entsprechende Personen direkt auf der Website des Ministeriums anzuzeigen.