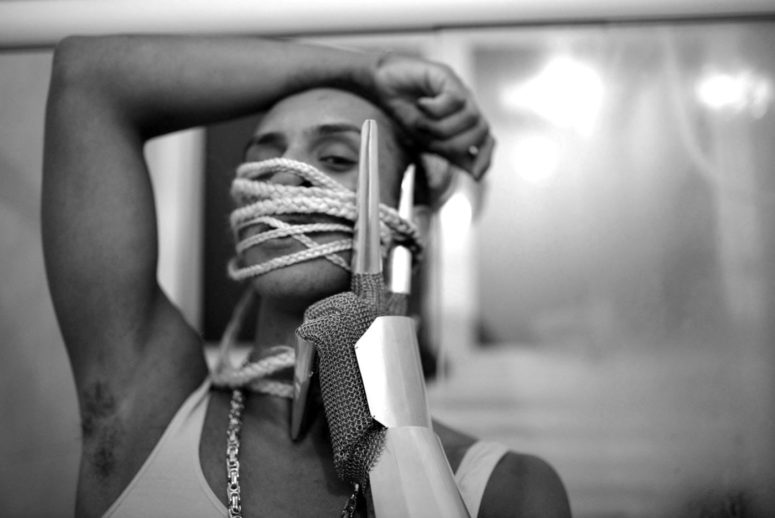

Die Erzählung von Bixa Travesty (75min) unterteilt sich in drei Ebenen. Da ist zunächst die Bühne, auf der die brasilianische Popfigur und schwarze Trans*frau Linn Da Quebrada zusammen mit Jup Do Bairro (auch Trans* und seine Partnerin in Crime) mächtige, politische und rhythmische Funk-Lieder singt. Die Performances sind voller Farben und Energie, so dass die Message tief ins Bewusstsein der Zuhörer*innen dringt. Die Lieder greifen brasilianische Machos und die rassistische Gesellschaft an, sind voller Wut, die sich aus der Unterdrückung armer schwarze Transsexueller speist. In dieser Wut gibt es aber eine echte Klarheit, die zu hören wichtig ist.

Die zweite Ebene: Linn Da Quebrada und Jup sprechen über verschiedene Anliegen in ihrem Radioprogramm. Unter anderem werden die Themen Hochzeit, Liebe, Politik, Machismus oder Körper mit unvergleichlichem Humor und Charisma von beiden Künstlerinnen behandelt. Das Radioprogramm wäre sehr empfehlenswert für religiöse Fundamentalist*innen, weil beide Frauen sich darum kümmern, kontroverse Fragen über Transsexualissmus ganz einfach zu beantworten.

Die dritte Ebene ist vielleicht die wichtigste von allen und auch der Grund, der diese 75minütige Dokumentation zur einem der “Must-See-Filme” der 68. Berlinale machte. Die Kamera verlässt die Bühne und die Radiosendung und betritt Da Quebradas privates Leben. Die erste Szene spielt in der Küche. Während das Essen gekocht wird, spricht Linn mit ihrer Mutter über die Romantisierung von Armut, ihre eigene Familiengeschichte in den Favelas von Sao Paulo und wie wichtig es ist, sich selbst und den eigenen Körper zu lieben. Ab diesem Punkt wird man tiefer in Da Quebradas Leben getaucht, um sie kennenzulernen: zum Beispiel wie sie gegen den Krebs gekämpft und überlebt hat und welche politischen und körperlichen Reflektionen sie dadurch erfahren hat. Linn da Quebrada hat eine besondere Einstellung, die sie alle diese Themen immer mit einem positiven Blick betrachten und über sie lachen lässt. Sie hat ein grosses Charisma. Die Zuschauer*innen müssen unwillkürlich zusammen mit ihr lachen und sich vielleicht – warum nicht? – ein bisschen in sie verlieben.

Musik und Rhythmus spielen in diesen Film eine besondere Rolle, dafür haben die Brasilianer*innen einfach ein gewisses Talent. Man kann sich auf großartige Bilder, Humor und viel Queer Twerking freuen.

Der Film der Regisseur*innen Claudia Priscilla und Kiko Goifman lief auf der Berlinale in der Sektion Panorama und gewann den queeren Filmpreis Teddy Award für die beste Dokumentation.