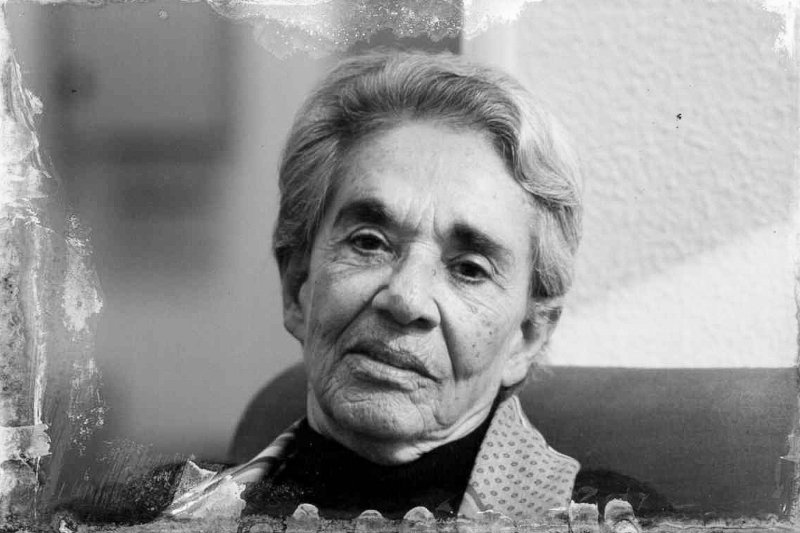

Übte offen Kritik an Konventionen Die Sängerin Chavela Vargas (Foto: Paul Chaverri & Ana Castro)

Es war ein ganz normaler Tag im Leben des Umweltanwalts Paul Chaverri – damals, vor 28 Jahren. Da stand plötzlich seine Nachbarin Yisela Ávia Vargas mit ihrer Tante vor der Tür. Sie tranken Limonade zusammen, erzählten sich die Neuigkeiten aus dem Ort und Paul fragte nach ihrem Anliegen. Tante Isabel war gerade aus Mexiko heimgekehrt und suchte eine Bleibe in der Nähe ihrer Familie, in der beschaulichen Gemeinde (Kanton) Flores vor den Toren San Josés, der Hauptstadt Costa Ricas. Bevor die beiden Damen wieder gingen, überschaute die Tante Pauls weitläufiges, grünes, fast unbebautes Grundstück am Fluss. „Wenn ich wählen könnte“, sagte sie, „würde ich gerne auf einem solchen Grundstück alt werden“. Don Paul bewegt dieses Ereignis bis heute. Denn er wusste damals nicht, dass besagte Tante die berühmte Sängerin Isabel „Chavela“ Vargas war. Zwei Schlüsse zog er aus diesem Treffen: „Erstens, was für ein kulturloser Idiot ich war, Chavela Vargas nicht erkannt zu haben“, er lachte. „Und zweitens, was für eine schlichte Person sie eigentlich war.“ Im Oktober 2022, also 28 Jahre später, und zehn Jahre nach ihrem Tod im August 2012, ernannte das costa-ricanische Parlament jene Isabela „Chavela“ Vargas zur Benemérita de las Artes Patrias, zur verdienstvollen Künstlerin des Landes.

Berühmt wurde Isabel „Chavela“ Vargas gleich zweimal. Erst machte sie sich vor allem als Ranchera-Sängerin im Mexiko der 1960er Jahre einen Namen. Damals verkehrte sie mit den größten Künstler*innen der Zeit wie Cantinflas, Gabriel García Márquez, Elizabeth Taylor, Picasso, Ava Gardner oder Grace Kelly. Zwei Jahre lebte sie bei Diego Rivera und Frida Kahlo. Allerdings geriet die Karriere der extravaganten Dame nach und nach ins Stocken, da eine starke Alkoholsucht und der Machismo im Musikgeschäft ihr größere Engagements verwehrten. Dann, in den frühen 1990er Jahren, wurde sie eher zufällig wiederentdeckt. Zunächst gewann sie der deutsche Regisseur Werner Herzog für eine Rolle in seinem Film Cerro Torre. Anschließend verhalfen ihr der spanische Regisseur Pedro Almodóvar und der Sänger Joaquín Sabina zu einem fulminanten Comeback als Sängerin und Schauspielerin. Vargas’ Oeuvre umfasst geschätzt 40 Schallplatten und sechs Filme.

Neben ihren Erfolgen spielt der kulturhistorische Hintergrund ihres Lebens eine entscheidende Rolle für die Ernennung zur Ehrenbürgerin von Costa Rica. Die Abgeordnete Ada Acuña erklärte während der Abstimmung, die Ehrenbürger*innenwürde stehe stellvertretend „für all jene Künstlerinnen, die gezwungen waren, das Land zu verlassen, um als solche anerkannt zu werden“. Denn Chavela Vargas teilte das Schicksal zahlreicher vor allem weiblicher Kunstschaffender im Costa Rica des frühen 20. Jahrhunderts, die zur freien Ausübung ihrer Talente meist nach Mexiko auswanderten, darunter auch die heute als „Nationaldichterin“ gefeierte Carmen Lyra. „Diese großen Geister kämpften zuerst gegen ihre Heimat an, da sie nicht in die Grenzen der alten Traditionen passten“, kommentiert die Philologin und Vargas-Expertin Sonia Jones Leon diesen Ausbruch mit Blick auf die engmaschigen Institutionen Staat und Kirche im Costa Rica der 1930er und 1940er Jahre. Und so begründet auch die ehemalige progressive Abgeordnete Paola Vega ihre Initiative zur Ehrung von Isabel Vargas nicht nur damit, dass sie als „eine der wichtigsten Referenzen der lateinamerikanischen Musik, die in Costa Rica geboren wurde“ zähle, sondern auch „als eine Revolutionärin gegen den Machismo und die Homophobie ihrer Zeit.“

Ranchera singen, trinken, rauchen Chavela Vargas (Mitte) spaltet das recht konservative Costa Rica bis heute (Foto: Paul Chaverri & Ana Castro)

Denn was Chavela Vargas von anderen Künstler*innen ihrer Generation unterschied, war zweifelsohne die Radikalität ihres artistischen Ausdrucks. Schon in ihrer Jugend fiel sie in ihrem ländlich geprägten und streng konservativen Heimatort durch ihre rebellische und sonderbar maskuline Art auf. Als Tochter von Kaffeebauern lernte sie früh lesen und schreiben. „Aber anstatt sich auf ihre Zukunft als verheiratete Hausfrau vorzubereiten, folgte das junge Mädchen den Landarbeitern zu den Cantinas, jene verruchten Kneipen, in denen Schnaps getrunken und Gitarre gespielt wurde, das beeinflusste sie zweifelsohne“, erzählt Ana Castro, costa-ricanische Aktivistin für Gleichstellung, Musikerin der Band Claroscuro und Bekannte Chavelas.

Chavela Vargas als „eine Revolutionärin gegen den Machismo“

In einem Land, in dem es nicht einmal schicklich war, dass Frauen Gitarre spielten, trug Vargas entgegen der Konvention Hosen und Hut, jagte in ihrer Freizeit mit einem Revolver die Schlangen in den Kaffeeplantagen und kokettierte mit den Gerüchten über ihre gleichgeschlechtlichen Zuneigungen, indem sie Liebeslieder für Frauen sang. In jener Zeit wurde sie damit schnell zur Ausgeschlossenen. Weder in der traditionellen Gesellschaft noch in der mächtigen katholischen Kirche oder ihrem um Contenance bemühten Elternhaus war Platz für sie. „Es muss schrecklich für sie als queere Person gewesen sein“, kommentiert Ana Castro die Situation, „in der Dynamik eines Dorfes provoziert so etwas tägliche Beschimpfungen, Isolation und Scham innerhalb der eigenen Familie. Ich bin mir sicher: Wenn sie nicht geflohen wäre, hätte sie sich das Leben genommen.“ Mit 17 Jahren „floh“ Chavela über Kuba nach Mexiko. Dort führte sie einen noch exzentrischeren Lebensstil. Sang sie doch ausgerechnet die „Männermusik“ der Ranchera, trank, rauchte und wirkte aktiv mit an ihrem Legendenstatus, in dem sich die Wahrheit und das Phantastische immer mehr miteinander vermengten. Irgendwo zwischen den gefühlsüberladenen Welten ihrer Lieder, dem magischen Realismus der lateinamerikanischen Avantgarde jener Zeit und ihrem ungebrochenen Freiheitssinn entstanden Chavelas symbolreiche, poetische und interpretationsoffene Schilderungen ihres Lebens. Deshalb sind viele Ereignisse nach wie vor nur vage nachzuzeichnen, ihre Lebensdaten voller Unklarheiten und Widersprüche.

Dieses radikale Ausbrechen aus jeder gesellschaftlichen Ordnung und die offene Kritik an jeglichen Konventionen passt nicht in das noch immer etwas spießige Flores mit seinen alteingesessenen Familien. Bis heute wird Chavela Vargas in der Gemeindegeschichte mit keinem Wort erwähnt. Und auch dem Rest des Landes sind derartige Eskapaden eher fremd. Die Ernennung Chavela Vargas zur Benemérita wurde daher zum Gegenstand zahlreicher Kontroversen. Der evangelikale Parlamentsabgeordnete Fabrizio Alvarado fasste die öffentliche Meinung bei der Begründung seiner Ablehnung etwa so zusammen: „Frau Vargas hatte keine Verbindung zu unserem Land, vielmehr leugnete und zweifelte sie unsere Kultur und Gewohnheiten an. Sie hat sich immer als Mexikanerin verstanden (…) und zudem äußerte sie sich unvorteilhaft negativ über ihr eigenes Vaterland, öffentlich und eindeutig.“ Ana Castro wundert diese Ansicht wenig. „Die Kritiker*innen sind letztendlich die gleichen Menschen, die sie damals aus ihrer Heimat vertrieben haben, sie ließen sie nie zur Ruhe kommen. Nur diese Leute hat sie direkt angegriffen. Und sie hatte alles Recht dazu! Chavela hat Costa Rica nie gehasst, sie war oft und gerne hier. Sie fühlte sich nur nie wirklich zu Hause hier.“

„Chavela hat Costa Rica nie gehasst. Sie fühlte sich nur nie wirklich zu Hause hier.“

Auch Paul Chaverri stieß auf mächtigen Widerstand, als er versuchte, die Beziehung zwischen Chavela und Costa Rica neu zu interpretieren. Auf seinem weitläufigen Grundstück in Flores hat er eine kleine Bühne – und er nutzt sie gerne, um sich mit Musiker*innen zu umgeben. Bei Recherchen mit besagter Nichte stießen sie zudem auf den vollständigen Nachlass von Chavela: ihre Gitarre, Ponchos, Fotos, signierte Bücher und sogar ihre Kinderschuhe. Die Idee war geboren, gemeinsam mit dem Musikkollektiv Sonamos Latinoamérica ein mehrtägiges Festival zu organisieren. Neben Konzerten sollten auch Workshops über lateinamerikanische Musik stattfinden. „Costa Ricas Schulden bei Chavela und Chavelas Schulden bei Costa Rica“, lautete das Motto. Es kamen Künstler*innen aus ganz Lateinamerika, um auf dem Festival zu spielen.

Während das mexikanische Kulturinstitut in Costa Rica dieses Vorhaben unterstützte, regte sich im Gemeinderat von Flores schnell hartnäckiger Widerstand. Die Idee, Musikworkshops für die Schüler*innen anzubieten, wurde umgehend untersagt. Ein öffentliches Konzert in der Turnhalle der lokalen Schule sollte einige Stunden vor der Aufführung auf Eis gelegt werden. Sogar die Polizei war vor Ort – ein sehr seltener Anblick im friedlichen Costa Rica. Angeblich verstoße das Konzert als Großveranstaltung gegen die Hygieneauflagen in der Coronapandemie. Ein zähes Argumentieren und Verhandeln war die Folge, das Konzert stand auf der Kippe. Künstler*innen aus Argentinien, Ecuador und anderen Ecken des Kontinentes wunderten sich über diesen harschen Widerstand der Gemeinde gegen die Würdigung einer seiner lateinamerikaweit gefeierten Töchter. Es ist dem beherzten Einsatz des Schulleiters zu verdanken, dass die Veranstaltung mit 50 Teilnehmer*innen im letzten Moment stattfinden konnte. Große Aufmerksamkeit erregte das Festival nicht. Das liegt wohl auch am Coldplay-Konzert, das zeitgleich im Nationalstadion stattfand – vor 20.000 Menschen. Als deren Sänger zum Abschluss des Großevents das patriotische Lied „Patriótica Costarricense“ sang, wurde das Konzert als Sternstunde der costa-ricanischen Kultur gefeiert. Don Paul lacht verächtlich, wenn er die Geschichte hört und nennt sein in den vergangenen 28 Jahren kaum verändertes Grundstück samt Bühne im Herzen der Gemeinde nun offiziell „Kulturzentrum Chavela Vargas“. Trotzdem sind sich Paul und seine Mitstreiter*innen sicher, dass es noch eine Weile dauern wird, bis Isabel Vargas in Costa Rica eine sichere Bleibe findet.