Mit rund 11,5 Millionen Einwohner*innen ist Rio Grande do Sul der Bundesstaat mit der sechstgrößten Bevölkerung Brasiliens. Seine Fläche von 281.748 Quadratkilometern entspricht fast der Größe Deutschlands. Von den Überschwemmungen zwischen der letzten Aprilwoche bis zur ersten Juniwoche waren 476 von den 497 Kommunen, also fast der gesamte Bundesstaat, betroffen.

Nach Angaben des Zivilschutzes wurden bisher 172 Todesfälle bestätigt, 44 Personen werden vermisst und 806 Personen erlitten Verletzungen. Insgesamt waren rund 2,4 Millionen Menschen direkt von den Überschwemmungen betroffen. Über 35.000 Menschen wurden obdachlos und über eine halbe Million musste evakuiert werden. Zu den am stärksten betroffenen Gebieten zählt mit Porto Alegre die Hauptstadt des Bundesstaates, auch weitere Ballungsgebiete wurden überschwemmt. Die Hauptstadt liegt am Ufer des Sees Guaíba, in den fünf Flüsse münden, und ist damit besonders von Hochwasser bedroht. Allerdings liegt die bis dato vorletzte große Überschwemmung 83 Jahre zurück und hatte ein geringeres Ausmaß als die aktuelle. Infolge des Ereignisses wurde die mehr als zweieinhalb Kilometer lange Hochwasserschutzmauer von Mauá gebaut. Seitdem sind jedoch nur wenige Investitionen in die Instandhaltung und den Ausbau der Hochwasserschutzinfrastruktur getätigt worden.

Das Chaos managen

Die Überschwemmungen haben wichtige Infrastruktur, etwa Autobahnabschnitte und Brücken, in der Region zerstört. Zudem musste der wichtigste Flughafen des Bundesstaates, Salgado Filho, geschlossen werden. Seine Wiedereröffnung wird nach Einschätzung der deutschen Verwaltungsgesellschaft Fraport erst im Dezember möglich sein. Flüge, auch für die Lieferung von Hilfsgütern, müssen über vier kleinere Flughäfen in verschiedenen Regionen des Staates durchgeführt werden.

Die Regierungen des Landes und anderer Bundesstaaten zeigen Einsatz: Präsident Luiz Inácio „Lula“ da Silva hat den Staat in den vergangenen 40 Tagen bereits viermal besucht. Zudem wurde Rio Grande do Sul die Aussetzung von Schuldenrückzahlungen für drei Jahre bewilligt. Die Höhe des Schuldendienstes pro Jahr beläuft sich auf insgesamt 3,5 Milliarden Reais (etwa 611 Millionen Euro). Diese werden nun an einen Investitionsfonds zur Abmilderung der Auswirkungen von Überschwemmungen überwiesen. Für die von der Flut betroffenen Menschen wurden zudem eigens der Zugang zu Hilfskrediten geschaffen.

In einer Pressekonferenz am 3. Juni bezifferte der Gouverneur von Rio Grande do Sul die für den Wiederaufbau nötige Summe auf 19 Milliarden Reais (etwa 3,3 Milliarden Euro). Zur Leitung des Projekts wurde ein Sondersekretariat für Krisenmanagement eingerichtet.

Bereits im September und im November 2023 wurde der Bundesstaat und insbesondere die Metropolregion wiederholt von heftigen Regenfällen heimgesucht, die in ihrer Stärke die der Vorjahre übertrafen. Infolge dessen mussten viele Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden und erlitten erhebliche materielle Verluste.

Als Ursache für die hohen Niederschlagsmengen kommen verschiedene Faktoren zusammen. Dazu gehört zum einen das Naturphänomen El Niño. Hinzu kommen eine starke Windströmung, die das Wetter instabil macht, ein aus dem Amazonasgebiet kommender Feuchtigkeitskorridor sowie atmosphärische Blockierungen im Zentrum des Landes. Dies verursacht Hitzewellen und verhindert, dass die Regenfälle in andere Regionen entweichen können.

Zusätzlich zu diesen natürlichen geographischen Gegebenheiten kommen die globale Erderwärmung, fehlende Investitionen in Infrastruktur sowie die Nichteinhaltung der im Land bestehenden Umweltgesetze. All diese Umstände trugen zu der Tragödie im äußersten Süden Brasiliens bei.

In einem Interview mit der Zeitung Zero Hora am 18. Mai stellte der Geologe Rualdo Menegat, der in Landschaftsökologie promoviert hat und als Professor an der Bundesuniversität Rio Grande do Sul (UFRGS) lehrt, klar: „Wir leben in einem Jahrhundert, in dem die Wahrscheinlichkeit schwerer Wetterereignisse zunimmt (…). Wir können den Klimanotstand nicht leugnen. Wir müssen eine Stadt konzipieren, die durchlässiger ist, nicht nur in Bezug auf den Boden, und die auch ökologische Korridore in das Stadtgebiet zu bringen vermag (…). Wir müssen darüber nachdenken, eine Gesellschaft aufzubauen, die in der Lage ist, neue Denkweisen hervorzubringen, sodass wir in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen leben können, in der es immer wieder Unwetter durchzustehen geben wird.”

„Es ist ein Marathon, kein Hundert-Meter-Lauf“

Besonders die Nacht vom Freitag, den 3. Mai, als die Regenfälle in Porto Alegre ihren Höhepunkt erreichten, wird den Bewohner*innen der Hauptstadt und der Ballungsgebiete im Gedächtnis bleiben. „In diesem Moment wurde uns klar, dass es diesmal anders sein würde, schlimmer als alles, was wir jemals gesehen hatten. Als Bevölkerung und Institutionen wurde uns klar, dass wir uns organisieren müssen, um den Opfern zu helfen“, erinnert sich Alice Zelmanowicz im Gespräch mit LN. Sie ist Professorin, Onkologin und Epidemiologin der Abteilung für öffentliche Gesundheit an der Bundesuniversität für Gesundheitswissenschaften von Porto Alegre (UFCSPA).

Im Laufe der ersten Tage nach den Fluten verschoben sich die Prioritäten. „Wir befinden uns in einem Moment der Neuorganisierung, der Annäherung an die Normalität mit speziellen mittel- und langfristigen Unterkünften und des Nachdenkens darüber, wie das Leben von nun an weitergeht. Es ist ein Marathon, kein Hundert-Meter-Lauf.“

In diesem Sinne werden die obdachlos Gewordenen nach und nach in Gruppen aufgeteilt: Frauen, Frauen mit Kindern, schwer Erkrankte und Familien. Zelmanowicz erzählt, dass viele Menschen in ihrer Verzweiflung, den herannahenden Fluten zu entkommen, ihre Medikamente zurückließen und an Krankheitssymptomen leiden.

Ein weiterer erschwerender Faktor für die Situation in Rio Grande do Sul ist die Kälte im Juli und August. „Der Winter kommt, und es werden bereits Impfungen durchgeführt. Einige Apotheken organisierten sich spontan und stellten die notwendigen Impfstoffe gegen Tetanus, Tollwut, Influenza und Hepatitis A zur Verfügung. Die Medikamente wurden auch vom öffentlichen Dienst zur Verfügung gestellt. Und mobile Teams gehen in Notunterkünfte, um Impfungen durchzuführen.“

Durch das schrittweise Absinken des Wasserstandes lässt sich das Ausmaß der Verluste abschätzen. „In den kommenden Wochen werden wir sehen, was sich unter dem Wasser befindet. Es wird sicherlich viel Schlamm sein, viele tote Tiere, unwiederbringlich zerstörte materielle Güter, aber auch menschliche Körper.“

Die psychologischen Auswirkungen dieses verheerenden Szenarios auf die betroffene Bevölkerung sind besorgniserregend. „Die psychischen Gesundheitsprobleme als Folge des Leids werden sicherlich große Herausforderungen sein, denen wir uns stellen müssen“, schätzt Zelmanowicz ein.

Die Krankenhäuser sind überfüllt und Krankheitsausbrüche drohen

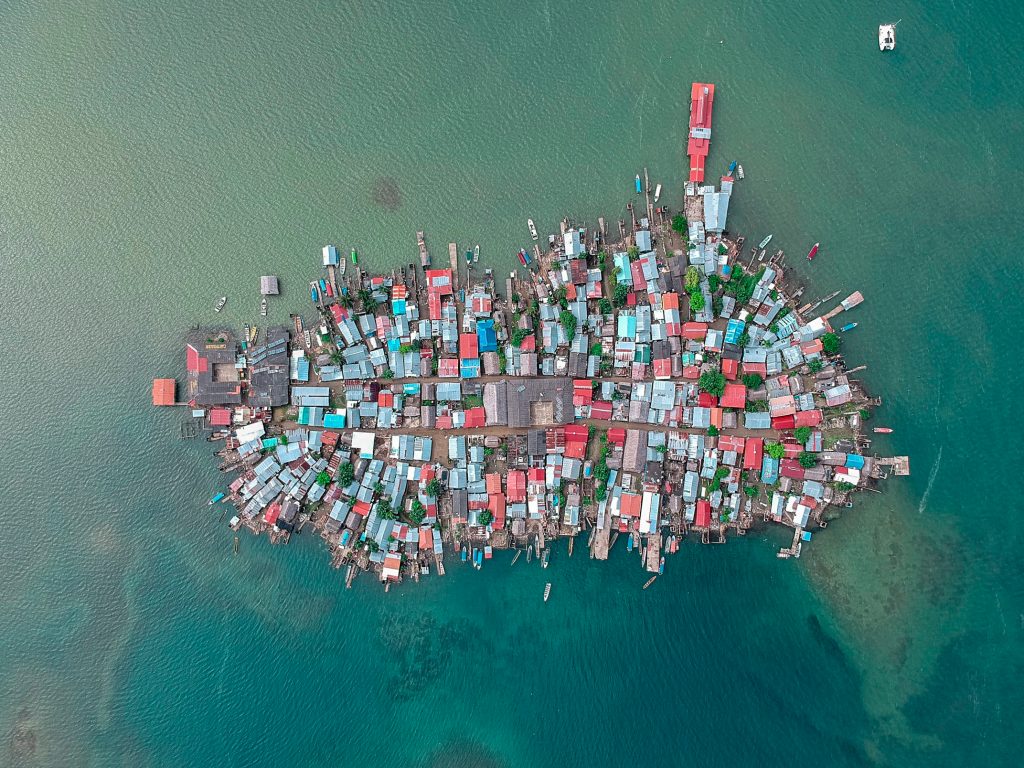

„In Porto Alegre feiern wir jeden Zentimeter, den der Wasserspiegel des Guaíba-Sees absinkt. Aber Katastrophen treffen am Ende die vulnerabelsten Menschen. Die Inselregion wurde überflutet, ihre Bewohner*innen werden länger in Notunterkünften bleiben. Einige Leute campen am Rande der Autobahn. Eine weitere große Herausforderung besteht darin, dass nun auch Menschen aus benachbarten Kommunen auf der Suche nach Hilfe nach Porto Alegre kommen“, teilt der Hausarzt und Koordinator für gesundheitliche Grundversorgung an der UFSCPA, Professor Dr. André Luiz Silva, gegenüber LN mit.

Laut Silva lauern nach einer Flut Gefahren besonders im Moment der Beseitigung der Trümmer. „Die Schwierigkeit liegt in der Reinigung der Häuser. Wir haben ein Protokoll der wichtigsten Infektionskrankheiten zusammengestellt, die infolge von Überschwemmungen auftreten können. Wir geben Ratschläge zur Reinigung der Häuser in Bezug auf Schimmel und die Lungenentzündung, die durch diesen Schimmelpilz entsteht, der Pilzpneumonie“, erklärt der Professor.

Auch die Zahl der Fälle von Leptospirose begann zu steigen. Am 4. Juni wurden 242 Krankheitsfälle und 13 daraus resultierende Todesfälle bestätigt. Leptospirose ist eine fieberhafte Infektionskrankheit, die durch Kontakt mit dem Urin von mit dem Erreger infizierten Tieren, hauptsächlich Nagetieren, übertragen wird. Bei Überschwemmungen ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Die Übertragung erfolgt durch Kontakt von kontaminiertem Wasser mit der Haut und verursacht Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, gelbliche Haut in schwerwiegenderen Fällen und Blutungen, die tödlich sein können. „Wir raten den Menschen, ihre Häuser mit Chlor zu reinigen. Das Problem besteht darin, dass der Leptospirose-Erreger in Stoffen wie schwerer Wollkleidung, Polstermöbeln, Decken und Matratzen verbleibt. Es hat also keinen Sinn, sie einfach zu waschen und in die Sonne zu legen. Die muss man wegwerfen“, erklärt der Professor.

Auch Fälle von Dengue-Fieber könnten zunehmen. Dies ist auf die Zunahme von stehenden Wasserablagerungen im Freien zurückzuführen, die die Vermehrung der krankheitsübertragenden Mücke begünstigen. Und das in einer Situation, in der viele wichtige Krankenhäuser zerstört und die funktionierenden Krankenhäuser überfüllt sind. Laut Silva „wurde der Impfstoff gegen Dengue kürzlich von der Nationalen Behörde für Gesundheitsfürsorge (Anvisa) eingeführt. Jetzt müssen wir aber noch auf die Versorgungslogistik für das ganze Land warten.“

Während des Interviews, das manchmal durch das Geräusch von Hubschraubern, die über Porto Alegre fliegen, unterbrochen wird, reflektiert der Professor: „Es wird eine riesige Arbeit sein, die Monate dauern wird… Wir wissen auch nicht, wie die Gesundheitsfürsorge organisiert werden wird, um Genehmigungen für die Wiedereröffnung von Betrieben zu überprüfen und zu erteilen. Was uns aber beeindruckt und anspornt, ist die Solidarität des gesamten Landes mit Rio Grande do Sul. Das ist wirklich beeindruckend.