Eines vorweg, Pedro Mairal ist ein richtig guter Erzähler. Mit wenigen Pinselstrichen, fast kalligrafisch, schildert er in atemberaubend kurzen Kapiteln Leben und Werk des Malers Juan Salvatierra. Das fehlende Jahr des Juan Salvatierra enthält auf wenigen Seiten zwei Geschichten gleichzeitig: Zum einen die Geschichte von Salvatierras Sohn Miguel, dem Ich-Erzähler, der, anders als sein Bruder Luis, dem malerischen Schaffen seines Vaters nicht den Rücken kehren will.

Nach dem Tod der Eltern fährt er in das Provinznest seiner Kindheit und versucht, die Gemälde Salvatierras zu retten, die aufgerollt in einem alten Schuppen stehen. Es sind unglaublich detailreiche Bilder, die auf insgesamt vier Kilometern Länge das Leben seines Vaters am Grenzfluss zwischen Uruguay und Argentinien erzählen. Eine Rolle allerdings fehlt. Das komplette Jahr 1961 aus Salvatierras Leben scheint verloren. Miguel bekommt Hinweise, dass sich das Bild in Uruguay befindet und überquert den Fluss, um sich auf eine abenteuerliche Suche zu begeben.

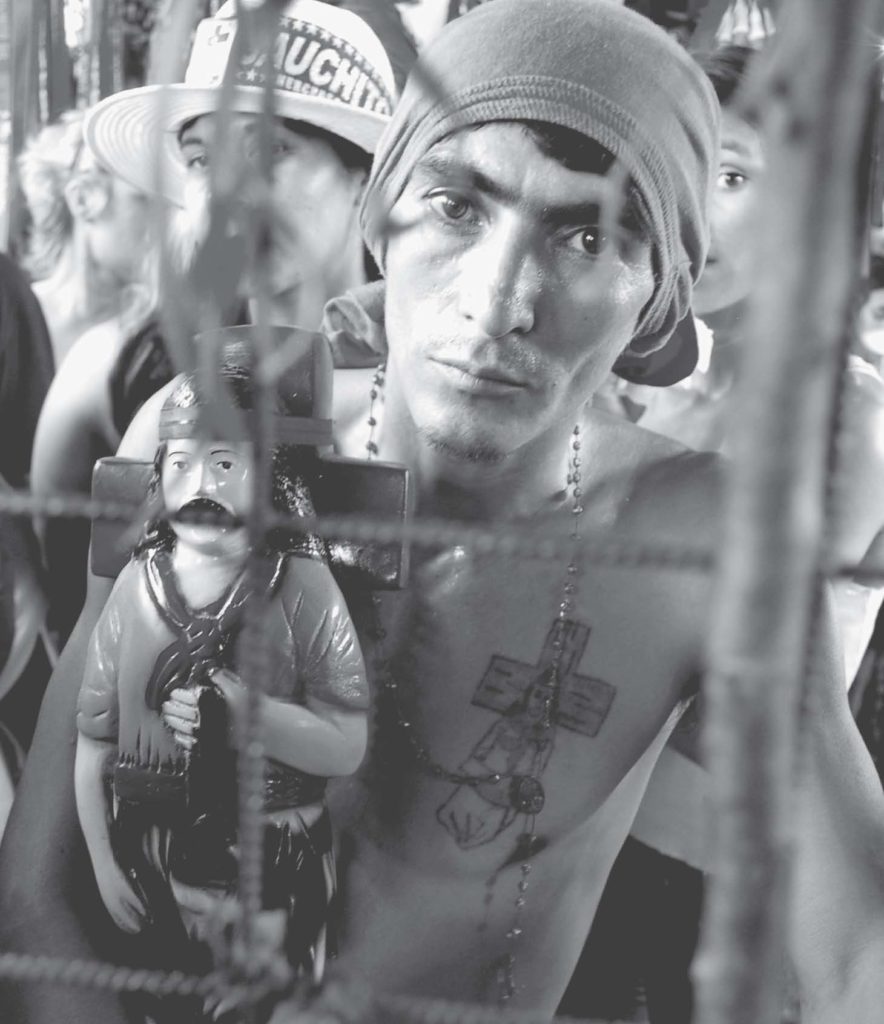

Das fehlende Jahr des Juan Salvatierra ist aber auch die Geschichte eines Vaters, der nach einem Reitunfall verstummt. Auszudrücken vermag sich der Mann nur noch mit dem Pinsel. Wie Miguel beim Betrachten seiner Bilder feststellen muss, war sein Vater ein anderer, als er zu sein vorgab. Nicht nur Details seines Lebens, die ihm bislang unbekannt waren, kann er nun an den Bildern ablesen, auch Charakterzüge und Stimmungen, die er bis dahin nicht bei seinem Vater vermutet hätte. Salvatierras Bilderrollen ergeben zusammengenommen ein riesiges, wenn auch endliches Kunstwerk, an dem er 60 Jahre lang gemalt hat und das – ironische Fußnote unseres digitalen Zeitalters – in dem Moment, als es vollständig von einem niederländischen Museum gescannt wurde, in Flammen aufgeht. Dem 1970 in Buenos Aires geborenen Mairal ist ein zeitgemäßer Künstlerroman gelungen, der es schafft, die Übergänge zwischen Kunst und Leben neu auszuloten.

Pedro Mairal // Das fehlende Jahr des Juan Salvatierra // Hanser Verlag // München 2010 // 14,90 Euro