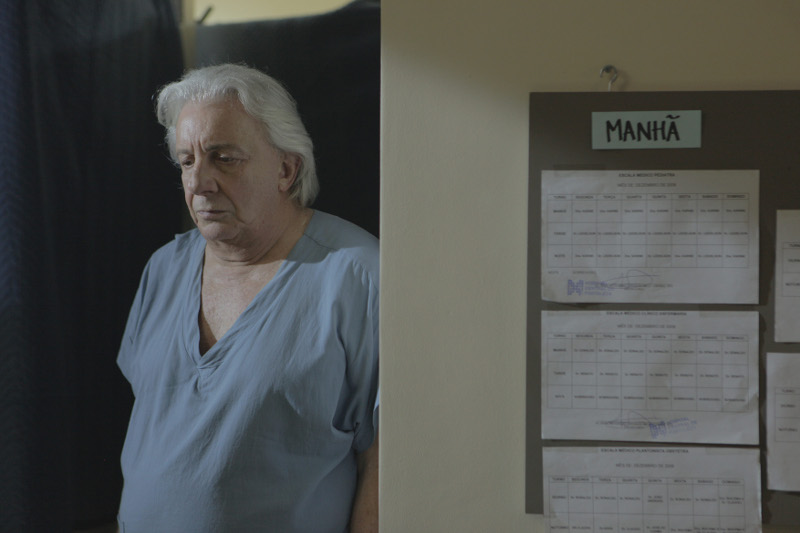

Pedro ist alt, lebt allein und arbeitet als Pfleger im Krankenhaus von Fortaleza im Nordosten von Brasilien. Morgens schleppt er sich mühselig aus dem Bett, schluckt ein paar Pillen und geht zur Arbeit. Abends sitzt er allein in seiner Wohnung und hört bei einem Glas Schnaps Musik von italienischen Sängerinnen. Seine Besessenheit von Greta Garbo lebt er in gelegentlichen Besuchen in der Schwulensauna und bei der poetischen Aussprache des Garbo-Satzes “I want to be alone“ aus dem Film Grand Hotel aus. So trostlos und einsam sein privater Alltag auch ist, bei der Arbeit widmet sich Pedro ganz seinen Patient*innen und geht liebevoll mit seinen Mitmenschen um. Zu ihnen gehört auch seine enge Freundin, die Trans*frau Daniela, die als Entertainerin arbeitet und an Nierenversagen leidet. Das Krankenhaus, in das sie eingeliefert wird und in dem das erste Drittel des Films fast ausschließlich spielt, ist weder weiß noch klinisch und sicher. Stattdessen ist es überfüllt, dunkel und bildet eine fast bedrohliche Szenerie. Als für Daniela dort kein Platz mehr ist, überschlagen sich in Pedros Leben die Ereignisse: Er verhilft Jean, einem Patienten, der nach einer Auseinandersetzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde und seitdem von Polizisten überwacht wird, zur Flucht und lässt ihn bei sich unterkommen. Die beiden teilen Pedros Wohnung, den Alkohol und das Bett. Jean lässt Pedros Identifikation mit Greta Garbo freien Lauf und so entwickelt sich eine vielschichtige Beziehung, die schon bald auf die Probe gestellt wird. Gleichzeitig verschlechtert sich Danielas Zustand und lässt die wichtigen Themen in Greta ans Licht kommen: Freundschaft und Liebe, Leben, Krankheit, Alter und Tod.

Armando Praças Debütfilm und Beitrag zum diesjährigen Berlinale Panorama lebt vor allem durch die besonderen Charaktere. So spielt Marco Nanini den Krankenpfleger Pedro mit seiner fürsorglichen, aber gleichzeitig traurigen Art grandios. Auch Denise Weinberg beeindruckt schauspielerisch und gesangstechnisch als die erkrankte Diva Daniela, die sich mit dem Tod konfrontiert sieht. Die zunächst zu flache Figur von Jean, gespielt von Demick Lopes, dessen Schnurrbart, Kleidung und Macho-Art einem 90er-Jahre-US-Film entsprungen sein könnte, nimmt im Laufe des Films eine erfreuliche Wendung und beweist ihre Vielschichtigkeit.

Auch wenn die Handlung so manch seltsame oder abwegige Wendung nimmt, schafft es Greta doch, die Zuschauer*innen zu beeindrucken und nachdenklich zu machen. So beleuchtet der Film drei bemerkenswerte Persönlichkeiten und Lebensrealitäten. Besonders an Pedros Figur wird die Tiefe menschlicher Bedürfnisse nach Nähe und Vertrauen deutlich. Aus Einsamkeit, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zu seinen Mitmenschen riskiert der 70-Jährige viel, wenn nicht alles. Wer genau hinschaut, kann in der Geschichte um Jean, Pedro und Daniela auch kleine Hinweise auf die alltäglichen Erfahrungen und Probleme älterer LGBTI* im heutigen Brasilien erkennen.