Das Patriarchat wird fallen! Auf machistische Gewalt folgt feministischer Widerstand.

Illustration: Agustina Di Mario, @aguslapiba

Das größte Risiko für eine Frau, ermordet zu werden, ist die bloße Tatsache, eine zu sein.” Diese Aussage der dominikanischen Feministin Susi Pola spiegelt die erschreckende Realität von Gewalt an Frauen und Femiziden in Lateinamerika wider. Nach El Salvador (6,8 jährliche Femizide pro 100.000 Einwohner*innen) und Honduras (5,1) weist die Dominikanische Republik (1,9) eine der höchsten Gewaltraten an Frauen in Lateinamerika auf. Zwischen 2000 und 2006 wurden 1.068 Frauen getötet. Zwischen 2017 und Oktober 2019 waren es bereits 484. Laut Amnesty International nahm die Gewalt gegenüber Frauen in der Dominikanischen Republik allein in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent zu. Knapp ein Drittel der Frauen sind zwischen 20 und 29 Jahre alt.

Die hohen Ziffern verdeutlichen, dass die dominikanische Regierung den Frauen nicht genügend Schutz vor Gewalt bietet, obwohl es Gesetze wie etwa das Gesetz Nr. 24-97 aus dem Jahr 1997 gibt, das Gewalt an Frauen bestrafen sollte. Auch hat die Dominikanische Republik das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) im Jahr 1982 unterzeichnet und ratifiziert.

Nach Angaben von UN Women gab es 2019 bereits in 144 Ländern Aktionspläne, die sich für eine Reduzierung geschlechtsspezifischer Gewalt einsetzen. Auch die Dominikanische Republik hat vor Jahren solch einen Aktionsplan implementiert. Es bleibt festzuhalten, dass Friedenspädagogik und toxische Männlichkeitskonzepte kaum bis gar kein Bestandteil der Gegenmaßnahmen sind, was nach theoretischen Ansätzen jedoch eine gute Möglichkeit wäre, um die bestehende Problematik rund um geschlechtsspezifische Gewalt und einem gesellschaftlichen Wandel zu thematisieren. Im Aktionsplan „Planeg III: Landesweiter Plan für Geschlechtergleichheit und -gleichberechtigung” (2019-2030) herrscht Einigkeit darüber, dass die dominikanische Regierung trotz einer hohen Anzahl von Initiativen, die sich für die Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt einsetzen, versagt hat.

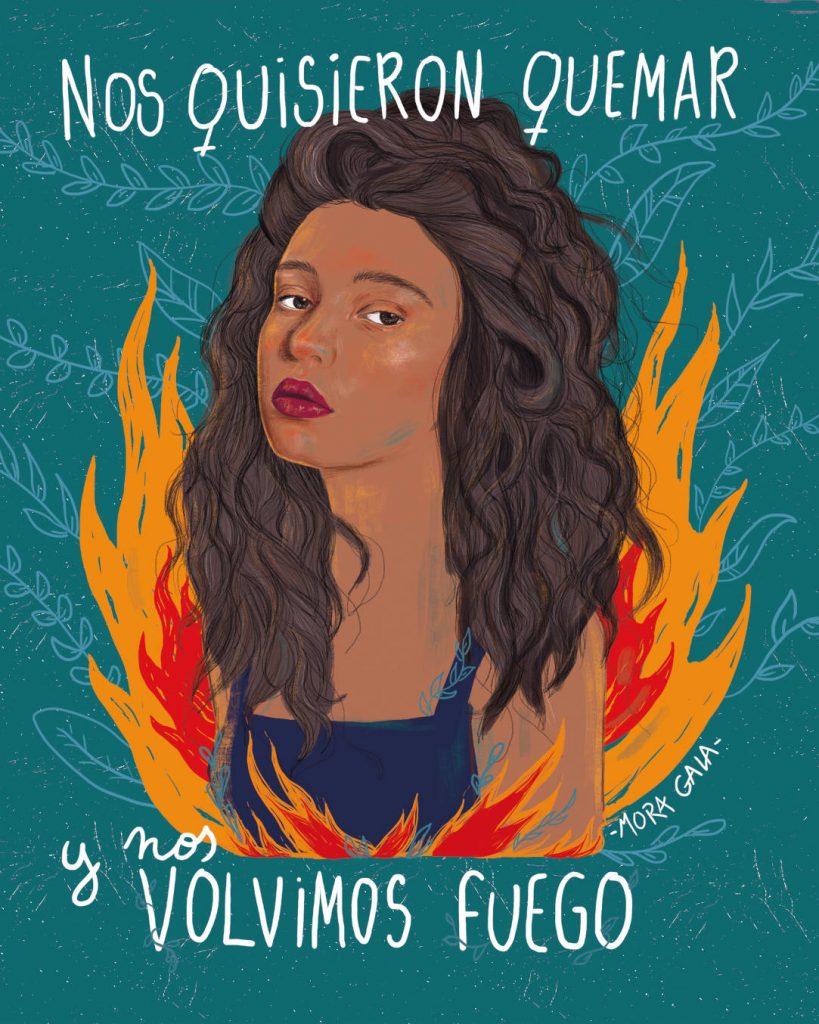

In der Hauptstadt Santo Domingo demonstrieren seit Jahren zahlreiche Menschen am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, für ein Ende geschlechtsspezifischer Gewalt. An diesem Tag wird an die Schwestern Mirabal zurückerinnert, die am 25. November 1960 im Auftrag des damaligen Diktators Rafael Trujillo Molina durch den militärischen Geheimdienst ermordet wurden. Der Fall wurde so bekannt, dass die Vereinten Nationen 1999 nach einem Treffen mit lateinamerikanischen Feminist*innen den 25. November offiziell als internationalen Tag gegen die Gewalt an Frauen einführten. Neben immer öfter stattfindenden Demonstrationen im Land sind einige dominikanische Feminist*innen Teil der Ni Una Menos-Bewegung, die sich gegen Femizide einsetzt.