Allmachts-Fantasien? Präsident Bukele ist mit Überschallgeschwindigkeit auf dem Weg in den autoritären Staat

El Salvadors Demokratie ist noch jung: Erst nach dem Ende des zwölfjähriger Bürgerkriegs 1992 öffnete sich das ideologische Spektrum für die Repräsentation durch Parteien in freien Wahlen. Es begann ein dunkles Kapitel strafrechtlicher Amnestie und fehlender Aufarbeitung (s. LN 526). Zudem wurde die Mehrheit der Bevölkerung von einer Privatisierungswelle infolge der Liberalisierung der Wirtschaft getroffen. Kriminelle Gruppierungen und Netzwerke der Korruption breiteten sich aus, die Emigration wurde für viele zur einzigen Option.

Die politischen Parteien FMLN und ARENA, die die Lager des Bürgerkriegs repräsentierten und das Land in dessen Folge 30 Jahren lang regierten, waren unfähig, die wichtigsten strukturellen Probleme des Landes zu lösen: Armut und Ungleichheit, Umweltzerstörung, Gewalt und Missachtung der Menschenrechte – um nur einige zu nennen. Es war auch diese Unfähigkeit, die Nayib Bukele im Juni 2019 zur Präsidentschaft verhalf.

Bukele hat bewiesen, dass er die militärisch ausgerichtete Politik weiterführt

In El Salvador, das bereits seit Jahrzehnten mit sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und politischen Problemen kämpft, wird die Pandemie für das Land und seine Bewohner*innen zur Existenzbedrohung. Die ersten Maßnahmen zur Bekämpfung von SARS-Cov-2 der Regierung Bukele waren daher drastisch, aber notwendig: Die Landesgrenzen wurden geschlossen, noch bevor überhaupt ein Fall von COVID-19 im Land bekannt war. Obwohl dies viele Menschen betraf, etwa an den Flughäfen und Grenzen, fügten sie sich den Auflagen zum Wohl der Allgemeinheit.

Gleichwohl verbreitete sich mit den Nachrichten des Präsidenten auf Twitter und den nationalen Radio- und Fernsehkanälen auch die Angst vor dem Tod durch Ansteckung. Das war der Hauptgrund dafür, dass die Bevölkerung der Ausgangssperre und häuslichen Quarantäne gehorchte. Die Regierung nimmt an, dass die Bevölkerung die Auflagen nur einhält, wenn Druck oder sogar Gewalt auf sie ausgeübt wird. Das hat zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geführt, die Polizei- und Militärkontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen im öffentlichen Raum unumgänglich macht.

Für die Politik Salvadors stellt Bukele eine seltsame Mischung dar: Sein unternehmerisches Erbe hat ihm auch ohne große akademische Bildung zu vielen Privilegien verholfen. Zuerst an der Seite der linken Partei FMLN, bindet er sich jetzt auch an die extreme Rechte, die alle attackiert, die sich ihren autoritären Entscheidungen entgegenstellen. Medienmanipulationen, wie bei Trump oder Bolsonaro, sind fester Bestandteil seiner Kommunikationsstrategie. So repräsentiert der salvadorianische Präsident gleichzeitig den caudillismo, den die Mehrheit der Bevölkerung in Krisenzeiten fordert, und den Durchschnittsmenschen, der nach seinen Instinkten, Emotionen und dem „gesunden Menschenverstand“ handelt.

Zu den Maßnahmen in der Coronakrise gehörten neben der Grenzschließung auch die finanzielle Beihilfe von 300 Dollar für 70 Prozent der Bevölkerung, die Aussetzung der Zahlungen für Wasser, Energie und Telekommunikation sowie der Steuern für drei Monate. Für Menschen, die bei der Einreise ins Land möglicherweise infiziert waren, wurden Zentren zur Eindämmung des Virus eingerichtet. Jede dieser sogenannten Erfolgsmaßnahmen muss jedoch reflektiert und verbessert werden, um der Pandemie dauerhaft wirksam entgegenzutreten.

Die finanzielle Beihilfe beispielsweise setzte einen Kredit von zwei Milliarden Dollar voraus; sie erhöhte die historische Auslandsverschuldung El Salvadors noch weiter, die im Januar dieses Jahres bereits 71 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprach. Weil es sich bei den Finanzhilfen für die Bevölkerung um Einmalzahlungen handelt, ist zudem unklar, was die Menschen tun, die ohne laufendes Einkommen im informellen Sektor arbeiten, wenn der Hunger die Angst vor dem Virus besiegt.

Die Festgenommenen wurden in die neuen Gesundheitszentren gebracht – zur Strafe und nicht, weil sie infiziert waren.

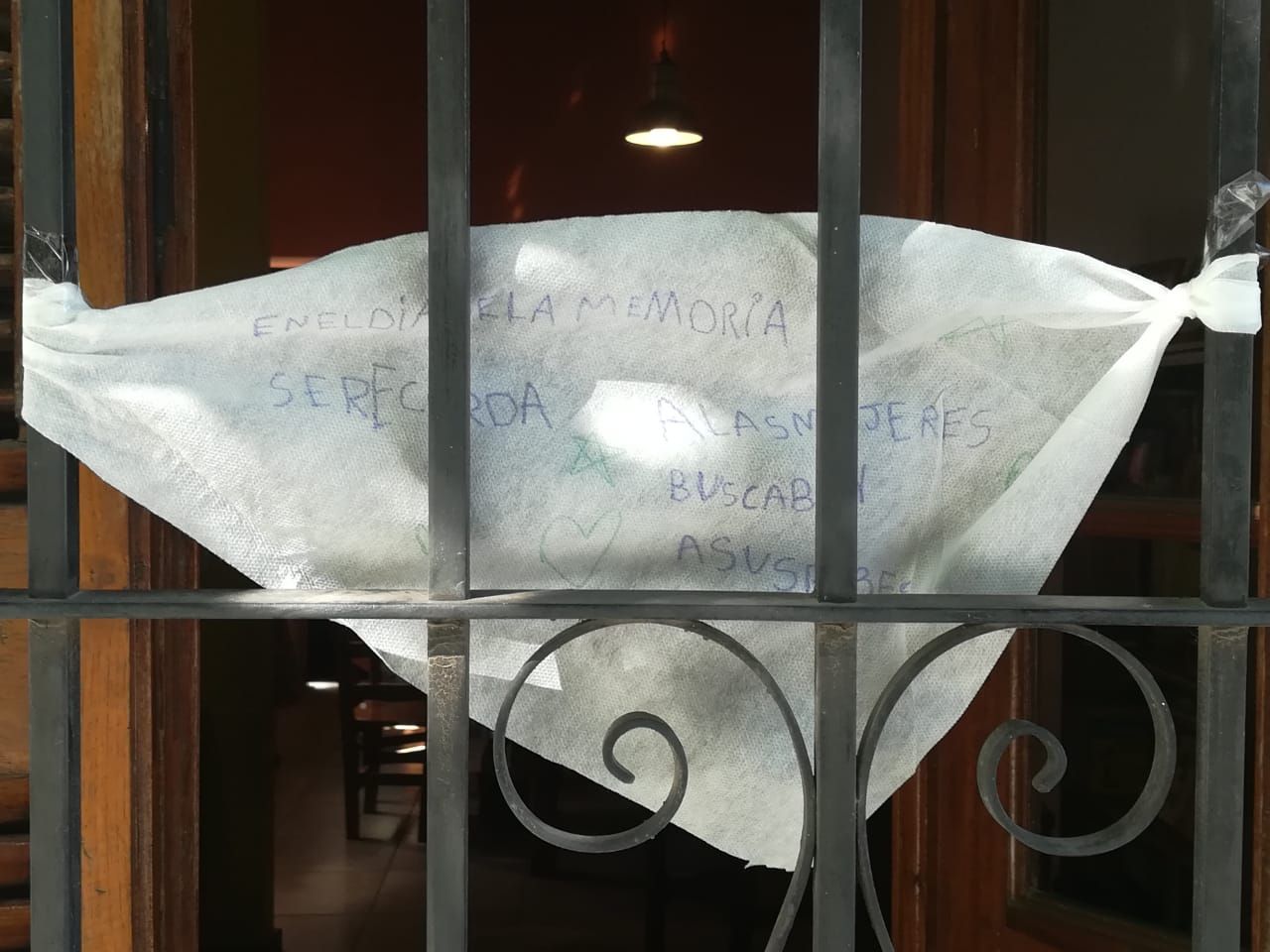

Am meisten Unsicherheit bringt, wie schon vor der Pandemie, das Thema der territorialen Kontrolle und die Bekämpfung krimineller Banden mit sich. Keine von Bukeles Vorgängerregierungen war in dieser Hinsicht erfolgreich. Die von einem salvadorianischen Journalisten als „Mafia der Armen“ bezeichneten Menschen, sind nach wie vor der verwundbarste und gefährlichste Teil der Bevölkerung El Salvadors – die Ärmsten und am stärksten Ausgegrenzten, die zu einem Gebilde aus Macht und Gesetzlosigkeit werden; sie nutzen eine Gesellschaft aus, die seit Jahrzehnten auf Korruption, Ungleichheit und Klassenkampf beruht. Die Regierung von Bukele scheint bei der Bewältigung dieses historischen Problems eine Schlüsselrolle zu spielen: nie waren die Mordstatistiken so niedrig, wie in den letzten Monaten. Leider gilt dies nicht für den Schutz von Frauen: während der Quarantäne gab es 13 Feminizide und einen Anstieg von Berichten geschlechtsspezifischer Gewalt um 70 Prozent.

Die Gewalt in El Salvador könnte eine Zeitbombe sein. Am letzten Wochenende im April 2020 wurden 76 Morde in nur vier Tagen begangen, was den meisten positiven Berichten der Regierung widerspricht. Ob der neue Waffenstillstand ausgelaufen ist, die Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie die Bandenerpressungen beeinflusst, oder ob die Banden als politische Akteure alte und neue Forderungen an die Regierung stellen – niemand scheint zu wissen, was die Gründe dafür sind. Der Präsident hat seinerseits zum Ausdruck gebracht, dass seine Regierung und seine Streitkräfte hart darauf reagieren werden.

Alles deutet darauf hin, dass die Lösung des Problems für den Präsidenten und seine Regierung auf Gewalt basiert und Gewalttaten und -missbrauch in Kauf genommen werden, wie es für Länder mit schwachen juristischen Institutionen typisch ist – die finanzielle Stärkung der Sicherheitsorgane und des Militärs unter Bukele spricht diesbezüglich für sich. Nach einem Bericht der Onlinezeitung El Faro sah das staatliche Budget von 2019 hierfür gut 18 Prozent mehr vor als im Jahr davor, gleichzeitig wurden Darlehensanträge gestellt, um militärische Ausrüstung zu kaufen.

Die Pandemie verstärkt die Tendenzen eines autoritären Regimes.

Diese Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit sind nicht neu und werden so lange andauern, wie der Präsident Rückhalt genießt. Die Regierung wird versuchen, die Kontrolle über politische Konflikte zu behalten und sich gleichzeitig mit sozialen Maßnahmen den Rückhalt der Bevölkerung zu sichern. Die Parteien im Parlament agieren in dieser Situation zaghaft, indem sie sich zwar gegen den Autoritarismus aussprechen, aber im Allgemeinen zugunsten des Präsidenten entscheiden und wegen der Pandemie den Ausnahmezustand ausrufen.

Die Hauptbefürchtung der progressiven Gesellschaftsteile ist, dass sich die autoritären Tendenzen nach der Pandemie fortsetzen oder sogar verstärken. Die anhaltende Beschneidung der Pressefreiheit, etwa durch die Zensur von regierungskritischen Medien und Menschenrechtsorganisationen sind ein beständiges Symptom geschwächter Demokratien, die sich nach und nach in Diktaturen verwandeln. Vertreter*innen kritischer Onlinemedien, wie etwa El Faro, die Vereinigung von Journalist*innen in El Salvador (APES) und der Tisch zum Schutz der Journalist*innen im Land, stimmen in ihren Aussagen darin überein, dass der Zugang zu Informationen blockiert wird und Journalist*innen vor und während der COVID-19-Krise wiederholt belästigt und schikaniert wurden. Dieses Warnsignal wird verstärkt durch Troll-Angriffe in Reaktion auf kritische Kommentare und Analysen in sozialen Netzwerken.

Alle vor uns liegenden Straßen tragen Warnbotschaften für die verwundbare salvadorianische Demokratie

Autokratie wird als ein Regierungssystem definiert, das die Macht in einer einzigen Figur konzentriert, deren Handlungen keinen rechtlichen oder gerichtlichen Beschränkungen unterliegen, und so die Rechtsstaatlichkeit bricht und beseitigt. Die salvadorianische Regierung zeigt durch die Handlungen, Botschaften und die Symbolik des amtierenden Präsidenten mit Unterstützung der Streitkräfte unmissverständlich, dass er und sein Vertrauenskreis absolute Macht für die einzige Möglichkeit halten, zu regieren.

Im Zentrum von Bukeles Handlungen steht das Vorhaben, die Vorschläge und Meinungen eines ganzen Bevölkerungsteils, der sich seit Jahrzehnten für eine echte partizipative Demokratie einsetzt, unsichtbar zu machen. Doch Menschenrechtsorganisationen, Bürgerrechtler*innen, Wirtschaftsreformer*innen, sowie nationale und internationale Institutionen, die sich für den Schutz der Umwelt und den verwundbarer Bevölkerungsgruppen einsetzen, sind unabdingbar für die Existenz eines demokratischen Staates – nur mit ihrer Beteiligung im Dialog mit den staatlichen Organen, kann den akuten und chronischen Krisen, die die Pandemie nach und nach mit sich bringen wird, entgegengetreten werden.

Die für 2021 geplanten Parlaments- und Bürgermeisterwahlen könnten infolge der Pandemie als auch des autoritären Vorgehens der Regierung umgangen oder abgesagt werden. Vor dem Hintergrund, dass das oberste Ziel staatlichen Handelns der Schutz des Lebens ist, tragen alle vor uns liegenden Straßen Warnbotschaften für die verwundbare salvadorianische Demokratie − eine Demokratie, die nur ohne Autoritarismus überleben kann.