Foto: Daniela Rivas G.

Sie haben den Goldman-Umweltpreis erhalten. Was bedeutet das für Sie?

Ich habe gemischte Gefühle. Ich finde es gut, dass der Kampf von afrokolumbianischen Frauen anerkannt wird. Das ist wichtig für die Gemeinden und die nächsten Generationen. Es ist wichtig, sichtbar zu machen, dass wir Teil des globalen Kampfes für die Umwelt sind und Alternativen für die Landnutzung entwickeln. Ich zeige mein Gesicht, aber es ist eine kollektive Würdigung all der Menschen, die auf diesem Weg gestorben sind.

Was war der Auslöser für Ihre Aktivität?

Ich fing mit fünfzehn an, mich politisch zu engagieren. Motiviert hat mich die Umleitung des Flusses Ovejas für den Staudamm La Salvajena, der in den 1980er Jahren gebaut wurde. Dieses Projekt hat bereits damals Menschen vertrieben, die dabei ihre Einnahmequellen und die Beziehung zu dem Fluss Cauca verloren haben. Mitte der Neunziger Jahre wollte die Regierung im Namen von Fortschritt und Entwicklung eine Wirtschaftsordnung etablieren, die nicht im Sinne der Gemeinden war. Außerdem hatte ich eine besondere Beziehung zu dem Fluss. Es ist mehr ein Gefühl, etwas, das da ist, das Teil unseres Selbst ist. Das Land ist für uns ein Wesen, das lebt. Ich war oft im Fluss schwimmen oder habe mit anderen Gold gewaschen. Wir kochten dort, wuschen unsere Kleidung oder gingen nachts dorthin fischen.

Die Gemeinden haben damals die Umleitung des Flusses verhindert. Wie haben Sie diesen Prozess des Widerstands erlebt?

Eine gute Freundin von mir war die Sprecherin einer Gruppe von Jugendlichen. Da ich gerne Ausflüge machte, bat ich sie darum, mich mitzunehmen und so begann ich, die Treffen zu protokollieren. Im Anschluss habe ich dann die Gemeinde darüber informiert. Als ich 16 war, hatte ich schon einen Sohn. Am Anfang war es sehr schwierig, aktiv zu sein und mich um mein Kind zu kümmern, aber ich blieb dabei. Ich habe viel gelernt und dabei die Bedeutung meines afrokolumbianischen Daseins besser verstanden.

Wie war es, als der illegale Goldabbau begann?

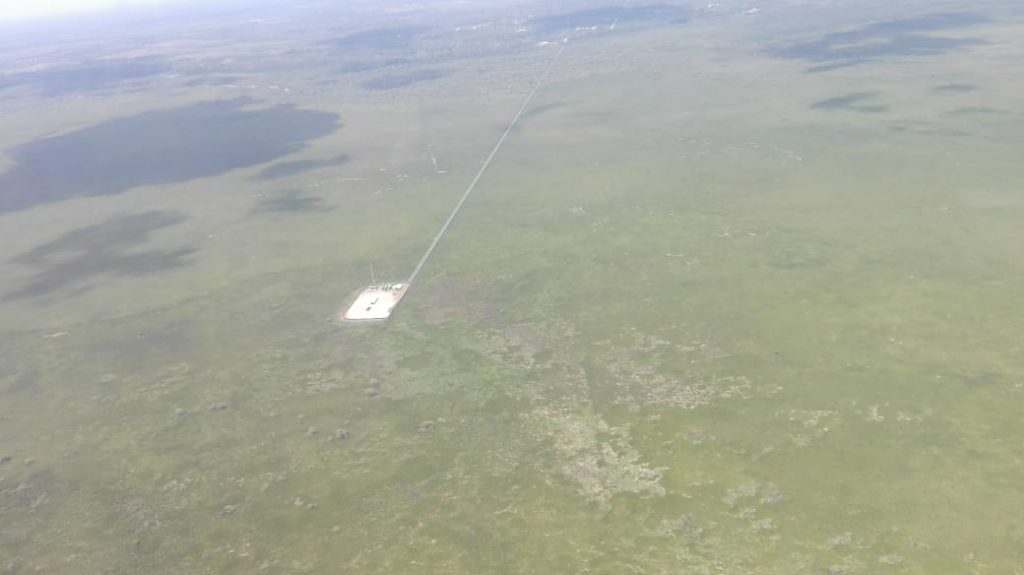

Am Anfang sahen wir das nicht als großes Problem, denn es bedeutete Arbeit für die Leute in der Region. Ich habe selbst dort gearbeitet. Aber dann sahen wir die negativen Effekte. Wir verloren die Orte, wo wir arbeiteten, schwammen oder fischten. Für den Abbau wurde Quecksilber benutzt und das Flusswasser verschmutzt. Die großen Maschinen zerstörten die Flussufer und hinterließen riesige Löcher. Die waren so tief, dass es Erdrutsche gab, einmal starben 25 Menschen auf einmal. So etwas war mit den traditionellen Methoden vorher nicht passiert.

Der illegale Goldabbau ist Teil des Finanzierungsmodells der bewaffneten Gruppen. Wie hat sich das in der Region bemerkbar gemacht?

Die Präsenz bewaffneter Akteure rund um den illegalen Bergbau bedeutet Unsicherheit für die Gemeinde. Damit gehen Menschenrechtsver- letzungen, Morde und Bedrohungen von Aktivist*innen einher, Prostitution breitet sich aus. Ein Stück goldhaltiges Mineral wird von den Maschinenbetreibern für Sex gehandelt. Frauen sind besonders betroffen, denn wir waren diejenigen, die auch vorher traditionellen Goldabbau betrieben haben. Aber früher gingen wir zwei Tage die Woche in die Minen, die anderen Tage waren wir auf den Feldern. Erst als die Maschinen kamen, wurden die Felder aufgegeben und man ging jeden Tag in die Mine. Die Wirtschaft und Nahrungssicherheit in der Region waren damit zerstört. Am Ende gab es weder Gold noch Kochbananen. Gar nichts.

Welche Rolle spielen in diesem Kontext die großen Bergbauunternehmen?

Das Problem ist nicht nur der illegale Bergbau, denn die Abbaurechte wurden bereits vergeben, bevor dieser in der Region ankam, aber ohne Befragung der Gemeinden. 2001 gab es Paramilitärs in der Region und die Bevölkerung war verängstigt. Das Massaker von Naya (Paramilitärs ermordeten 24 Menschen und vertrieben circa 3.000 weitere, Anm. der Red.) hat seine Spuren in den Gemeinden hinterlassen. Als 2009 die großen Unternehmen in der Region ankamen und die ersten Räumungsbefehle erteilt wurden, organisierten wir uns und sagten: „Wir gehen hier nicht weg!“ Wir haben eine Widerstandsgruppe gegründet, Lobbyarbeit in den USA gemacht und eine Klage gegen die Bergbauunternehmen eingereicht, die wir 2010 gewonnen haben. Aber der illegale Bergbau ist geblieben. Ich wurde Vertreterin im Netzwerk afrokolumbianischer Organisationen CPN und musste mich den illegalen Bergbaubetreibern gegenüberstellen. Ich und andere aus der Gemeinde bekamen Todesdrohungen. Viele mussten die Region verlassen.

2014 organisierten Sie die „Mobilisierung afrokolumbianischer Frauen für die Sorge um Leben und Lebensraum“, einen Marsch vom Cauca bis in die Hauptstadt …

Damals sagte die Regierung des Verwaltungsbezirks Cauca, dass es in der Region 2000 Bagger gebe, die illegalen Bergbau betreiben. 2000! Und das obwohl Cauca so ökologisch wertvoll und vielfältig ist! Dort entspringen die meisten Flüsse des Landes. Ich habe überall versucht, Anzeige zu erstatten, aber irgendwann wusste ich nicht mehr weiter. Wir organisierten den Marsch nach Bogotá, um die Folgen des illegalen Bergbaus öffentlich zu machen. Als Frauen forderten wir, dass für die Umwelt gesorgt wird, so wie wir uns um unsere Kinder kümmern. Am Ende schlossen wir einige Verträge mit der Regierung, aber diese wurden nicht eingehalten. Aber wir haben dadurch an innerem Zusammenhalt gewonnen.

Der Frauenmarsch hat gezeigt, dass die Zivilgesellschaft Druck auf die Regierung ausüben kann. Welche Rollen spielen die Frauenbewegungen in diesem Kontext?

In Kolumbien gibt es sehr viele Frauenorganisationen. Noch existiert der weiße Feminismus, der die zusätzliche Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe oder Einkommensklassen nicht wahrnimmt. Es gibt aber auch Frauen in ländlichen Regionen, die solche technischen Begriffe nicht kennen. Es ist wichtig, intersektional zu denken. Frauen sind der Antrieb von politischen und sozialen Kämpfen. Auch wenn sie manchmal nicht an vorderster Front stehen, gestalten sie den Alltag. Es ist aber auch wichtig, dass Männer und Frauen zusammen das patriarchale System dekonstruieren und es gemeinsam verändern. Wirmüssen den Feminismus anders denken. Man kann kein Feminist sein kann, ohne Rassismus und das Wirtschaftssystem zu bekämpfen.