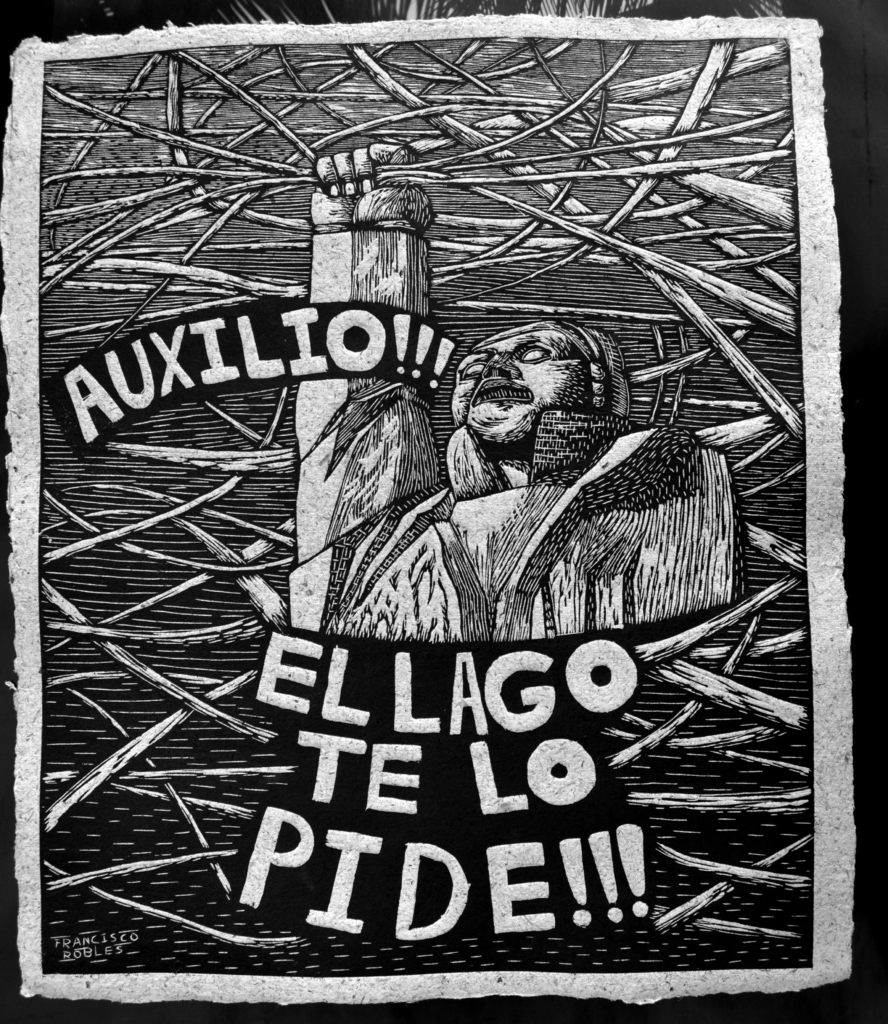

Die Hoffnungen in den neuen Präsidenten sind groß Aber auch berechtig? (Foto: Robert Swoboda)

Mexiko steht vor einer politischen Zeitenwende: Mit Andres Manuel López Obrador ist – im dritten Anlauf – ein Politiker ins Präsidentenamt gewählt worden, dem man manches nachsagen kann, aber keine Korrumpierbarkeit. Zwölf Jahre lang hat er in einer Art Endloswahlkampf durch die Lande die „Mafia an der Macht“ angeprangert – gemeint waren die zunehmend kartellartig organisierte Staatspartei PRI und ihre politischen Kompliz*innen. Sie alle sind nun von Wahlberechtigten mit einer Wucht aus Ämtern, Parlamenten und Landesregierungen gespült worden, die kaum einer für möglich gehalten hätte. Ein gewaltiges Aufatmen geht durch das Land. Alles Geschwätz vom drohenden Populismus – ohnehin ein (nicht nur für Mexiko) hohler Kampfbegriff ohne analytischen Mehrwert – verpuffte. Von Wahlbetrug ist zum ersten Mal seit 30 Jahren keine Rede mehr.

Aber auch die einstige Kampfansage scheint mit einem Mal in Luft aufgelöst. Schon in der Wahlnacht gab der Gewählte reconciliación, Versöhnung, als neue Devise aus. Nicht mehr der realexistierenden Mafia, sondern dem Abstraktum der Korruption wird fortan der Kampf angesagt, aus einem politischen wird ein moralischer Imperativ. Schon eine solche – von López Obrador ausdrücklich sogenannte – „Moralisierung“ der Politik ist problematisch, ebenso wie seine religiöse Semantik von „Wiedergeburt“, „Seelenheil“ und „Nächstenliebe“.

Richtiggehend fatal aber wird der Leitspruch der „Versöhnung“ angesichts der Gewaltkatastrophe, die das Land seit einer Dekade überzieht. Schätzungen zufolge sind an die 240.000 Menschen seit 2007 gewaltsam zu Tode gekommen, also erschossen, massakriert oder zu Tode gefoltert worden. Die bisher letzte offizielle Statistik räumt 37.000 Verschwundene ein, mehr als in allen südamerikanischen Militärdiktaturen zusammen. Bis zur Amtsübergabe im Dezember will der künftige Präsident nun eine Strategie der „Befriedung“ vorlegen. Manches geht bereits in die richtige Richtung: Die Sicherheitspolitik soll demilitarisiert werden, verschleppte Menschenrechtsskandale sollen endlich untersucht werden. Für einen echten Neuanfang, so behauptet López Obrador leider auch, „müssen wir lernen zu vergeben“.

So polemisch es klingen mag: „Nationale Versöhnung“ war in den 1950er Jahren die Losung von General Franco, nachdem er zehn Jahre zuvor die Spanische Republik in Schutt und Asche gelegt hatte. Und als er dann 1975 friedlich entschlafen war, war dies auch das Motto der „Übergangsregierung“, die das Land in die Demokratie führte, gepaart mit einer kommoden Amnestie für die am Massenmord Beteiligten. In Argentinien hingegen, so etwas wie ein vergangenheitspolitisches Role Model für die Nachbarländer, gab es nach Ende der Diktatur Mitte der 1980er Jahre erst einmal einen spektakulären Prozess gegen sämtliche Junta-Generäle. Zwar wurden später auch hier Schlussstrich-Gesetze verhängt, um die Militärs ruhig zu halten. Die bleierne Zeit der Straflosigkeit aber hatte ein Ende, als die Kirchner-Regierung in den 2000er Jahren den Weg frei machte, um Täter*innen und vor allem Mittäter*innen doch noch den Prozess zu machen – nicht über Sondergesetze und vor ausländischen Tribunalen, sondern in regulären Strafrechtsverfahren vor nationalen Gerichten. Das Wörtchen reconciliación kommt im Vokabular von Opfergruppen oder Menschenrechtsorganisationen bis heute nicht vor.

Natürlich ist der organisierte Staatsterror wie in Spanien oder Argentinien nicht dasselbe wie das diffuse Terrorregime, das sich in Mexiko mit der Militarisierung der staatlichen „Drogenbekämpfung“ vor über zehn Jahren etabliert hat. Kein monolithischer, krimineller Staat stand dahinter, sondern ein Geflecht aus immer weiter diversifizierten kriminellen Ökonomien und korrupten Staatsbediensteten, von einfachen Polizist*innen bis zur/zum Gouverneur*in. „Makrokriminalität“ nennen die Expert*innen diese Seilschaften, bei vielen Mexikaner*innen läuft es unter narco-estado, Drogenstaat. Korruption, die López Obrador so glühend bekämpfen will, ist tatsächlich das Scharnier, über das sich Teile des Staates mit den Kartellen verflechten. Diese Verflechtung ist kein Relikt der Vergangenheit, wie der Historiker Claudio Lomnitz feststellt, sondern geht paradoxerweise einher mit der Geschichte der politischen Pluralisierung. Denn erst mit dem Niedergang der traditionellen Einkommensquellen in den wirtschaftsliberalen 1990er Jahren verbreitete sich die „Drogenökonomie“ über das gesamte Land und suchte neue politische Interessensvertretungen. Neue und auch alte Parteien buhlten nun vermehrt um die neuen Magnat*innen, die narco-política war geboren.

Dass dieses Geflecht sich derart ungehindert ausbreiten konnte, hat aber auch mit der tief verankerten Kultur der Straflosigkeit zu tun. Schon fü das Massaker an Studierenden im Oktober 1968 wurde kein einziger Verantwortlicher jemals rechtskräftig verurteilt. Heute sind Massaker, Folter und Verschwindenlassen nicht mehr politisch, sondern ökonomisch motiviert, als Waffe im brutalen Konkurrenzkrieg um Märkte, Routen und Territorien. In einem internationalen Straflosigkeits-Index vom März 2018 rangiert Mexiko weltweit an vierter Stelle.

Um diesen Bann zu brechen, täte strafrechtliche Aufarbeitung not. Nicht nur wegen der Gerichtsurteile, sondern weil Rechtsprechung ja auch Rekonstruktion befördert. Und es gilt dringend zu rekonstruieren, wie der narco-estado funktioniert, wie sich die Epidemie systematischer Gewalt im Land ausbreiten konnte, wie sich das katastrophale Staatsversagen erklären lässt.

Die Chancen dazu stehen nicht schlecht: Im neu berufenen Kabinett sind viele als integer und kompetent geltende Köpfe versammelt. Darunter wiederum viele Frauen, wie die künftige Innenministerin Olga Sánchez Cordero, eine ehemalige Verfassungsrichterin, die für das Recht auf Abtreibung und Legalisierung von Marihuana eintritt. Es ist eine neue Garde, überwiegend unverstrickt in das gewachsene mafiöse Geflecht, die sich mit Engagement und Sachkenntnis ans Werk macht. Neu ist auch die Strategie des „Zuhörens“, zu allen möglichen Themen werden derzeit öffentliche Anhörungen und Bürger*innenbefragungen organisiert. So sind im August landesweit „Versöhnungsforen“ angelaufen, zu denen neben Expert*innen auch Gewaltbetroffene, vor allem Angehörige von Massakrierten, Gefolterten und Verschwundenen, geladen sind.

Hier aber tun sich noch gewaltige Gräben auf. Als López Obrador zum Auftakt der Foren erneut für sein Mantra der Versöhnung warb, riefen ihm erzürnte Angehörige die ganz anders lautenden Mantras der lateinamerikanischen Menschenrechtsbewegung entgegen: Ni perdón ni olvido, „Kein Vergeben, kein Vergessen“ oder Juicio y castigo,„Gerichtsprozess und Bestrafung“. Wie fremd López Obrador diese Welt zu sein scheint, zeigt seine bizarre Reaktion: „Ich glaube nicht an Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – die befremdliche Gleichsetzung des Verlangens nach Recht und Gerechtigkeit, mit biblischen Rachegelüsten.

Übergangsjustiz lautet nun auch in Mexiko die neue Zauberformel. Gemeint ist ein Bündel von Maßnahmen, die im Übergang von einem Regime zu einem anderen, also von der Diktatur zur Demokratie, vom Bürgerkrieg zum Postkonflikt, bei der Überwältigung der massenhaften Menschenrechtsverletzungen helfen sollen. Dazu gehören juristische Sonderregeln – Amnestie oder auch Strafminderung im Austausch gegen Informationen – und Wahrheitskommissionen, „Wiedergutmachung“ und „Erinnerungskultur“.

Mexiko aber entspricht keinem Übergangsszenario, wie es im Buche steht. Es hat im 20. Jahrhundert keine Militärdiktatur erlebt und keinen deklarierten Bürgerkrieg. Von Postkonflikt kann keine Rede sein, 2017 gilt mit 25.000 Gewaltopfern als das bislang blutigste Jahr in der Terrordekade. So wirkt schon das gutgemeinte Gerede von „historischer Erinnerung“ seltsam fehl am Platz. Bei einer Gewaltkatastrophe in der Gegenwart geht es ja weniger um Vergessen als um Verdrängung, also um die Gewöhnung an den Exzess. So wollen Gewaltbetroffene, etwa Angehörige von Verschwundenen, in der Regel auch nichts von „Entschädigung“ wissen. Der Riss in ihrem Leben ist viel zu frisch, jede Aussicht auf „Wiedergutmachtung“ klingt da obszön. Am wichtigsten ist ihnen, ihre Liebsten wieder zu bekommen, wenn schon nicht lebendig, dann wenigstens die toten Körper. So hätten viele nichts einzuwenden gegen den Deal, dass Täter*innen ihr Wissen über geheime Grabstellen gegen Strafnachlässe preisgeben. Allerdings müssten dazu Mörder*innen und ihre Helfer*innen, wie in Kolumbien ehemalige Paramilitärs oder auch Guerillerxs, erst einmal glaubhaft überführt sein. In Mexiko sind die Gefängnisse voll von Menschen, die ohne Urteil oder nur aufgrund erfolterter Geständnisse hinter Gitter sitzen.

Auch gegen Wahrheitsfindung in Gestalt von Kommissionen ist selbstredend nichts einzuwenden. Nur sollte sie nicht von vorne herein zur juristischen Folgenlosigkeit verdammt sein. Denn das hat es schon einmal gegeben, als – ausgerechnet – der rechtsliberale Präsident Vicente Fox (2000-2006), der als erster eine PRI-Regierung ablöste, eine Sonderstaatsanwaltschaft zur Aufklärung der staatlichen Verbrechen der 1960er und 1970er Jahre einrichten ließ. Im Abschlussbericht ist die brutale Repression, samt Geheimgefängnissen, Foltertechniken und Verschwindenlassen, minutiös dokumentiert und im Netz frei zugänglich. Verurteilt wurde dennoch keiner der Verantwortlichen.

Natürlich geht es zunächst einmal um Eindämmung der wuchernden Gewalt. Dazu braucht es neben der dringend anstehenden Demilitarisierung wohl auch Verhandlungen mit Gewaltakteur*innen. Das ist mühsam, Rückschläge sind jederzeit möglich, wie man derzeit in Kolumbien sieht. In Mexiko hat man es nicht mit ehemaligen Guerrillerxs, sondern mit aktiven Kartellchefs zu tun, also mit Massenmörder*innen. Ein fieser Gedanke. Verhandeln aber, und das ist ein entscheidender Unterschied, ist nicht vergeben. Ein paar Monate hat die neue Truppe noch, bis sie am 1. Dezember ihre Ämter antritt. Es ist zu hoffen, dass das „Zuhören“ Früchte trägt und mit entsprechender Lernbereitschaft einhergeht. Denn auch wenn das Land der institutionalisierten Revolutionär*innen bekannt ist für seine mitunter paradoxe Politik: Sollte ausgerechnet die erste linke Regierung Mexikos den Narco-Staat in Frieden (ruhen) lassen, wäre das eine allzu böse Paradoxie.

Juan Rulfos einziger Roman wurde in den 61 Jahren seit seinem Erscheinen vielfach rezipiert: mehrere Verfilmungen, eine davon nach einem Drehbuch von Carlos Fuentes, ein kathedralenfüllender Haufen Sekundärliteratur, unzählige Doktorarbeiten. Eigentlich, so müsste man denken, kann über ein so dünnes Büchlein unmöglich noch mehr gesagt werden. Und dennoch: In Mexiko werden Neuauflagen mit Vorworten Intellektueller und auch die Doktorarbeiten immer noch wie am Fließband produziert.

Juan Rulfos einziger Roman wurde in den 61 Jahren seit seinem Erscheinen vielfach rezipiert: mehrere Verfilmungen, eine davon nach einem Drehbuch von Carlos Fuentes, ein kathedralenfüllender Haufen Sekundärliteratur, unzählige Doktorarbeiten. Eigentlich, so müsste man denken, kann über ein so dünnes Büchlein unmöglich noch mehr gesagt werden. Und dennoch: In Mexiko werden Neuauflagen mit Vorworten Intellektueller und auch die Doktorarbeiten immer noch wie am Fließband produziert.