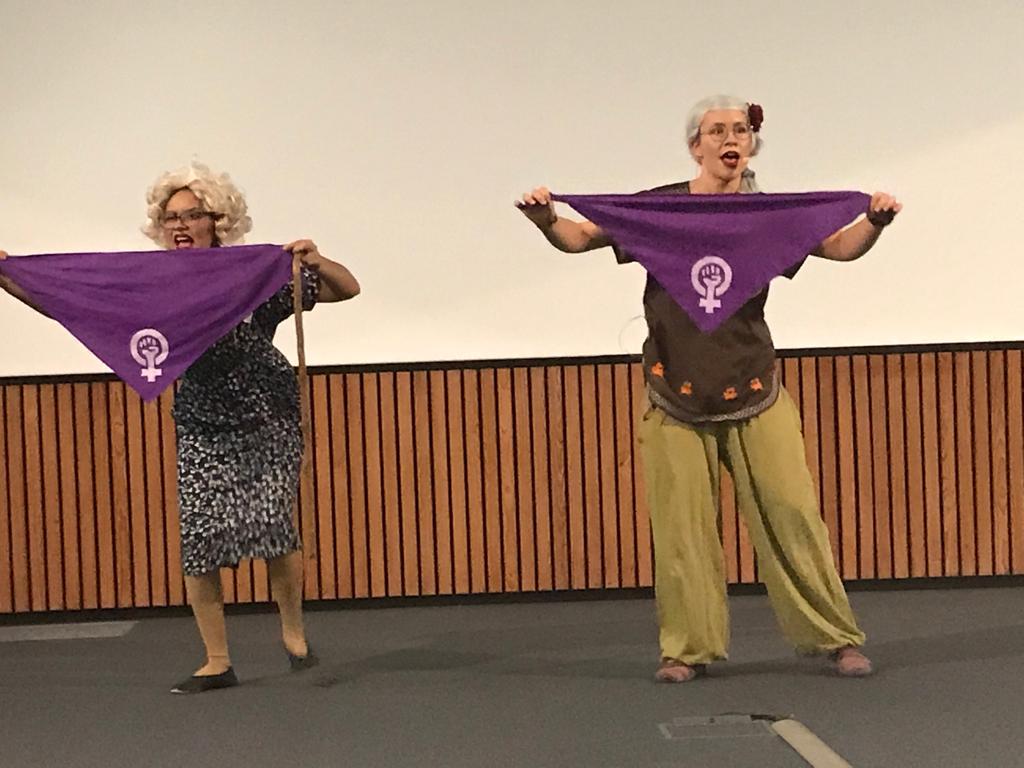

Legale Abtreibung! Feminist*innen während der Parlamentssitzung zum Abtreibungsverbot (Foto: Asamblea Nacional del Ecuador, Flickr BY-SA 2.0)

Legale Abtreibung! Feminist*innen während der Parlamentssitzung zum Abtreibungsverbot (Foto: Asamblea Nacional del Ecuador, Flickr BY-SA 2.0)

„Am 8. Januar 2015 wurde ich von zwei Männern entführt und auf das Schlimmste sexuell missbraucht. Die Ärztin gab mir keine Notfall-Verhütung, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Um die Medikamente zur AIDS-Abwehr musste ich betteln. Vor einigen Monaten forderte das Parlament die Staatsanwaltschaft auf, in meinem Fall zu ermitteln – vier Jahre später.“ Mit dieser Schilderung beginnt die Rechtsanwältin Dr. Jéssica Jaramillo am 5. Februar 2019 ihre Rede vor dem ecuadorianischen Parlament. Sie und andere Frauenrechtler*innen wollen die Abgeordneten dazu bewegen, Schwangerschaftsabbrüche nach Vergewaltigungen, sowie bei Inzest und Missbildungen des Fötus zu legalisieren. Bisher ist das nur erlaubt, wenn die Frau durch die Schwangerschaft in Lebensgefahr schwebt oder wenn eine Frau mit Behinderung Opfer einer Vergewaltigung wurde. Mindestens 243 Frauen wurden bislang wegen Abtreibung verurteilt.

Außerdem fordern die Frauenrechtler*innen, dass Sexualstraftäter konsequent verfolgt werden. „Das ist mir geschehen, die ich eine juristische Ausbildung habe“, sagt Jaramillo. „Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es den Mädchen und Frauen ergeht, die in dieser Situation nicht wissen, was sie tun sollen.“ Zwar gibt es seit 2017 ein Gesetz zur Abschaffung der Gewalt gegen Frauen, doch die zu diesem Zweck veranschlagten Gelder von umgerechnet ca. 530.000 Euro reichen laut der Frauenrechtsaktivistin Virginia Gómez bei weitem nicht aus. Offizielle Berechnungen ergaben, dass 17,6 Millionen veranschlagt werden müssten, um alle gefährdeten Frauen angemessen zu versorgen.

Erst im Januar hatte der Fall Martha die Hauptstadt Quito erschüttert. Martha, so der Schutzname der 35-Jährigen, war mutmaßlich von drei ihr bekannten Männern in einer Bar vergewaltigt worden. Dort wurde sie ohnmächtig, nackt und von Hämatomen übersät gefunden. Die Polizei registrierte Blutflecken in ihrem Intimbereich, auf der Kleidung der Männer, einer Bierflasche, einem Glas, an den Wänden, auf dem Billardtisch und an beiden Enden eines Billardqueues, mit dem sie Martha wahrscheinlich intim verletzt hatten. Auf dem Handy eines der Männer entdeckte die Polizei Fotos des Tathergangs. Der Anwalt der Überlebenden, Fabrizzio Mena Ríos spricht von einem noch nie da gewesenen Gewaltakt.

Die Nachricht von Marthas Schicksal rief, wie andere Missbrauchsfälle, eine Welle der Solidarität hervor. Frauenrechtler*innen organisierten am 20. und 21. Januar Protestmärsche vor die Staatsanwaltschaft in Quito. Sie demonstrierten für harte strafrechtliche Konsequenzen für Marthas Aggressoren. Auf Facebook verkündeten Feminist*innen: „Was sie dir getan haben, haben sie uns getan, denn während sie dich vergewaltigen, verletzen sie uns, brechen sie uns und füllen uns wieder neu mit Ängsten. Aber du, Kriegerin, bist nicht stumm geblieben, und uns bleibt nur zu sagen, dass du nicht allein bist! Du bist mutig, du bist wunderbar, du hast Freiheit und Würde verdient. Wir werden wachsam sein, Schwester, wir glauben dir!“

„Lass mich entscheiden!“

Proteste der Frauenrechtler*innen, wie der Abtreibungsgegner*innen, begleiten auch die Parlamentssitzungen zur Reform des Strafrechts seit Januar. Die Feminist*innen sind an ihren grünen Halstüchern zu erkennen mit der Aufschrift #dejamedecidir – „lass mich entscheiden“. Wie Gómez sagt: „Der ecuadorianische Staat hat bei seinen Frauen viele Schulden zu begleichen. Die Abtreibung bei Vergewaltigung ist das Mindeste, was er seinen Frauen schuldig ist.“ Die Aktivist*innen wirken auf verschiedenen Ebenen auf Politiker*innen ein. 2016 sprach Jaramillo vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vor und erwirkte eine Resolution, die die ecuadorianische Regierung aufforderte, Abtreibung im Fall von Vergewaltigung zu legalisieren. Bereits 2015 hatte die UN-Frauenrechtskommission dasselbe gefordert. Katherine Mosquera und Kolleginnen von der Organisation Mujeres por el Cambio (Frauen für den Wandel) appellierten in der Stadt Cuenca im Süden Ecuadors an die Abgeordneten ihrer Region.

Mosquera stellte in einem Pressegespräch am 21. Januar aktuelle Zahlen der Gewalt an Frauen vor. In den letzten 13 Jahren seien demzufolge knapp 14.000 Frauen vergewaltigt worden, also durchschnittlich elf Frauen am Tag. Mehr als 700 von ihnen waren Mädchen im Alter unter zehn Jahren. 17.448 Mädchen unter 14 wurden zwischen 2009 und 2016 gezwungen, zu gebären, heißt es an anderer Stelle. Die Abtreibungsgegner*innen argumentieren dem zum Trotz, dass der ungeborene Fötus ab der Zeugung ein Recht auf Leben habe.

Mosquera hält dem entgegen, dass „das Abtreibungsverbot bedeutet, die Frauen nicht als Rechtssubjekte, sondern als Objekte zu behandeln. Sie werden aufgrund ihres Geschlechtes diskriminiert, weil nur ihnen diese Sanktionen auferlegt werden. Das Gesetz bestraft nicht die Abtreibung, sondern verurteilt, dass die Frauen keine Mütter sein wollen.“ Wie Jaramillo betont sie, dass durch das Abtreibungsverbot vor allem armen Frauen der Zugang zum Gesundheitssystem verwehrt wird. Vor allem aber sprechen die Feminist*innen in konkreten Bildern, um eine Gesellschaft zu erreichen, „die sich an die Gewalt an Frauen gewöhnt hat“, so Jaramillo. Im November hatte Gómez in einer Rede vor dem Parlament gesagt: „Sie können sich nicht vorstellen, wie die jungen Mädchen leiden, um die Köpfe der Babys durch ihre schmalen Becken zu gebären.“ Immer wieder erinnern die Feminist*innen an die akute Brisanz ihrer Appelle: „Jetzt gerade töten sie uns, vergewaltigen sie uns, bedrängen sie uns.“

Auf Facebook schreibt eine Nutzerin: „Es tut weh, eine Frau zu sein, aber es tut noch mehr weh, die Mutter von drei Töchtern zu sein. Wenn die Männer nicht selbst vergewaltigen, klagen sie die Frau an und rechtfertigen die Aggressoren.“ Rechtliche Beschlüsse können die Frauen unmittelbar in ihrer Unversehrtheit, ihrem nackten Überleben, betreffen. So macht Gómez deutlich, dass bloße Unversehrtheit nicht das Ziel ist: „Wir wollen leben. Mehr noch: Wir wollen leben und glücklich sein – ¡Vivas y felices nos queremos!“