Para leer en español, haga clic aquí.

LUCÍA BOFFO

ist eine argentinische Sänger und Komponistin aus Ushuaia, Feuerland. Ihre eigenen Alben erschienen in den Jahren 2014 (Ellingtones) und 2017 (Diente de león). Seitdem ist sie hauptsächlich an gemeinsamen Musikprojekten mit unterschiedlichen Künstler*innen beteiligt, zuletzt bei La cocina magnética und La jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado (beide 2019).

(Foto: Andrea Vargas)

Seit jeher gibt es Künstler*innen, die sich offen gesellschaftlich engagieren und solche, die ihre Arbeit eher als ästhethisches Produkt sehen. Wie stehst du zu diesem Konzept?

Ich denke, wir alle machen Politik und wir alle engagieren uns. Man muss hier aber zwischen Politik und politischen Parteien unterscheiden: Meine Musik ist nie parteipolitisch! Aber es ist unmöglich, nicht politisch zu sein. Mein musikalischer Partner Andrés Marino und ich gehen das Thema aus einer impressionistischen Sichtweise an. Im Song „Ella allí“ beispielsweise, der von meiner Großmutter handelt, habe ich metaphorisch eine – wie ich finde – feministische Kritik geäußert. In diesem Lied erzähle ich ihr ganzes Leben und bewundere ihren unglaublichen Optimismus. Ich sage „unglaublich“, weil sie wirklich ein beschissenes Leben hatte. Das lag vor allem an der Situation der Frauen in der Gesellschaft. Als meine Oma geboren wurde, wurde sie ihrer Mutter, meiner Urgroßmutter, weggenommen, weil es keine alleinerziehenden Mütter geben durfte. Das ist für mich pure Politik.

Bezeichnest du dich als Feministin?

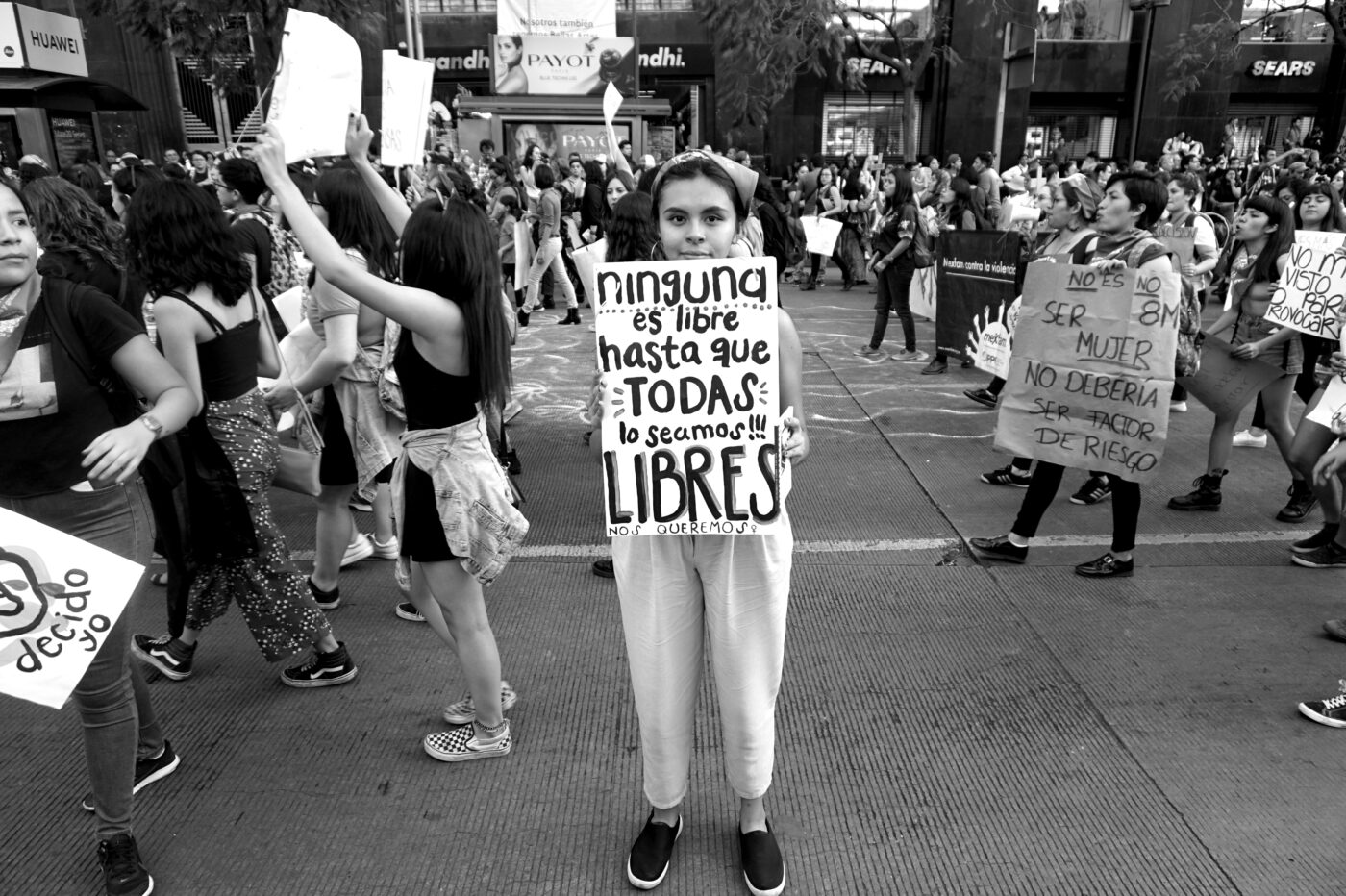

Ja, ich könnte mich als Feministin bezeichnen, oder als lernende Feministin, ich entdecke mich gerade neu. Immer wieder merke ich, dass bestimmte Realitäten und Ängste, von denen ich dachte, dass sie nur mich betreffen, strukturell sind. Dass ich nicht die Einzige bin. Diese Erkenntnis stammt besonders aus der letzten Zeit, in der in Argentinien die Generation des gemeinsamen Bewusstwerdens ihren Höhepunkt erreicht hat. Das war nur möglich, weil immer mehr Frauen sich getraut haben, ihre Erfahrungen zu schildern.

Warum war das so wichtig?

Ich denke, nur wenn wir unsere Erfahrungen miteinander teilen, können wir den Stillstand beenden. Ich dachte mein ganzes Leben lang, ich sei eine Schisserin. In Wahrheit sind wir das alle, weil wir Gründe dazu haben: Weil sie uns töten und weil sie uns vergewaltigen. Es ist egal, wo wir sind. Wir müssen immer mit zwei Augen im Rücken herumlaufen, um zu sehen, wer hinter uns läuft. Neulich habe ich in einer Facebookgruppe von Argentinier*innen in Berlin gelesen, dass eine junge Frau von einem Typen bis nach Hause verfolgt wurde. Sofort erzählten viele Frauen, dass ihnen ähnliche Dinge passiert sind. Diese Erfahrungen gibt es, manchmal mehr oder weniger, aber es gibt sie überall. Wenn du dir bewusst machst, dass die Angst nicht nur deine ist, kannst du aufhören, dich allein zu fühlen. Daher ist es unglaublich wichtig, darüber zu reden, auch wenn diese Themen sehr unangenehm sind.

Interessieren dich diese Erfahrungen vor allem privat oder auch auf der musikalischen Ebene?

Ich versuche, diese Dinge in meinen Liedern zu thematisieren. Vor Kurzem habe ich einen Text geschrieben, der von einem ähnlichen Thema handelt: von der Macht, frei lieben zu können und mit der Person, die man mag, händchenhaltend herumzulaufen. Denn das können immer noch nicht alle. Zwei Männer können nicht frei miteinander händchenhaltend herumlaufen. Wieso nicht? Weil es so ist, weil sie verurteilt und angestarrt werden. Selbst wenn wir sie nur ansehen und in lieblicher Stimme denken „ach, wie süß“, dann diskriminieren wir sie. Weil wir das wahrscheinlich bei einem heterosexuellen Paar nicht denken würden. Bei solchen Ungerechtigkeiten wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig ich es als Musikerin finde, Stellung zu beziehen. Selbst wenn mir nur ein paar Menschen zuhören, ist das notwendig. Mir ist es wichtig, die Rolle der Frau in der Gesellschaft und in der Musik, ob singend oder komponierend, zu hinterfragen.

Schließlich bist du ja selbst Sängerin.

Genau. Mein Mittel ist die gesungene Sprache. Und während ich überlege, was ich den Menschen erzählen möchte, stelle ich auch infrage, in welcher Sprache ich singe. Deswegen habe ich angefangen, auf Spanisch zu texten. Das Englische hat mich immer angezogen, es ist eine Sprache mit vielen Harmonien, Lagen und Bewegungen, die die Ausschmückung von musikalischen Frequenzen begünstigen. Aber mich hat die Stimme selbst als Instrument schon immer fasziniert. Wenn ich Instrument sage, dann meine ich den Moment, in dem das eine Wort dich innehalten lassen kann.

Text ist ein grundlegendes Element der Popmusik…

Auf jeden Fall. Er ist der rote Faden der Popmusik. Und in den Charts ist dieser rote Faden immer eine Geschichte, als hätte Disney sie geschrieben: heterosexuelle Liebesgeschichten. Ich habe eine Theorie, dass die Popmusik immer die gleichen Narrative hat: Ein Mann sucht eine Frau, ist mit einer Frau zusammen oder wurde von einer Frau verlassen. Der Großteil der Lieder wird auf Basis dieses Narrativs geschrieben. Ich selbst habe lange Zeit so geschrieben. Bis ich gesagt habe: Halt.

Du bist verheiratet. Was sagt die selbsterklärte Feministin zur Ehe?

Die Eheschließung hat schon immer eine seltsames Gefühl in mir ausgelöst. Ich habe mich schon immer als unabhängige Frau gefühlt und eigentlich nie an eine langfristige Beziehung geglaubt. Als meine Beziehung mit meinem jetzigen Ehemann dann schon so lange gehalten hat, war das eine Überraschung für mich. Aber eine so lange Beziehung ist nur mit viel Empathie und Sensibilität möglich. Mein Mann bewundert mich. Und dass ich als Frau für mein musikalisches Können bewundert werde, ist wichtig in einer Zeit, in der die musikalische Szene uns gegenüber so feindselig ist.

Woran liegt das?

Daran, dass sie es gewohnt sind, dass die Frau nur die Begleitung ist. Vor allem in öffentlichkeitswirksamen Momenten. Wenn wir uns die Musik der Vergangenheit angucken, etwa die Geschichte des Rock, sind immer die Männer die Musiker und die Frauen die Groupies. Natürlich nicht in allen Fällen, aber zum großen Teil.

Die feministische Bewegung in Argentinien ist wegen ihrer Stärke auf der ganzen Welt bekannt. Siehst du einen Effekt, den die Bewegung auf die Musikszene genommen hat? Hat sich etwas verändert?

Ich denke, es ist noch viel zu tun. Aber in Argentinien erleben Organisationen von Frauen seit längerer Zeit ihren Höhepunkt. Die Liedermacherin Teresa Parodi zum Beispiel hat viel erreicht, als sie Kulturministerin war. In dieser Zeit hat sich eine große Bewegung und ein großes schönes Chaos entwickelt, in dem viele Gruppen Platz gefunden haben. Ich glaube, es gibt in der Musikszene eine große Bewegung von unten. MUCABA, die Vereinten Musiker*innen der Stadt Buenos Aires zum Beispiel, sind eine Gruppe von musikalischen Frauen aus allen Genres, die sich einmal die Woche treffen und Aktionen organisieren. Sie sind eine der Gruppen, die auf Festivals für das Mercedes Sosa-Gesetz gesorgt haben, ein Gesetz, das in Argentinien sehr kontrovers behandelt wurde und auf das viele Männer allergisch reagiert haben. (Das Mercedes Sosa-Gesetz sieht vor, dass mindestens 30 Prozent der Acts auf Musikfestivals von Frauen gespielt werden und wurde im Mai dieses Jahres vom Senat angenommen, Anm. der Redaktion)

Hat sich mit dem Gesetz etwas geändert? Wirst du öfter eingeladen, auf Festivals zu spielen?

In meinem Fall als Jazzsängerin ist es sogar weniger geworden, das muss ich leider sagen. Trotzdem habe ich viel Beifall bekommen, wenn ich dann mal in einem Club gespielt habe.

Schreibst du das der allgemeinen Situation im Land zu oder der Tatsache, dass du eine Frau bist?

Das hat zweifellos auch mit der Krise zu tun. Die Konzerthallen wollen besondere Acts, die „funktionieren“ und Follower auf Instagram haben. Die Inhaber*innen müssen die zehnfachen Stromkosten zahlen, also müssen sie ihre Räume füllen. Und wenn man dort nicht reinpasst, nicht funktioniert, dann spielt man auch nicht. Es ist traurig, früher habe ich oft mit Gruppen an bestimmten Orten gespielt. Jetzt antworten sie mir kaum noch.

Trotzdem hat es auch damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Letztes Jahr gab es zum Beispiel eine Reihe mit Instrumentalmusik im Centro Cultural Kirchner. Die Reihe hieß „Die argentinische Jazzszene“ und es traten 18 Gruppen auf, in denen es nur eine einzige Frau gab, Belén López, eine unglaubliche Bassistin, die nur dort aufgetreten ist, weil in ihrer Band ein Musiker war, der am Programm mitgearbeitet hatte.

Gab es irgendeine Begründung seitens der Organisator*innen?

Nein. Aber es gab wichtige Kritik daran von Eleonora Eubel, einer großen argentinischen Sängerin und Komponistin, die ich sehr gern habe und bewundere. Ich glaube es war wichtig, dass die Kritik von ihr kam, weil sie eine ältere Dame ist. Es kam eben nicht von uns, der aufstrebenden Generation von „Frauen in Aufruhr“, wie manche meinen. Mit der Kritik wurde außerdem eine Liste von argentinischen Jazzmusikerinnen veröffentlicht. Und es waren nicht nur vier und auch nicht nur Sängerinnen.

Zum Glück gibt es immer mehr Veranstaltungen, die bewusst Musik von Frauen fördern und einen Raum geben…

Ja, die gibt es immer mehr. Eine andere wichtige Sängerin, Mavi Díaz, arbeitet in der Geschlechterkommission der argentinischen Vereinigung von Interpret*innen AADI und setzt sich dafür ein, dass in solchen Reihen auch Frauen eine Bühne bekommen. Tatsächlich hat es eine Zählung von Musikerinnen gegeben, damit die Programmverantwortlichen nicht sagen können: „Die gibt es nicht“. Diese Aktion wurde über das staatliche Musikinstitut organisiert. Es war ein wunderbares Projekt, das auch dazu geführt hat, dass wir uns untereinander vernetzen. Jetzt kennen wir uns viel besser als vorher, quer durch die musikalischen Genres. Das ist verrückt, vorher waren wir jede in unserer eigenen musikalischen Welt unterwegs. Jetzt formieren wir uns gemeinsam und von unten. Das ist wie mit der inklusiven Sprache, die man nicht aufhalten kann, wenn sie von unten kommt und sie niemand diktiert. Es ist etwas, dass einfach passiert, weil es passieren muss.