Neuer Anstrich Die Erinnerungen an den Aufstand werden aus dem Stadtbild entfernt (Foto: Martin Yebra)

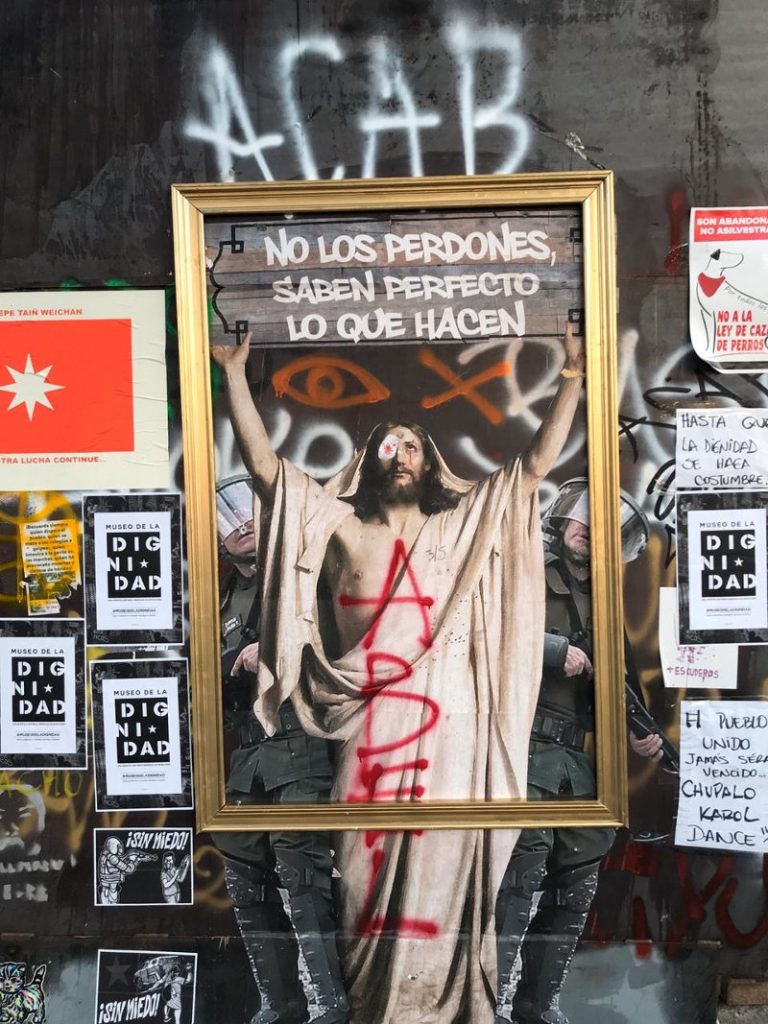

Die Spuren der fünfmonatigen Proteste wurden auf der Plaza de la Dignidad bereits beseitigt: Kein Mensch ist auf dem eingezäunten Platz unterwegs, die Statue des Militärchefs Manuel Baquedano wurde geputzt, neu angestrichen und die Denkmäler der Mapuche entfernt. All dies geschah am 19. März, lediglich Stunden nach Beginn des von Präsident Sebastián Piñera – eigentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie – verhängten landesweiten Ausnahmezustands. Es symbolisiert nur allzu gut, welchen Effekt die Ausbreitung des Virus in Chile gerade hat.

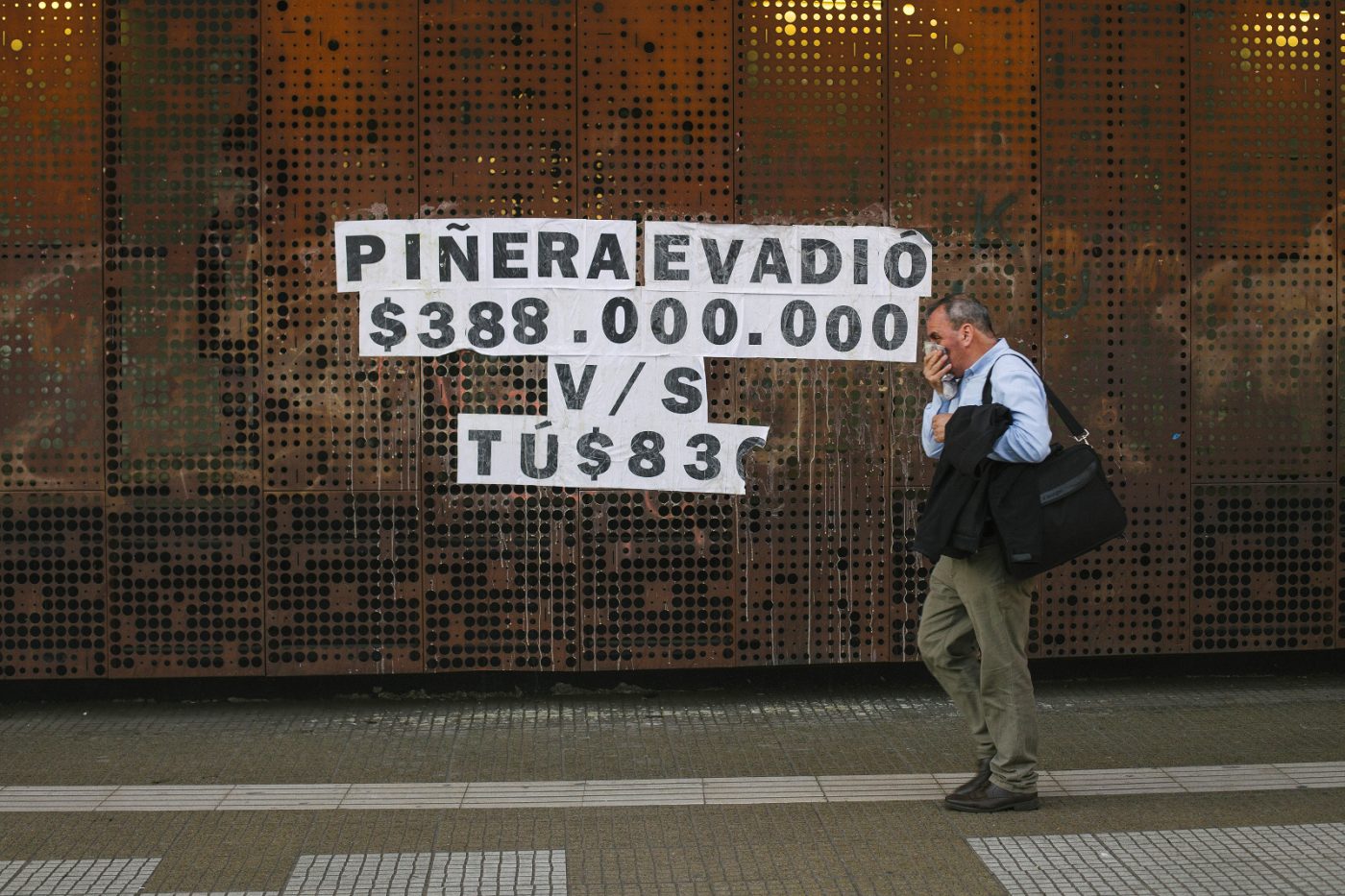

Drei Wochen zuvor, als bereits die ersten Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 im Land Schlagzeilen machten, gaben sich die Protestierenden noch gelassen. „Der wahre Virus heißt Piñera“, hieß es auf den Massendemonstrationen der ersten Märzhälfte. Inzwischen ist diese laxe Haltung bei den meisten der Vorsicht gewichen.

Vielen geht die Ausrufung des Ausnahmezustands inklusive des Versammlungsverbots und der Schließung von Einkaufszentren nicht weit genug. „Denkst du, der Staat will uns so schützen? Bleib‘ zu Hause!“, lautete die Antwort eines protestierenden Schülers auf die unzureichenden Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus – die Botschaft hinterließ er auf einem Schild auf der leeren Plaza de la Dignidad und postete ein Bild davon auf Twitter.

„Der wahre Virus heißt Piñera“

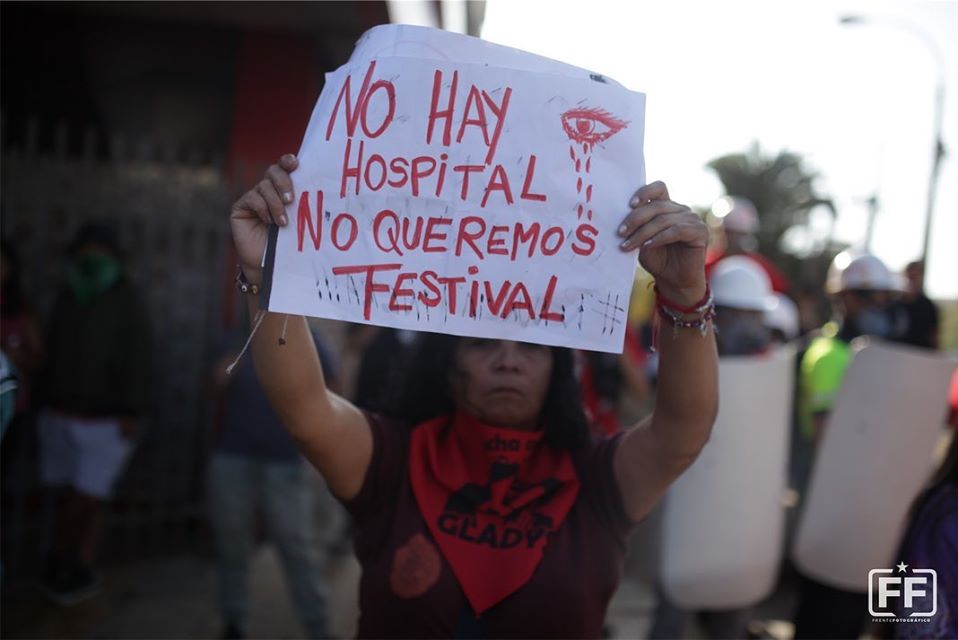

Insbesondere wegen der Unfähigkeit des chilenischen Gesundheitsministers Jaime Mañalich haben die Menschen geringes Vertrauen in den Umgang der Regierung mit der Pandemie (siehe LN 550). Auch in den Krankenhäusern wurde Kritik an den wenig zielführenden Maßnahmen der Regierung laut: „Wir müssen gesund sein, um unsere Patienten versorgen zu können. Quarantäne jetzt!“ und „Weniger Wasserwerfer und Panzer, mehr Beatmungsgeräte!“, hieß es auf den Transparenten, die Angestellte der Klinik San José in Santiago an den Eingängen des Krankenhauses befestigten.

Die nur langsam angelaufenen Maßnahmen der Regierung trotz sich häufender bestätigter Fälle von Covid-19 im Land sorgten auch in den chilenischen Gefängnissen, in denen bereits mehrere Infizierte gemeldet sind, für Protest. In zwei Haftanstalten in Santiago kam es zu Tumulten mit Verletzten, Gefangene legten Brände und forderten lautstark bessere Hygienemaßnahmen.

Amnesty International hat in einem offenen Brief an die chilenische Regierung Besorgnis über die Haftbedingungen in chilenischen Gefängnissen geäußert: Fast die Hälfte der Anstalten sei überfüllt, elf davon in kritischem Maße, die Gefangenen hätten außerdem keinen ständigen Zugang zu Wasser und notwendiger Hygiene. Dennoch sitzen derzeit auch 13 Angeklagte der primera línea (der ersten Reihe der Protestierenden), die bei den Protesten der letzten Monate festgenommen worden waren, in Untersuchungshaft.

Von unten verordnete Quarantäne

Die Coronakrise hat die Proteste zwar in ihrer bisherigen Form unmöglich gemacht, trotzdem herrscht weiter Unzufriedenheit über die Regierung. Und obwohl die Forderungen nach Ausgangssperren und physischer Distanzierung nicht aus der politischen Führungsriege kommen, profitiert gerade die von den nun möglich gewordenen Einschränkungen bürgerlicher Rechte.

Seit dem Eintritt des Katastrophenzustands und der nächtlichen Ausgangssperre im ganzen Land sind die Handlungsspielräume der Protestierenden begrenzt. Das Versammlungsverbot, der Einsatz des Militärs auf den Straßen – all das kommt Piñera nicht nur zur Eindämmung der Pandemie, sondern auch der Proteste gelegen. In einigen Kommunen des Landes gelten komplette Ausgangssperren – nur, wer einen Passierschein zum Einkaufen oder für den Arbeitsweg vorweisen kann, darf überhaupt die Wohnung verlassen.

Demonstrationen oder die Sitzungen der cabildos und asambleas – hunderte Bürger*innenversammlungen haben sich seit Oktober zusammengefunden – sind wegen der Ansteckungsgefahr im ganzen Land verboten. Manche finden trotzdem statt: in WhatsApp-Gruppen oder Videokonferenzen.

Ohne Abstand Als Demonstrationen und Proteste noch erlaubt waren (Foto: Martin Yebra)

Dabei war die breite gesellschaftliche Mobilisierung gegen Piñera unmittelbar vor der Coronakrise wieder stärker geworden: Den Sommer über mit dem Slogan „Wenn erst der März kommt“ angekündigt, kochten die Proteste zum Schul- und Unibeginn erneut hoch. Schon am ersten Tag des Monats waren im ganzen Land cacerolazos zu hören.

Als „März ohne Angst“ bezeichneten die Protestierenden das neue Kapitel der Bewegung – allen voran die in die Städte zurückgekehrten Schüler*innen. Wie schon im Oktober machten sie den Anfang, indem sie Schulen und Metrostationen in Santiago besetzten. Die Vereinigung der Sekundärschüler*innen ACES sprach von 30 besetzten Schulen im ganzen Land, an 150 Institutionen gab es dauerhaften Protest.

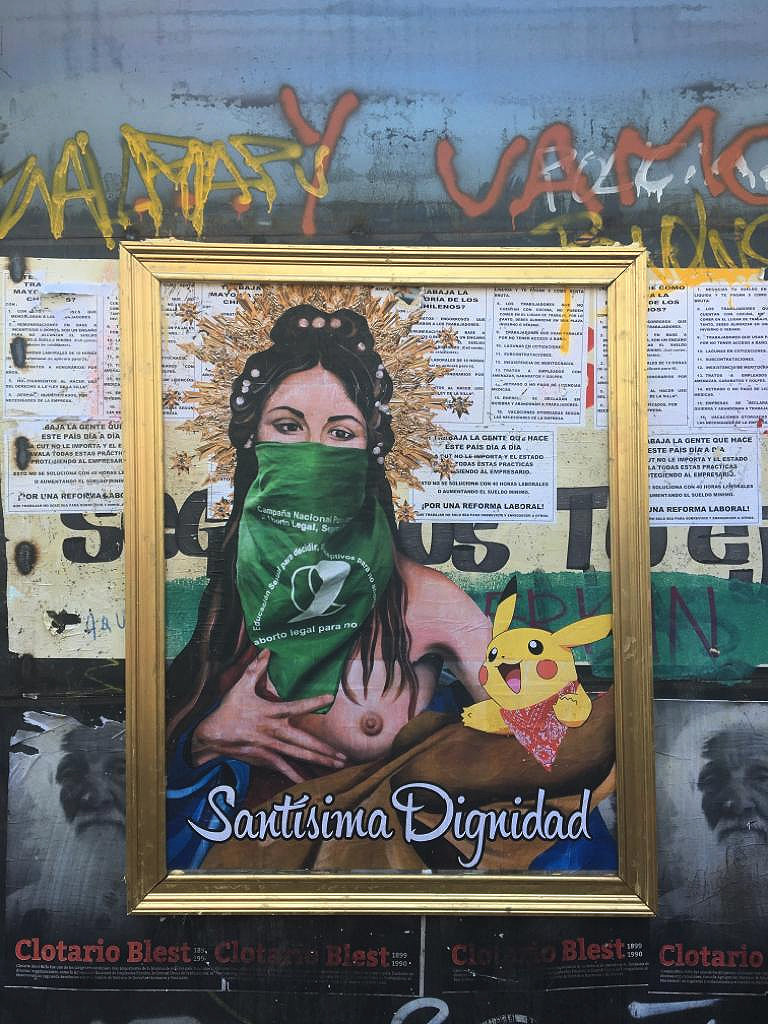

Das war nur der Vorgeschmack auf die Mobilisierung, die das ganze Land eine Woche später erfahren sollte. Zum Internationalen Frauentag gingen am 8. März so viele Menschen auf die Straße wie noch nie: Allein in Santiago waren es zwei Millionen – vor allem Frauen und Queers – die gegen Feminizide und machistische Gewalt, ungleiche Lebens- und Arbeitsverhältnisse und für mehr Rechte protestierten.

Ein historischer März

Erst Tage zuvor hatte eine unsägliche Äußerung von Präsident Piñera die Wut der feministischen Bewegung neu angefacht: In seiner Rede zur Verabschiedung des Ley Gabriela zur Erweiterung des Tatbestands Feminizid im Strafregister hatte er gesagt, es sei „manchmal nicht nur der Wille der Männer, zu missbrauchen, sondern auch die Rolle der Frauen, missbraucht zu werden“.

Gleichzeitig machen seit Monaten Berichte über die politisch motivierte sexualisierte Gewalt der Carabineros die Runde. Das chilenische Menschenrechtsinstitut INDH zählt in seinem Bericht vom 18. März bereits mehr als 200 Fälle sexualisierter Gewalt durch Angehörige der Sicherheitsbehörden, die seit Mitte Oktober 2019 zur Anzeige gebracht worden sind.

Feministischer Protest Am 8. und 9. März gingen so viele Menschen wie noch nie auf die Straße (Foto: Martin Yebra)

Kurze Zeit später, zum zweiten Jahrestag von Piñeras Amtsantritt am 11. März, protestierten vor allem junge Menschen im Zentrum von Santiago und brachten dort mit Molotowcocktails und Barrikaden den öffentlichen Verkehr weitestgehend zum Erliegen, wie Bio Bio Chile berichtete. Die Demonstration gegen Piñera war eine der letzten großen Protestveranstaltungen vor Beginn der Einschränkungen durch das Coronavirus.

Die Coronakrise überschattet die gesellschaftlichen Themen, die die Protestbewegung in den letzten Monaten vorgebracht hat. Auch der Prozess hin zu einer neuen Verfassung ist vorerst auf Eis gelegt. Das Abgeordnetenhaus hat das Plebiszit über die Ausarbeitung einer neuen Magna Charta auf den 25. Oktober verschoben. Noch Anfang März war der verfassungsgebende Prozess konkreter geworden: Beide Kammern einigten sich über eine Regelung, um die Geschlechterparität in der verfassungsgebenden Versammlung zu gewährleisten. Die Einigung sieht bei ungleicher Verteilung der Geschlechter einen Ausgleich vor.

„Wir werden Millionen sein“

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Protest in Zeiten der Krise weiterzuführen ist. Im Vordergrund steht jetzt die gegenseitige Unterstützung und Solidarität während der Pandemie sowie die Entwicklung klarer politischer Forderungen, wie sie etwa die feministische Koordinationsgruppe 8M in ihrer Notstandserklärung festgehalten hat: Nachbarschaftsstrukturen, die vor allem Frauen* und Kinder unter die Arme greifen; die Entwicklung von Strategien gegen die Zunahme häuslicher Gewalt in der Quarantäne; die Bestreikung nicht-systemrelevanter Arbeit und die Forderung nach ausreichender medizinischer Versorgung für alle.

Das Coronavirus hat die Proteste zwar eingeschränkt, sie jedoch keineswegs beendet, wie die Regierung es sich vielleicht erhofft hat. Die cacerolazos finden nun an den Fenstern und Balkonen der Städte statt, die Mobilisierung wird aus der Isolation heraus online weitergeführt. Unter #LaMarchaVirtual („Die virtuelle Demo“) teilen Nutzer*innen in den digitalen Netzwerken derzeit Fotos von den Demonstrationen der letzten Monate. Auf dem neu gestrichenen Denkmal auf der Plaza de la Dignidad prangt unterdessen ein neues Graffiti. In blauer Schrift steht dort: „Ich komme zurück und wir werden Millionen sein!“