ANTONIO GONZÁLEZ PLESSMANN

ist Soziologe, langjähriger linker Menschenrechtsaktivist und Teil der Menschenrechtsorganisation Colectivo Surgentes. Er was Vizedirektor der Universidad Nacional Experimental de la Seguridad und hat den Prozess der Polizeireform von 2006 bis 2013 begleitet. Surgentes wurde 2016 von einer Reihe linker Menschenrechtsaktivisten gegründet und legt besonderes Augenmerk auf die soziale Frage. Gemeinsam mit anderen Kollektiven initiierte Surgentes im Juli dieses Jahres die „Dialoge für eine chavistische Überwindung der Krise“. Zuvor entstand als Diskussionsgrundlage ein gemeinsames Papier, das eine Analyse der derzeitigen Situation, Vorschläge für kollektives Handeln und Forderungen an die Regierung enthält.

Anfang Juli haben sich Vertreter*innen mehrerer Basisorganisationen unter dem Motto „Dialoge für eine chavistische Überwindung der Krise“ getroffen. Worum geht es dabei?

Als Kollektive und Bewegungen wollen wir unseren bescheidenen Beitrag leisten. Wir sehen das radikaldemokratisch-sozialistische Programm des Chavismus heute sowohl durch die von den USA angeführte Rechte als auch die Regierungselite bedroht. Mit dem Argument, „die Regierung zu verteidigen, um die Revolution zu retten“ hat diese Elite einen Schwenk nach rechts vollzogen und die Räume demokratischer Partizipation eingeschränkt. Die Mehrheit der Basis sieht heute eine Diskrepanz zwischen Regierungsdiskurs und -praxis. Dies hat bisher aber nicht zu einer Neuerfindung des Chavismus geführt.

Was heißt Neuerfindung?

Als politisches Subjekt ist der Chavismus mehrheitlich basisnah und antikapitalistisch. Doch die Bewegungen sind fragmentiert und von der bürokratischen Elite vereinnahmt. Die Dialoge sollen dazu beitragen, dieses politische Subjekt zu stärken. Wir glauben, dass der Chavismus als politische Kraft jenseits der Regierung eine lange Zukunft hat.

Mittlerweile versuchen unterschiedliche politische Strömungen den Chavismus für sich zu vereinnahmen. Worin besteht für Sie Chávez’ Erbe?

Erstens in der staatlichen Kontrolle der natürlichen Ressourcen und strategischen Unternehmen. Dazu gehören politische Souveränität sowie der Austausch mit Regierungen und Bevölkerungen des globalen Südens. Zweitens in der Radikalisierung der Demokratie. Das bedeutet, allmählich die Macht der Bevölkerung zu vergrößern, und zwar im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bereich. In Chávez’ Worten hieß das: „Wenn wir die Armut beseitigen wollen, müssen wir den Armen Macht geben.” Während Chávez’ Regierungszeit förderte der Staat die Übernahme von Produktionsmitteln durch die Bevölkerung. Die Regierung förderte zudem sowohl Selbstregierung auf kommunaler Ebene als auch die Kontrolle des Staates durch die Öffentlichkeit und die Debatte über staatliche Politik. Im kulturellen Bereich gab es eine positive Besinnung auf das afrikanische, indigene, mestizische und volksnahe Erbe, das historisch untergeordnet und ausgegrenzt wurde.

Und drittens besteht Chávez’ Erbe in einem postkapitalistischen Ansatz. Der Sozialismus soll nach und nach von unten aufgebaut werden, in einem radikal-demokratischen Rahmen und in Allianz zwischen Staat und Basismacht (poder popular).

Diese Allianz funktioniert heute nicht mehr so wie während der Regierungszeit von Hugo Chávez. Wie lässt sich das Verhältnis zwischen Regierung und chavistischen Organisationen zurzeit beschreiben?

Zum einen gibt es den Versuch, die Bewegungen gefügig zu machen. Das drückt sich in dem Slogan „Beschützer des Volkes“ aus, den Nicolás Maduro und seine Regierung verwenden. Die protagonistische Bevölkerung unter Chávez wird bevormundet und in eine passive Rolle zurückgedrängt. Die Regierungselite erwartet Loyalität, Dankbarkeit und Demobilisierung. Das zeigt sich auch daran, dass Nicolás die „Lokalen Komitees für Versorgung und Produktion“ (CLAP), die stark subventionierte Lebensmittel verteilen, als höchsten Ausdruck der Basismacht bezeichnet.

Inwiefern deutet die Regierung hier den Begriff poder popular um?

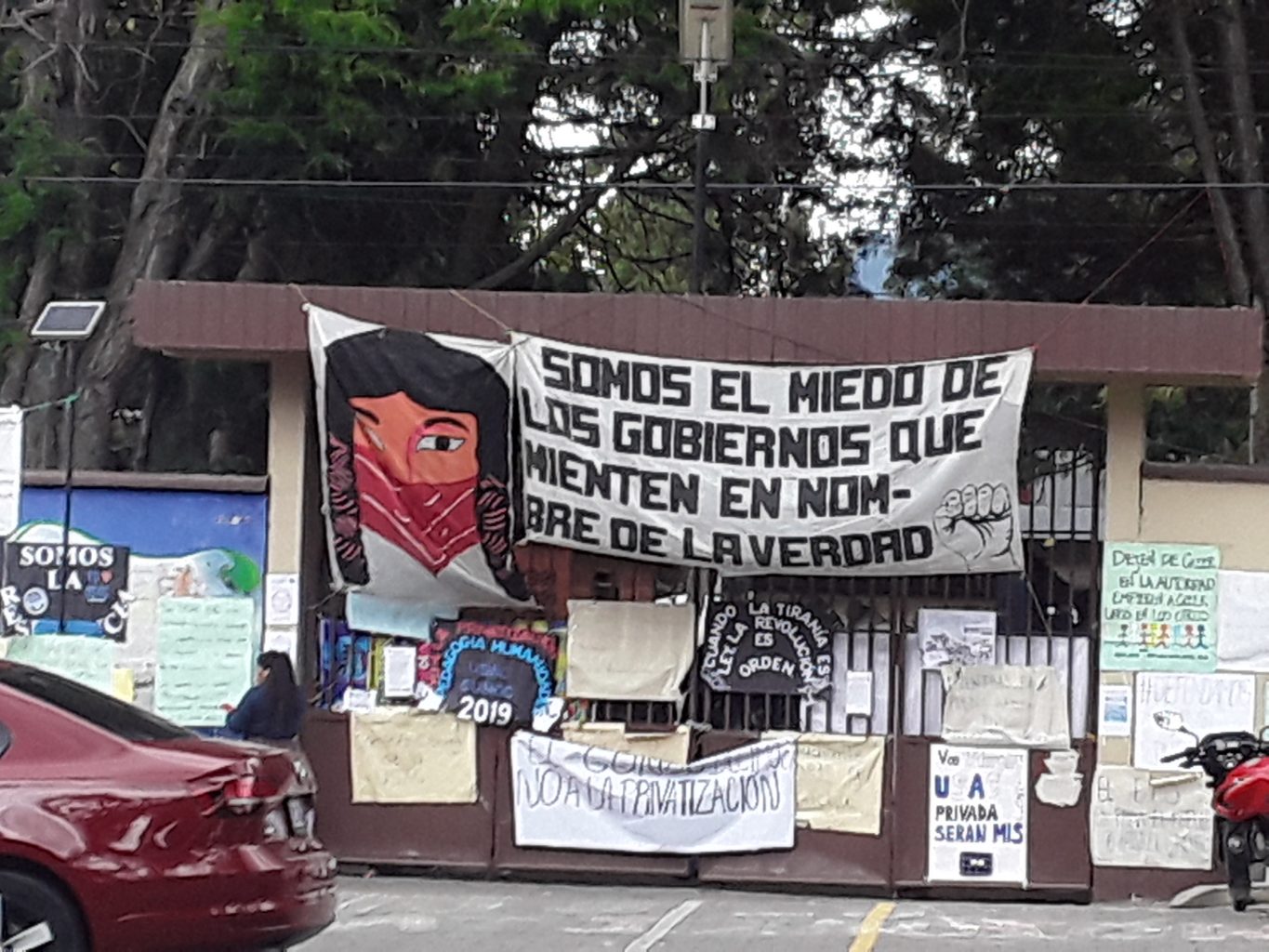

Während die kommunalen Räte und die comunas (Zusammenschlüsse mehrerer kommunaler Räte, Anm. d. Red.) pluralistische Räume darstellten, in denen die Macht von unten, von Versammlungen und Abstimmungen ausging, werden die CLAP vom Staat und der Regierungspartei PSUV (Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas) kontrolliert. Ihre Mitglieder werden ernannt statt gewählt und führen Weisungen von oben aus. Diese Sichtweise der Basismacht steht im Widerspruch zu Autonomie, Protagonismus und Sozialismus. Aber die venezolanische Bevölkerung ist aufsässig und rebellisch. Organisierte comunas, Kollektive und Bewegungen, die über eine größere Autonomie gegenüber dem Staat verfügen, bieten der Regierung aus dem Inneren des Chavismus heraus häufig die Stirn, indem sie Forderungen aufstellen und Kritik formulieren.

Wie antwortet die Regierung darauf?

Unterschiedlich. Zum einen versucht sie die Legitimität von Kritik zu untergraben, ohne sich direkt mit ihr auseinanderzusetzen. Andererseits geht sie aber manchmal auf Forderungen ein, um die eigene Legitimität zu erhöhen. Regierung und PSUV sind in den ärmeren Vierteln sehr präsent und kontrollieren mittels des bürokratischen Apparates die Mehrheit der chavistischen Basis. Aber die Zustimmung schwindet auch dort. Die Menschen lehnen zwar den Imperialismus ab und wollen mit der rechten Opposition nichts zu tun haben. Gleichzeitig wissen sie aber genau, dass die derzeitige Regierung das chavistische Programm verraten hat. Es findet ein allmählicher Bruch statt, von dem wir nicht wissen, welche Auswirkungen er haben wird.

Wieso hat sich der demokratische Spielraum für die Basisbewegungen in den vergangenen Jahren derart verkleinert?

Wenn linke Regierungen belagert werden, neigen sie dazu, sich zu verschanzen. Die Angriffe des Imperiums sind sehr real und finden seit 2001 statt. Nach Chávez’ Tod haben sie sich jedoch intensiviert bis hin zu den sogenannten US-Sanktionen, die wir als unilaterale, illegale und willkürliche Zwangsmaßnahmen ohne völkerrechtliche Grundlage betrachten. Diese haben katastrophale Auswirkungen für eine Ökonomie, die sich bereits in der Krise befand.

Diosdado Cabello (Vorsitzender der verfassunggebenden Versammlung und ein politisches Schwergewicht des Chavismus, Anm. d. Red.) wiederholt regelmäßig einen Gedanken von San Ignacio Loyola, den auch Fidel Castro häufig zitiert hat: „In Zeiten der Belagerung bedeutet Zweifel Verrat”. Daraus folgt die Negierung von Kritik, geduldet wird nur Zustimmung. Die Regierung schließt unbequeme Personen oder Sektoren aus, bevormundet die Basis und schränkt die autonome Partizipation ein. Niemand darf über die Korruption in den eigenen Reihen sprechen, das Regierungshandeln wird ineffizient und wir erleben eine zunehmende Privatisierung der Politik. Dadurch schwindet die Legitimität der politischen Klasse.

Seit einigen Jahren nehmen die Berichte über die verstärkte Repression in den barrios (einfache und ärmere Stadtviertel) zu. Venezolanische Menschenrechtsorganisationen und auch die Vereinten Nationen sprechen von tausenden extralegalen Hinrichtungen. Was geht da vor sich?

Nach offiziellen Zahlen gab es im Jahr 2018 10.598 Morde. Hinzu kommen 5.287 Todesfälle aufgrund von „Widerstand gegen die Staatsgewalt.“ Damit gemeint sind bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen mutmaßlichen Kriminellen und den Sicherheitskräften. Der Staat räumt also öffentlich ein, dass er selbst ein Drittel der getöteten Personen zu verantworten hat. Dies allein schon ist eine Ungeheuerlichkeit, weil sich darin eine unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt seitens der Sicherheitskräfte ausdrückt. Dies widerspricht völlig den Zielen der Polizeireform, die Chávez ab 2006 durchgeführt hat. Doch wenn wir uns die Todesfälle genauer ansehen, stellen wir fest, dass es in den meisten Fällen gar keine Auseinandersetzungen gab. Vielmehr handelt es sich um Hinrichtungen, die später anderes dargestellt werden.

Wie ist diese Polizeigewalt zu erklären?

Im Bereich der Sicherheit findet eine Verselbständigung statt. Es gibt keine politische Kontrolle, der übelste Teil des Militärs und der Polizei gibt den Ton an. Und die Regierung toleriert dies. Die meisten der Toten sind junge Leute aus den Armenvierteln. Es handelt sich also um eine klassistische Gewalt, die die sozialen Ungleichheiten reproduziert. Als Menschenrechtler*innen haben wir dies seit 2015 angeprangert, als die Regierung damit begann, Polizeiaktionen unter dem Namen Operación de Liberación del Pueblo (OLP, Operation Befreiung der Bevölkerung) durchzuführen. Wir veröffentlichten damals ein Kommuniqué, das verschiedene Medien dokumentierten.

Wie hat die Regierung auf die Kritik reagiert?

Ohne uns beim Namen zu nennen wies Nicolás den Innenminister öffentlich an, die „kleine Gruppe Intellektueller“ einzubestellen, die sich wegen der OLP „besorgt” zeige. Das Treffen fand allerdings niemals statt. Offensichtlich hatte die Regierung kein wirkliches Interesse daran, den repressiven Ansatz der Sicherheitspolitik zu ändern.

Aktuell besteht Hoffnung auf einen möglichen Dialog zwischen Regierung und rechter Opposition. Unter Mediation Norwegens fanden bereits mehrere Treffen statt, zuletzt auf Barbados. Auch wenn kaum Details bekannt sind: Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass es zu einer Vereinbarung kommt, um die Krise zu überwinden?

Es wäre wünschenswert, dass ein Abkommen geschlossen wird. Denn die Alternativen sind Krieg, Invasion oder ein autoritärer Kurs. Und in all diesen Szenarien sind es die ärmeren Schichten, die am meisten verlieren. Ein Abkommen wird aber nicht dazu führen, dass der politische Konflikt verschwindet. Er muss vielmehr in demokratische und verfassungsmäßige Kanäle zurückkehren, die er niemals hätte verlassen dürfen.